天気に恵まれたアカロアからのドルフィン・クルーズ。

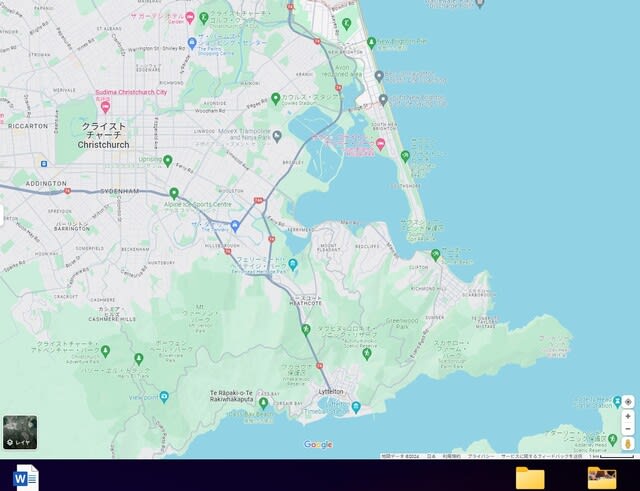

↓地図で南(下)から切れ込んだ入り江を二時間かけてめぐった。

*

↓バンクス半島は地図でその地形を見ただけで行きたくなった場所↓

↑クライストチャーチのすぐ南。

南側から切れ込んだいちばん大きな入り江に位置するのがアカロア。

↑上の地形図をみると、クライストチャーチのあるカンタベリー平野との地形の違いがよくわかる。

クライストチャーチ中心のホテルから40分ほどで半島の尾根に至る↓

入り江が遠望できる↓下の写真では南に開いた外洋への出口が見えている↓

この眺望の場所からアカロアへ直接降りてゆく道もあるが、

眺めの良い尾根をドライブしてくださった。

↑「リトル・アカロア」は、外洋からいくつも切れ込んでいる小さな入り江のひとつ↓

↑小さめだけれど西欧人が来る以前からマオリの人々の集落があった。

↑進行方向右側にはアカロアのある大きな入り江↑

すばらしいお天気だが時折雲が尾根で止まっているのに出会う↑

↑三十分ほどの尾根道ドライブからアカロアへ向かってくだりはじめる↓

海の色にずっとみとれている。

↑アカロアの入り口

フランスからの移民が建設した街なので、

今でもフランス系を誇りにしている人々がいる。

↑フランス語の道路表記。「郵便広場」は町の中心。

かつて週に何回か郵便船や郵便馬車がやってきた場所。

↓画家さん?

↑●シャルル・メリヨンはフランス海軍軍人

↑1843年と1846年にアカロアを訪れた。

趣味で描いていた人だが27歳で退役しパリでエッチングを主に活動することになる。

↑こんな銅像があるとアカロアで画家をやっていた人みたいにみえちゃいますね…。

↑彼の作品がアカロア博物館に展示されていた↑クジラの歯にアカロアの景色をエッチングしてある↑

↑「スクリムショー」はクジラの歯や骨を使った細工↑

船乗りが船内で刻んだこういうモノを指す特別な単語があることをはじめて知った↑

19世紀、捕鯨は世界の海の主産業。日本に開国を迫ったのも捕鯨船の補給基地を求めてだったという側面がある。

↑クジラの脂を溶かして抽出していた大釜↑当時のガス灯の燃料は世界中でクジラ油がつかわれていた。

※ボストン近くの捕鯨博物館を訪れたブログにリンクします

↑アカロア博物館は歴史と文化を知りたければ訪れるべき場所↓

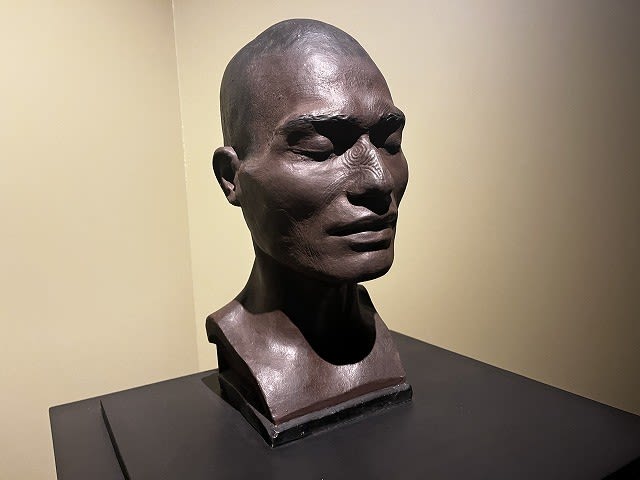

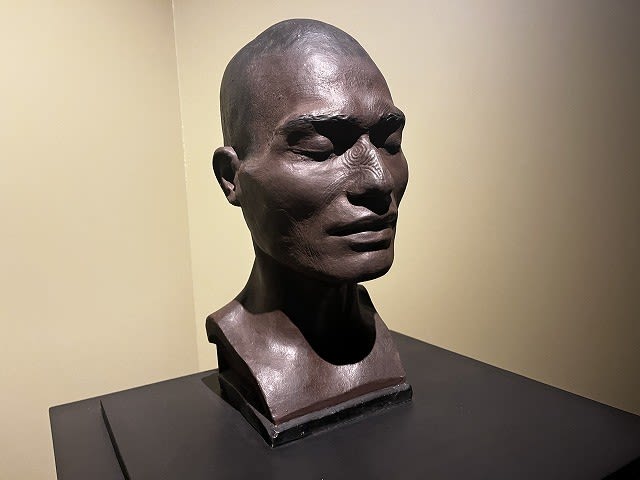

入ってすぐにマオリ族の族長●TAKATAHARAタカタハラの精工なライフ・マスクがある。

1840年にフランス船「アストラべ号」の船長だったピエール・アレクサンダー・ドムティエルが、民族による骨格の違いを研究する一環で石膏型をとった。

フランスの博物館に収蔵されていたが、1991年フランスのミッテラン大統領時代にロカール首相が寄贈した。

たしかにこれは、パリの博物館の片隅に置かれるより、タカタハラの生きたアカロアにある方が相応しい。

彼はマオリ族部族間の抗争を制した勇者と伝わっている。

★フランスの「入植」はジャン・フランソワ・ラングロアのアイデアだった。

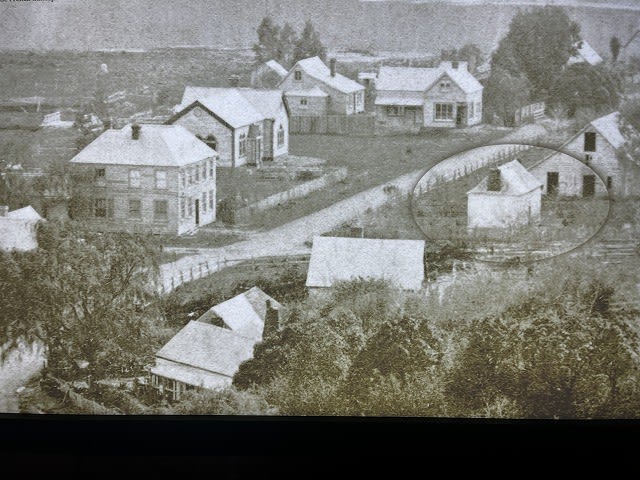

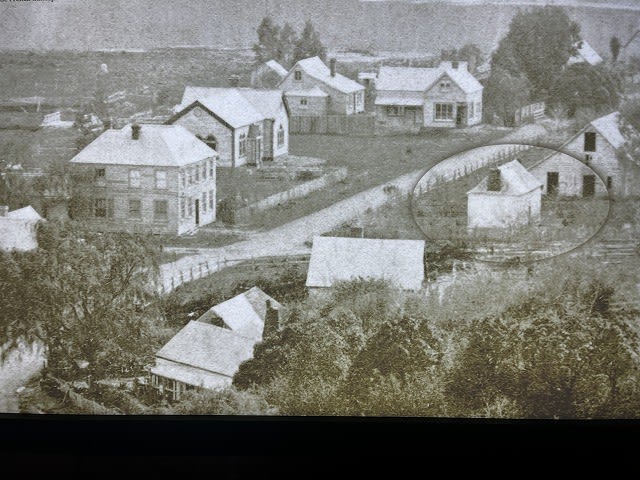

彼が住んだ「アカロアで一番古い家がアカロア博物館横にある↓

後年、別の所有者によって改築されたが古い写真に写っている。

1842年ごろに建てられた二室が調査・復元され、たしかにフランス式の梁だと解説されていた。

ラングロアは1808年にフランス北部サン・ロー近くで生まれた。

十代にシェルブールで捕鯨船の船乗りとなり、1833年25歳の時に船長となった。

1838年の5月から8月にかけてニュージーランドのバンクス半島で捕鯨をしていた。

その時はイギリスの捕鯨基地リトルトンを利用していたが、アカロアにフランスの入植地を建設するアイデアを思いついた。

1839年に帰国するとドゥカズ侯爵をはじめとする貴族にアイデアを持ち込み、政府からの支持を得た。

ナントーボルドー会社を設立し移民を募集。

1840年1月には53人の移民団が結成された(フランス人とドイツ人からなり、12人の子供を含んでいた)。

※別資料によると57人になっているのは、以下の四人を加えた数だろう。

3月20日ロシュフォートを出港。

出港直後に一人が自殺。航行中に三人が死亡した。

8月17日、冬のアカロアに到着。

しかし、そこにはイギリス国旗がひるがえっていた。

↑1940年の記念切手↑

ラングロアが航海している間にイギリスはNZ南島全部に所有権を宣言し

4月15日(ラングロア到着の二日前)に到着した船が国旗を掲揚し、英国領であると宣言していたのだった。

ラングロアの落胆はいかばかりだっただろう。

イギリス領だと宣言されても、はるばるやってきた入植団は帰れない。

すべてを捨てて過酷な移民船に乗った貧しい人々なのである。

さらに、ラングロアとナントーボルドー会社の監督官ラヴォーとの対立がはげしくなった。

1842年10月、ラングロアはボルドーに帰国。

1849年、ナントーボルドー会社は正式に清算された。

ラングロアはその後も捕鯨船の船長として活動したが

大きな成功は得られず、ニュージーランドに行くこともなかった。

1857年に引退して以降の消息はわからない。

船乗りや資本家のもくろみとは別に

貧しい入植者たちは黙々と生活を続ける。

フランスからの入植者の持ち込んだ言語と文化は確かに存在している。

***

アカロア博物館から海沿いに歩く

桟橋への道にお土産屋さんと小さなホテルが並んでいる↑その一角にあるクルーズ船の店

13時半からのクルーズに乗る。

船が動き出すとデッキはけっこうな風がふいてくる↑この場所がいちばん快適(^^)

カルデラの湾だからギリシャのサントリーニ島のように海から崖がそそり立つ。

岩場にはアシカがひなたぼっこ。

ペンギンもいる。

イルカたちがちかづいてきた↓

明らかに船を意識している

動きを見ていると、ペンギンやアザラシよりもアタマの良い動物なのだと感じる。

こういう動物ウォッチングにはそれほど興味をもってこなかったが、今日は参加してよかった(^^

↑外洋への入り口↑ひときわ鮮やかな海の色

**

午後五時過ぎ、クライストチャーチのホテルにもどる。

歩いてすぐちかくのレストラン街へ。

移民の国では各国の料理が楽しめる。

今日はアラブ料理。

↑トルコの宮廷菓子だったルクム(=ロクム)も置いてあった。

↓地図で南(下)から切れ込んだ入り江を二時間かけてめぐった。

*

↓バンクス半島は地図でその地形を見ただけで行きたくなった場所↓

↑クライストチャーチのすぐ南。

南側から切れ込んだいちばん大きな入り江に位置するのがアカロア。

↑上の地形図をみると、クライストチャーチのあるカンタベリー平野との地形の違いがよくわかる。

クライストチャーチ中心のホテルから40分ほどで半島の尾根に至る↓

入り江が遠望できる↓下の写真では南に開いた外洋への出口が見えている↓

この眺望の場所からアカロアへ直接降りてゆく道もあるが、

眺めの良い尾根をドライブしてくださった。

↑「リトル・アカロア」は、外洋からいくつも切れ込んでいる小さな入り江のひとつ↓

↑小さめだけれど西欧人が来る以前からマオリの人々の集落があった。

↑進行方向右側にはアカロアのある大きな入り江↑

すばらしいお天気だが時折雲が尾根で止まっているのに出会う↑

↑三十分ほどの尾根道ドライブからアカロアへ向かってくだりはじめる↓

海の色にずっとみとれている。

↑アカロアの入り口

フランスからの移民が建設した街なので、

今でもフランス系を誇りにしている人々がいる。

↑フランス語の道路表記。「郵便広場」は町の中心。

かつて週に何回か郵便船や郵便馬車がやってきた場所。

↓画家さん?

↑●シャルル・メリヨンはフランス海軍軍人

↑1843年と1846年にアカロアを訪れた。

趣味で描いていた人だが27歳で退役しパリでエッチングを主に活動することになる。

↑こんな銅像があるとアカロアで画家をやっていた人みたいにみえちゃいますね…。

↑彼の作品がアカロア博物館に展示されていた↑クジラの歯にアカロアの景色をエッチングしてある↑

↑「スクリムショー」はクジラの歯や骨を使った細工↑

船乗りが船内で刻んだこういうモノを指す特別な単語があることをはじめて知った↑

19世紀、捕鯨は世界の海の主産業。日本に開国を迫ったのも捕鯨船の補給基地を求めてだったという側面がある。

↑クジラの脂を溶かして抽出していた大釜↑当時のガス灯の燃料は世界中でクジラ油がつかわれていた。

※ボストン近くの捕鯨博物館を訪れたブログにリンクします

↑アカロア博物館は歴史と文化を知りたければ訪れるべき場所↓

入ってすぐにマオリ族の族長●TAKATAHARAタカタハラの精工なライフ・マスクがある。

1840年にフランス船「アストラべ号」の船長だったピエール・アレクサンダー・ドムティエルが、民族による骨格の違いを研究する一環で石膏型をとった。

フランスの博物館に収蔵されていたが、1991年フランスのミッテラン大統領時代にロカール首相が寄贈した。

たしかにこれは、パリの博物館の片隅に置かれるより、タカタハラの生きたアカロアにある方が相応しい。

彼はマオリ族部族間の抗争を制した勇者と伝わっている。

★フランスの「入植」はジャン・フランソワ・ラングロアのアイデアだった。

彼が住んだ「アカロアで一番古い家がアカロア博物館横にある↓

後年、別の所有者によって改築されたが古い写真に写っている。

1842年ごろに建てられた二室が調査・復元され、たしかにフランス式の梁だと解説されていた。

ラングロアは1808年にフランス北部サン・ロー近くで生まれた。

十代にシェルブールで捕鯨船の船乗りとなり、1833年25歳の時に船長となった。

1838年の5月から8月にかけてニュージーランドのバンクス半島で捕鯨をしていた。

その時はイギリスの捕鯨基地リトルトンを利用していたが、アカロアにフランスの入植地を建設するアイデアを思いついた。

1839年に帰国するとドゥカズ侯爵をはじめとする貴族にアイデアを持ち込み、政府からの支持を得た。

ナントーボルドー会社を設立し移民を募集。

1840年1月には53人の移民団が結成された(フランス人とドイツ人からなり、12人の子供を含んでいた)。

※別資料によると57人になっているのは、以下の四人を加えた数だろう。

3月20日ロシュフォートを出港。

出港直後に一人が自殺。航行中に三人が死亡した。

8月17日、冬のアカロアに到着。

しかし、そこにはイギリス国旗がひるがえっていた。

↑1940年の記念切手↑

ラングロアが航海している間にイギリスはNZ南島全部に所有権を宣言し

4月15日(ラングロア到着の二日前)に到着した船が国旗を掲揚し、英国領であると宣言していたのだった。

ラングロアの落胆はいかばかりだっただろう。

イギリス領だと宣言されても、はるばるやってきた入植団は帰れない。

すべてを捨てて過酷な移民船に乗った貧しい人々なのである。

さらに、ラングロアとナントーボルドー会社の監督官ラヴォーとの対立がはげしくなった。

1842年10月、ラングロアはボルドーに帰国。

1849年、ナントーボルドー会社は正式に清算された。

ラングロアはその後も捕鯨船の船長として活動したが

大きな成功は得られず、ニュージーランドに行くこともなかった。

1857年に引退して以降の消息はわからない。

船乗りや資本家のもくろみとは別に

貧しい入植者たちは黙々と生活を続ける。

フランスからの入植者の持ち込んだ言語と文化は確かに存在している。

***

アカロア博物館から海沿いに歩く

桟橋への道にお土産屋さんと小さなホテルが並んでいる↑その一角にあるクルーズ船の店

13時半からのクルーズに乗る。

船が動き出すとデッキはけっこうな風がふいてくる↑この場所がいちばん快適(^^)

カルデラの湾だからギリシャのサントリーニ島のように海から崖がそそり立つ。

岩場にはアシカがひなたぼっこ。

ペンギンもいる。

イルカたちがちかづいてきた↓

明らかに船を意識している

動きを見ていると、ペンギンやアザラシよりもアタマの良い動物なのだと感じる。

こういう動物ウォッチングにはそれほど興味をもってこなかったが、今日は参加してよかった(^^

↑外洋への入り口↑ひときわ鮮やかな海の色

**

午後五時過ぎ、クライストチャーチのホテルにもどる。

歩いてすぐちかくのレストラン街へ。

移民の国では各国の料理が楽しめる。

今日はアラブ料理。

↑トルコの宮廷菓子だったルクム(=ロクム)も置いてあった。