アイルランドを訪れる前に、どうしてもアイリッシュ・ウィスキーについての知識を「体験」しておきたかった。

ガイドブックで読むことは出来るが、読むだけではぜったい分からないことがある。

以前、浦和で連れていっていただいた“知らなければぜったい入れないような地下のバー”のマスターにまた会いたいとずっと思っていた。

二日前、その店をご紹介いただいた方から偶然に連絡をいただいて、「ぜひ連れて行ってください」とお願いした。

今日は酔っぱらう前に来ることができた(^.^)

日曜の午後六時半、開店したばかりのバーは貸切状態で、ゆっくりとお話をききながら味わう。

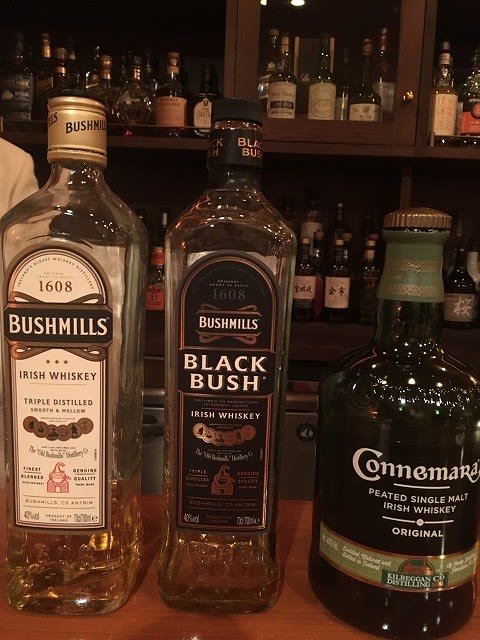

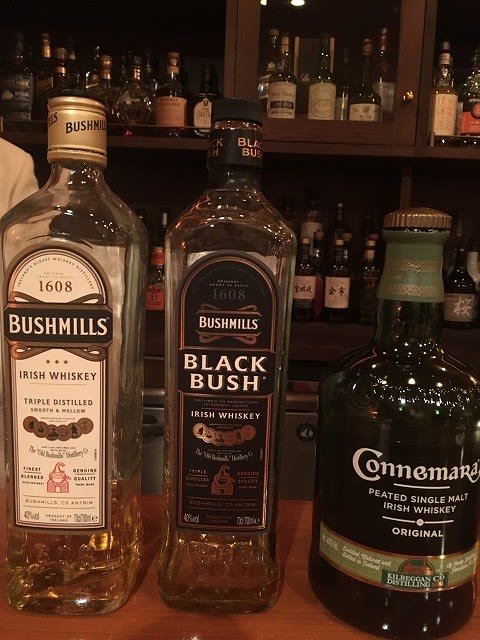

アイルランドで最古1608年とラベルに誇らしく書かれている★①ブッシュミルズからスタート↑

香を楽しむ段階からすでに「甘い」と感じた。

口に含んで、これまで飲んできたウィスキーのなかでももっとも飲みやすいのではないかと思った。

切れ味というよりもやわらかい味である。

「ブッシュミルズは1608年に製造許可を得たのですが、それ以前にすでにウィスキー作りをしていたといわれているのが★②キルベガンです」

上の写真でいちばん右のカネマラはキルベガンが出している四年から八年の原酒をブレンドさせたものだそうだ。

先のブッシュミルズよりもドライでスムーズ。

後味でスモーキーさを感じた。

読んでいた本の知識だが、キルベガンは「カフェ式蒸留釜」を使っていると書いてあった。

珈琲と関係あるのかしらん?と思って質問すると

「イニアス・カフェというひとが開発した蒸留器で筒みたいな形なんですよ」

とのこと。開発者の名前だったのかぁ。

マスターがニッカの工場視察で見せてもらったそのカフェ式蒸留器を、携帯で撮った写真で見てもらう…↓

え?こんなに大きな装置だったのか。

地中から全体で27メートルもあるのだそうだ。

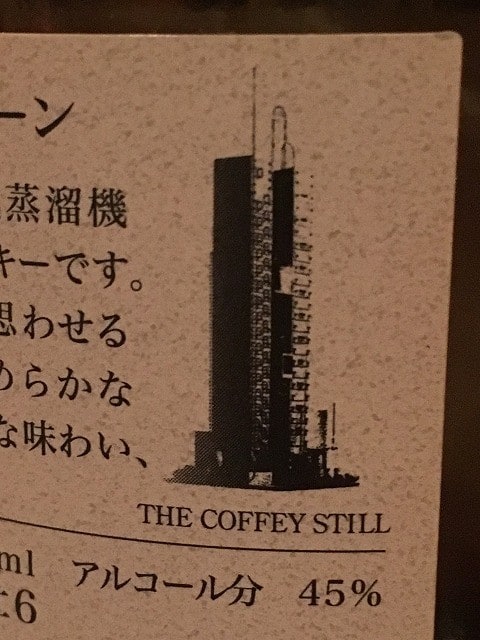

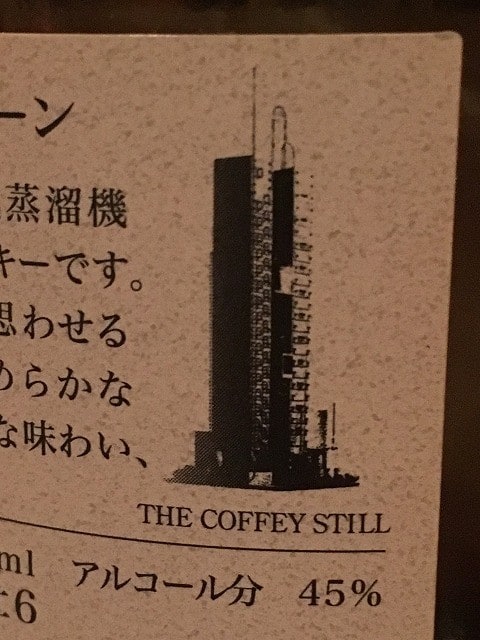

ニッカのラベル裏にこのカフェ式蒸留器の絵を載せてあるものがあると見せてくださった↓

ここまでの話があるからこの「カフェ式」を理解できるが、ラベルを見ただけの人はこれがどんなものなのかは想像できますまい。作り手の「わかる人にはわかるよね」という気持ちが込めらた裏ラベルデザインだと思った。

そりゃあ、次は★③ニッカ・カフェ・グレーンを↓

やはり日本のものは日本人が飲みやすいように出来ているようだ。

前のアイリッシュ二つに比べると、アルコール度数の高いわりに優等生的に品が良いのではないかしらん。

※カフェ式蒸留器をニッカが導入した話はこちらのHPに逸話がありました

アイルランドのウィスキー蒸留所は20世紀の後半には廃れてしまい、全土でも五つ程度しか生き残っていなかった。

1980年代後半になってジョン・ティーリングという人物がそれを復興させ、いくつかの老舗ブランドを復興させた後に自分自身の名前「ティーリング」というラベルを2015年にダブリンで興したと、資料で読んでいた。

すると…

「これがそうですよ」と出てきたのにはびっくり↓

ラベルに印刷されている鳥は「不死鳥」だったことを、あとからネットで知った。

そうか、18世紀に実在した自分と同じ名前の作り手のものを復活させたことにもなっていたんだ

※こちらにそのお話がかかれておりました

★④ティーリングは今日飲んだなかでいちばんガツンとくる強いアルコールを感じた

引用したページで形容しているような味わいとは、小松は感じなかった。

こういう実感は大事にしたいとおもう。

読んだ知識よりも、体験した記憶をこそ、自分にとっての真実なのだ。

「シングルカスク」と表記されているのは、ひとつの樽のものだけをボトリングしているという意味。

ブレンドをしていない、ということ。

これだけ強いアルコールを感じさせるというのは加水していないカスクストレングス?

いずれにしても、蒸留の過程もさることながら、熟成でどんな樽を選ぶのか(木材の種類、シェリーの樽にするのか、ミズナラなどを使うのか、内部を焼くかどうか、樽の大小などなど)が、ウィスキー作りではもっとも重要なのだとはっきり理解できた。

また、ヴィンテージ(つくられた年)を限定しないブレンドにこそ、その会社のブレンダーの真価が発揮されているにちがいない。

さいごに、アメリカでのウィスキーを紹介していただいた↓

「ウィスキー」の表記で、末尾がKEYであるものがアイルランド系。KYならばスコットランド系。

なのだそうだ。アメリカにわたってからもその伝統は残っているそうな。

代表格として(と勝手に思い)★⑤メーカーズ・マークを↓飲んでみた

↑前にごろごろころがっているものはピート!

なんと、マスター自身が訪れた蒸留所でもらってきたのだそうだ。

↑左はアラン島、中はスコットランド本土、右は日本のもの

このピートに鼻をちかづけてみたが、煙臭さはほとんどしなかった。

「やはり火を点けないとだめですね」

と言って、実際にやきはじめたのにはびっくり。

マスターはほんとにウィスキーが好きなのだとよく理解できた。

***

物事を知ろうとする時、最初にどんな導き手を得るかは重要である。

8月16日出発《手造の旅》アイルランドがとても楽しみになりました(^.^)

ガイドブックで読むことは出来るが、読むだけではぜったい分からないことがある。

以前、浦和で連れていっていただいた“知らなければぜったい入れないような地下のバー”のマスターにまた会いたいとずっと思っていた。

二日前、その店をご紹介いただいた方から偶然に連絡をいただいて、「ぜひ連れて行ってください」とお願いした。

今日は酔っぱらう前に来ることができた(^.^)

日曜の午後六時半、開店したばかりのバーは貸切状態で、ゆっくりとお話をききながら味わう。

アイルランドで最古1608年とラベルに誇らしく書かれている★①ブッシュミルズからスタート↑

香を楽しむ段階からすでに「甘い」と感じた。

口に含んで、これまで飲んできたウィスキーのなかでももっとも飲みやすいのではないかと思った。

切れ味というよりもやわらかい味である。

「ブッシュミルズは1608年に製造許可を得たのですが、それ以前にすでにウィスキー作りをしていたといわれているのが★②キルベガンです」

上の写真でいちばん右のカネマラはキルベガンが出している四年から八年の原酒をブレンドさせたものだそうだ。

先のブッシュミルズよりもドライでスムーズ。

後味でスモーキーさを感じた。

読んでいた本の知識だが、キルベガンは「カフェ式蒸留釜」を使っていると書いてあった。

珈琲と関係あるのかしらん?と思って質問すると

「イニアス・カフェというひとが開発した蒸留器で筒みたいな形なんですよ」

とのこと。開発者の名前だったのかぁ。

マスターがニッカの工場視察で見せてもらったそのカフェ式蒸留器を、携帯で撮った写真で見てもらう…↓

え?こんなに大きな装置だったのか。

地中から全体で27メートルもあるのだそうだ。

ニッカのラベル裏にこのカフェ式蒸留器の絵を載せてあるものがあると見せてくださった↓

ここまでの話があるからこの「カフェ式」を理解できるが、ラベルを見ただけの人はこれがどんなものなのかは想像できますまい。作り手の「わかる人にはわかるよね」という気持ちが込めらた裏ラベルデザインだと思った。

そりゃあ、次は★③ニッカ・カフェ・グレーンを↓

やはり日本のものは日本人が飲みやすいように出来ているようだ。

前のアイリッシュ二つに比べると、アルコール度数の高いわりに優等生的に品が良いのではないかしらん。

※カフェ式蒸留器をニッカが導入した話はこちらのHPに逸話がありました

アイルランドのウィスキー蒸留所は20世紀の後半には廃れてしまい、全土でも五つ程度しか生き残っていなかった。

1980年代後半になってジョン・ティーリングという人物がそれを復興させ、いくつかの老舗ブランドを復興させた後に自分自身の名前「ティーリング」というラベルを2015年にダブリンで興したと、資料で読んでいた。

すると…

「これがそうですよ」と出てきたのにはびっくり↓

ラベルに印刷されている鳥は「不死鳥」だったことを、あとからネットで知った。

そうか、18世紀に実在した自分と同じ名前の作り手のものを復活させたことにもなっていたんだ

※こちらにそのお話がかかれておりました

★④ティーリングは今日飲んだなかでいちばんガツンとくる強いアルコールを感じた

引用したページで形容しているような味わいとは、小松は感じなかった。

こういう実感は大事にしたいとおもう。

読んだ知識よりも、体験した記憶をこそ、自分にとっての真実なのだ。

「シングルカスク」と表記されているのは、ひとつの樽のものだけをボトリングしているという意味。

ブレンドをしていない、ということ。

これだけ強いアルコールを感じさせるというのは加水していないカスクストレングス?

いずれにしても、蒸留の過程もさることながら、熟成でどんな樽を選ぶのか(木材の種類、シェリーの樽にするのか、ミズナラなどを使うのか、内部を焼くかどうか、樽の大小などなど)が、ウィスキー作りではもっとも重要なのだとはっきり理解できた。

また、ヴィンテージ(つくられた年)を限定しないブレンドにこそ、その会社のブレンダーの真価が発揮されているにちがいない。

さいごに、アメリカでのウィスキーを紹介していただいた↓

「ウィスキー」の表記で、末尾がKEYであるものがアイルランド系。KYならばスコットランド系。

なのだそうだ。アメリカにわたってからもその伝統は残っているそうな。

代表格として(と勝手に思い)★⑤メーカーズ・マークを↓飲んでみた

↑前にごろごろころがっているものはピート!

なんと、マスター自身が訪れた蒸留所でもらってきたのだそうだ。

↑左はアラン島、中はスコットランド本土、右は日本のもの

このピートに鼻をちかづけてみたが、煙臭さはほとんどしなかった。

「やはり火を点けないとだめですね」

と言って、実際にやきはじめたのにはびっくり。

マスターはほんとにウィスキーが好きなのだとよく理解できた。

***

物事を知ろうとする時、最初にどんな導き手を得るかは重要である。

8月16日出発《手造の旅》アイルランドがとても楽しみになりました(^.^)