※こちらの「hatenaブログ」に移行し

書き続けております。

移行先で右上隅にある「読者になる」をクリックしていただければ更新通知をうけとることができます。

また、gooブログ内「カテゴリー」の

「サポーター向け」についてはhatenaブログ

※komatsusinsupporterとして独立させました。

《手造の旅》屋久島+指宿 第二回 一日目★羽田発✈鹿児島✈屋久島 宮之浦環境文化村センター→吉田集落里めぐり→西部林道経由→屋久島カトリック教会→JRホテルチェックイン。 3月5日出発の第一回のブログ日記を参照しながら、ごらんください。

鹿児島を飛び立った飛行機では黒砂糖の飴がでる。眼下に開聞岳が美しい↓

鹿児島を飛び立った飛行機では黒砂糖の飴がでる。眼下に開聞岳が美しい↓

日本のバスガイドさんは世界一!その土地の印象決める「出会う人」の中で、いちばんカギを握る方。よろしくお願いいたします

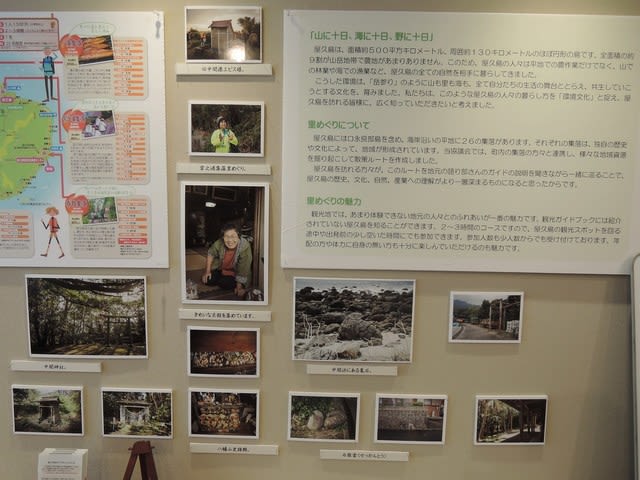

屋久島一の「都会」宮之浦到着。文化村センターで島のジオラマを見ながら概略を↓

展示に、今回の「里めぐり」の紹介もある。写真に写っている方々、前回行きあったお顔馴染みです↓

島の北端の岬 の印象的「おっぱい岬」をまわり、吉田村へ到着。海からの風の強さがそのまま樹木のかたちになっている↓今日はふいていないけれど↓

の印象的「おっぱい岬」をまわり、吉田村へ到着。海からの風の強さがそのまま樹木のかたちになっている↓今日はふいていないけれど↓

元小学校の公民館へ。ここで村の方々が手造りしたお昼ご飯。きのうから用意してくださっていた皆さんの暖かいおもてなし↓

こういう食事が出来る旅を《手造》したい!いつもそう思う↓

今日の幸運↓吉田村の堰堤で今朝ブリが釣られた。それを刺身にして出してくださった(^^)いつもあるとは限らない、最上のお刺身↓

「こんなふうに釣れるんです。プロの漁師が仕事に出来る量ではない。だけどおいしいのよ」↓

食事の後、三人の語り部さんと共に吉田村里めぐりに出発!

大きな石がごろごろした斜面にできた村をのぼってゆく

登りきった場所にある小さな祠が「日高神社」 平家の落人で日高姓のルーツとされる。もともと日高家がまもっていたのだが、人が減って守りきれず、吉田村に託された↓

登りきった場所にある小さな祠が「日高神社」 平家の落人で日高姓のルーツとされる。もともと日高家がまもっていたのだが、人が減って守りきれず、吉田村に託された↓

ここから三つの島が見える。追っ手を警戒して暮らした人々の見張り場所だったのだろうと思わせてくれる

村の墓地には、江戸時代につくられた平家の人々への追悼碑が、今も大事にされている↓

養蜂の箱をみつける↓日本ミツバチは蜜を大量生産できないが、洋モノにはない利点がたくさんあるそうな

何も加えずにただ燻製してあるだけなので、ぜんぜん塩っぱくない。生臭さももちろんない↓これは、ほぐしてサラダとか、お昼に出してもらったフキとの和え物などに合いそう↓

****吉田村を出発し、永田浜で今年初めてのウミガメ上陸の跡を見る。

・・・西部林道をへて・・・「その二」へ続く