夜中、ひどく雨の音が聞こえていたが、明るくなって止んでいた。朝05:20志津温泉「つたや」を出発。宿のご主人は山伏なので、関係者車両しか入れないエリアへも我々を連れて行ってもらえる。

まだオープン前の有料道路区間へも自分で柵をはずしてどんどん登ってゆく

まだオープン前の有料道路区間へも自分で柵をはずしてどんどん登ってゆく すると、湯殿山神社のご本尊への赤鳥居が見えてきた。

すると、湯殿山神社のご本尊への赤鳥居が見えてきた。

白装束をまとった我々は、いよいよ神域に入ってゆく 「写真禁止」だけでなく、ここは「聞くなかれ 語るなかれ」の場所とされてきたので、芭蕉もこの場所の詳細には触れていないのだそうだ。

「写真禁止」だけでなく、ここは「聞くなかれ 語るなかれ」の場所とされてきたので、芭蕉もこの場所の詳細には触れていないのだそうだ。

早朝の少しだけ肌寒い空気。裸足になって、目をつぶり、手を合わせて、祈祷(というのかしらん)を唱える。我々は神様に朝食を捧げる儀式に参列している。 雨は止んだが風が木々を揺らしている音が聴こえる。足元を流れてゆくご神体から流れ出す湯。 五感で何者かの存在を感じる場所だった。

湯殿山の信仰の核心に、かつては、このように簡単にはたどり着けなかった。「仙人沢」と呼ばれる流れの中を歩いてこの場所までやってきていたのだそうな。

山伏のオーナー曰く「澤の途中に洞窟があって、真っ白な石があるんです。そこからしたたる水を飲んで、新しい命を授かる、とするのです」 簡単に来てしまっては見えてこないものは、まだまだたくさんあるのだろう。

**07:25「つたや」に戻り朝食

充実した朝詣りとなった。

充実した朝詣りとなった。

09:00出発し、まずは

●瀧水寺 大日坊を訪れる。

ここもかつては大伽藍のある寺院だったのだが、廃仏毀釈で焼かれてしまい、現在のものからかつての姿を思い起こすのは難しい。ただ、ひとつ、時代が定かでない仁王門が目につく。※廃仏毀釈、明治八年の大火災、その後の地すべりなどの災難を超えて残された、ほとんど唯一のオリジナル建築物とされている。

あとから、どうしても近くで見たくて、バスを下に回送してもらった。この部分だけは仏教寺院の時代のものがそのまま残されていると感じた。この仁王様もよいのだが※ネットでは「運慶作」とするものもあったが、どうなのでしょう・・・そこまでの迫力は感じなかった。

それよりも、このユーモラスな風神と雷神が、圧倒的におもしろい。まともに修復されず、観光バスのご案内でも特に案内されない存在なのかもしれないが、一見の価値がある。真如海上人の即身仏があるのでこの場所へやってきたようなものだが、この仁王門と彫刻の方が美術的な観点からは見るべきもだ。

★大日坊は即身仏となられた真如海上人がおられることで有名。即身仏はミイラとは違い、生前からの強い意志で生きながら自分自身の肉体をミイラと同じ状態にまで削りだしていった末の姿だと知った。

本堂のとなりの普通の部屋に、ガラスの向こうに装束を身にまとったお姿があった。御利益を得ようと、その手元からつながった紐に人々は触れて、五円玉を結び付けてゆく↓※この紐の逆に真如海上人がおわします。

「第八十二世は暗殺されました」と説明があったので驚いた。 あとから調べてみると、明治の廃仏毀釈の時代、八十二世精周(せいしゅう)は、当時まだまだ未開の地だった小樽周辺に足跡を残していて、同名の寺が今でも存在していた。かなり活発な活動をしていた人物だったようだ。

しかし、その「暗殺」の顛末については、くわしく調べることができなかった。

大伽藍の寺が焼かれた時、この寺にあった三体の即身仏のうち二体は焼けてしまった。真如海上人だけが残ったのは、生前に本堂とは別のお堂を建てるように言い遺していたからだという。

***

●湯殿山 注連寺

ここにも鐡門海上人が即身仏として伝わっている

こちらは女人禁制だった時代に、女性がやってくることのできる最後の場所だった。

※寺のホームページにてお読みください

意外に現代的な本堂の一角に鉄門海上人は鎮座していた。

←こういう新しい試みも、百年もすればなじんでしまうのだろうか。

←こういう新しい試みも、百年もすればなじんでしまうのだろうか。

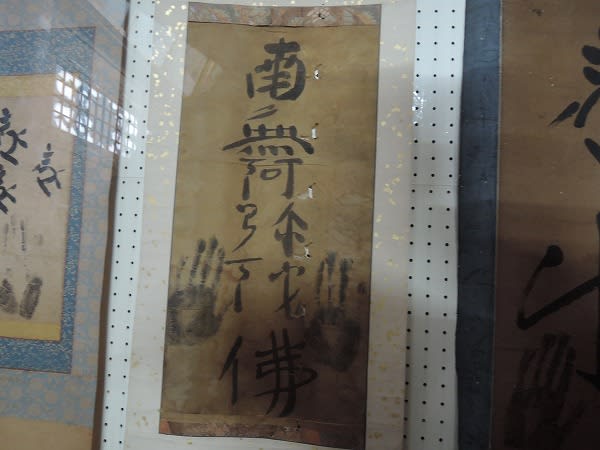

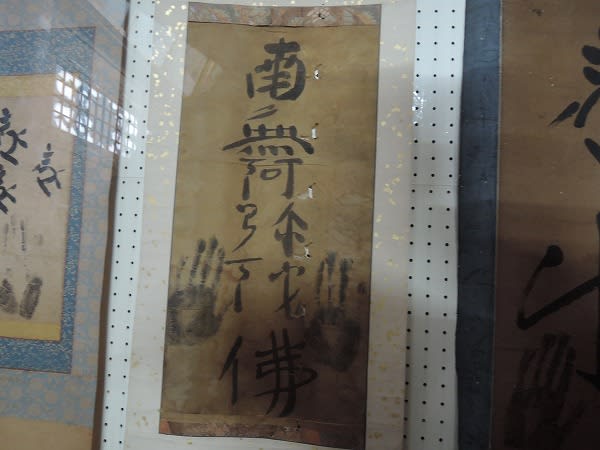

さて、鉄門海上人関連で目をひいたものは、この掛け軸。

人足あがりで、もともとは文字が書けなかったとも言われる人物だからなのか、手形を押してある↓

以前、NHKの番組「ヒストリア」でもとりあげられて印象に残っていた人物だったので、ゆかりの品々を興味深く見た。

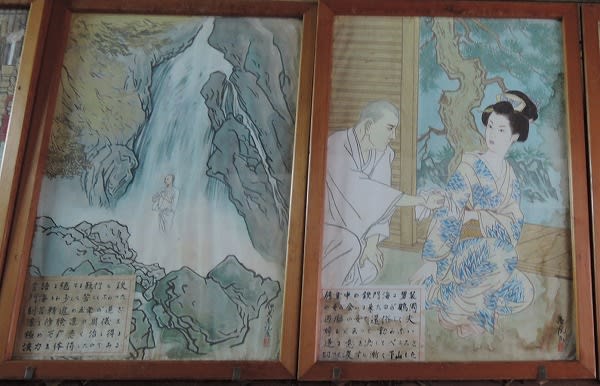

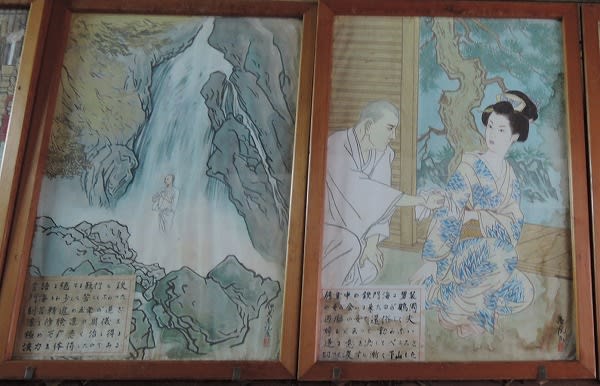

逸話として、驚かされたのが下の絵のシーン。滝修業ではなく、右のシーン、女性に何をさしだしているのか?↓

鉄門海という名前になる以前、ただの鉄という人足だった時代の馴染みの遊女が慕ってやってきて、どうしても還俗させて添いたいと去らなかった。

鉄門海は覚悟を示すために、自分の一物を切り取って渡し、帰らせた。※説明によると、「棒」ではなく「球」の方だった

この「球」は幸運を呼ぶものとなり、なんと今でも鶴岡市の南岳寺に、別の即身仏と共に保管されているのだそうだ。現代の血液鑑定で、鉄門海上人と同じB型であったという。

***

フラワー長井鉄道へ向かいます。

羽黒山の巨大な鳥居がみえてくる

羽黒山の巨大な鳥居がみえてくる

江戸時代までは神仏を合わせて祀っていたが、明治期の廃仏毀釈で仏教寺院はそのほとんどが改宗または壊滅させられ、仏教建築も壊されてしまった。なので境内に残る仏教の鐘楼が異彩を放っている。

江戸時代までは神仏を合わせて祀っていたが、明治期の廃仏毀釈で仏教寺院はそのほとんどが改宗または壊滅させられ、仏教建築も壊されてしまった。なので境内に残る仏教の鐘楼が異彩を放っている。  鐘楼は1617年江戸時代に造られたものだが、ここに釣り下げられた梵鐘の由来は一回目の元寇・文永の役1274年に遡る。付加されていた解説文に少し書き足す

鐘楼は1617年江戸時代に造られたものだが、ここに釣り下げられた梵鐘の由来は一回目の元寇・文永の役1274年に遡る。付加されていた解説文に少し書き足す この池に大正時代にかけられた橋を撤去する際に、数百枚の銅鏡が発見された。 「昔は13歳になると山伏の様に修験道をさせる習慣があって、無事にそれが成就すると御礼で母が池に鏡を奉納する習慣があったんだそうです。」と、ガイドさん。 鏡は平安から江戸までと幅広い時代にわたっているそうだ。 ううむ、どんな鏡か見てみたい。近くの「出羽三山歴史博物館」になら所蔵しているのではないか、と足を向けた→

この池に大正時代にかけられた橋を撤去する際に、数百枚の銅鏡が発見された。 「昔は13歳になると山伏の様に修験道をさせる習慣があって、無事にそれが成就すると御礼で母が池に鏡を奉納する習慣があったんだそうです。」と、ガイドさん。 鏡は平安から江戸までと幅広い時代にわたっているそうだ。 ううむ、どんな鏡か見てみたい。近くの「出羽三山歴史博物館」になら所蔵しているのではないか、と足を向けた→

ふと見ると、巨大な破風の部分が建物の横に立てかけてある。改修で取り外されたものらしい。こういうのこそ見て面白いものなのだけれど…

ふと見ると、巨大な破風の部分が建物の横に立てかけてある。改修で取り外されたものらしい。こういうのこそ見て面白いものなのだけれど…

ここで三本足のカラス(八咫烏)に出会い、導かれ、洞窟を抜けて出たところが羽黒山だったというのだ。境内にある碑がそれをあらわしている→

ここで三本足のカラス(八咫烏)に出会い、導かれ、洞窟を抜けて出たところが羽黒山だったというのだ。境内にある碑がそれをあらわしている→