忠海港で待っていてくれたバスにのり、

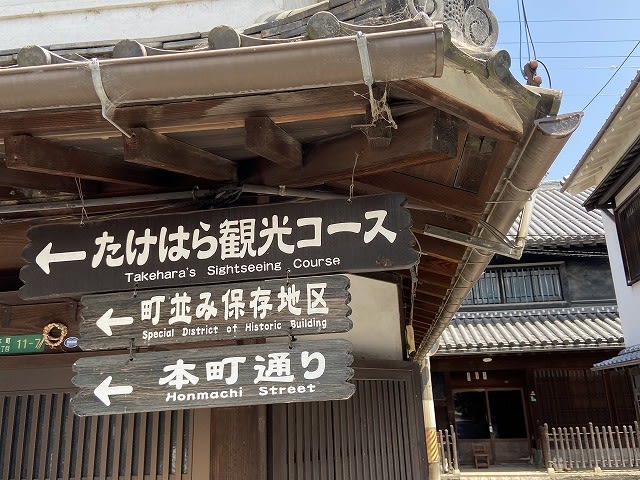

朝ドラ「マッサン」の実家がある竹原へ向かおう。

日本酒は古くからつくられていたが、竹原は江戸時代に赤穂から塩作りが伝わって以来、昭和三十五年代に「塩田整備法」が施行されるまで塩が最大の産物だった。

このメインストリートの豪邸群もその財力による。

三百五十メートルに百五十戸が並ぶ。

高台の西方寺に登ると↑

京都の清水に影響をうけたという「普明閣」がある↑

1758年の建築で西方寺の地に妙法寺という禅寺があった当時からのもの。今は浄土宗。

「舞台」からは竹原が一望できる

かつては街並みのすぐ外側にまで塩田がひろがっていたのだそうだ。

近くの閉じられた蔵に、妙法寺時代からのご本尊だった十一面観音がある↑

平重盛(清盛の長男で冷静で優秀な人物だったが父より二年早く没した)の持念仏だったとされているようだ。

日宋貿易によりもたらされた可能性あるらしい。

一年に一度の御開帳なのはもったいない気がする。

ふたたびメインストリートに戻る。

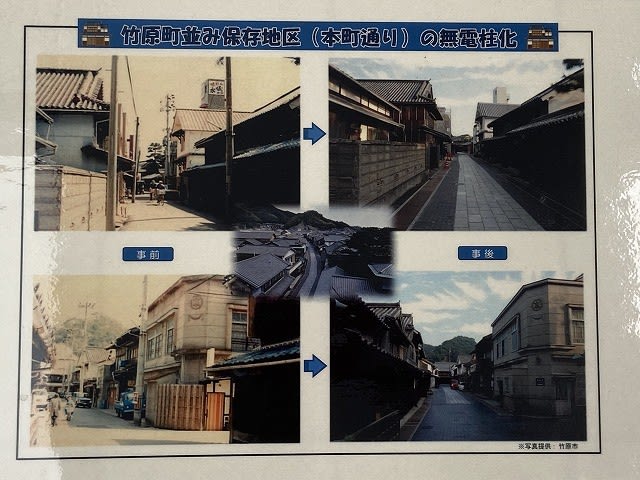

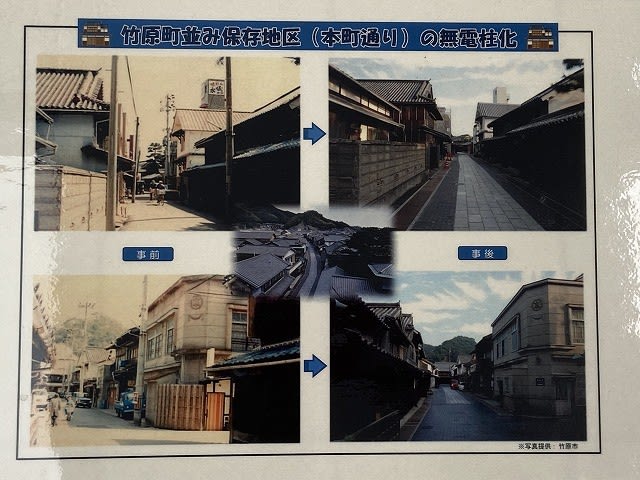

「それにしてもよくこれだけきれいに残ったものだなぁ」、と思い込みがちだけれど

昔からの姿がそのまま残ったとばかりは言えない。

道の駅のトイレに貼ってあった写真↓

住民の意志と努力とお金と年月、これらすべてがあって取り戻すことができた景観だったのだと気付かされる。

一時間ほどの自由時間。蔵を利用したお好み焼き屋さんでランチをした方もあった(^.^)

小松は道の駅で売っていた各種柑橘類を買って、いくつか食べてみた。

生産量が少ないものは近隣でなくては手に入らない。

道の駅の野菜や果物は、その土地らしい味を楽しむチャンスですね(^.^)

**

この旅最後の見学地、呉に向かう。

海岸沿いで牡蠣殻がたくさんみえてきた。

2020年二月に訪れた台湾西岸の牡蠣の山を思い出した※こちらに写真を載せています。あの村の料理、また食べたいなぁ

牡蠣は古代から瀬戸内で食されてきて、室町時代には養殖もはじまったのだそうだ。

だが、水深が深いところでは養殖できなくて生産量は増やせなかった。

現代になって水中に垂らす方法が開発され、飛躍的に生産量が増えた。

呉の港に到着

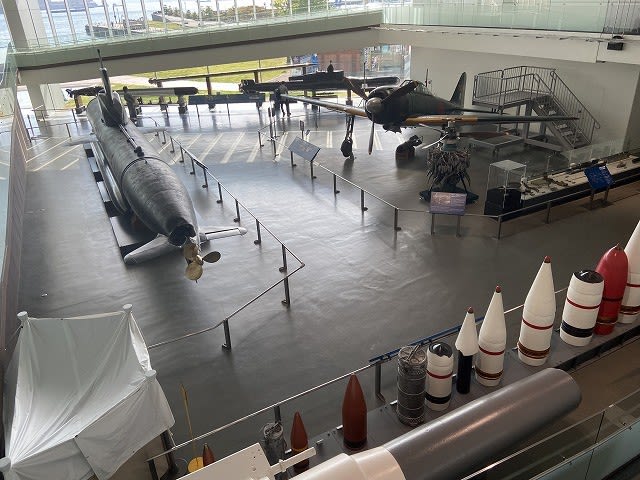

戦艦大和が建造されたドックは戦火をうけず、いまも残っている↑↓

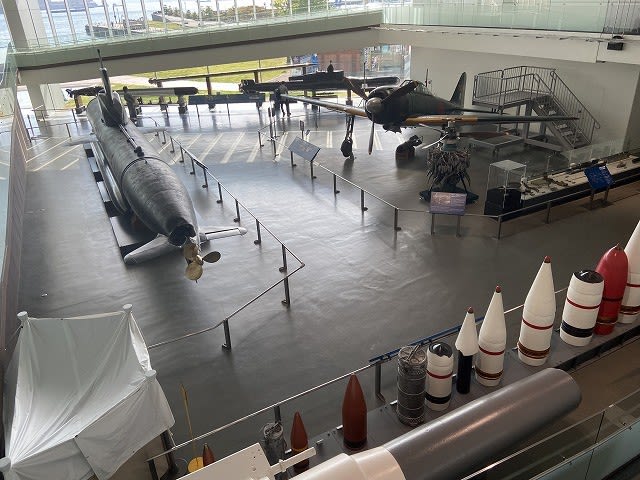

●大和ミュージアム

ドックがみえる場所にある。

10分の一模型はもちろん見所だが、すぐとなりの「てつのくじら」=潜水艦の方を是非みていただきたかった。

※「てつのくじら館」についてはこちらに書きました

16時にバスで呉を出発。

カープの試合がある日だったので道路が混むのを心配したが、17時の二十分前には広島駅に到着できた。

今回の旅、お一人のキャンセルもなく無事に催行できたこと、お天気に恵まれて観ていただきたいと思った景色を楽しんでいただけたこと。心から感謝いたします。

朝ドラ「マッサン」の実家がある竹原へ向かおう。

日本酒は古くからつくられていたが、竹原は江戸時代に赤穂から塩作りが伝わって以来、昭和三十五年代に「塩田整備法」が施行されるまで塩が最大の産物だった。

このメインストリートの豪邸群もその財力による。

三百五十メートルに百五十戸が並ぶ。

高台の西方寺に登ると↑

京都の清水に影響をうけたという「普明閣」がある↑

1758年の建築で西方寺の地に妙法寺という禅寺があった当時からのもの。今は浄土宗。

「舞台」からは竹原が一望できる

かつては街並みのすぐ外側にまで塩田がひろがっていたのだそうだ。

近くの閉じられた蔵に、妙法寺時代からのご本尊だった十一面観音がある↑

平重盛(清盛の長男で冷静で優秀な人物だったが父より二年早く没した)の持念仏だったとされているようだ。

日宋貿易によりもたらされた可能性あるらしい。

一年に一度の御開帳なのはもったいない気がする。

ふたたびメインストリートに戻る。

「それにしてもよくこれだけきれいに残ったものだなぁ」、と思い込みがちだけれど

昔からの姿がそのまま残ったとばかりは言えない。

道の駅のトイレに貼ってあった写真↓

住民の意志と努力とお金と年月、これらすべてがあって取り戻すことができた景観だったのだと気付かされる。

一時間ほどの自由時間。蔵を利用したお好み焼き屋さんでランチをした方もあった(^.^)

小松は道の駅で売っていた各種柑橘類を買って、いくつか食べてみた。

生産量が少ないものは近隣でなくては手に入らない。

道の駅の野菜や果物は、その土地らしい味を楽しむチャンスですね(^.^)

**

この旅最後の見学地、呉に向かう。

海岸沿いで牡蠣殻がたくさんみえてきた。

2020年二月に訪れた台湾西岸の牡蠣の山を思い出した※こちらに写真を載せています。あの村の料理、また食べたいなぁ

牡蠣は古代から瀬戸内で食されてきて、室町時代には養殖もはじまったのだそうだ。

だが、水深が深いところでは養殖できなくて生産量は増やせなかった。

現代になって水中に垂らす方法が開発され、飛躍的に生産量が増えた。

呉の港に到着

戦艦大和が建造されたドックは戦火をうけず、いまも残っている↑↓

●大和ミュージアム

ドックがみえる場所にある。

10分の一模型はもちろん見所だが、すぐとなりの「てつのくじら」=潜水艦の方を是非みていただきたかった。

※「てつのくじら館」についてはこちらに書きました

16時にバスで呉を出発。

カープの試合がある日だったので道路が混むのを心配したが、17時の二十分前には広島駅に到着できた。

今回の旅、お一人のキャンセルもなく無事に催行できたこと、お天気に恵まれて観ていただきたいと思った景色を楽しんでいただけたこと。心から感謝いたします。