「今年の御柱には地面と擦れた傷がないんです」

理由は解説されなければわからない。

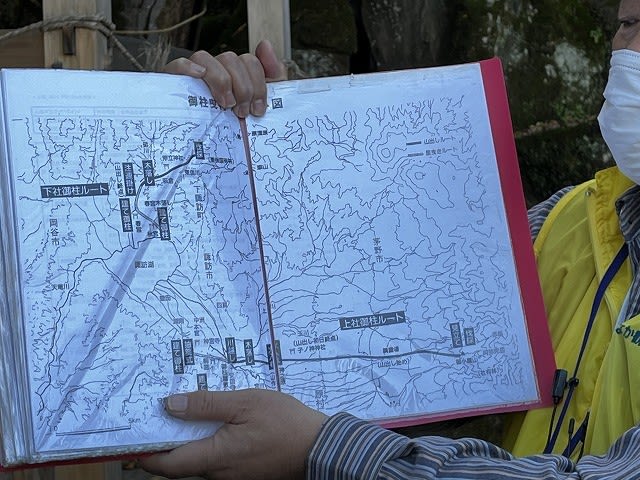

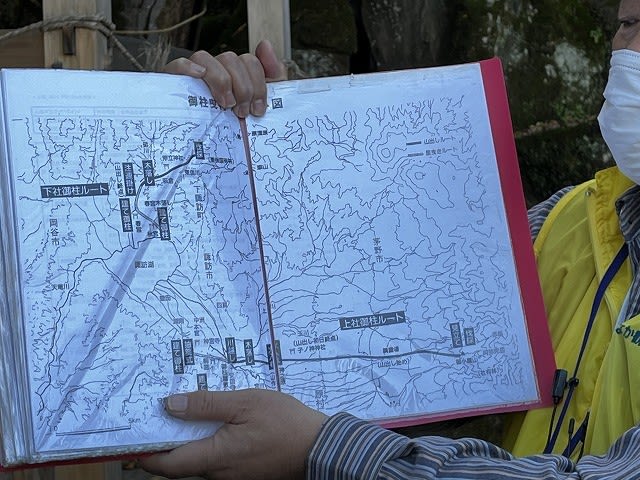

↑解説に来てくださったのは「木遣りコンクール日本一」のMさん↑

地図で御柱が切り出されるルートを説明してくださる。下の線が上社の御柱を運ぶルート。コロナ禍のため、山から切り出した樅ノ木を急な斜面を落とす「木落とし」も「川越し」も行われなかった。御柱千二百年の歴史上はじめてトラックで「山出し」をした。なるほど、だから擦れた傷がないのか。「里引き」だけは行われた。

↑御柱が社殿を囲む四隅に四本あることはよく知られているが、それぞれ長さが違うとはじめて知った。

↑冒頭の写真は「一の柱」で五丈五尺=高さはおよそ17メートル+地面下2メートル。↑すぐ上の写真に写っているのが「二の柱」で、一の柱より五尺(およそ1.5メートル)短くしている。「三の柱」「四の柱」と、さらに五尺ずつ短くしてある。

そもそも、なぜ御柱をたてるようになったのか?

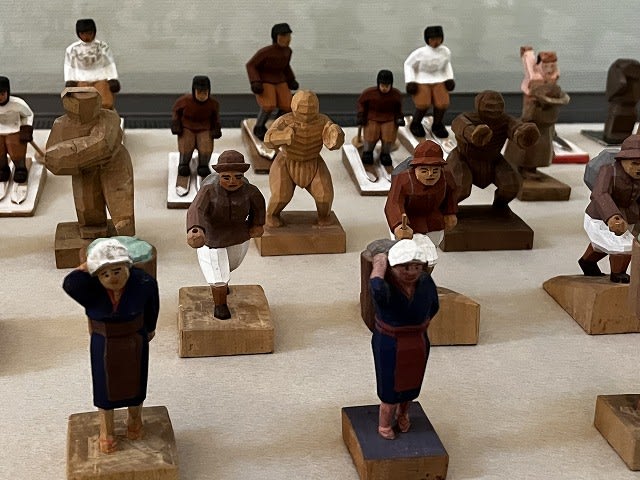

↓諏訪大社が相撲取の神様である理由とつながる↓

二十以上の仮説があるそうだが、日本書紀の「国譲り神話」説がおもしろい。

★大国主命(おおくにぬし)=大黒様は、天照大御神(あまてらす)から派遣された建御雷神(たけみかずち)と天鳥船神(あめのとりふね)から国の支配権を渡すように迫られた。大国主命とその長男の事代主神(ことしろぬし)は同意したが、次男の建御名方神(たけみなかた)は力比べで決めようと言った。※戦いの様子は省略

力比べに敗れた健御名方神は逃げて諏訪の地まで逃れ、四本の柱を立ててそこから出ないとして許してもらった。

諏訪の人にはおもしろくない話かもしれない。

参集殿に大相撲優勝力士の扁額が納められている。

扁額は毎回増えていくので古いモノから下ろされるのだ。

千代の富士の扁額は↑1989年7月生まれたばかりの三女が突然死した直後の場所で優勝した時のもので、本人には特別な思い入れがある優勝だった↑優勝後に「供養になったと思います」と話したそうだ。

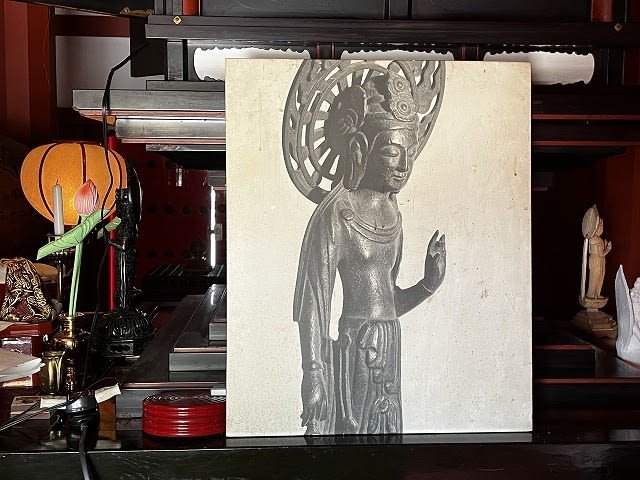

↑明治維新まで上社本宮には鎌倉時代の五重塔がそびえていた↑そのレプリカもここにある↑

廃仏毀釈で土台から完全に破壊されてしまった。あぁもったいない。

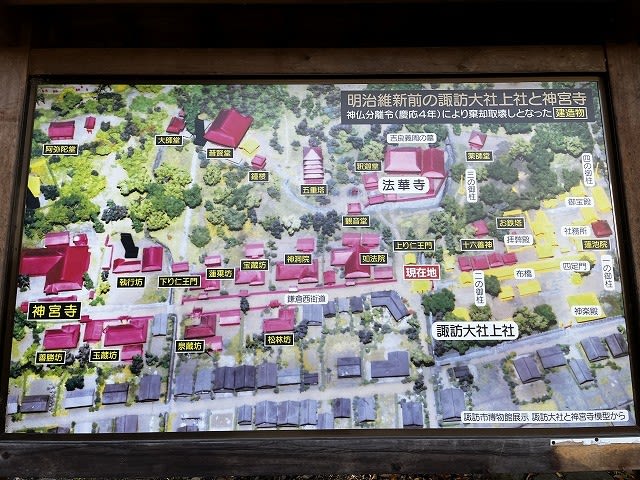

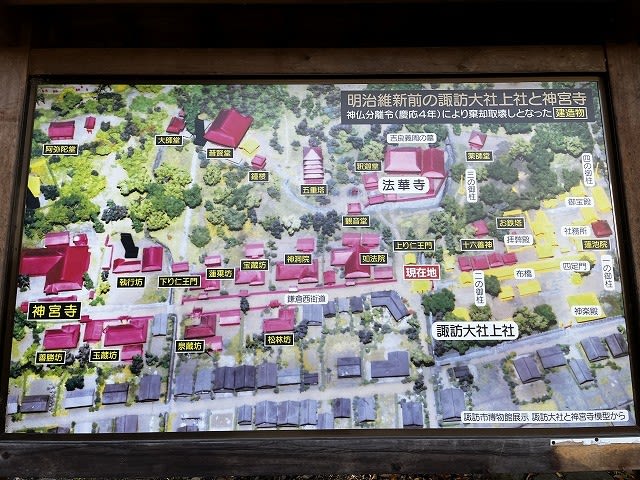

↑この図は廃仏毀釈で壊された建物を赤色で示している↑神仏を強制分離する思想は、戦争と同じぐらいの破壊をもたらした↑

現在寺として復興されたのは↓

↑二の鳥居を出てすぐ右にみえる法華寺。

織田信長が諏訪大社を焼き払った時に滞在した場所で、明智光秀の頭を掴んで折檻した事件はここで起きたと伝わっている。

忠臣蔵の吉良上野介の孫で養子となっていた吉良義周(よしちか)の墓もある↑討ち入りの現場で応戦したが切られてこん倒し、父の首をとられてしまった。武士としてふがいないと流罪とされて諏訪に預けられた。三年後に二十一歳で亡くなった。

この法華寺には美しい庭園もあるそうだ。いつか訪れる機会をもちたいとおもう。

↑かつて法華寺の塔頭が並んでいた通り↑

この先二キロほどのところに上社前宮(「まえみや」、または「さきみや」)があるので、この道が正式な参拝ルートだと聞いていたが、実際には神宮寺が隆盛していた江戸時代に主要参拝路とされたのではないかしらん。この道から二の鳥居をくぐって境内に入ると拝殿の裏手となり、布橋(渡り廊下)を通って折り返して拝殿に入ることになる。それ以前・もっと古い時代の上社本宮の正式参拝路は「波切鳥居」と呼ばれる一の鳥居で諏訪湖に面した方向だったのだろう。これなら湖側から境内に入り、自然に拝殿の方向に向かうことができる。

二の鳥居から境内に入ってすぐの「渡り廊下」が↑

「布橋」と呼ばれている↑拝殿へ向かう左手に三十九の神様を祀る社が並んでいる。

「布橋」に面して「御宝殿(ごほうでん)」がふたつあることが、「布橋」という名前の理由だと思えてきた↓「一般の神社の本殿にあたる」建物が「御宝殿」だそうな↓

↑御柱祭が行われる申と寅の年にこの社も新しくされ、神様が移られる。その儀式の際に神様が廊下を通られるので、氏子たちが布をもちよって廊下に敷いていた。なるほど※こちらに詳しく考察しておられる方がありますのでリンクしておきます

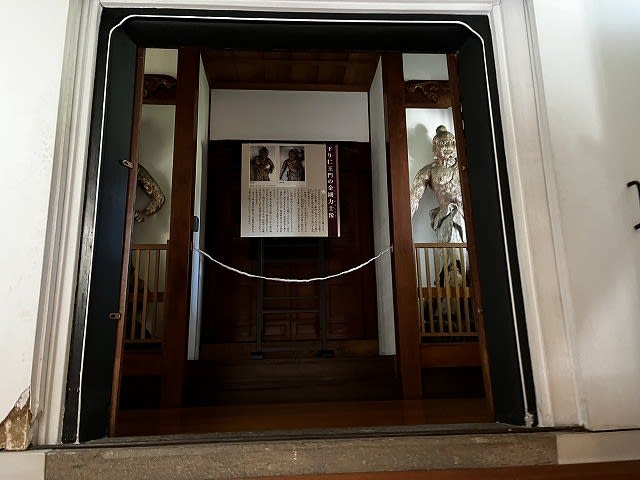

↑二つの社↑手前の賽銭箱がある方が現在神様がおられる方↑この二つの社の間に、徳川家康が奉納した「四脚門(しきゃくもん)」がある。

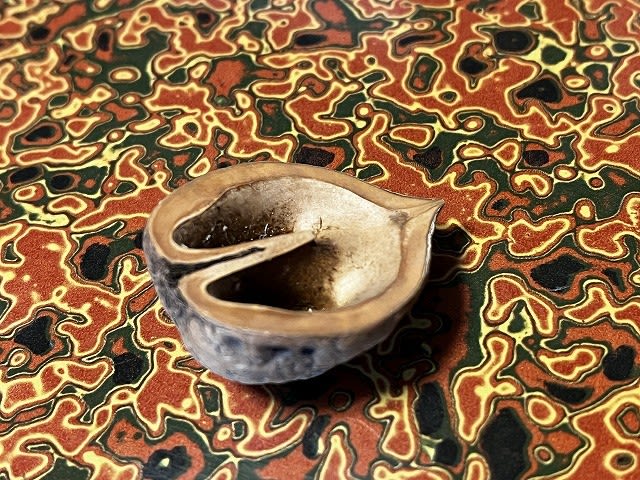

拝所に入るところに、売られている「鹿食の免(かじきのめん)」お守りを解説する看板があった↓

↑諏訪大社がなぜ全国に五千七百社もあるのか、Mさんの解説を伺って得心した。

★殺生を禁じる仏教がひろまると、猟師をはじめとする殺生を生業として生きている人々はうしろめたく思うようになった。殺生をして生きている自分は成仏できないのではないかしらん…。

諏訪神社では4月15日に鹿の頭を75頭も捧げる「御頭祭」が行われる。狩猟の伝統を神が肯定している。

仏教の手前、殺生にわだかまりを感じていた神官の夢枕に諏訪の神が立ち、告げた。

諏訪の勘文(すわのかんもん)

「前世の因果で宿業の尽きた生きものは、放っておいても長くは生きられない定めにある。したがって人間の身に入って死んでこそ、人と同化して成仏することができる」

このお札を手にしてほっとする人々は今でも多いのではないかしらん。全国に諏訪信仰がひろがる理由が分かった気がした。

拝所から見える山の方に「硯石」がある↓

「あそこに神が降りてこられるのです」

**

境内にある「神馬舎」

かつてやってきた貴人の馬を止めておいた建物だったのかもしれないが、今は中に逸話のある木馬が鎮座する。

↑明治27年、近くの大木が倒れて社を直撃した。中の木馬はしかし社から飛び出し、無傷で立っていた。「これは諏訪の神が馬に乗って日清戦争に加勢しにいったのだ」と、人々は噂した。

↑これが倒れた樹齢800年の欅の残り↑

***

↑日本一の「牛の一枚皮の大太鼓」は、平成22年(2010)にデビューした。

それ以前には、となりにある文政10年(1827)に貼り代えられた太鼓が日本一だった。

この太鼓は新年の午前零時に一度だけ叩かれる。

****

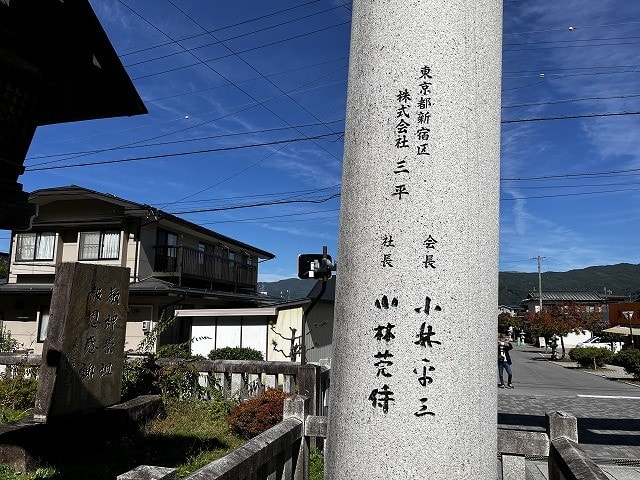

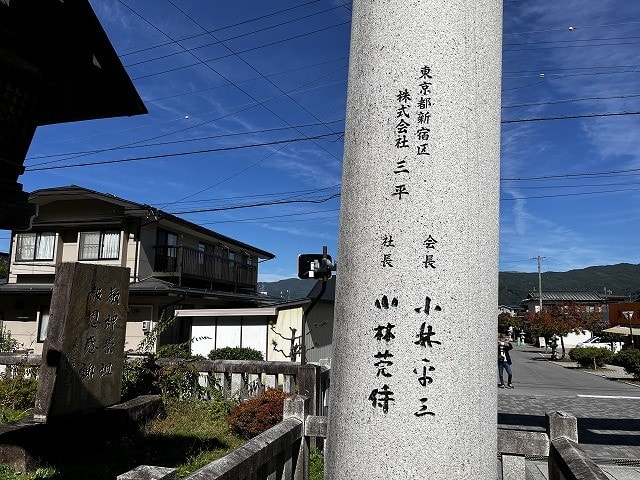

↑かつて諏訪の人々は貧しく、東京の海苔業者に出稼ぎしていた↑その縁は長く続いている。

*****

現在の実質的な主要参道にある北の大鳥居は2003年に奉納されたものである。

下見の時にご案内いただいたドライバーさんによると、新宿でラーメン屋からはじめて財を成した人だとか。

検索してみるとスーパーからホテル、不動産まであつかう総合企業になっていた。

諏訪大社は四つ。

しかるべき解説があればまだまだ興味深い事々に出会えるだろう。

Mさんのご都合のよいときに、ぜひお願いしたいと思っております<(_ _)>

★諏訪への《手造の旅》を催行するきっかけは2011年11月14日に、岡谷在住の方に案内していただいたこと。※その日のブログにリンクします

理由は解説されなければわからない。

↑解説に来てくださったのは「木遣りコンクール日本一」のMさん↑

地図で御柱が切り出されるルートを説明してくださる。下の線が上社の御柱を運ぶルート。コロナ禍のため、山から切り出した樅ノ木を急な斜面を落とす「木落とし」も「川越し」も行われなかった。御柱千二百年の歴史上はじめてトラックで「山出し」をした。なるほど、だから擦れた傷がないのか。「里引き」だけは行われた。

↑御柱が社殿を囲む四隅に四本あることはよく知られているが、それぞれ長さが違うとはじめて知った。

↑冒頭の写真は「一の柱」で五丈五尺=高さはおよそ17メートル+地面下2メートル。↑すぐ上の写真に写っているのが「二の柱」で、一の柱より五尺(およそ1.5メートル)短くしている。「三の柱」「四の柱」と、さらに五尺ずつ短くしてある。

そもそも、なぜ御柱をたてるようになったのか?

↓諏訪大社が相撲取の神様である理由とつながる↓

二十以上の仮説があるそうだが、日本書紀の「国譲り神話」説がおもしろい。

★大国主命(おおくにぬし)=大黒様は、天照大御神(あまてらす)から派遣された建御雷神(たけみかずち)と天鳥船神(あめのとりふね)から国の支配権を渡すように迫られた。大国主命とその長男の事代主神(ことしろぬし)は同意したが、次男の建御名方神(たけみなかた)は力比べで決めようと言った。※戦いの様子は省略

力比べに敗れた健御名方神は逃げて諏訪の地まで逃れ、四本の柱を立ててそこから出ないとして許してもらった。

諏訪の人にはおもしろくない話かもしれない。

参集殿に大相撲優勝力士の扁額が納められている。

扁額は毎回増えていくので古いモノから下ろされるのだ。

千代の富士の扁額は↑1989年7月生まれたばかりの三女が突然死した直後の場所で優勝した時のもので、本人には特別な思い入れがある優勝だった↑優勝後に「供養になったと思います」と話したそうだ。

↑明治維新まで上社本宮には鎌倉時代の五重塔がそびえていた↑そのレプリカもここにある↑

廃仏毀釈で土台から完全に破壊されてしまった。あぁもったいない。

↑この図は廃仏毀釈で壊された建物を赤色で示している↑神仏を強制分離する思想は、戦争と同じぐらいの破壊をもたらした↑

現在寺として復興されたのは↓

↑二の鳥居を出てすぐ右にみえる法華寺。

織田信長が諏訪大社を焼き払った時に滞在した場所で、明智光秀の頭を掴んで折檻した事件はここで起きたと伝わっている。

忠臣蔵の吉良上野介の孫で養子となっていた吉良義周(よしちか)の墓もある↑討ち入りの現場で応戦したが切られてこん倒し、父の首をとられてしまった。武士としてふがいないと流罪とされて諏訪に預けられた。三年後に二十一歳で亡くなった。

この法華寺には美しい庭園もあるそうだ。いつか訪れる機会をもちたいとおもう。

↑かつて法華寺の塔頭が並んでいた通り↑

この先二キロほどのところに上社前宮(「まえみや」、または「さきみや」)があるので、この道が正式な参拝ルートだと聞いていたが、実際には神宮寺が隆盛していた江戸時代に主要参拝路とされたのではないかしらん。この道から二の鳥居をくぐって境内に入ると拝殿の裏手となり、布橋(渡り廊下)を通って折り返して拝殿に入ることになる。それ以前・もっと古い時代の上社本宮の正式参拝路は「波切鳥居」と呼ばれる一の鳥居で諏訪湖に面した方向だったのだろう。これなら湖側から境内に入り、自然に拝殿の方向に向かうことができる。

二の鳥居から境内に入ってすぐの「渡り廊下」が↑

「布橋」と呼ばれている↑拝殿へ向かう左手に三十九の神様を祀る社が並んでいる。

「布橋」に面して「御宝殿(ごほうでん)」がふたつあることが、「布橋」という名前の理由だと思えてきた↓「一般の神社の本殿にあたる」建物が「御宝殿」だそうな↓

↑御柱祭が行われる申と寅の年にこの社も新しくされ、神様が移られる。その儀式の際に神様が廊下を通られるので、氏子たちが布をもちよって廊下に敷いていた。なるほど※こちらに詳しく考察しておられる方がありますのでリンクしておきます

↑二つの社↑手前の賽銭箱がある方が現在神様がおられる方↑この二つの社の間に、徳川家康が奉納した「四脚門(しきゃくもん)」がある。

拝所に入るところに、売られている「鹿食の免(かじきのめん)」お守りを解説する看板があった↓

↑諏訪大社がなぜ全国に五千七百社もあるのか、Mさんの解説を伺って得心した。

★殺生を禁じる仏教がひろまると、猟師をはじめとする殺生を生業として生きている人々はうしろめたく思うようになった。殺生をして生きている自分は成仏できないのではないかしらん…。

諏訪神社では4月15日に鹿の頭を75頭も捧げる「御頭祭」が行われる。狩猟の伝統を神が肯定している。

仏教の手前、殺生にわだかまりを感じていた神官の夢枕に諏訪の神が立ち、告げた。

諏訪の勘文(すわのかんもん)

「前世の因果で宿業の尽きた生きものは、放っておいても長くは生きられない定めにある。したがって人間の身に入って死んでこそ、人と同化して成仏することができる」

このお札を手にしてほっとする人々は今でも多いのではないかしらん。全国に諏訪信仰がひろがる理由が分かった気がした。

拝所から見える山の方に「硯石」がある↓

「あそこに神が降りてこられるのです」

**

境内にある「神馬舎」

かつてやってきた貴人の馬を止めておいた建物だったのかもしれないが、今は中に逸話のある木馬が鎮座する。

↑明治27年、近くの大木が倒れて社を直撃した。中の木馬はしかし社から飛び出し、無傷で立っていた。「これは諏訪の神が馬に乗って日清戦争に加勢しにいったのだ」と、人々は噂した。

↑これが倒れた樹齢800年の欅の残り↑

***

↑日本一の「牛の一枚皮の大太鼓」は、平成22年(2010)にデビューした。

それ以前には、となりにある文政10年(1827)に貼り代えられた太鼓が日本一だった。

この太鼓は新年の午前零時に一度だけ叩かれる。

****

↑かつて諏訪の人々は貧しく、東京の海苔業者に出稼ぎしていた↑その縁は長く続いている。

*****

現在の実質的な主要参道にある北の大鳥居は2003年に奉納されたものである。

下見の時にご案内いただいたドライバーさんによると、新宿でラーメン屋からはじめて財を成した人だとか。

検索してみるとスーパーからホテル、不動産まであつかう総合企業になっていた。

諏訪大社は四つ。

しかるべき解説があればまだまだ興味深い事々に出会えるだろう。

Mさんのご都合のよいときに、ぜひお願いしたいと思っております<(_ _)>

★諏訪への《手造の旅》を催行するきっかけは2011年11月14日に、岡谷在住の方に案内していただいたこと。※その日のブログにリンクします