2020年7月24日、モスクになったアヤソフィア。

「キリスト教の図像は礼拝中だけ布で隠し、観光時には見てもらえる」

と言っていたが、実際にはこんな状態になっている。トルコの友人が教えてくれた。

ここには東ローマ皇帝レオン六世がキリストに跪く9世紀のモザイク画がある↓

一日五回の礼拝の時以外に、この覆いをほんとうに外す?

また、内部で最重要の内陣上のドームに画かれている聖母子はこんな布で隠されている↓

↓この下にある聖母子のモザイク画↓

礼拝の度にこの布を、ほんとうに動かす?

モスクは床に座って礼拝するので、石の模様を考えて敷かれた大理石の床も

絨毯で隠されてしまった

かつて皇帝が礼拝の時に立つ位置を表す丸い色大理石の部分

ここだけは幸い絨毯に覆われずにすんだ↓

**

エルドゥアン大統領はアヤソフィアを祈る人のためには二十四時間解放すると発言。

観光場所として・宗教を問わずイスタンブールの歴史を内外に誇るべき場所としての役割は終わらせるのだという意味にきこえる↓新たに設置された看板「ジャーミー」とはモスクを意味するトルコ語↓

法治国家であり宗教国家ではないトルコを実現させた国父アタチュルクの意志は、こうしてなしくずしにされていくのだろうか。

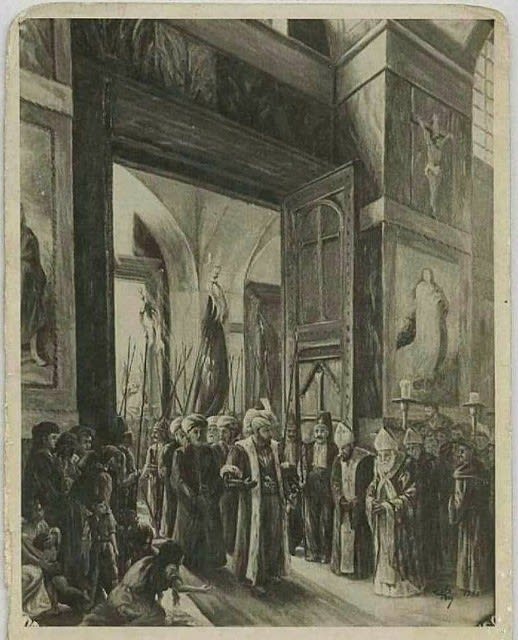

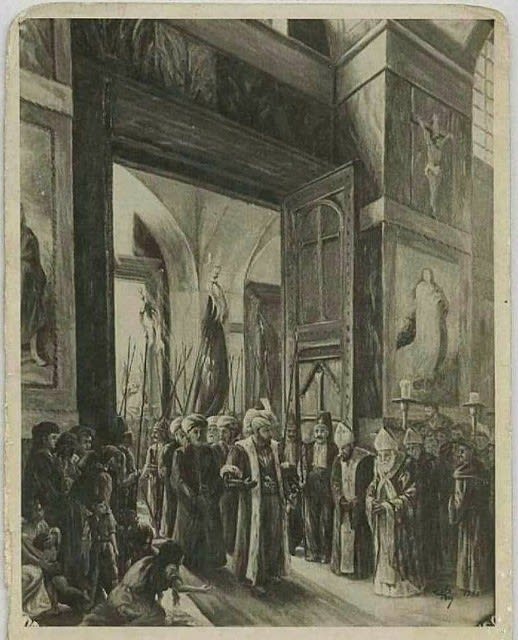

●1453年にコンスタンチノープルを征服したオスマントルコのメフメット二世がアヤソフィアをモスクにするために入ってきた時の図を想像でえがいたもの↓

「キリスト教の図像は礼拝中だけ布で隠し、観光時には見てもらえる」

と言っていたが、実際にはこんな状態になっている。トルコの友人が教えてくれた。

ここには東ローマ皇帝レオン六世がキリストに跪く9世紀のモザイク画がある↓

一日五回の礼拝の時以外に、この覆いをほんとうに外す?

また、内部で最重要の内陣上のドームに画かれている聖母子はこんな布で隠されている↓

↓この下にある聖母子のモザイク画↓

礼拝の度にこの布を、ほんとうに動かす?

モスクは床に座って礼拝するので、石の模様を考えて敷かれた大理石の床も

絨毯で隠されてしまった

かつて皇帝が礼拝の時に立つ位置を表す丸い色大理石の部分

ここだけは幸い絨毯に覆われずにすんだ↓

**

エルドゥアン大統領はアヤソフィアを祈る人のためには二十四時間解放すると発言。

観光場所として・宗教を問わずイスタンブールの歴史を内外に誇るべき場所としての役割は終わらせるのだという意味にきこえる↓新たに設置された看板「ジャーミー」とはモスクを意味するトルコ語↓

法治国家であり宗教国家ではないトルコを実現させた国父アタチュルクの意志は、こうしてなしくずしにされていくのだろうか。

●1453年にコンスタンチノープルを征服したオスマントルコのメフメット二世がアヤソフィアをモスクにするために入ってきた時の図を想像でえがいたもの↓

前回、五年前?だったかに来た時には、その日昼食も食べていたので、全部食べられずとても残念だったのです。アンカラワインとともに

前回、五年前?だったかに来た時には、その日昼食も食べていたので、全部食べられずとても残念だったのです。アンカラワインとともに