10月初旬にハルシュタット湖のクルーズ船に乗った。

ザルツカンマーグートの「奥座敷」に位置し、湖面標高五百メートルほど。

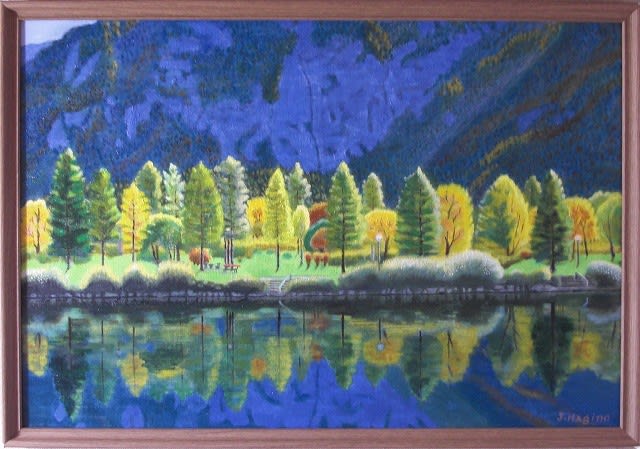

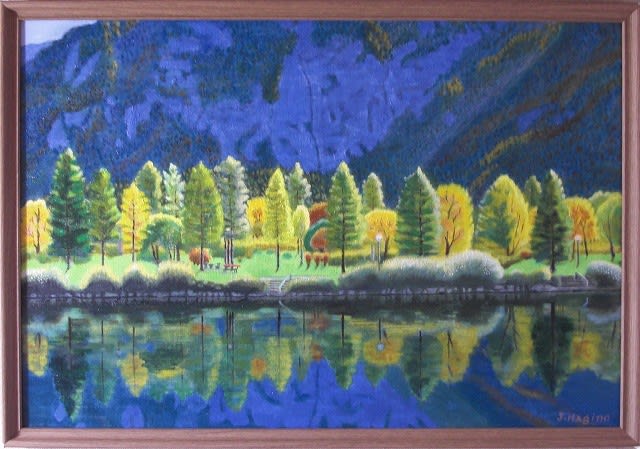

湖畔の木々が湖面に映る

帰国後にこんな風に画いてくださった方があった

絵画は時に、写真よりも心象をよみがえらせてくれる。

↑湖畔と山の間に細長くつくられたハルシュタット村↓

「Hall」はケルト語で「塩」を意味すると言われている。ここは新石器時代から岩塩を採掘していた。

↑湖上から見えた急なケーブルカーが導いてくれている先に塩鉱の入口がある↑

人気の観光コースも用意されている。

↑村の入口ロータリーにあった石像は古代ケルト人の時代から岩塩を運び出していた労働者の姿↑

岩塩が入った重いカゴを背負っている。

細長い村を奥へ歩いている↑壁に灯りを手にする鉱夫とケルト模様の渦巻が画かれている↑

お土産にもこの渦巻がよく使われていた↑

↑いちばん大きな「ハウプト・プラッツ=中央広場」

老舗の宿レストランで昼食を

新鮮なマスが名物

上の道をあがっていくと教区教会に至る。

↑教会前のテラスは村と湖を見晴らせる

教会内部へ

二つの主祭壇があるのが珍しい。

↑右は鉱夫のための祭壇↑聖母マリアの左に塔を手にした聖バルバラ(鉱夫の守護聖人)が立っている↑

ミサの時も住民と鉱夫をしっかり区別していた。

村の住民のための墓は教会敷地にあるが、土地が足りないので十年経ったら掘りだして場所を開けるのが習慣だった。

掘りだされた骨はきれいに洗浄されて礼拝堂に納めてきた↓それがここ

1200もの頭蓋骨が並び、その多くの額には生前の名前や仕事が記されている。

希望すれば現在の住人でもここに納めてもらうことは可能で、最後にこのスタイルで埋葬された人は1983年に没し1995年に掘りだされてここに入ったと解説されていた。

ザルツカンマーグートの「奥座敷」に位置し、湖面標高五百メートルほど。

湖畔の木々が湖面に映る

帰国後にこんな風に画いてくださった方があった

絵画は時に、写真よりも心象をよみがえらせてくれる。

↑湖畔と山の間に細長くつくられたハルシュタット村↓

「Hall」はケルト語で「塩」を意味すると言われている。ここは新石器時代から岩塩を採掘していた。

↑湖上から見えた急なケーブルカーが導いてくれている先に塩鉱の入口がある↑

人気の観光コースも用意されている。

↑村の入口ロータリーにあった石像は古代ケルト人の時代から岩塩を運び出していた労働者の姿↑

岩塩が入った重いカゴを背負っている。

細長い村を奥へ歩いている↑壁に灯りを手にする鉱夫とケルト模様の渦巻が画かれている↑

お土産にもこの渦巻がよく使われていた↑

↑いちばん大きな「ハウプト・プラッツ=中央広場」

老舗の宿レストランで昼食を

新鮮なマスが名物

上の道をあがっていくと教区教会に至る。

↑教会前のテラスは村と湖を見晴らせる

教会内部へ

二つの主祭壇があるのが珍しい。

↑右は鉱夫のための祭壇↑聖母マリアの左に塔を手にした聖バルバラ(鉱夫の守護聖人)が立っている↑

ミサの時も住民と鉱夫をしっかり区別していた。

村の住民のための墓は教会敷地にあるが、土地が足りないので十年経ったら掘りだして場所を開けるのが習慣だった。

掘りだされた骨はきれいに洗浄されて礼拝堂に納めてきた↓それがここ

1200もの頭蓋骨が並び、その多くの額には生前の名前や仕事が記されている。

希望すれば現在の住人でもここに納めてもらうことは可能で、最後にこのスタイルで埋葬された人は1983年に没し1995年に掘りだされてここに入ったと解説されていた。