タオルミナ三連泊の三日目。

映画「ゴッドファーザー」三作すべてに登場している屋敷がある。タオルミナから三十分ほどのところにあるカステッロ・ディ・スキーアヴィ。タオルミナのガイドさんが予約してくれて訪れる事ができた。こんな田舎道をいくと なんてことはない塀に囲まれた邸宅があり

なんてことはない塀に囲まれた邸宅があり 電話をすると男爵自らが門を開けて、車を中に入れる。古めかしい、まるで映画のセットのような屋敷が見えた。

電話をすると男爵自らが門を開けて、車を中に入れる。古めかしい、まるで映画のセットのような屋敷が見えた。 邸宅に向かって左手の礼拝堂は、本館よりも古い時代からあるという。中には十字軍にその歴史を発する聖ヨハネ騎士団=マルタ騎士団の紋章が掲げられていた

邸宅に向かって左手の礼拝堂は、本館よりも古い時代からあるという。中には十字軍にその歴史を発する聖ヨハネ騎士団=マルタ騎士団の紋章が掲げられていた 貴族でなければ、騎士団のメンバーにはなれないのである。建物の見張り塔に、マルタで見たのと同じ装飾があった

貴族でなければ、騎士団のメンバーにはなれないのである。建物の見張り塔に、マルタで見たのと同じ装飾があった 「目」と「耳」が刻まれている。オスマントルコとの最前線を戦ってきた彼らの心構えをあらわしている。

「目」と「耳」が刻まれている。オスマントルコとの最前線を戦ってきた彼らの心構えをあらわしている。 本館地下は、上に居住棟が建てられる前からあった貯蔵庫、そこもまた一族の歴史を物語る紋章や絵画、肖像画が掲げられていた

本館地下は、上に居住棟が建てられる前からあった貯蔵庫、そこもまた一族の歴史を物語る紋章や絵画、肖像画が掲げられていた 現在の御当主の風貌も、どことなく似ておられます

現在の御当主の風貌も、どことなく似ておられます 居住棟は

居住棟は 映画「ゴッドファーザー」撮影時の写真や、日本の雑誌も置かれていた。なかで目を惹いたのはテーマ曲を作曲したニーノ・ロータの楽譜メモ入りサイン→※こちらに載せました

映画「ゴッドファーザー」撮影時の写真や、日本の雑誌も置かれていた。なかで目を惹いたのはテーマ曲を作曲したニーノ・ロータの楽譜メモ入りサイン→※こちらに載せました

**

エトナ山は標高3390m。富士山と同じぐらいの高さで、ヨーロッパ最大の活火山だが、富士山よりも簡単に山頂近くまで行く事が出来る。標高1900mのサピエンツァ避難エリアまで車であがり 、シルベストロ火口群を歩く

、シルベストロ火口群を歩く 過去に噴火したクレーターのエッジに人が蟻のように見える

過去に噴火したクレーターのエッジに人が蟻のように見える カターニャに流れ込んで海まで達した溶岩が黒く固まっているのが見張らせる

カターニャに流れ込んで海まで達した溶岩が黒く固まっているのが見張らせる それにしてもすごい強風! ここから標高2500mまで上っていけるロープウェイも今日は止まっている。溶岩の中に埋まった以前の白いロープウェイの柱が見えるだろう※現在使用されているのが緑色のもの↴

それにしてもすごい強風! ここから標高2500mまで上っていけるロープウェイも今日は止まっている。溶岩の中に埋まった以前の白いロープウェイの柱が見えるだろう※現在使用されているのが緑色のもの↴

気温は15℃ほど。風が吹いているのでずいぶん寒く感じる。ふもとのザッフェラーナ・エトネアまで降り 休憩しよう。小さな町の広場から見上げるエトナ山頂には不思議な雲がたなびいていた

休憩しよう。小さな町の広場から見上げるエトナ山頂には不思議な雲がたなびいていた 海に向かうテラスのような広場は暖かい

海に向かうテラスのような広場は暖かい

***

タオルミナに戻り、タオルミナを見下ろすカステル・モーラの町を訪れることにした ここも標高は高いがエトナ山のような風は吹いていなかった。タオルミナとはちがう路地を歩く

ここも標高は高いがエトナ山のような風は吹いていなかった。タオルミナとはちがう路地を歩く 一番上の元城塞があった場所

一番上の元城塞があった場所 眼下にタオルミナとその上の要塞が見下ろせる

眼下にタオルミナとその上の要塞が見下ろせる

再び車に乗り、見えていた要塞の近くに止める。ここに「岩の聖母」と呼ばれる古い礼拝堂がある。入口はこんな風だが 内部にはもともと岩に描かれていたという聖母の絵が祭壇になっているのがわかる。伝説では、嵐から非難した羊飼いの子供たちが稲妻に照らされたこの絵を発見したのが礼拝堂のはじまりだそうだ↴

内部にはもともと岩に描かれていたという聖母の絵が祭壇になっているのがわかる。伝説では、嵐から非難した羊飼いの子供たちが稲妻に照らされたこの絵を発見したのが礼拝堂のはじまりだそうだ↴

ここからならタオルミナの町までも下り階段ひとつで降りていける。少々急ではありますが

19時過ぎ、そろそろ日暮れて 2011年と2014年にも訪れた家族経営のレストランへ。高級ホテルのようなきれいな盛り付けではないけれど、素材をおいしく楽しませてくれた。前菜のチコリなどの野菜を茹でたものと揚げパン

2011年と2014年にも訪れた家族経営のレストランへ。高級ホテルのようなきれいな盛り付けではないけれど、素材をおいしく楽しませてくれた。前菜のチコリなどの野菜を茹でたものと揚げパン 焼きタコ

焼きタコ レモンの葉で香りをつけて焼いたミートボール

レモンの葉で香りをつけて焼いたミートボール オレンジと玉ねぎのサラダ

オレンジと玉ねぎのサラダ 他にもいろいろ堪能(^^)/今回のシチリア東部の旅、最後の夕食、楽しく締めくくることができた。

他にもいろいろ堪能(^^)/今回のシチリア東部の旅、最後の夕食、楽しく締めくくることができた。

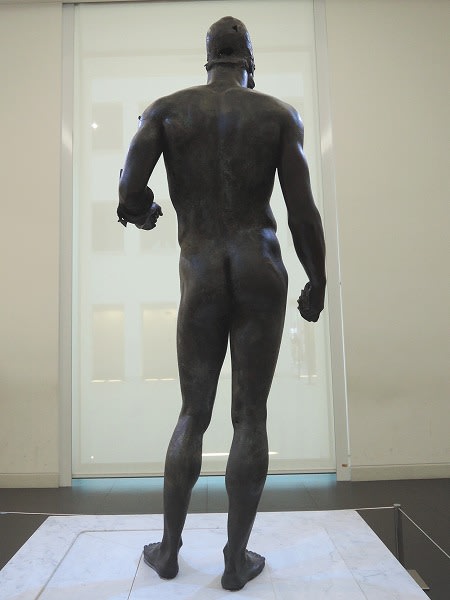

内部に残っていた粘土から紀元前460年ごろにアルゴスで造られたと考えられる。右手には長い槍を地面に垂直に立てて持っていたと考えられる。たしかにそのような手つきである

内部に残っていた粘土から紀元前460年ごろにアルゴスで造られたと考えられる。右手には長い槍を地面に垂直に立てて持っていたと考えられる。たしかにそのような手つきである