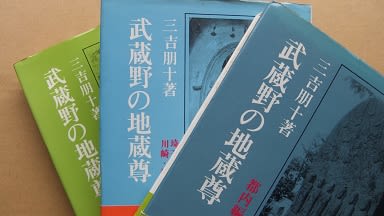

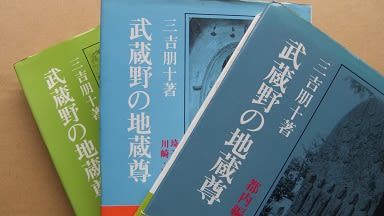

「三吉朋十『武蔵野の地蔵尊』たちは今」から「あの地蔵尊は今」へ。

タイトルを変えたが、内容は変わらない。

名著『武蔵野の地蔵尊・都内編 昭和47年』の地蔵を訪ねて、その現状を報告しようという内容。

このシリーズの1回目(NO90・http://blog.goo.ne.jp/admin/editentry?eid=d62f6d4b2172ad9afd6adc3d0c6a6a8f&p=1&disp=30)で、その趣旨を私は次のように書いている。

「石仏だから自然消滅はしないだろうが、40年の年月のなかで、環境が変わり、場所が移動したり、一部が破損したりしているものもあるだろう、そんな近況を付け加えるのも、有意義なことのように思える。思いもしない由来と名前の、いろんな地蔵に会えるのも楽しみだ。」

文京、新宿、板橋、北、荒川区と回って、今回は豊島区。

◇一如地蔵/雑司ヶ谷墓地内法務省墓地(豊島区南池袋4)

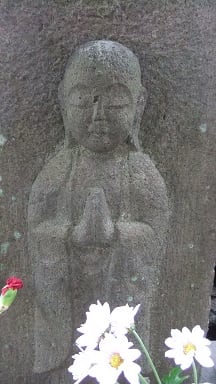

雑司ヶ谷霊園事務所の後方に法務省専用の墓地があり、一如地蔵はそこにおわすが、フエンスがあって後姿しか拝めない。

一如地蔵は、市ヶ谷刑務所で死刑に処せられた290名の菩提を弔うため、市ヶ谷刑務所の廃止後、ここに建立された地蔵です。

その事由を書いた石柱が地蔵の傍らにあるが、これも見えるのは背面だけで、肝心の事由は読めない。

従って、『武蔵野の地蔵尊・都内編』から書き写しておく。

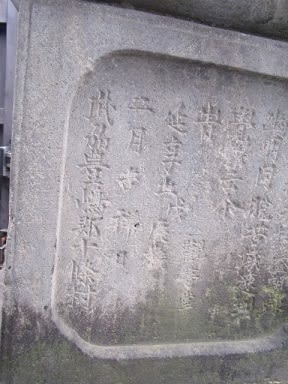

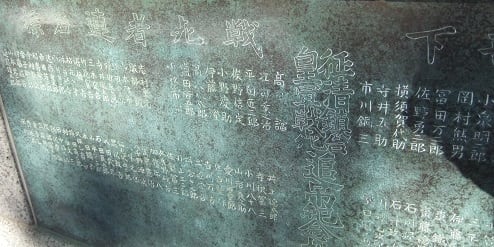

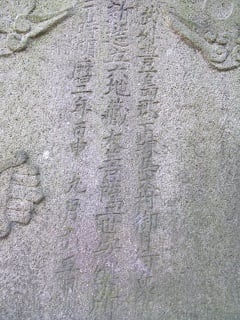

「一如地蔵尊建立記

自明寺38年5月至昭和12年5月、32年間於東京市牛込市谷富久町60番地所在市ヶ谷刑務所受刑死者290名之多哀矣哉乃胥謀奉地蔵尊一躯立詣干此地名一如地蔵尊法界総是四恩六道誰非仏子伏願乗彼悲願運此☐魂」

市ヶ谷刑務所の跡地は、自衛隊市ヶ谷駐屯地となっています。

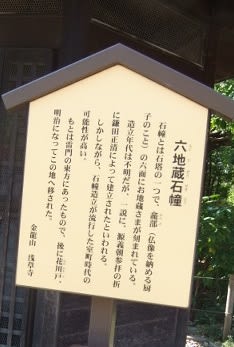

◇地蔵六面搭/雑司ヶ谷墓地(豊島区南池袋4)

雑司ヶ谷墓地管理事務所の入口近くに巨大な石碑が立っている。

「深川共葬墓地合葬之墓」と刻されている。

旧深川区の共同墓地が移転することになり、遺骨をひとまとめにして火葬し、ここ雑司ヶ谷に改葬した。

石碑の隣の半球状の塚が、その合葬塚。

大正11年1月に築かれた旨の刻字がある。

三吉老が注目するのは、その合葬塚の横におわす地蔵六面幢。

「天蓋は四角形、蓮台なく短躯の立姿六尊を浮彫りする。そのうち一体は鼓と撥をもち、一体は鐃をもつ異形の塔である。造立年代不明」。

地蔵六面体の横に小さな地蔵墓標が3基、これも深川から移転してきたものだろうか。

うち一体には「寛保元年四月九日」とある。

江戸時代の墓地を旧深川区が引き継いでいたようだ。

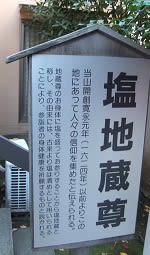

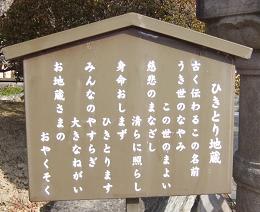

◇お茶あがれ地蔵/路傍(豊島区上池袋3-18)

東武東上線北池袋駅の東方100mの路傍に名ばかりの辻堂が立っている、との記事にしたがって東へ歩くが、100mを過ぎてもそれらしき堂は見当たらない。

なにしろ半世紀前の記事、変転極まりない東京にあって、石仏が、とりわけ路傍の石仏が記事通りに変わらず存在すること自体が稀有なこと、なくなっていても不思議ではない。。

200mほど歩いて向こうに交番が見えてきた。

交番で訊いて分からなかったら諦めようと思っていたら、なんと交番の手前にお堂はあった。

三吉老は「名ばかりの(みすぼらしい)辻堂」と書いているが、小さいがコンクリート造りのがっしりしたお堂になっている。

コンクリートで改築したようだ。

掃除もされて、造花ではあるが、花も供えられている。

堂内には、90㎝ばかりの地蔵立像と笠付石柱が在す。

どうやら石仏が「お茶あがれ地蔵」らしいが、豊島区の有形文化財に指定されているのは、笠付石柱の文字庚申塔。

宝永元年(1704)建立で、正面に「奉供養庚申石塔息災祈所」と刻されている。

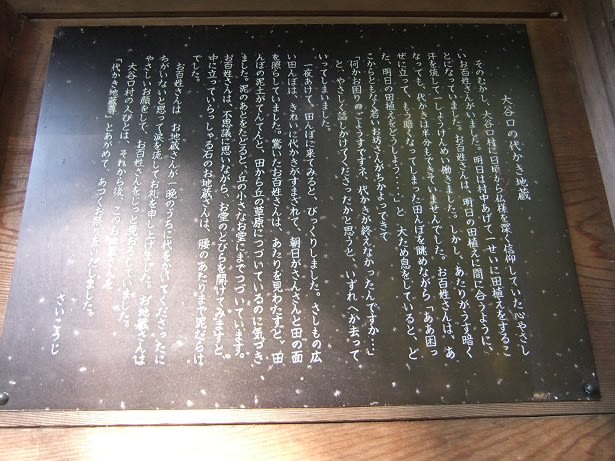

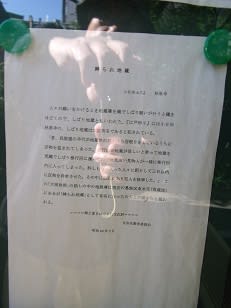

「お茶あがれ地蔵」の由来については、豊島区教育委員会の説明板では「江戸時代に結婚を阻まれ病死した女性の供養のために建立」と簡単な説明だが、三吉さんの『武蔵野の地蔵尊(都内編)』では、もう一つの説話を紹介している。

「元禄年間、借金に苦しんだ板橋の宿場女郎が夜逃げをした。池袋村まで来たが、それ以上歩けなくなり、農家の戸を叩いた。女郎はお茶を、お茶を、と二言、三言云ったが、農家ではどうすることもできず、ついに女は死んでしまった。その後、毎晩、女の死んだ時刻になると、お茶を、お茶をという声が聞こえるようになり、恐れおののいた村人たちは地蔵を造って女の冥福を祈った」。

三吉老の記事では「堂内に2基の丸彫り地蔵が安置してある。うち1基には庚申と彫ってあり、残る1基は女郎供養のお茶あがれ地蔵である。」と書いてある。

はて、さて、これは困ったことになった。

何がこまったか、というと三吉老が「堂内には2基の丸彫り地蔵がある」と書いているのに、堂内には、丸彫り地蔵は1躯のみ、残りは庚申塔ではあるが、地蔵庚申塔ではなく、文字庚申塔があるだけ。

三吉さんが現場を見ないで書いたとは信じがたい。

と、なると庚申と彫った丸彫り地蔵は何らかの理由で撤去され、代わりに文字庚申塔が持ち込まれたことになる。

しかし、そうした由緒あやしき石造物を豊島区が有形文化財に指定するだろうか。

疑問だらけの、お茶あがれ地蔵堂なのでした。

◇高尾地蔵/西方寺(豊島区西巣鴨4-8)

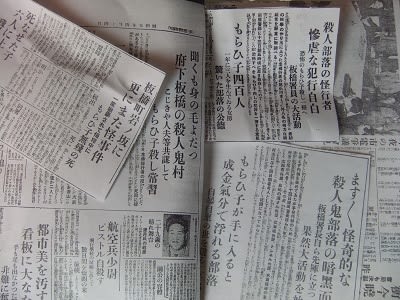

高尾とは、吉原の遊女・二代目万治高尾太夫のこと。

高尾地蔵については、当ブログNO17「シリーズ東京の寺町①―豊島区西巣鴨その1-」http://blog.goo.ne.jp/fuw6606/e/4044a88502b87ae8fcafad5fb01c77c2

をご覧いただきたい。

その際、書き落としたことがあるので、それを付け加えておきます。

高尾地蔵の前に、顔と前足の一部を欠いた動物がいます。

猫です。

頭の横に上げた左前足があれば、招き猫とすぐ分かるのですが、肝心の前足がないので、甚だ分かりにくい。

この猫、もともとは西方寺正門の壁の上にありました。

「石門は南面し、一柱に招き猫の像を安置する」(『武蔵野の地蔵尊・都内編』より)

HP「ねこれくと」より無断借用

ネット検索でみると2002年には壁の上にあったものが、2005年には高尾地蔵の前に移されているようです。

移さざるを得ない事情は何だったか、気になります。

この招き猫は、寺が日本堤からここ西巣鴨へ移転してきた時、一緒に移ってきたものでした。

浄閑寺と並んで、投げ込み寺と呼ばれた西方寺ですから、当然、この猫にも遊女がらみの伝説があります。

「三浦屋の抱え娼妓のうちに猫を可愛がっていた一人がいた。或る日、不浄に入ろうとしたところ、日ごろ可愛がっていた猫が着物の裾をくわえてなかなか内に入れさせない。扉をあけてむりに中にはいってみたら、一匹の蛇がいて遊女にとびかかろうとする。猫は躍って蛇を食い殺した。」(『武蔵野の地蔵尊・都内編』より)

◇燈籠地蔵/善養寺(豊島区西巣鴨4-8)

本堂の左、墓地への道に道標があり「元下谷坂本町善養寺道」と読める。

明治41年、下谷から現在地へ移転してきた。

「寺は太平洋戦争の戦禍をまぬがれ、多数の寺宝を所蔵する。

地獄曼荼羅 木彫派風地蔵 六地蔵碑 燈籠地蔵二 地蔵掛け軸三副

このほか、墓地には緒方乾山墓、新門辰五郎先祖代々墓、八万四千体地蔵のうちの4基などがある。」(『武蔵野の地蔵尊・都内編』より)

2基の燈籠地蔵のうち1基は、新門辰五郎の実家町田家墓地の一隅にあることを確認できたが、もう1基(六態の地蔵尊が彫りつけてあり、火袋は八面にして灯明可能)がどうしても見つけられない。

庫裏の呼び鈴を押したら、住職が出てきた。

趣旨をあかし、場所を問うたら「あがれ」との無言の所作。

ついて行くと庫裏の中庭の一隅を指して「あれがそう」と云う。

外からはまるで見えないので、これではいくら探しても見当たらないわけだ。

三吉老によれば、三韓(新羅、百済、高句麗)渡来の燈籠だそうだから年代ものということになる。

その傍らに寛永寺の寄進燈籠も1基見える。

寄進燈籠マニアは、ここに1基あることを知っているのだろうか。

境内にある八万四千体地蔵のうち4基については、当ブログNO8「八万四千体地蔵」

http://blog.goo.ne.jp/fuw6606/e/feb66aaf533d9d82f5cd67bfede1bbe4

をご覧ください。

4年前、ブログなるものを始めたばかりの作品で、久しぶりに読み返してみて感慨深いものがあった。

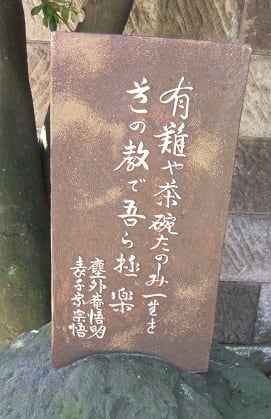

境内には「茶筅塚」なる珍しい石碑もある。

「緒方乾山の墓があるので茶道関係者が建てたもの」とは住職の弁。

傍らに「有難や茶碗たのしみ一生を道の教えで我ら極楽」の碑もある。

もう一度、新門辰五郎に話を戻すと、善養寺墓地にある町田家の墓は、辰五郎の実家の墓で、彼自身の墓は善養寺の裏隣りの盛雲寺にある。

盛雲寺もまた善養寺と同じく、明治41年、上野下谷から移転してきた寺です。

当ブログNO17「シリーズ東京の寺町①―豊島区西巣鴨その1-」http://blog.goo.ne.jp/fuw6606/e/4044a88502b87ae8fcafad5fb01c77c2

でも書いたことだが、私自身は新門辰五郎について全く知識がない。

三吉老の筆になる新門辰五郎小伝は次の通り。

「けだし、辰五郎は江戸末期における侠客の一人であり、浅草消防の組頭でもあり、三千人の子分がいたという。齢七十歳のときに、戊辰の役に彰義隊にくみして官軍に抗し、また弘化の大火には佃島の油庫を守って焼失からまぬかれさせたという逸話がある」。

南千住の円通寺には、彰義隊の墓標群があるが、その中に新門辰五郎の名を刻む碑もある。

◇江戸六地蔵/真性寺(豊島区巣鴨3-2)

江戸六地蔵とは、宝永から享保にかけて江戸の出入口六か所に造られた銅製地蔵菩薩坐像のこと。

言い出しっぺは深川の坊主、地蔵坊正元。

地蔵祈願で病が治癒したことから篤く地蔵を信仰するようになった正元は、六地蔵建立を発願し、江戸市中から浄財を集め、実現させた。

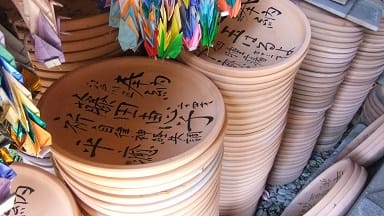

記録に残る寄進者数は、7万2000人。

真性寺の地蔵は、中山道に面していて、江戸六地蔵の第4番にあたる。

ちなみに、1番は品川寺(東海道)品川区南品川3

2番 東禅寺(奥州街道)台東区東浅草2

3番 太宗寺(甲州街道)新宿区新宿2

5番 霊厳寺(水戸街道)江東区白河1

6番 永代寺(千葉街道)江東区富岡1 は、廃仏毀釈で廃棄、残っていない。

参拝者の数は、圧倒的に巣鴨・真性寺に軍配があがるようだ。

とげぬき地蔵への参詣客で、ついでに江戸六地蔵をお参りしようという者が跡をたたない。

いつも線香の煙がたえないようだ。

突然話が変わって恐縮だが、私の田舎は佐渡。

佐渡ではいまも百万遍念仏が行われている地区がある。

大勢で大数珠を繰りまわしながら念仏を唱える光景は、佐渡の新春の風物詩です。

その百万遍念仏が、ここ真性寺では、今も毎年6月24日に行われている。

江戸六地蔵の脇に立つ「陰光地蔵尊」の文字碑は、この百万遍念仏に関わるもの。

長文の碑の刻文を要約すると「天保10年から大正10年までの80年間、父が50年、息子が30年、一度も休むことなく百万遍念仏の音頭取りを続けてこられたのは、ひとえにお地蔵さんのお蔭」と感謝の念が書いてある。

これもまた地蔵信仰の一つなのです。

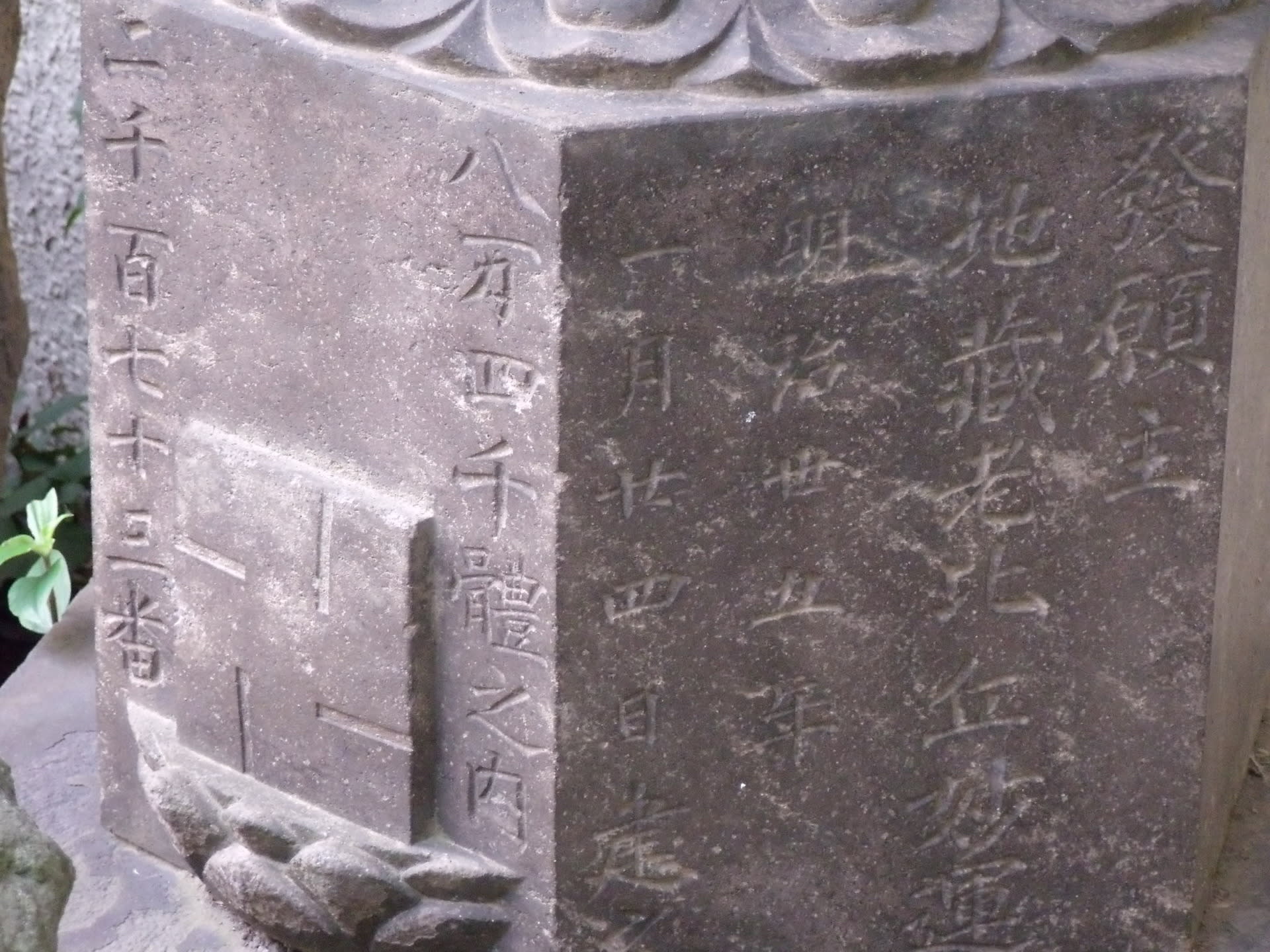

◇一石六地蔵/西福寺(豊島区駒込6-11)

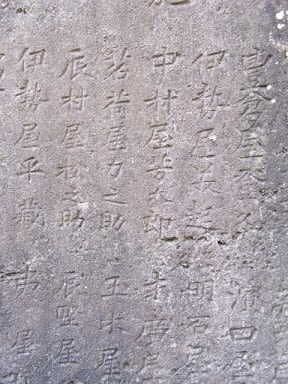

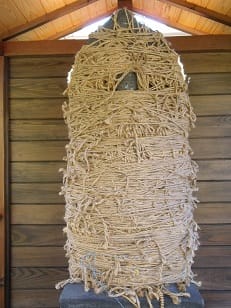

「通用門を入って右側に西面して高さ1.6m、舟形光背の面に、円頂、立姿六態の地蔵を一列に浮彫りした一碑が建つ。明暦元年の造立で施主は10人」。

確かに西面して一石六地蔵があるが、無縁塔の前列の横にあるので、まるで無縁仏のようだ。

この碑の面白さは、その像容や彫技にあるのではない。

高さと像容が極めて酷似したものが練馬区の寺にあるので、それが面白い。

造立も明暦元年と同じなので、同一石工の作品ではないかと云われている。

練馬区の寺は、金乗院 (練馬区錦2)。

境内の一石六地蔵の写真がこれ。

アップにすれば比べやすいかもしれないので・・・

西福寺

金乗院

こうして比べてみると雰囲気は似ているが、像容は、かなり違うようだ。

三吉老は、同一石工の作と断じているが。

◇十二地蔵碑/路傍(豊島区駒込5-4染井墓地入口近く)

実は、西福寺と金乗院の一石六地蔵に雰囲気の似た地蔵碑が染井墓地入口近くにある。

雰囲気は似ているが、ただしこちらは二段二列に二組の六地蔵が刻されている。

六地蔵を二倍にすれば、御利益や効能も倍加するというのだろうか。

珍しいので、これ1基だけかと思ったら、埼玉県幸手町の路傍に一面3体、四面12体の地蔵幢があると三吉老は云う。

近いうちに幸手市まで探しに行くつもり。

、

、

大円寺

大円寺

粟島堂(兵庫県加西市) 大聖寺(埼玉県小川町)

粟島堂(兵庫県加西市) 大聖寺(埼玉県小川町)