内藤新宿は、品川、千住、板橋の3宿よりほぼ100年遅れて開設された。

わたし彩の『江戸名所図会』ー内藤新宿より

甲州街道を利用する参勤交代の大名家は、高遠、飯田、諏訪のわずか3藩。

一般旅行客も少なかった。

幕府には、新しい宿駅を設ける必要性は皆無だった。

にもかかわらず内藤新宿はできた。

何故か。

賄賂のせいである。

新駅開設出願の冥加金として5600両の大金を賄賂したのは、高松喜兵衛ら浅草商人5名。

出願の建前は、甲州街道の初駅・高井戸宿は日本橋から遠すぎる、もっと近場に、というもの。

本音は、旅籠屋、茶屋の密集する歓楽街を現出させて、一儲けしようという魂胆である。

出願が許可された元禄という時代は、江戸の高度経済成長に翳りがみえはじめた時代であった。

金銀の産出量が頭うちになり、貨幣の含有量は減らされた。

貨幣価値の低下は、インフレを招き、賄賂が横行した。

幕府財政の収入増加と支出削減に苦慮していた、時の勘定奉行荻原重秀に5600両は魅力的であった。

幕府の懐を痛めることなく、新駅ができることも彼の心をくすぐった。

時代の流れも新駅開設を後押しした。

巨大都市化する江戸への物資輸送量はうなぎ上りで、郊外農村から流入する人馬は増大するばかりだった。

こうして内藤新宿は、元禄11年、開設されることになる。

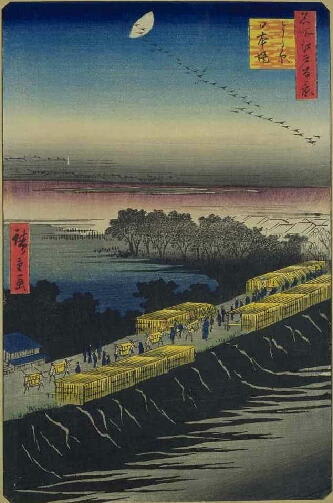

一枚の浮世絵と一首の川柳が当時の内藤新宿の特徴を描き出している。

『名所江戸百景ー四ツ谷内藤新宿』(広重)

「四ツ谷、内藤新宿馬の糞」ということばがあった。

広重の絵はそれをものの見事に表現している。

構図の右半分を占める馬のケツ。

足元には馬糞が点々とある。

湯気が立っていそうだ。

「江戸稼ぎ」の馬である。

「江戸稼ぎ」とは、江戸近郊の農民が自分の畑で採れた野菜を馬に積んで江戸に商売に行くことを指す。

日に4000疋の馬が内藤新宿を通った、と推測されている。

絵の左側に並ぶのは、茶屋。

内藤新宿は、茶屋歓楽街であった。

旅籠なら公認の飯盛り女を二人置けたが、御用宿を命じられ、役銭を納めなければならなかった。

茶屋は客を泊めることはできなかったが、私娼がいたから繁盛した。

そもそも、泊る旅行客など内藤新宿にはいなかった。

歓楽街として内藤新宿は人々を集めたのである。

『江戸名所道外尽四十九ー内藤新宿』(広重)

「お帰りは御祖師様だと女房いい」。

御祖師様(おそっさま)とは日蓮上人のこと。

今の杉並区堀之内にある日蓮宗「妙法寺」参りが流行っていた。

参詣の帰り、男たちは内藤新宿で遊んだ。

「お帰りはおそし(遅し)」だったのである。

現在の伊勢丹から大木戸までの1キロの間に一般商家に交じって妓楼が点在した。

内藤新宿模型(新宿歴史博物館)

文化文政の頃、その繁盛ぶりは天を突く勢いだった。

が、どこかあか抜けない遊里だった。

「四ツ谷新宿馬糞の中であやめ咲くとはしおらしや」。(あやめとは遊女のこと)

内藤新宿の投げ込み寺は「成覚寺(じょうかくじ)」である。

靖国通りに面していて、寺は「新宿二丁目」のゲイバー街の中にある。

成覚寺(新宿区新宿2)

参道左手にある「子供合埋碑」が、この寺が投げ込み寺であることを物語っている。

楼主が建てた遊女の墓「子供合埋碑」

遊女は普通「おいらん」と呼ばれた。

だが、楼主だけは「こども」と呼んだ。

だから「子供合埋碑」は、楼主たちが建てた遊女の霊の供養塔であることを意味する。

造立されたのは万延元年(1860)。

ここに1600人の遊女の霊が眠っている。

「成覚寺」本堂

「成覚寺」には、不完全ながら過去帳が残っている。

投込まれた最古の記録は、橋本屋の「お糸」。

戒名は、妙英信女。

安永5年(1776)のことである。

以降、明治43年までの記録が残されているが、明治24年(1891)からは死亡年齢も記入されている。

20歳をピークに19歳、21歳が死亡年齢のトップ3。

24歳までに85%が死亡するというショッキングな数字が過去帳から浮き上がってきた。(『新宿女たちの十字路ー区民が綴る地域女性史(ドメス出版)』

死因の1位は肺結核。

だが、当時、結核は病気とは認められず、ずる休みの仮病として折檻の対象とされていた。

「成覚寺」には、また、「旭地蔵」なる風変わりな供養塔がある。

心中者の供養塔「旭地蔵」 台石に刻まれた9組18人の戒名

叶わぬ恋を嘆いて身投げした遊女と客9組18人の戒名が、ここには刻まれている。

男女の愛欲のしがらみは「業」である。

当人たちの意思ではどうしようもできないものが、そこには確実にある。

人智を超えるものならば、人は祈るしかない。

「南無観世音菩薩」と一心称名すれば、淫慾ですら慈悲の気持ちに転ずると『阿弥陀経』は説く。

境内の一角に石仏群があり、なかの1基が飛び切りアトラクティブだ。

美しくて、優しそうな観音さまだ。

ふくよかで女人特有の柔和さが願容に満ちている。

つつけば凹みそうなしもぶくれの頬。

石でできていることを、つい、忘れてしまいそうだ。

なじみの遊女と後朝(きぬぎぬ)の別れをしたその足で、

ふと「成覚寺」に入り込んだ遊客が、観音さまに手を合わせる。

「このままでは、道を外してしまうかもしれない」。

その予感におびえながら一心称名して目を開ける。

観音さまがそこにいる。

目の前におわす。

じっと見る。

そして、今来た道を遊女のもとへと、戻って行く。

この観音さまを見ていると、こんな妄想にとらわれてしまう。

美しいということは、罪なことだ。

観音さまも、その罪を免れえない。

品川宿の投げ込み寺は「海蔵寺」である。

海蔵寺(品川区南品川4) 無縁首塚

「海蔵寺」の無縁塔は、他の3宿の投げ込み寺と異なる特徴がある。

「無縁首塚」という名称が、その特徴をあらわしている。

遊女の遺体だけでなく、鈴ケ森刑場での処刑者の首も投げ込まれた。

牢屋での獄死者の遺体も持ち込まれた。

一説には、その数7万余と言われている。

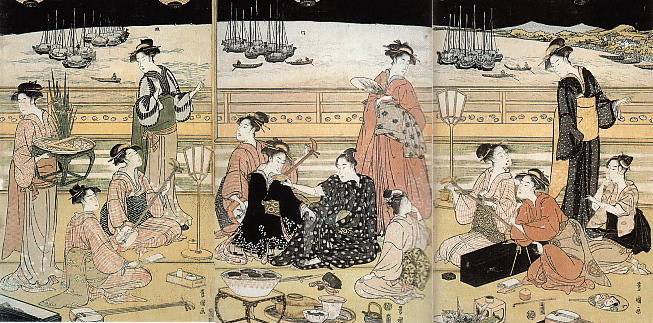

品川宿が他の3宿を凌駕する点は、歴史の古さと規模の大きさである。

江戸名所図会 高輪・品川

東海道53次の初駅として指定されたのは、慶長6年(1601)。

徳川家康が覇者となった関ケ原合戦の翌年のことであった。

当初、品川宿は目黒川を境に北品川宿と南品川宿とに分かれていた。

やがて北品川から北側に無許可の茶屋が軒を連ねるようになり、享保7年(1722)、「歩行新宿(かちしんしゅく)」として認められることになる。

参勤交代時の歩行(かち)人足を負担することが条件だった。

この「歩行新宿」を含め品川宿には、最盛期1500人の遊女がいたと言われる。

品川清遊興 浮世絵八華 豊国

北の吉原、南の品川と並び称された。

こんな川柳がある。

「品川の客はにんべんあるとなし」。

「侍」からにんべんを取ると「寺」。

三田、高輪の藩邸の侍と「増上寺」とその子院の坊主たちが上得意だったことを揶揄っている。

「夕べには医者 あしたには僧と成り」。

門徒宗以外の僧侶は、肉食妻帯を禁じられていた。

女犯の罪を犯して、日本橋で晒しものにされ、島送りになった僧侶もいる。

女色はダメでも男色は黙認されていたから僧侶は陰間茶屋へ通った。

しかし、男より、女を好む僧は、当然いる。

どうしたか。

医者になりすました。

当時、医者は頭を丸めていたから変装するのに都合がよかったのである。

「ふとどきさ在家の遊ぶ所(とこ)へ行き」

「海蔵寺」無縁首塚の納骨室

人生は所詮、「穴を出て穴へ入り穴の世話」なのです。