こんなことがあろうとは、信じられない思い。

板橋、志村、常盤台エリアと馬頭観音巡りをしてきて、最後に高島平から赤塚、徳丸エリアに移ろうと資料をチェック。

なんと馬頭観音がないのです。

庚申塔や地蔵、観音さまは他地域と同じほどあるのに、なぜか、馬頭観音だけ見当たらない。

蓮根と赤塚に1基ずつ、わずか2基しかありません。

他地域に比べ面積は広く、純農村地帯で、農馬の数も多かったはずなのに、不思議なことです。

◇蓮根馬頭観音堂(蓮根2-28)

堂々たるお堂。

馬頭観音をお祀りするお堂としては、都内最大、これを凌ぐお堂はないでしょう。

扉は施錠されていて、ガラス戸の桟ごしにしか拝めないが、像高137㎝の雄大な尊像は見て取れる。

ところどころ剥がれ、くずれてはいるが、原型は十分保っています。

造立元禄十一年(1698)は、板橋区最古の馬頭観音。

扉に馬頭観音の真言が掛かっている。

「おん あみりと どはん ばうん はった そわか」。

お堂の横の「馬頭観音縁起」からその一部を抜粋しておく。

「当観音は通称『田の観音』といい、本尊は牛馬を保護するという馬頭観世音菩薩である。開基は、元禄十一年(1698)二月、貞閑大法師により現在地にまつられた。通称は、当時、この一帯が田園であったことによる。農作業の往復時、あるいは荷駄の運搬途次、牛馬を連れて参拝する往時の人々の姿が偲ばれる。

当時は、雨露を凌ぐお堂等などはなかったが、利生あらたかなる観世音菩薩として信真の人々が十八日の縁日には村々より牛馬の手綱を握りしめる人々が列をなし緒方より集い、観音堂は更に隆祥する」。

ここは、昔、中山道の一路西の農道でしたが、江戸稼ぎの馬の往来は多かったものと思われます。

宿場の馬を描いた絵図としては、広重の『江戸名所百景ー四ツ谷新宿内藤』が有名。

新宿内藤を往き来する馬の数4000頭と云われ、宿場は馬糞だらけでした。

当然、板橋宿も同じ。

今は、赤塚にある東京大仏の乗蓮寺は、江戸時代、板橋宿にありました。

その乗蓮寺前を描いた江戸名所図会では、江戸に向かう馬と江戸市中から帰る馬が描かれています。

江戸に向かう馬の背には練馬大根が、江戸からの帰り馬の背には肥樽があります。

右が江戸市中に向かう馬、左が帰る馬

当時、糞尿は大切な肥料でした。

農業生産物だけではなく、物資輸送の大半は馬に頼っていた時代、馬は農家の財産であり、それだけに大切にされ、死後は、馬頭観音として供養されてきました。

戸田の渡し舟に馬。対岸にも渡しを待つ2頭が見える。

それだけに馬が多かったに違いない赤塚、徳丸地帯に馬頭観音がないことが解せません。

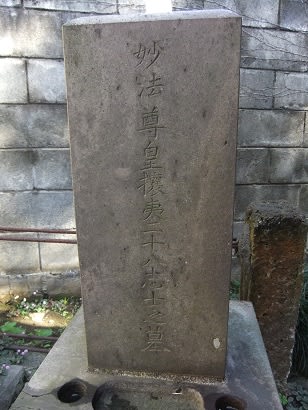

◇松月院(赤塚8-4)

松月院の参道左は幼稚園だが、その幼稚園の壁をぶち抜いて馬頭観音がおわす。

本来いらっしゃった場所を変えないよう、建物を変形にして対処したものと思われる。

蓮根の観音堂は大きくて立派だが、ここは別な意味で、見事な小堂です。

像容は三面の憤怒相。

台石に「赤塚中」とある。

赤塚村の、馬の供養塔だろうか。

これで、赤塚、徳丸、高島平エリアは終わり。

最後に、「志村エリア」に入れるのを忘れた1基を付け加えておきます。

◇路傍(西台2-4)

この馬頭観音を見たときは、驚いた。

200年の時空を超えて、まるで昨日完成したばかりであるかのような新しさなのです。

彩色の朱色も鮮明で、お勧めの一躯。

わざわざ訪ねてゆく価値があります。

多分、造立とともにお堂に安置されて、風雨に打たれることがなかったのでしょう。

講中の面倒見の良さがあったこともプラスでした。

「馬頭観世音世話人会」という講は、近隣9軒がメンバー。

なんと今でも毎年、11月17日に講を行っているのです。

近くの円福寺の住職がお経をあげ、持ち寄った酒肴を飲食して散会する短時間のイベントですが、庚申講ならともかく馬頭観音念仏講が現在も行われていることに驚きを感ぜざるを得ません。

馬頭観音は、道標も兼ねています。

「寛政二庚戌季二月

正面 門前谷念仏講中

台 南祢りま道

右側面 東戸田渡し道 武州豊嶋郡西台村

左側面 西 吹あげ道 北方 はやせ道」

≪参考図書≫

〇『いたばしの石造文化財その四 石仏』平成7年

〇いたばしまち博友の会『板橋の史跡を訪ねる』平成14年

〇いたばしまち博友の会『続平成の遊暦雑記』平成24年

〇板橋区郷土資料館『特別展 板橋と馬』(図録)平成26年