15 真宗大谷派・長敬寺(西浅草1-2-7)

一見、料亭かと思った。

すっきりとした粋な佇まいに寺を思わせるものはない。

いろんな寺を見てきたが、長敬寺は、ビル寺を除いて、「寺らしくない寺」NO1。

長敬寺から浅草通りへ向かうと願龍寺がある。

16 真宗大谷派・願龍寺(西浅草1-2-16)

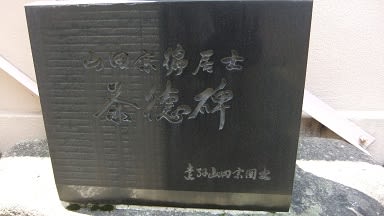

墓地入口の左に「山田宗徧居士 茶徳碑」があります。

宗徧(1627-1708)は江戸初期の茶人。

千利休の孫宗旦の門に入り千家を譲りを受け、不審庵、今日庵を継ぎます。

70歳の時、江戸に進出、本所に構えた四方庵が、江戸千家流茶の湯の礎となります。(と、説明版(台東区教委)にある)

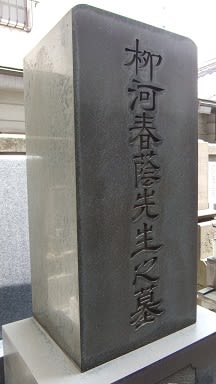

さらに墓地奥に「柳河春三の墓」がある。

ネットで調べてはみたが、境内にある解説板が一番詳しいので、全文、転載しておきます。

「柳河春三は、天保3年(1832)名古屋生まれ。神童の誉れ高く天才ぶりを発揮、さまざまな逸話を残している。25歳で江戸に出た彼は、医を業とし、蘭学はもとより英、仏、和、漢など11ケ語に精通し、著訳書も医学、薬学、理学をはじめ、書画・詩歌・戯作に至るまで多方面にわたり、40余の別名を巧みに使った。

幕末維新における希世の知識人で、非凡の才能を駆使して外国文明の導入と普及に努め、多大の業績を挙げた。安政4年(1857)日本初の体系的西洋初等数学書「用算用法」を著す。

また、慶応3年(1867)これも日本初の雑誌「西洋雑誌」を刊行、国語教科書の先駆「うひまなび」を編集、翌年「中外新聞」を創刊し、日本最初の新聞発行人として知られている。明治3年(1870)2月20日、37歳で没、当眼龍寺に葬られる。 名古屋在住 中村祐猿識す」(続く)