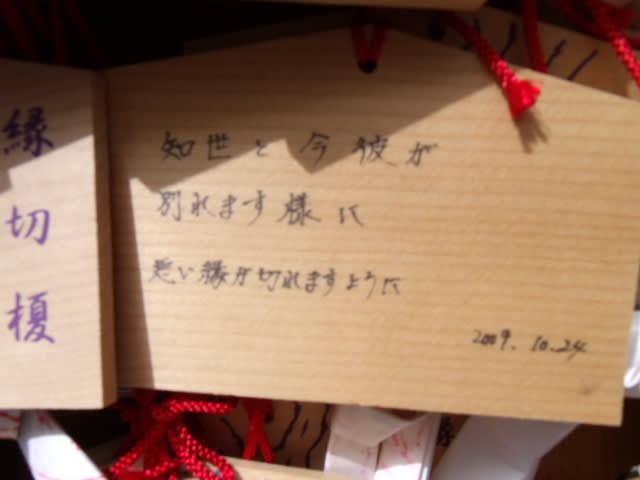

縁切り榎

上宿の名所といえば「縁切り榎」。当時この縁切り榎がどのように使われたのか『遊歴雑記』という書物にはこう書かれています。

「何者かはじめけん、此処へ来り茶店嬢、又ハ児共等をたのミ、此榎の皮をそぎとりもらひて家に持帰り、水より煎じその者にしらさず飲しむれバ、男女の縁を切、夫婦の中自然に飽て離別に及ぶこと神の如しといひはやし・・」

「板橋の木皮の能は医書に洩れ」

「榎で取れぬ去り状を松で取り」

「板橋で別れ鎌倉まで行かず」

*「松」と「鎌倉」は、縁切り寺として有名な鎌倉松ケ岡東慶寺を指す。

「縁切り榎」の由来としては次のような話もあります。 本郷の油屋の主人伊藤身禄さんは、子供の頃から富士の浅間神社の信仰厚く、富士さんに北側から登山口を切り開き、富士山で死にたいという願を立てていました。享保18年(1733)、彼は決意して、商売をたたみ富士に向かいます。泣いて追いかける妻と3人の娘が身禄さんに追いついたのが榎の大木の下でした。袂をつかんで離さない4人に「夫婦、親子の別れの辛さは身を切られるより悲しい。しかし、私の心願は変えられない。どうかこれまでの縁とあきらめて、行かせてくれ」と心を鬼にして旅立つのでした。そして、終に念願果たして富士山で死にました。これが、「縁切り榎」と言われる由縁の物語です。 皇女和宮降嫁行列

「縁切り榎」が一躍有名になったのは、皇女和宮降嫁の大行列が縁切り榎を避けてう回路を通ったからでした。

|

和宮行列の再現パレード(大垣市) |

日米通商条約をめぐって悪化してゆく朝廷と幕府の関係の打開策として浮上してきたのが、皇女和宮の14代将軍家重との婚儀。この和宮の江戸への下向行列は空前絶後の大行列で、列の長さは10キロにも及んだと伝えられています。沿道の宿場はどこも大混乱に陥りました。

和宮大行列再現パレード(大垣市HPより)

木曽の馬籠の本陣を舞台とした島崎藤村の『夜明け前』でも大きく取り扱っています。

「九つ半時に、姫君を乗せた御輿は軍旅の如きいでたちの面々に前後を護られながら、雨中の街道を通った。厳めしい鉄砲、纏、馬簾の陣立は、殆ど戦時に異ならなかった。(中略)京都の町奉行関出雲守が御輿の先を警護し、お迎へとして江戸から上京した若年寄り加納遠江守、それに老女等も御供をした。これらの行列が動いて行った時は、馬籠の宿場も暗くなるほどで、その日の夜に入るまで駅路に人の動きの絶えることもなかった。」

板橋宿の通常の公用人馬は50人、50頭であることは既に書いた通りです。それを上回る需要がある時は近隣の村々から臨時に人馬を徴発する助郷という制度がありました。交通が盛んになるにつれこの助郷が頻繁に行われるようになり、村人を苦しめます。記録では板橋宿近辺の助郷村では農家一家で人足2.5人、馬1頭が割り当てられています。馬は金で借りてきたのですから、その出費は農家の家計を圧迫しました。和宮下向が今でも語り継がれるのは、通常の助郷では到底まかない切れず、かなり遠距離の村々にも助郷を頼んだからでした。宿の受け入れ準備は半年前に始まっていたともいわれています。

このように大行列になったのは、警備が厳重だったからです。尊王攘夷派による姫奪回の噂が立ち、輿の警備に12藩、沿道には29もの諸藩が動員されました。

岩の坂

「縁切り榎」から宿場はずれの清水町までの坂道一帯が、上宿岩の坂。宿場人足、駕籠かき、馬子、遊芸人など底辺労働者のたまり場で、今の山谷のドヤ街のような自炊長期宿泊者の町でした。当然、昼間から博打は当たり前。これを取り締まれば宿場人足が不足することになり、お上も大目に見ていたという見方もあります。

こうした岩の坂の町の色彩は昭和の時代まで続いていました。都内最大のスラムという形容している記録もあります。岩の坂生まれの詩人で作家の伊藤比呂美は、萩原朔太郎賞を受賞した著書『新巣鴨地蔵縁起』で岩の坂をこう描写しています。

「板橋本町の停留所からくねくねと路地を入っていきますと岩の坂です。ここでもらい子殺しが行われたのは、わたしの生まれるだいぶ前のことです。うらさびれた板橋の宿場はずれには木賃宿や貧乏長屋がししめいておりまして、乞食や食いつめ者やお地蔵様の線香売りやたちんぼうがごちゃごちゃと住みついておりました。あるときよそで生まれたいらない子がここにもらわれてきてはよく死ぬ事実が知れまして、一人二人の不心得者が独自に為した罪ではなし、土地全体がかかわった仕組みであるということが知れました。もらわれた子には親からの銭や着物がついてきたから、人々はもらい子が来るたび祝祭の飲み食いをして、育てて働かすなり殺すなり。分かっただけでも何十人かが殺されました」

「岩の坂を下ると石神井川、ばんば橋と板橋の間に出ます。(中略)ばんば橋から川沿いに道が続きます。土地が低くなります。道から家々の中がのぞけます。人の生活がのぞけます。のぞかれて気にしない生活です。ときには人の生き死にものぞき見ます。のぞき見られて気にしない生き死にです。地を這い、川に落ち。這い上がり。這い上がれずに流れていく」(『新巣鴨地蔵縁起』)

伊藤比呂美が書いた「もらい子殺し」は、昭和5年に実際にあった事件です。殺された子供は73人。もらい子周旋人が養育費として実親から100円を受け取り、90円をピンハネ、残りの10円をつけて岩の坂住民に渡していました。住民たちは金が入ればドンちゃん騒ぎ、挙句の果て、子供たちは殺されていったのです。生き残った子供たちは、乞食にさせられて、成長すると男の子は炭鉱の監獄部屋に、女の子は娼妓に売られていきました。 当時、岩の坂は70世帯で2000人もが住む無法地帯で、チンドン屋が最上級、よいとまけ、くず屋、こじきが重なるように暮らしていたといわれます。残飯屋が大繁盛で、帝劇などの弁当の残りが上、一般の折詰弁当が中、病院食の残飯が下で、上の売れ行きがよく、下は豚のエサにされていました。もらい子殺人事件で検挙された住民たちは、食事と寝る場所が無料の留置場暮らしが気に入って、釈放されたがらなかったという逸話が残っているほどです。

岩の坂という地名は、今は残っていません。界隈は「本町」表記となっています。坂はだらだら坂でひっそりと静まり返って、かつてのスラムの面影はどこにもありません。坂の両側の商店街は「坂町商店会」と言うのですが、「岩の坂商店会」ではないところが「意味深」です。 唯一目にした「岩の坂」は、坂の上にある「天理教岩之坂分教場」の看板だけでした。。 岩の坂があったせいか、板橋区のイメージは芳しくありません。ガラが悪い、貧乏人が多い、そんなイメージが今でもまつわりついています。でも、率直さをガラが悪いとするのなら、上品ぶってる土地柄より好ましいし、貧乏人が多いということは、物価が安くて暮らしいいということでもあって、意外に犯罪率も低く、板橋は住みいい町なのです。