今年(2011年)10月、坂東三十三観音霊場を回り終えた。

結願寺は、日光の「立木観音」だった。

発願寺は九番札所「慈光寺」。

2009年10月のことだから、丸2年かかったことになる。

いつもは忘れていて、時々、思い出しては出かけた。

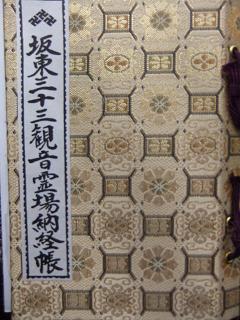

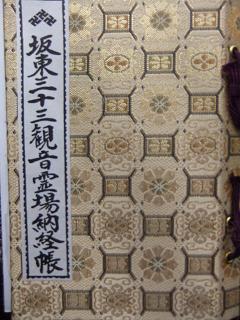

もし納経帳がなかったら、結願しなかったと思う。

朱印を押してない空白のページがあると気になって仕方がなくなる。

空白ページを埋めなくては、という強迫観念が結願させたといってよい。

そんなわけだから、信心深いわけがない。

本尊に手を合わせはするが、興味はもっぱら寺の佇まいと雰囲気。

石碑や石仏があれば、とにかく写真を撮る。

碑文が読めようと読めなかろうと気にしない。

これは、その石造物の記録。

三十三観音霊場だからといって、貴重な石碑や石仏があるわけではない。

石碑や石仏に限れば、そこらの寺とどっこいどっこいなのである。

写真をとったから一応まとめては見るが、石造物愛好家から見れば、つまらない報告になるだろうことは必至。

と、まずは、いいわけを。

第一番 大蔵山杉本寺(天台宗)鎌倉市

2008年、秩父三十三観音を、歩いて回った。

しかし、坂東三十三カ所は一都六県、総延長1300キロのコース。

歩いて回ることは初めからあきらめていた。

時に電車とバスで、時に車で回った。

一番札所「杉本寺」へは、鎌倉駅から歩いて向かった。

参道は石段。

両側の白い幟が新鮮だった。

秩父札所の幟は赤。

赤は穏やかな景色を乱す作用があるが、白地に黒文字はすっきりとおさまって邪魔にならない。

本堂真下の石段は、立ち入り禁止。

苔むした石段は、すり減っている。

石段は立派な石造物である。

一番札所の石造物といえば、第一にこの石段をあげたい。

歴史が石に刻まれている。

素材の石は、鎌倉石。

柔らかいからすり減った跡がはっきりと残った。

文化財として、保護、保存したい。

第2候補は、本堂右に群立する五輪塔。

年代は読みとれないが、南朝方の北畠顕家(あきいえ)との合戦に敗れた杉本城主・斯波一族の戦死者供養塔。

東京などでは決して見ることができない年代物である。

第二番 海雲山岩殿寺(曹洞宗)逗子市

一番から二番へは徒歩。

途中の小坪トンネルは有名な心霊スポット。

期待していたが、幽霊に出会わずがっかり。

真昼間だから期待するのが無理というものか。

岩殿観音に到着。

まっすぐ伸びる参道の先に石段。

石段を上って行くと文字観世音がある。

それを見ながら更に上がって行くと踊り場に出る。

ボロ覆屋に像容の崩れた石仏が2体おわす。

「爪掘地蔵尊」の表示。

弘法大師が爪で彫った地蔵だと言い伝えられている。

だから、爪の病に効くからと拝みに来る人が後を絶たない。

拝むだけでは気が済まず、爪で石仏を削ってゆくようだ。

像容の崩れは風化ばかりではないのである。

「爪彫」ではなく「爪掘」であるのが、気になるが、多分、自分も同様な勘違い表現をしているんだろうと自戒する。

第三番 安養院田代寺(浄土宗) 鎌倉市

もとは「安養院」と「田代寺」の二つの寺だった。

合併してひとつになったのだが、「田代寺」の開基者・田代信綱の寺創建理由が面白い。

頼朝の配下として幾たびの武勲を立てられたのは、観音様のお陰、とその恩に報いるために「田代寺」を建てた。

武勲というからには、敵対者を多数殺めたに違いない。

殺めることができたのは、観音さまのお陰というのは、どういうことなのか。

観音さまこそ、いい迷惑というものだろう。

一方、「安養院」は、北条政子の法名。

境内には、北条政子の宝筐印塔がある。

刻文は「二位政子御法号安養院殿如実妙観大禅定尼」。

男勝りの政子の宝筐印塔にしては、小ぶりでなよっとしている(気がする)。

覆屋の中の地蔵は「日限(ひぎり)地蔵」。

「日を限って拝むとご利益がある」とどのガイドにもある。

限る日数は3日、5日と祈願者の任意だが、通常は7日。

7日を単位に、一七(いちしち)日と言い、これで願いが成就しなければ三七、21日と累化してゆく。

この期間は参詣、物断ちの期間でもあり、「日限まで塩を断って毎日お参りしますから、満願の日までに治してください」と祈る。

境内に8体並ぶ風化した石仏は、みな、弘法大師像。

裏山に数多くおわしたが、関東大震災で転げ落ちてしまった。

それを先代住職が集めて並べ直したのだそうだ。

「お地蔵さんと間違えて涎かけをかける人もいらっしゃいますが、ご信心故のことですから間違っています、とも言えませんし」と住職もやや困惑気味。

「身代わり地蔵」の由来についても住職の口は重い。

「多分、病に苦しんでいる人の身代わりで、伏せっているのだと思います」。

50年ほど前、信者と称する人が持ち込んだものだそうだ。

寺は直接関知していないので、詳細は分からないとのこと。

珍しい像容なので、あらゆるガイドブックにとり上げられて有名だが、その割には、氏素性がはっきりしない仏様なのである。

第四番 海光山長谷寺(浄土宗)鎌倉市

どこもピカピカに新しく、天平8年(736)創建とはとても思えない。

苔むした石段や風化してお顔がはっきりしない石仏がある寺のほうが、ピカピカの寺よりも重厚さや尊厳、歴史の重さを感じるような気がするのは、ぼくだけだろうか。

同じ長谷寺でも大和の長谷寺のほうが、好きだ。

のしかかるように見る者を圧倒する千躰地蔵も、好きになれない。

千躰地蔵というが、実質は水子地蔵。

供養の内容で1万円から3万円と幅がある。

折角の由緒ある歴史を、戦後の軽薄な風潮がないがしろにしているような気がしてならない。

寺側があえて水子供養と言わないのも、そこらへんを考えてのことではなかろうか。

階段わきに、苔むした宝筐印塔。

誰も見向きもしない。

だから、つい、パチリ(デジカメだから音はしないけれど)。

いつ、誰がどのような供養を目的に建てたかは知らないが。

第五番 飯泉山勝福寺(古儀真言宗)小田原市

十三仏がある。

「水向十三仏」ということで、水があり、柄杓が置いてある。

仏様に水をかけることで、自らの煩悩を払ってもらうのだという。

その後方に、四国八十八霊場の本尊摸刻が並ぶ。

こうしたミニ霊場は珍しくはないが、その前の「十夜橋大師」像が珍しい。

弘法大師が四国巡錫中、伊予の大洲の橋の下で一夜を明かした。

「行き悩む浮世の人を渡さずば一夜も十夜の橋とおもほゆ」。

衆生済度のことを考えていると一夜が十日ほどに長く感じられた、という歌を詠んだ。

橋を通る時、お遍路さんが杖をつかないのは、杖の音でお大師さんを起こさないようにとの配慮だからだが、その謂れのもととなった橋下のお姿である。

二宮金次郎の姿もある。

さすが小田原というべきか。

薪を背負って書物を手に、といういつものスタイルではない。

金次郎は、14歳の時、ここ飯泉観音で、旅の僧が観音経を訓読するのを聞いて感得し、救世の志を起こしたと言われる。

観世音菩薩に手を合わせ、、救世の誓いをたてる金次郎、これがその姿である。

変わった石塔がある。

層塔なのだろうか。

寺に電話して訊いたみた。

「宝筐印塔です」との答え。

こうした宝筐印塔もあるんだ、と新しい発見。

第六番 飯上山長谷寺(高野山真言宗)厚木市

飯山観音へ行ったのは、4月11日。

朱色の橋と桜。

空気がピンクに染まっているようだった。

参道の土産店の店先も、ピンク。

仁王門から振り返ると、これまたピンク。

さすが桜の名所。

桜のトンネルがどこまでも続いている。

本堂に上がって参拝し、そまま回廊伝いに裏手に出ると見慣れない石造物がある。

何だろうとよく見たら、からす天狗。

粗大ごみのように置いてある。

もう、からす天狗を彫像することはないだろうから、捨てるのはもったいないのに。

巨大な馬頭観世音碑の隣に出征軍馬供養塔。

昭和13年と書いてある。

ぼくが生まれた年だ。

「鶏魂供養塔」がある。

珍しいと思っていたら、近くに「蜜蜂供養塔」もあった。

動物や植物、命あるものすべてを慈しむ観音さまなのである。

第七番 金目山光明寺(天台宗)平塚市

境内は狭い。

かつて慶安2年(1649)には、約2600坪の境内だったというのが、信じられない。

塀に沿って立つ石仏はみんなエプロンをしている。

地蔵はもちろん、聖観音も青面金剛も文字碑庚申塔までも。

頭からすっぽり隠れて、地蔵なのか、観音なのか分からないものもおわす。

善意と信仰は疑わないが、石仏を着飾るのは賛成しかねる。

「牛頭天王」の石碑がある。

僕は初めて見た。

『日本石仏事典』によれば、京都・祇園社(八坂神社)の祭神だそうだ。

石像はきわめてまれ、と書いてある。

文字碑はどうなのだろうか。

第八番 妙法山星谷(しょうこく)寺(真言宗大覚寺派)座間市

とにかくどこもかしこも新しい。

古いものは、少しばかりの石仏と宝筐印塔だけ。

この札所で記憶に残ったことはお金がらみのこと。

超モダンな事務所ビルには自動販売機がある。

白衣や納経帳は、自動販売機で購入するシステム。

どこかおかしい。

変だ、普通ではない。

広大な駐車場には、罰金3万円の看板が。

ルール違反をして無断駐車をする者もいるだろう。

お寺なら、その非を諭せばいいのであって、「即刻3万円申し受ける」というのは腑に落ちない。

仏教の基本「慈悲の心」はどこへ行ったのか。

「憐みの気持ちで他者をいたわる」のではないのか。

自動販売機と3万円で、「星谷寺」の印象は最悪。

2度と行くことはないだろう。

いや、正確には、行きたくはない、と言い直したい。

第九番 都幾山慈光寺(天台宗) 埼玉県ときがわ町

山岳寺院「慈光寺」は山の中腹にある。

寺への道の途中に立つ9基の青石板碑が、「慈光寺」の歴史の古さと格式の高さを物語っている。

阿弥陀如来を表すキリークの梵字が薬研彫りでくっきりと浮かび上がっている。

キリークの下に刻まれた年代は、元享4年(1324)から貞治4年(1365)まで。

いずれも逆修塔。

自らの死後の安楽を願って、豪族たちはこうした板碑を生前に建てた。

先行投資は実を結んで、彼らは地獄へ堕ちずに済んだのだろうか。

訊いてみたい気がする。

「慈光寺」の石造物としては、赤子を抱いた如意輪観音二十二夜塔は見逃せないだろう。

赤ん坊を抱いた子安観音は、銚子方面に多いが、如意輪観音ではなく聖観音。

賢徳寺(銚子市)の子安観音

如意輪観音の子安観音は珍しい。

珍しい石造物はもう1体ある。

「申八梵王(さるはちぼんのう)」

『日本石仏図典』によれば、「山王権現をまつる日吉大社の分霊は、全国に日吉神社、日枝神社の社号で祀られており、これらのほとんどが神使の猿を安置している。猿は、石工の豊かな想像力で様々の愛嬌ある姿がつくられている」ようで、これもその典型例か。

第十番 岩殿山正法(しょうぼう)寺(真言宗智山派) 東松山市

横着をして駐車場から近道の地下道を潜って境内に入ったが、本来は山門から急な石段を上って来なければならない。

山門から本堂への石段

眼下に見える屋根が参道両側の家々。

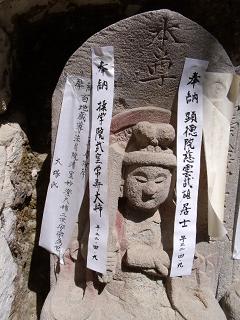

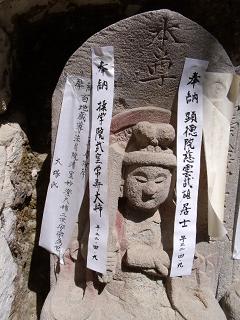

本堂の後ろから右手の岩の窪みに石仏群。

四国八十八霊場と西国、坂東、秩父の百観音の本尊摸刻が並んでいる。

石仏に短冊状の和紙が張られているが、これは地蔵札。

死者の四十九日の後の、2度の彼岸に、遺族が寺を回り、百体の地蔵にこの札を張って回る風習がある。

何故、地蔵かというと閻魔の化身だかららしい。

ここに並ぶ石仏の大半は観音さまで地蔵はほとんどないが、最近は石仏と言えば、お地蔵さんという人が多くなって、観音様だろうが、お不動さんだろうが、一向に頓着しないようだ。

上の写真の中央の2枚の地蔵札は戒名しか書いてないが、左端の「奉納 百地蔵尊法月院清室妙澄大姉二世安楽為」が正式書式。右に「平成二十二年春彼岸」、左に「大塚氏」と時期と奉納者が書いてある。

ここいら武蔵野の一部と房総の一部で今でも行われている、と何かで読んだ記憶がある。

第十一番 岩殿山安楽寺(真言宗智山派)埼玉県吉見町

寺の草創は僧行基が東国巡錫の折、ここを霊地と定め、聖観音像を刻み、岩窟に納めたことに始まる。

札所めぐりの記述は、このように開山、開基と本尊のいわれから始まるのが普通である。

だが、このブログではこれまで一切そうしたスタイルは排除して来た。

なぜか。

ワンパターンでつまらないからである。

最初の1行は、これまで11カ寺のうち、7カ寺にそのままあてはまってしまう。

開基者は行基菩薩。

時に弘法大師であることもあるが、主役は行基なのだ。

生きながら菩薩と呼ばれた行基だから、まるきりの嘘ときめつけるつもりはないが、マユツバであることも確かで、一々書く気になれない。

この方針は、このあとも続けるつもりだ。

駐車場わきに石仏の列。

みんな地蔵札が貼ってあるが、よく見ると青面金剛だったり馬頭観音だったり。

青面金剛 馬頭観音

百体のお地蔵さんに貼るのは大変だろう。

こんなに並んでいるとうれしくなって、片っぱしから貼りまくることになる。

六地蔵などは格好の餌食だ。

まるでエプロンみたいに地蔵札がぶら下がっている。

石仏ではないが、境内に吉見大仏と呼ばれる阿弥陀如来の銅像が座している。

その後方にお地蔵さんもおわすのだが、こちらには地蔵札は貼られていない。

体が大きいからいくらでも貼れそうだが、銅像はダメで石仏でなくてはいけないんだろうか。

これで、坂東三十三観音霊場の三分の一を終えた。

次は、十二番から二十二番の予定。