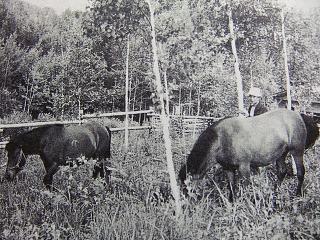

木更津市大寺椿橋近くの馬乗り馬頭観音

この馬頭観音はおかしい。

そう感じたあなたは、まっとうです。

「おかしい」には両義あって、一つは「面白い」。

もう一つは、「変だ」。

「変だ」から「面白い」のだが、何が変なのか。

馬頭観音が馬に乗っているからです。

だから、俗称、馬乗り馬頭観音。

仏教本来の儀軌にはない名前と像容で、「変わっ」ている。

この石仏がおわす地域が限定的なので、初めてお目にかかる人が多く、そのユニークな造形に驚き、やがてみんなの顔がほころぶのです。

確認されている馬乗り馬頭観音は、現在262基。

そのうち242基は千葉県に偏在しています。(町田茂『房総の馬頭観音』より)

馬乗り馬頭観音は千葉県固有の石仏と言っていいでしょう。

「変」で「面白い」ものは、是非、見てみたい。

かねてからの念願を果たすことにしました。

全部はとても無理なので、目標は1割の26基。

それを、1月23日-24日、2日間の予定で回ります。

持参した参考資料は、服部重蔵『東総の石仏』と町田茂「馬乗り馬頭観音菩薩」それに栗田直次郎『馬のり馬頭観音』。

いずれも特徴的な石仏を10点くらいずつあげているので、それらを観て回ることに。

馬乗り馬頭観音は、昭和55年(1980)、服部重蔵氏が『日本の石仏』に「東総の馬乗馬頭観音」を発表したことで世に知られました。

下図は、記事の中の分布図。

千葉県東部の東総地帯に偏在していることが分かります。

当時は、馬乗り馬頭観音は、東総固有の石仏と考えられていました。

その後、千葉県西側の上総地方でも馬乗り馬頭観音が相次いで見つかって、今では下図のような分布状況です。

「上総地方の馬乗り馬頭観音」より借用

東に続いて西にもあったのだから、県中央にもあるのだろうか。

その可能性は皆無。

千葉県中央部は、七里法華といって、地蔵や聖観音、庚申塔などの石仏がまったくない地帯。

当然、馬乗り馬頭観音もありません。

東と西では○と●の違いがありますが、○は1面2臂の慈悲相、●は3面多臂の憤怒相。

東西で像容がまるで異なっています。

服部氏が東総の馬乗り馬頭観音を見出したので、その紹介は東総から上総へ進むのが普通ですが、私はその逆、西から東へと向かいました。

今回も長い前置きになりました。

では、「変」で「ユニーク」な馬乗り馬頭観音の紹介です。

1、市原市不入斗

持参した資料のどれも馬乗り馬頭観音所在地の住所が載っていない。

集落名や字だったりする。

「不入斗」だから「ふ○○」をナビで探すが見当たらない。

「いりやまず」と読むのだという。

分からないわけだ。

最初からつまずいて、イヤーな感じ。

朝の遮光が木の葉に遮られて、像が見にくい。

三面六臂の慈悲相。

上総は憤怒相と分類したばかりなのに、これはまずい。

慈悲相の中でも、ことさら女性的なやさしいお顔。

優しい顔に似合わない太い足で、マッチ棒のような足の馬にまたがっています。

動物愛護協会からクレームが来そうな像容です。

馬頭観音の真言碑が横にある。

珍しい。

隣の石仏は馬頭観音で、これは、その真言だと説明があればもっとよかった。

市原市には、県内最古と2番目の馬乗り馬頭観音があると資料にはある。

最古は市原市国吉、2番目が菊間と表示されているが、地図を見てすぐあきらめた。

国吉も菊間も広いのです。

今は真冬だから、農地に人がいない。

やっと見つけても、石仏を知っている人はごくわずか。

その人の家の近くにあっても知らない人が多い。

一日中探し回れば見つかるかもしれないが、2日間で26基の石仏を探し回るのだから、1基にそれほど時間をかけられない。

寺社や公共の建物ならナビで検索できるので、袖ヶ浦市神納2区のコミュニティセンターへ急ぐ。

旧町営住宅の中だと書いてある。

目的地に着いた。

コミュニティセンターもある。

しかし、馬乗り馬頭観音は見当たらない。

70-80歳台の住民に訊いても知らないという。

たまたま通りかかった区長も首を横に振る。

この人なら知ってるかもしれないと郷土史家や元教師の学識者の家をわざわざ案内してくれるが、あいにく全員留守。

写真があるのに誰も知らない。

まるで狐につままれた感じ。

「分かったら連絡しますよ」という親切な区長に、私の住所を手渡して、袖ヶ浦市を後にした。

翌日、千葉県から帰宅したら、区長からの速達が届いていた。

中に写真が数葉。

探していた石仏は「神納2区」ではなく、「神納1区」のコミュニティセンターにあったそうで、写真を撮って送ってくれたもの。

親切さに頭が下がる。

ありがとうございます。

2 袖ヶ浦市神納1区コミュニテイセンター

区長から送られてきた写真は、三面六臂の跨坐像。

馬の体は横向きで左前足の膝下が折れ込んで、駆けている様子が巧みに表現されています。

馬乗り馬頭観音は儀軌にはないから、石工の想像と創造力によるところが大きい。

でも凡庸な石工は誰かのマネをしがちで、これほど躍動感のあるオリジナル作品は稀有だといえるでしょう。

3 袖ヶ浦市大鳥居 勝蔵院前

今は、寺の入口にぽつんとおわすが、元々は桑畑脇の馬捨て場にあったものという。

馬の血取場や爪切り場など馬が集まる場所に、馬頭観音はよく建てられていた。

像容は、写真では分かりにくいが、三面八臂。

細身の割には大きな膝当てをしているので、馬とのバランスがやや悪い。

袖ヶ浦市から木更津市へ。

住所のある資料はないものかと、木更津市役所の教育委員会文化財担当者を訪ねる。

市指定の文化財以外は分からない、市立図書館の郷土史コーナーへ行って見ればとの答え。

郷土史コーナーで見つけました。

町田茂『房総の馬乗り馬頭観音』には、住所はないものの、地図がついているのです。

必要箇所をコピーし終わったら午後1時。

撮影可能な午後3時半までには、2時間半しかない。

県内最大の馬乗り馬頭観音へと急ぐ。

大寺という地区を目指して走っていたら「馬頭観音」の看板に気付いた。

ちょっと寄り道のつもりで小櫃川の土手を走って行くと大きな石塔がある。

なんとそれが目的の、県内最大の馬乗り馬頭観音だったのです。

4 木更津市大寺椿橋付近

台石込の高さ173㎝。

堂々たる石仏、石塔です。

(像容は、冒頭の1を参照。よりアップになっています)

寛政8年(1797)造立だから300年以上経っているが、保存状態はいい。

良質な石材を使用しているからです。

千葉県産の石材は砂岩が多く、彫りやすいが、崩れやすい。

東総の馬乗り馬頭観音がおしなべて、崩壊が進んでいるのは、千葉の石を使用しているからです。

東総と上総の石材の違いは、舟運の違いにあります。

上総の方が、東総に比べて、江戸からの舟運が便利なことはいうまでもありません。

写真の様に、この石仏は小櫃川に面しています。

東京湾を横切って上総へ運ばれた石は、川舟でここまで運ばれてきた。

江戸城城郭の巨大な石を伊豆から舟で運んだことに比べれば、これほどの石材を運ぶのは容易なことだったに違いありません。

台石の裏に、「石工新平」と彫ってあります。

町田茂氏によれば、新平は木更津の石工だとか。

この川岸に雨露をしのぐ小屋を建て、ここで彫り上げたのでしょうか。

施主の若者中からは、上総一の大きなやつを、と頼まれ、石工のテンションは一段と上がった筈です。

5 木更津市上望田 長徳寺

大きすぎる馬頭冠ばかり目につくが、注目すべきは馬。

右前脚をひょいとあげて、首を下げている。

草を食む仕草のようだ。

儀軌(お手本)のない石仏の面白さが、ここにはある。

石工の想像力は満点だが、創造力は及第点に満たない。

冠の大きさが全体のバランスを損なっている、と私には見える。

造立、天保13年(1842)、天保の改革のさなか、房総では佐倉で大火があった。

6 木更津市請西 祥雲寺

特徴のある馬乗り馬頭観音だから取り上げたわけではない。。

所在地が寺なので、探しやすかったから寄っただけ。

上総地方の典型的馬乗り馬頭観音。

上総にしては、石材が房総石で劣化が激しい。

馬の頭の両脇のタニシ状のものは、膝と足を覆う行縢(むかばき)。

私は初めて知ったのだが、中世の騎馬の必需品で足先まですっぽりカバーするものらしい。

7 木更津市矢那 暁星国際中・高校付近の路傍

安山岩に彫られた堂々たる馬乗り馬頭観音。

馬の背中に観音が結跏趺坐しています。

非現実的なこのスタイルは県内でもごくわずか。

非現実的というのは、この格好では不安定で馬から落ちること必至だから。

仏の坐し方に結跏趺坐があるから採用したまでのことでしょう。

馬乗り馬頭観音を世に知らしめた服部氏は、この趺坐型が馬乗り馬頭観音の元祖ではないかとみていました。

しかし、この服部説は疑問があると町田氏は反論します。

この点については、後ほど東総地方の趺坐型馬乗り馬頭観音の所で触れることにします。

この像はダム建設に伴い現在地に移されたもので、もともとは巡礼道にありました。

だから道標を兼ねていて、右側面は「東 此方ちは寺道」と刻されています。

ちなみに左側面には「南 高蔵六丁」とあり、坂東三十番札所高倉観音まで650mの地点にあったことが分かります。

8 君津市西原西川橋から北に向かった東側田んぼの縁

またもや愚痴からです。

冬の夕陽の斜めからの光が強くて、景色は白く飛んでいるが、石塔の先が西川橋。

橋の際と書いてあるので何度も橋を往復して探してみた。

橋の両側の民家にも行って住民に尋ねてもみた。

6人目くらいか、「もしかしたらあれかな」と口ごもりながら教えてくれたのがこの場所。

橋の方からは暗く沈んで見えない。

それにしても、ここが「橋のそば」とは不正確、不親切な記述ではないか。

馬の前足も後ろ足も宙に浮いている。

尻尾は垂れずに後ろに靡いている。

まさに天駆ける馬。

馬が振り返るかのように首を曲げている構図がいい。

観音も遥か地上を見下ろしているような・・・

三面八臂の上総型馬乗り馬頭観音の優品。

文化元年(1804)造立。

冬の陽はつるべ落とし。

急いで次のポイントに向かうが、うろうろと探し回っているうちに暗くなって断念。

13基の目標が、達成できたのは8基だけ。

明けて1月24日。

快晴。

早朝、木更津市のホテルを出発、千葉市経由で千葉東金道路を東へと走る。

終点の横芝光で降りて国道を西へと向かう。

もうちょっとで七里法華、石仏不在地帯に入る。

この日最初の目的地点は、増福寺。

寺院だからすぐ見つかるだろうと思っていたが、どっこい、そうは問屋が卸さない。

ナビにも地図にも名前がないのだ。

営業を開始したばかりのJAに飛び込んで訊いてみたら、分かった。

集落の中を右左折し、寺に着く。

9 横芝光町木戸台 増福寺

時間が止まったかのようなムードの中に寺はあった。

無住のようで人の気配はない。

山門をくぐった右手に馬乗り馬頭観音はある。

隣に覆屋がある。

覗いてみたら馬頭観音の文字碑が立っていた。

文字碑を風雨から防ぎ、像塔を雨ざらしにする理由とは何なのだろう。

改めて像容を確かめる。

1面2臂の怒髪憤怒跨坐型。

1面2臂が、昨日までの3面多臂の上総タイプと決定的に違う点だ。

宝冠をかぶらず、髪が逆巻いているのが東総スタイル。

まるでバナナのようだ。

同じ千葉県で、同じ馬乗り馬頭観音という名称でもこんなに違う、そこが面白い。

観音の体を囲むテープ状のものは、天衣。

小品だが佳品です。

再び国道126号線に出て東へ。

隣は匝瑳市。

たまたま学生時代の友人がいるので、「そうさ市」と読めるけれど、なんの縁もなければ、とても読めそうにない。

実は、3年前の1月、この友人の案内で匝瑳市内の馬乗り馬頭観音を見て回ったことがあるのです。

見たのは、7か所9基。

印象に残る2か所を掲載しておきます。

10 匝瑳市八日市場ホ2573 西光寺

西光寺には、馬乗り馬頭観音は3基ある。

参道入口の「不開葷酒入山門」の結界石に、倒れないように馬乗り馬頭観音が立てかけられています。

門前の道は、かつて米倉と松山の往還道だったから、街道筋に建てられたその場所がたまたま参道入口だったのではないか。

そう町田茂氏は推測します。

もう2基は墓地入口に放置された石仏群に交じって横たわっています。

中の1基は、典型的な東総スタイル。

馬口印を結ぶ両腕に天衣を巻き付け、観音と馬のバランスがとれた逸品。

バナナ髪も健在です。

側面は土に埋まって読めないが、八日市場市史によれば「寛政八辰六月立」と刻まれているそうです。

今回は短時間で多くの馬乗り馬頭観音を見て回るため、対象は、保管の行き届いた優品が多い。

しかし、とんでもない山の中や、藪をこいで行かなければならない場所の馬乗り馬頭観音は、倒れたまま、放置されているはずです。

人が通らなくなったそうした場所の石仏が放置されるのは無理からぬことでしょう。

しかし、寺院の境内に放置石仏を見るのは、いささか哀しい。

これは3年前のことであって、今はきちんと保存されているのかもしれません。

友人に確認してもらうつもりです。

なお、余計な付け足しをすれば、前回の「六地蔵考」で俗人顔の六地蔵として紹介したのは、ここ西光寺の六地蔵でした。

西光寺の六地蔵のうちの1体

11 匝瑳市八日市場イ2333 東栄寺

本堂右横の石仏群の中に馬乗り馬頭観音が1基ある。

笠つきの馬乗り馬頭観音とは珍しい。

砂岩だからか、風化が激しい。

この石仏が印象に残っているのは、側面に「大正七年四月七日 丸福馬車一同」と刻してあるからです。

丸福馬車が乗合馬車だったか、荷物運搬馬車会社だったかは不明ですが、像の馬の胸元に鈴がかけられていることを見ると乗合馬車だった可能性が高いと思われます。

八日市場村に乗合馬車が開通したのは、明治21年。

八日市場-東金間を午前と午後一日2往復、運賃は八日市場より横芝まで10銭、成東まで23銭、東金まで28銭でした。(東海新報、明治21年6月13日)

現在の国道126号線ができるのは明治22年。

乗合馬車はその前年に開通したのですが、「馬車、人力の往復繁きより道路非常に破損して大いに運輸の不便をきたせし」(東海新報、明治23年8月7日)状態だったらしい。

銚子生まれの国木田独歩が帰省する時、千葉から東金まで歩き、東金で一泊、翌朝、馬車で八日市場に向かい、そこから銚子まで再び歩いた。

到着したのは午後5時だった、という記録がある。(千葉県史明治編)

12 旭市旧干潟町入野131

平成の大合併でなじみの名前の市町村が消えた。

資料には昔の町村名で載っている。

合併後の新市名を知らないと、ナビで検索もできずにあわてることになる。

旧干潟町に入った。

現在は旭市。

旧町名には、歴史的ないわれが込められていた。

それは、目的の馬乗り馬頭観音の背景を目の当たりにすることで感じ取れます。

広大な水田をバックにやや大振りの馬乗り馬頭観音がおわします。

背景の広大な農地は、いわゆる「干潟八万石」。

旭市、匝瑳市、東庄町に広がる5100ヘクタールもの農地は、寛文10年(1670)、干拓により海から農地に姿を変えたもの。

今でも掘ると貝が出てくるそうです。

だから干潟町だったのに、とこれは、よそ者の感傷ですが。

像は、馬の脚が太く、どっしりと安定しています。

昔はここが馬の爪切り場だったから、近隣の馬はみんなここに集まってきた。

台石に、入野村、新町村、琴田村、鎌藪村とある。

近隣4村共同の建立石碑というわけ。

干拓するにも、干拓後の水田維持にも膨大な「馬力」が投入されたことは、想像に難くない。

供養塔建立の立地として最高の場所だったのではなかろうか。

12 旭市旧海上町見広大坂

坂道は、馬にとって難所だった。

いったん止まった馬は、なかなか次の一歩を踏み出そうとはしない。

馬も人も往生した。

馬頭観音は、だから、坂道に立っていることが多い。

この大坂も急坂だ。

その途中、水が滴っている崖を掘って、馬乗り馬頭観音が安置されています。

1面2臂の憤怒相。

よく見ると目が3つある。

顔は、かなり怖そうだ。

馬まで怖そうなのは、ご愛嬌か。

馬というより狐みたいだが、これは東総の特徴なのです。

馬頭観音の隣に不動明王。

その隣に県の文化財に指定されている双体道祖神がおわすのだが、顔が削りとられ無残な有様。

写真を載せるのもためらわれるので、カット。

13 旭市旧海上町大間手 共同墓地

墓地の入口、右は六地蔵、左は月待塔などの諸仏がならんでいる。

左の石仏群の右端に馬乗り馬頭観音がおわす。

と、ここで普通は、像容の特徴を述べるのだが、ここではバックが気になってそれどころではない。

土がこんもりと盛り上がって、供花がさしてある。

墓石は見当たらない。

どうやら盛り土は墓のようだが、初めて見たので確信が持てない。

後日、旭市海上支所に電話して聞いてみた。

墓石がない家は、火葬後、骨壺を盛り土に埋めるのだという。

この土の山のそれぞれが、各家の墓なのだそうだ。

14 旭市旧海上町松ケ谷王子井戸坂上

写真では、車の右手の暗い道が王子井戸坂。

その上り口に3体の馬乗り馬頭観音がおわす。

ガードレールに囲われている。

難所を乗り切って、馬も人も一休み。

馬の首からは、汗が滴っている。

「よくがんばったな」と馬子が馬の首を撫でて愛しんだりしていたのではないか。

3体の紹介は、右の方から。

14

1面六臂は、東総では珍しい。

馬の体が楕円で不細工。

天明2年(1782)建立。

15

三体の真ん中。

乗馬姿勢がいい。

宝冠に馬頭が見える。

馬がなんとなく埴輪風だ。

10月吉日とはあるが、造立年はない。

16

左端。

東総には珍しい三面八臂だが、もっと珍しいのは三面がすべて正面を向いていること。

昭和3年建立だから、石工の感覚が新しくなっていたからか。

少なくとも昭和3年には、この坂を馬が荷車を曳いて行き来していたことになる。

上が3体まとめての写真。

後ろにガードレール、前に鎖と不粋なこと甚だしい。

それよりもっとがっかりしたのは、後ろの雑木の茂み。

下の写真は栗田直次郎氏の『石造馬乗り馬頭観音』に載っているもの。

本は1992年の刊行だから、22年前は干潟八万石が背景に広がって見えていたことになる。

石仏を建立し設置した人たちも、この景色があるからこの場所を選んだのではないか。

後ろの雑木を切り払ってほしい。

市役所の文化財担当者の奮起を促したい。

時計を見ると12時。

あと3時間しかない。

本来は、旧飯岡町から銚子市を回りたいのだが、とてもそんな余裕はないので、そのまま東庄町に向かう。

17 東庄町笹川イ967 妙幢院

寺に着いて境内を見回すが見つからない。

通りかかった住職のご家族の女性に訊いて分かった。

本堂の真ん前に保存されていた。

馬頭観音が本堂の真ん前にあるとは思いもしなかったので、見つからないわけだ。

珍しい趺坐型。

おだやかに馬口印をきっている。

蓮華座に坐しているのだが、馬が小さくて押しつぶされそう。

一見水牛に坐しているように見える。

安永9年(1780)と古いのに状態はいい。

18 香取市旧山田町川上永信43 川上区民センター

区民センター前庭の端に、十九夜塔や聖観音などと並んで馬乗り馬頭観音がおわす。

馬の顔が大きく、安定感がある。

しかし、鈍重で馬というよりも牛のようだ。

観音の顔は風化してノッペラボー。

天衣が両足から靡いています。

19 同所

なぜか、個人の墓所に人間の墓標と並んでいる。

馬は農家にとって動く財産で、家族同様の愛情を注がれた馬は多いが、墓所も一緒というのは珍しい。

資料ではもう1基あることになっているが、見当たらない。

栗田氏と町田氏の資料にも食い違いがあり、現場は更に両資料とも異なる。

平成14年のセンター改築工事の時に、いろいろと動かしたものと思われる。

20 香取市鳩山リョウケ502 鳩山構造改善センター

生活改善センターだとか地区集会所、コミュニティセンターなどは、寺社跡が多い。

ここには円満寺という寺があった。

石仏が寄せ集まっている一区画があり、その中に馬乗り馬頭観音がおわす。

彩色されていたようで、朱色が少し残っている。

バランスもよく、彫りもいいのに、馬の目が三角なのが惜しい。

それにしても、こうした奥まった場所の馬乗り馬頭観音を、初めて探し出した服部重蔵さんはすごい。

敬服して、ただただ、頭が下がる。

21 香取市旧山田町新里米の下

集落の入口の道路脇に馬頭観音文字碑などとともに、丁寧に安置されている。

NO17妙幢寺の像容と同じ、馬上趺坐型です。

造立年も安永9年(1780)のこちらが10月、向こうが11月。

全体的なフオルムと雰囲気が酷似しているので、同一石工ではないかと思われる。

馬乗り馬頭観音を初めて世に広めた服部重蔵氏は、総ての馬乗り馬頭観音のモデルは香取市旧山田町の観音寺の木像本尊だと述べている。

この本尊は秘仏で、秘仏にそっくりな石造趺坐馬頭観音が境内にあるというので、行って見たかったが、到着が16時すぎになりそうなので、断念せざるを得なかった。

観音寺境内の馬上趺坐馬頭観音(栗田直次郎『石造馬のり馬頭観音』より

なお、この服部説に町田茂氏は、観音寺モデルより造立年がもっと古いものがあるからと否定的です。

目標とした26基は達成できなかったが、千葉県の馬のり馬頭観音の大体の傾向はつかめたように思う。

東総と上総では、像容がまるで異なっていた。

方や、1面2臂、慈愛相。

方や、3面多碑憤怒相。

七里法華のため、その差が画然と分かるのが面白い。

どっちかがどっちかへ影響を与えたと考えるのには、無理があるようだ。

それぞれが自然発生的に生じ、広がったのではなかろうか。

馬頭観音が馬に騎乗しているからびっくりするが、考えてみれば、普賢菩薩は象に、文殊菩薩は獅子の背に趺坐している。

馬頭観音が馬に乗るのは、民間信仰としては、ごく自然な発想で驚くに値しないのかもしれない。

地域的特色のある石仏めぐりは、楽しい。

次はどこの何を見て回ろうか。

思案するのも、また、楽しいのです。

≪参考図書≫

○栗田直次郎『石造馬のり馬頭観音』1992

○町田茂『房総の馬のり馬頭観音』平成16年

○服部重蔵『東総の石仏』1988

○立原啓三、町田茂「上総地方の馬乗り馬頭観音」『日本の石仏』NO76 1995