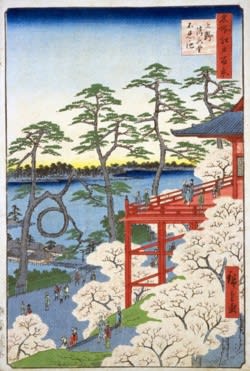

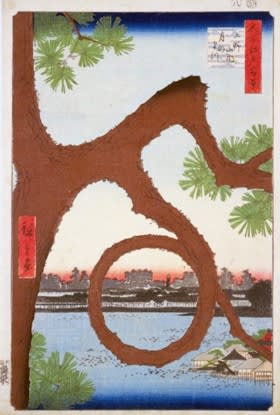

前回に引き続き「不忍池弁天島の石造物」。

今回は、弁天堂に向かって左側の石碑群から。

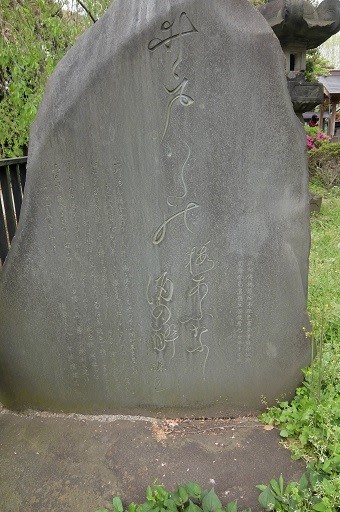

一番手前は「芭蕉翁」碑。

正面に「芭蕉翁」とあるだけで、裏にも側面にも何ら文字がない。

いつ、だれが、何の目的で、という肝心なことが不明。

ざっとネット検索してみたが、その辺を明らかにしたサイトはなかった。

(*ブログ「北杜市ふるさと歴史文学資料館山口素堂資料室『江戸の芭蕉句碑集茗荷』に次のような記述があった。

以上三十七基中、現存のもの十九基か散えられる。都内現存のものと対照しつつ、それぞれ地域的にその現状と由来とを記述案内しよう。なおここで付記しておきたいことかある。それは「芭蕉塚」と「芭蕉句碑」とこの両者をはっきり区別すべきことである。「芭蕉塚」というのは、原則として、芭蕉歿後五十年回忌のころまでの間に、門人その他直接芭蕉

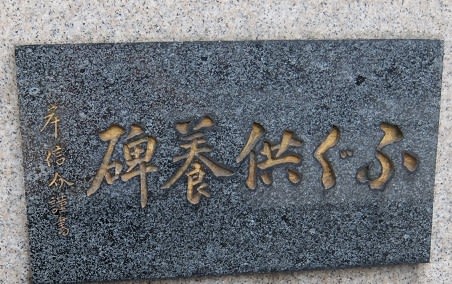

その右隣が、「ふぐ供養碑」。

石柱の囲いの中に供養碑と建立趣旨碑が立っている。

供養碑の上には、トラフグが泳いでいて、ひと目で「ふぐ供養碑」と分かる。

供養碑には「岸信介謹書」とある。

ふぐといえば、山口県下関。

山口県は岸氏の地元だから、当然か。

先月、たまたま御殿場の岸邸に行った。

安倍晋三は岸信介の孫になるが、子供の頃からこうした環境にあれば、「庶民的感覚」にうとくなるのも必然か。

横道にそれた。

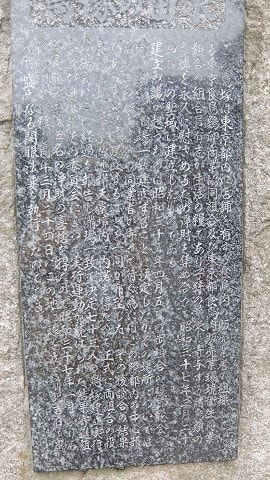

建立趣旨を転写しておく。

世俗に「ふぐは喰いたし命は惜しし」という文句がありますが昔は相当多くの中毒死者を出したものであります。私共ふぐ料理業者はこの天下の珍味のふぐを安心して都民の皆様に料理して提供したい念願から昭和5年ふぐ料理連盟を結成し古来秘密にされていた調理法も講習会などを開催してふぐの毒素を除去する調理法を組合員に公開、完全調理したふぐは安心であることを世人に認識せしめたのであります。

大東亜戦争のおり、食糧難のため東京都に於いて雑炊食堂開始にあたり当連盟は率先之に加わり各漁場は今迄廃業していたふぐを中央市場に出荷するよう要請、完全除毒したふぐの雑炊を一般都民の方々に供し食糧難のいったんに寄与したのであります。斯くしてふぐの需要は年々増加の一途を辿り中毒者は極限されてきたのであります。昭和24年東京都衛生局より当連盟に対しふぐ調理試験実施について協力方を要請せられ連盟は社会公共福祉のため全幅の信頼をもってこれが実現を図り努力を続けた結果今日では東京都のふぐ中毒者は皆無になった次第であります。私共はこの天与の玉饌として天分を果たした幾千万のふぐの霊に満腔の感謝をささげ今後絶対安心してふぐを召し上がられることょ祈念し茲に別記会員有志の協力によってふぐ供養塔を建立した所以であります。

昭和40年9月 東京ふぐ料理連盟 宮崎昇識なんで

なんでこんな内容の石碑が建つのか、書き写しながらばかばかしくなってくる。

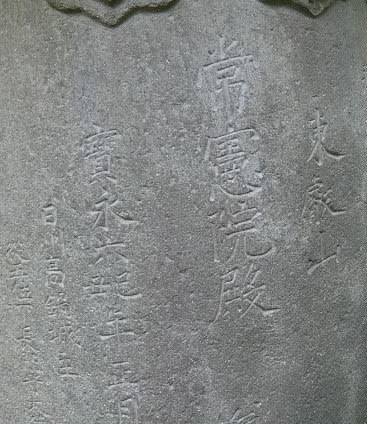

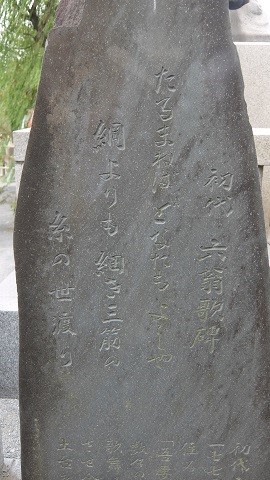

その右隣りは初代杵屋六翁の碑。

石碑は、2基あるが、正面の碑は私には読めないうえに資料がなく、不明。

初代杵屋六翁の顕彰碑か。

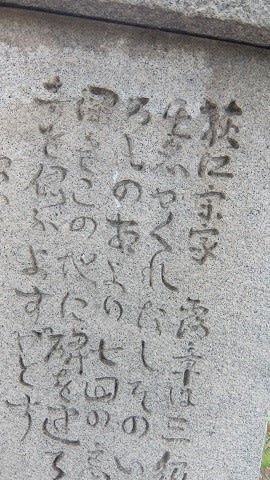

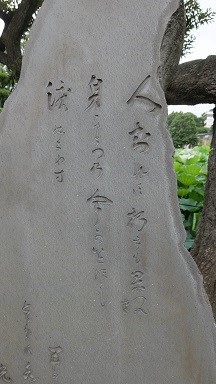

傍らの石碑は、六翁の歌碑。

「多るまねば どなたもよしや 綱よりも

ほそき 三筋の 糸の世渡り 六翁

明治28年建立」

人物検索によれば、杵屋六翁(1779-1855)は、長唄三味線の作曲、演奏の両方に長じ、長唄中興の祖と云われる、とある。

私は、長唄と小唄、端唄の区別がつかない。

三味線についても全く無知。

歌舞伎も知らない。

日本人として半端なのです。

だからこの碑も次の「八橋検校顕彰碑」もサラッと表面をなでるだけ。

黒御影の「八橋検校顕彰碑」は、三面鏡の如く造られている。

正面に「八橋検校顕彰碑」とあり、右に八橋検校史伝、左に頌辞の長文を刻む異形の石碑です。

顕彰碑の前の小碑「六段塚」は、琴の名曲「六段の調べ」にちなむものと思われる。

八橋検校顕彰碑の隣には、なぜか地蔵。

そしてその右側にあるのが、扇塚。

正面には

「扇塚

ああ佳き人かおも影を

志のばざらめや不忍の

池のばほとりに香を焚き

かたみの阿ふぎ納めつつ

佐藤春夫」

更に、背面には

「初代花柳寿美三周忌に当たりて門下および知友相謀り、故人初髷五歳より齢五十二に至る舞踏生涯四十五年間に使用せる遺愛の舞扇を筐中に納め塚を建て供食し以て追善の情を遣りぬ。

発揮人 六代目尾上菊五郎 二世花柳寿輔 花柳章太郎 竹内金太郎 辻二郎 花柳寿輔門下生 二代目花柳寿美

昭和二十四年二月八日の建碑」

「いと塚」の背面には、前田青邨画伯の撰文が刻されている。

「荻江完家露章は三弦の名手としてその名かくれなし。そのいとみちを伝うるもの相より七回の忌を修し、ゆかり深きこの地に碑を建て、ありし日の奇を偲ぶよすがとす」

日本舞踏だ、三弦だと私の知らない世界の碑が続いて、ノーコメント。

隣の五輪塔は、貞享年間造立であることは分かるが、詳細は不明。

「東京自動車三十年」碑は、読む気が起らず、パス。

弁天島に建碑するには誰の許可を要するのだろうか。

それとも寄付金の多寡にでもよるものなんだろうか。

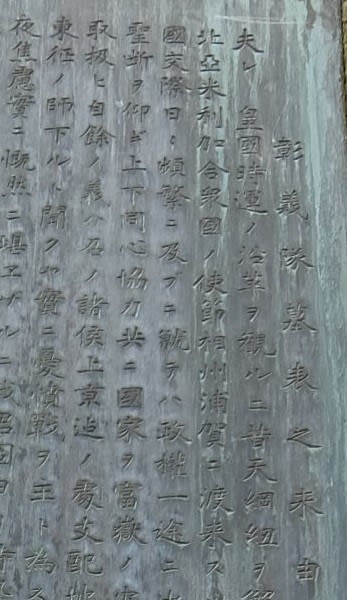

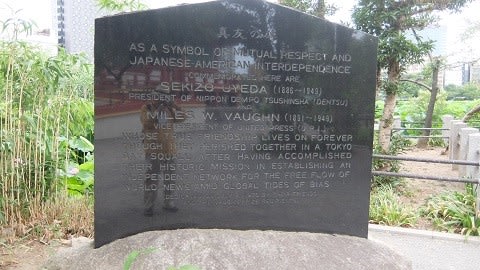

次の「真友の碑」は英文。

「上田・ボーン賞」といえば、日本のジャーナリストなら知らない人はいない賞だが、その上田碩三(電通社長))とマイルス・ボーンUPI副社長が東京湾の突風で亡くなったことを悼み、併せて二人が国際的通信網の確立に寄与したことを讃える記念碑。

AS A SYMBOL OF MUTUAL RESPCT AND JAPANESE-AMERICAN INTERDEPENDENCE

COMMEMORATED HERE ARE

SEKIZO UYEDA (1886~1949)

PRESIDENT OF NIPPON DEMPO TSUSHINSHA (DENTSU)

AND

MILES W.VAUGHN (1891~1949)

VICE PRESIDENT OF UNITED PRESS (U.P.I)

WHOSE TRUE FRIENDSHIP LIVES ON FOREVER THOUGH THEY PERISHED TOGETHER IN A TOKYO BAY SQUALL AFTER HAVING ACCOMPLISHED THEIR HISTORIC MISSION IN ESTABLISHING AN INDEPENDENT NETWORK FOR THE FREE FLOW OF WORLD NEWS AMID GLOBAL TIDES OF BIAS

以上で弁天堂に向かって左側と弁天堂左横の石造物は終わり。

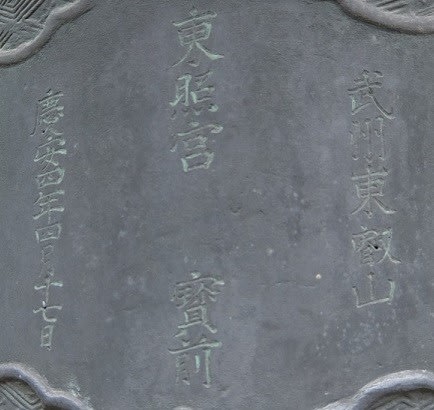

これからは、弁天堂裏の石造物です。

まずは、「筆塚」。

石碑の下半分が剥落している。

無事な上部は「靄崖山人得筆塚之銘」と読める。

靄崖は画家で、文晁の弟子なんだそうだ。

この碑は、嘉永3年1850)に建てられた。

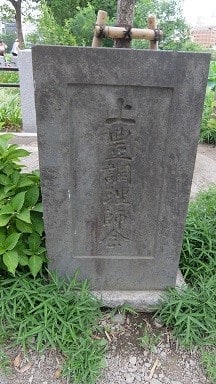

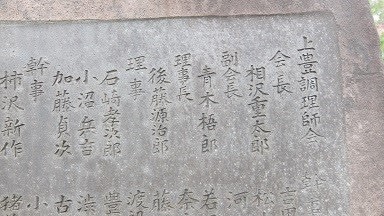

その隣の石塔には「上豊調理師会」とだけあって、はて?これは何だろうと思ったのだが、その次の「包丁塚」の設立者の名称だった。

包丁塚には設立趣意はなく、背面には、上豊調理師会の会員の名前がずらり並ぶだけ。

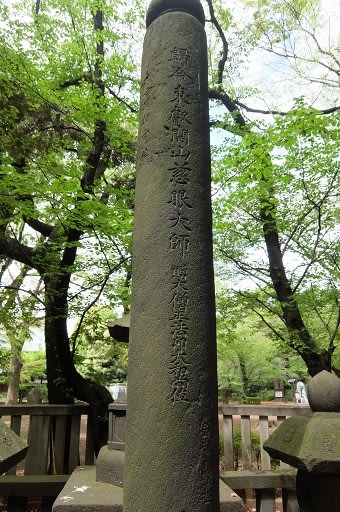

その隣の「鳥塚」は、弁天島最大の石碑。

書は、当時の都知事、東龍太郎。

隣の石碑には、設立趣意が刻されている。

その碑文の一部。

都内の食鳥肉の販売業者が、生活の糧であり、また子孫の繁栄に寄与する諸鳥類の霊魂を永久に慰めんがため、浄財を集めてこの聖域に建立した云々。

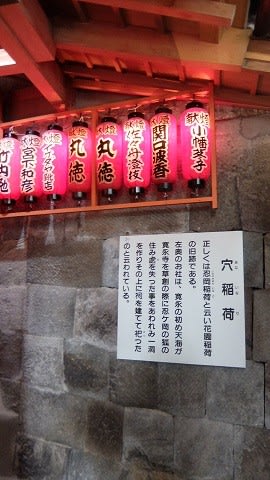

朱色の鉄枠に囲まれて、これも朱色の祠があるが、錠が掛かっている上、説明看板もないので、正体は不明。

ただ、右側に小柄な石塔があって、「辨才天」と彫られている。

弁天堂と池の間の広場にも石碑が2基あって、そのうちの1基には「幕末之剣豪櫛淵

虚仲軒之碑」とある。

「剣豪の碑」なんて、初めて見た。

ネット検索していたら、本人の肖像画があったので、コピーしておく。

画家は伊藤若冲と伝えられているのだとか、そっちの方に興味がある。

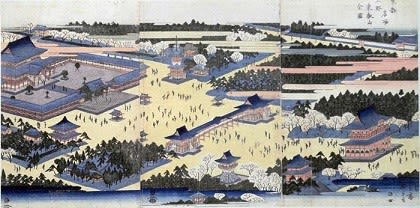

不忍池に突き出たようなのは、「聖天島」。

鳥居や社、何基かの石造物があるが、錠が下りていて入れない。

木々の茂みでよく見えないのだが、等身大の金精様がおわす。

これは裏側から見た図だが、表側はお地蔵さんになっている。

今は柵と錠があって近寄れないが、かつてはOKだった。

当時の写真があるはずで、探したが見当たらない。

弁天堂の裏から表へ。

弁天堂に向かって右には、大黒天。

石碑が何点かあるようだが、近寄れない。

大黒天に向かって右には「魚塚」。

全国水産小売組合が昭和51年(1996)設立したもの。

以上で、「上野公園の石造物」は終わり。不忍池から不忍通りへ出る手前にある石碑は「龍門橋」碑。

不忍池の土手には、蓮見橋、中橋、月見橋、龍門橋と4つの橋が架かっていた。

4橋とも、昭和の初期には姿を消した。

今はこの「龍門橋」の碑で昔をしのぶのみ。

不忍通りを池の端方向へ向かって最初の信号下には「雪見橋」碑がある。

欠けている上、地面に半分埋まっていて、「雪見橋」だとはわかりにくい。

それでもないよりはいい。

通行人の誰一人として、気づく人はいないようだが、ひっそりとその使命を果たし続けている。

。

。

6427

6427