「つかみ」という言葉があります。

読者、観客、視聴者の関心を引くために、冒頭に面白いネタを披歴する演出方法。

「あいつらは、つかみが上手いお笑いコンビだ」というように使われる。

博物館の展示にも「つかみ」は、ある。

新潟県立歴史博物館で2013年11月24日まで開催されていた企画展「石仏の力」では、入るとすぐ、地蔵のコーナーになっていた。

新潟県立歴史博物館(長岡市関原町) 「石仏の力」展入口

「石仏の力」が選んだ「つかみ」は、「踊り地蔵」。

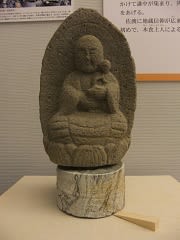

踊り地蔵 (大光寺・旧真野町豊田)

佐渡市豊田(旧真野町)の大光寺で、盆踊りに石仏地蔵を背負って踊る風習がある。

重さ100キロもある石仏を背負っての佐渡おけさは、まるで罰ゲーム。

その地蔵石仏がまず目に入ります。

こんな珍しい地蔵がある、ということで、これは立派な「つかみ」手法なのです。

もう一つの「つかみ」は、「雨乞い地蔵」。

上越市三和(旧三和村)では、日照りが続いて水不足の年には、7月の祭で、お地蔵さんを荒縄で縛り、「いいか地蔵さん、雨を降らさないと池に放り込んでおくぞ」と言いながら、池に地蔵を放り投げる風習があった。

この二つの地蔵は、全国でも例がない珍しい地蔵です。

新潟県立歴史博物館の企画展ですから、新潟県にしかない地蔵を展示して来館者の関心を引くというのは、当然のことです。

実際に「石仏の力」展の出品石仏は全部県内からのものばかりでした。

石仏を地域的観点から見るという企画はユニークで、「石仏の力」展はその目的を十分に達成していたといっていいでしょう。

わさわざ東京から観に行く価値がある企画展だったと思います。

「石仏の力」展会場内

付け加えるならば、都道府県の博物館で、石仏をテーマにした企画展は、全国で今回が初めて。

美術品としての仏像は木彫像ばかりで、石仏は見向きもしない「権威」のありようが、公立博物館の企画立案に、長い間、影響を与えていたわけです。

理屈はさておき、「石仏の力」展に目を転じましょう。

会場で私の目を引いたものの紹介が、今回ブログの眼目。

となれば、、必然、対象は佐渡の石仏となります。

佐渡の石仏だけをピックアップするのは、展覧会の企画構成を崩すことになり、忸怩たるものがありますが。

入り口付近に興味深い新潟県地図がありました。

「新潟県内の石仏調査状況」地図。濃茶:悉皆調査 薄茶:一部調査 白:未調査

今回確認された石仏数は、28541体。

地図は、調査が悉皆調査か、一部調査かを色分けしてあります。

佐渡は悉皆調査地域ですが、新潟県全体では、一部調査地域が多く、未調査地域もあることが判ります。

未調査地域とはどんな所か、行ってみたくなります。

「石仏の力」展のプロローグは「お地蔵さんの力」。

冒頭に「つかみ」として、佐渡市豊田の踊り地蔵があることを書きましたが、この他にも、「地蔵の島佐渡」と銘打って、佐渡の地蔵のいくつかを紹介しています。

佐渡全島では、3万3000もの地蔵があるのだそうです。

身代わり地蔵としての「梨の木地蔵」や親に先立って亡くなった子供の安寧を願う「賽の河原」の紹介は、まずは順当でしょうか。

梨ノ木地蔵(旧真野町豊田) 子供の病気治癒を祈願し、治ったら身代わり地蔵を奉納する

願の賽の河原(旧両津市願)

「長谷の大地蔵」は①佐渡奉行竹村九郎右衛門の恩恵をたたえるために木食長音が建立した地蔵立像で,②一生に一度に限り願懸けができると説明されています。

長谷の大地蔵(長谷寺:旧畑野町長谷)

「長谷の大地蔵」の特徴は平たい顔に大きな鼻。

実はこのような顔の地蔵は、佐渡では何体か確認できます。

大安寺(旧相川町南沢) 大日堂(旧相川町海士町)

法然寺(旧相川町下寺町) 路傍(旧畑野村栗野江)

きわめて特徴的で、同一作者によるものかと思われます。

となると、全部長音が刻したことになりますが、はたしてそうなのか。

せめて制作年が判らないものか、今度、佐渡に行くことがあったら調べてみたいと思っています。

この他、佐渡の地蔵として出品されていたのは、次の4体。

道しるべ地蔵以外は、私には初見の石仏ばかり。

旧新穂村に歴史民俗資料館があるとは、知らなかった。

今度佐渡に行ったら寄ってみるつもり。

岩船地蔵は関東でもめったに見られない。

台座の「岩船山」がはっきり読み取れる。

個人所蔵のようで、二度と拝見することはないだろう。

会場でひときわ大きく目立つのが、柏崎の「ねまり地蔵」。

江戸期、街道に面して大きな地蔵の、座像と立像がおわした。

座像の「ねまり地蔵」の「ねまり」は、「座る」の古語。

佐渡では「ねまり遍路」という言葉があります。

四国八十八ケ所本尊摸刻の石仏を並べ、その前に座って鉦を敲きながら御詠歌をうたい、般若心経を唱えれば、四国を巡ったと同じご利益があると信じられた。

相運寺(旧相川町中寺町)

こうしたミニ霊場は佐渡だけでも20か所近くあります。

大乗寺(旧相川町下山之神)

四国めぐりをしたくても叶わない、日本海の孤島佐渡の人たちが編み出した巧妙な仕掛けだと、私は誇らしく思っていたのですが、なんのことはない、東京近辺でもいくらでもあるのです。

日本中どこでも、四国へ行くことは、庶民にとって夢のような願望だったことが判ります。

「石仏の力」展はこのあと「境界の守り神」と題して、道祖神のコーナーになりますが、ここでは佐渡からの出展はありません。

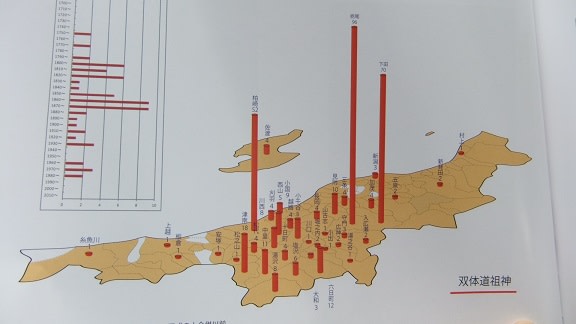

お隣の長野県や群馬県に比べれば、新潟県の道祖神はとるに足らない数でしょう。

その新潟県内でも、佐渡は全くの不毛地帯。

双体道祖神分布図

わずか4基しかありません。

道祖神にくらべれば、庚申塔や日待ち、月待ち搭は越後に遜色ない数があるはずですが、佐渡からの石塔は「二十二夜塔」1基のみ、しかも写真だけ。

二十二夜塔(旧金井町泉)

圧倒的多数の二十三夜塔に比べて、二十二夜塔が少ないのは、新潟県も他府県と同じ。

面白いのは、その少ない二十二夜塔が佐渡に集中していること。

こうした庚申待ちや日待ち、月待ちは、講中の者が集まって、祈り、飲食する場でした。

妻の実家で不幸があって、このブログを書くのを中断して、佐渡へ行ってきました。

お通夜では、坊さんの読経に続いて、講中という集落の人たちによる念仏が唱えられます。

念仏を唱える講中の人たち。前列の人たちが鉦と太鼓を敲き、リードする。

佐渡の葬儀会場はどこでも、こうした講中の席がある。

集落は四日町ですが、四日町には、通夜式の講中の他、庚申待ちと二夜待ち(二十二夜待ち)の講中があり、今も月に1回、活動しているとのことでした。

妻の姉から聞いた「庚申さん念仏」は、次のようなものでした。

「南無至心帰命頂礼十方界一切の三宝(3遍唱える)

お庚申だあ、庚申だ、まいたりまいたり、そわか(30遍唱える)

がんにしくどく じょうどうせい いっさい どうほつ ぼだいしん おうじょう あんらくこく

こうみょうへんじょう じっぽうせかい ねんぶつ しゅじょう せっしゅふしゃ

南無阿弥陀仏(何遍か唱える)

がんにしくどく じょうどうせい いっさい どうほつ ぼだいしん おうじょう あんらくこく」

石仏の地域別分類で、佐渡と越後が最も際立っているのが、寒念仏搭。

寒念仏塔分布図

佐渡には、1基もありません。

積雪量こそ越後に比べれば少ないものの、寒さは勝るとも劣らない佐渡に、なぜ、酷寒修行の寒念仏搭がないのか、不思議です。

逆の現象もあります。

釘念仏搭は、佐渡にはあるが越後には皆無です。

越後というより、日本中で釘念仏搭があるのは、小佐渡の赤泊、小木一帯だけという珍品。

新潟県の「石仏の力」展で取り上げてないのは、残念なことです。

山岳信仰としての出羽三山塔は、越佐の違いなく分布しています。

出羽三山塔分布図

佐渡からは、安養寺(旧金井町)の出羽三山塔が出展されていました。

出羽三山塔(安養寺:旧金井町安養寺)

一般的な「羽黒山、月山、湯殿山」の羽黒山の代わりに鳥海山を刻む珍しいもの。

越佐の違いが極端な山岳信仰は、米山信仰か。

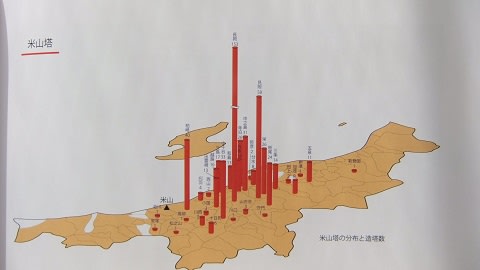

米山塔分布図

長岡市を中心に中越地帯に米山塔は数多く分布していますが、佐渡には皆無です。

その代わりに佐渡最高峰の金北山塔が出品されています。

金北山塔(旧相川町鹿伏)

ただし、会場にではなく、図録『石仏の力』に載っているだけですが。

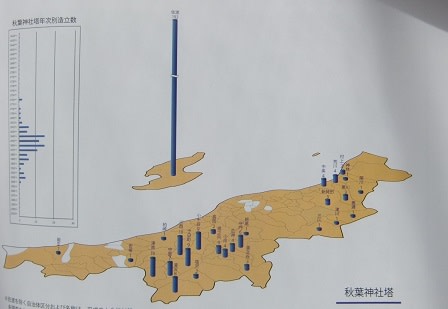

米山信仰とは逆に、本社が越後にありながら、佐渡に突出して多いのが、秋葉山塔。

秋葉山塔分布図

火伏の神としての秋葉山信仰の本山争いは、江戸期、浜松市の秋葉(しゅうよう)神社と栃尾の秋葉(あきば)神社の間で争われ、喧嘩両成敗で双方の存続が決められた。

中越に秋葉山塔が少ないのは、直接、栃尾の秋葉神社に参詣できたからでしょう。

秋葉神社(長岡市栃尾)

佐渡からだと、そう簡単ではない。

石塔を建てて代参することになる。

佐渡に秋葉山塔がやたら多い、これがその理由です。。

上の写真は、旧金井町新保の新保宮の秋葉山塔。

とても難しい字で、「あきばさん」とは、とても読めない。

学があったんですね、昔の人は。

私が好きな「秋葉山塔のある風景」はこれ。

路傍(旧相川町後尾)

秋葉山塔が2基と六字名号塔が1基。

バックに墓地と海があって、いかにも佐渡らしい風景です。

再び「石仏の力」展に戻ります。

「石仏の力」展に出品された佐渡の石造物で、白眉は足尾山塔と足型石ではないでしょうか。

「足尾山」は足尾銅山とは無関係。

茨城県の筑波山と加波山の中間にある山のこと。

1975年刊行の『日本石仏事典』には、「足尾山塔」は載っていません。

1986年の『日本石仏図典』に、やっと、「足尾大神」としてわずか3行の説明があるだけ。

「常陸国の足尾山を祀る。足腰を丈夫にする神といわれ、大わらじを奉納する信夫山の行事が有名である」。

そして、面白いことに、付いている写真は、佐渡市旧真野町椿尾の「足尾大権現」塔なのです。

「石仏の力」展には、2点の「足尾山塔」の写真と足をかたどった石造物が出展されています。

旧相川町鹿伏の「足尾山塔」の写真では、真新しいわらじが奉納されているのが判ります。

足尾山塔(旧相川町鹿伏)

もう一枚、旧両津市下久知の「足尾山塔」の写真には、石塔の下に足型石があります。

下が、その現物。

足尾山塔に奉納された足形石(旧両津市下久知)

草履やわらじと同じように足の悪い人が、治癒のため奉納、祈願したものでしょう。

それにしても珍しい。

よくぞ見つけたものだと関係者の努力に賛辞を惜しみません。

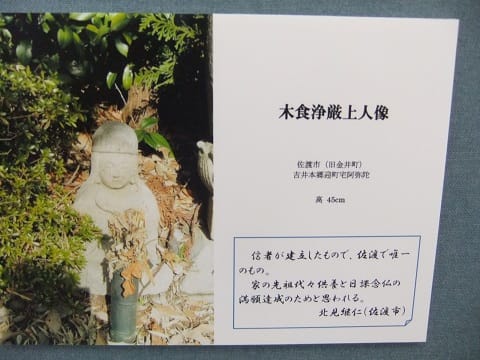

珍しいといえば、会場外に設けられた写真展の中に、木食浄厳上人像があるのには、びっくり。

(*木食浄厳については、前回「佐渡の弾誓と浄厳名号塔」をご覧ください)

浄厳と断言しているのは、文書の裏付けがあるからでしょうか。

痩身長髭のイメージに反して、まるまると太った体型なのが意外です。

浄厳の石造物はないと思われていたのですから、これは大発見。

と、私は思うのですが、周知の事実で知らないのは私だけだったのかも。

いずれにしても、有意義な展覧会でした。