予定通りゴールデンウィーク後半はゆっくりお休みしました。明日からは通常業務です。

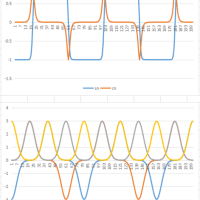

微分幾何学に関して。主方向をつないだ曲面上の曲線の図がネットに出ていて、見たこともない感じと思ったら、積分曲線だとのこと。

積分曲線といえば、高速道路のカーブに採用されるクロソイド曲線、しか知りませんでしたが、こんなところにも出てくるようです。というか局所の線形空間を接続しているから当然か。

まあだから普通では解けないような問題が続出する訳です。物性や一般相対性理論が何となく難解な理由の一つだと思います。

何となくですが、等高線表示の手法が使えるような気がします。ふむ、互いに垂直で交わる2種の等高線。割と奇妙で面白い図が出てきそうです。ネットで出てきた図は臍点がキーワードだったので(不定の)正の曲率の面でしたが、負の曲率が混ざっているとさらに面白そう。この分野、研究者はいるのかな。探さないといけません。

休日というので、最近手に入れた古典代数学の分厚い2分冊の教科書を読み始めました。冒頭で、自然数から「数」を拡大するのをごく丁寧に、徹底した公理主義で説明しています。これはありがたい。

というのも、この部分は証明可能性の観点から、代数学でも数理論理学的にもきっちりと片付けないといけないのですが、しっかりやるといささか退屈になってしまうためか、ごくあっさりと済まされている場合が多くて、いざプログラミングとかデータベースを作る際に困ってしまいます。

代数学のためか、自然数が1から始まっていて、数理論理学では通常は0から始まるので、どうなるかと思っていたら普通に整数に拡大しています。まあ当然か。次の見所は有理数、つまり分数に入るのは当然として、小数の扱いがどうなるかが気になります。浮動小数点記法も。単に計算上の便宜的な記号の並びだ、で済まされているのかどうか、が関心事です。実数の存在性と関係しますので。