コロナ禍で中止されていた皇居の乾通り通り抜けが3月25日~4年2日まで4年振りに一般公開されました、多少桜の満開が過ぎた3月30日午前中にカメラを持って出かけて来ました、地下鉄千代田線二重橋前駅下車、馬場先門から内堀通りを渡り、警察による手荷物検査、金属探知機検査を受けてから坂下門から皇居に入門しました。

例年、桜と紅葉の時期になると坂下門から宮内庁庁舎横を通り、蓮池濠沿いに乾門までを貫く「乾通り」が解放され多くの観光客が訪れます。

江戸城は徳川家康が江戸に入府した慶長8年(1603)以降、武家の棟梁である「征夷大将軍」となった家康から四代将軍家綱までの慶長、元和、寛永、万治期の57年に及ぶ間、全国の大名を総動員した「天下普請」により本丸、二の丸、三の丸、西の丸、西の丸下、吹上、北の丸と周囲16㎞に及ぶ巨大な城郭(門の総数は56、桝形門39)を完成させました。

なお現在、天皇が住まわれる宮殿(皇居)は江戸時代は隠居した将軍、次期将軍となる人物が住んだ西の丸で、将軍の居住する本丸中奥、大奥、幕府の執務機能があった表(天守台以外、建物はありません)は今日、東御苑となって一般公開されています。

(1)皇居・乾通り

週末は見物客で一杯になる皇居前広場も、ピークを過ぎたこの日は人出も多くない為に長く待つこともなく坂下門から入ることが出来ました。

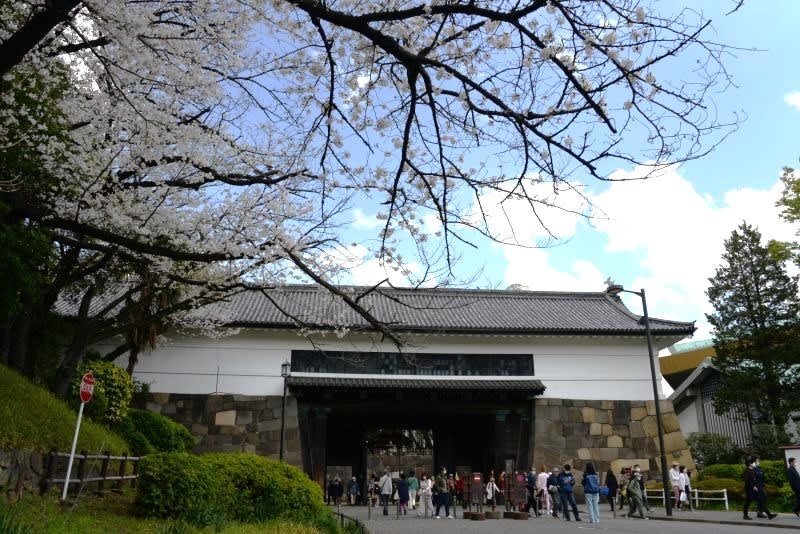

西の丸の通用門である「坂下門」から入門

明暦3年(1657)の大火で焼失した天守閣に代わり徳川幕府時代、仮の天守閣となった富士見櫓

宮殿(立ち入り禁止です) 山下通り(右奥が祖先が祀られる紅葉山)

下道潅濠と桜

富士見多聞と桜

西の丸と蓮池濠で隔たれた本丸富士見多聞(多聞は倉庫の意味)

残念ながら枝垂れ桜は盛りを過ぎていました

全国の大名を総動員した天下普請で造られた江戸城、現在でも石垣等の遺構は築城当時の姿を残しています

乾濠と桜

坂下門から入り乾門に向かう人の流れ 明治時代に造られた乾門

(2)千鳥ヶ淵緑道ー北の丸公園ー田安門

千鳥ヶ淵緑道から千鳥ヶ淵の桜を撮りに向かいます 千鳥ヶ淵は桜が満開、花びらもまだ散り始めたところで「花筏」には至らず

ボート乗り場は多くの人が順番待ち

北の丸公園に咲く枝垂桜が丁度満開になっていました

寛永13年(1636)に建てられたと言われる田安門、高麗門と櫓門からなる桝形門

高麗門を出ると靖国神社や九段下駅が間近 櫓門から見た桜

田安門から出ました

田安門から見た千鳥ヶ淵

牛ケ淵

牛ケ淵と建て替えられた九段会館の新旧の建物

九段下・平川濠から見た丸の内のビル群

牛ケ淵から見た武道館

牛ケ淵から見た田安門

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます