江戸東京博物館

JR総武線両国駅を降りると目の前が国技館です、ちょうど一月場所が開催中でのぼりが揚がっていました、江戸東京博物館はその後ろにあります。

今回は常設展示場で歌川広重の「東海道五十三次」、企画展示室で「大浮世絵展」が開催されていて、両展示展ともに実物が展示され多くの人が訪れていました。

両国国技館、その後ろが江戸東京博物館

6階の江戸ゾーンには寛永期の町人町の精巧なジオラマがあります。

日本橋を模した橋が架けられています

東海道五十三次

嘉永6年(1853)に刊行された「江戸寿那古細撰記」によると歌川系絵師として豊国にかほ(似顔絵)、国芳むしや(武者)、広重めいしょ(名所)と人気のジャンルが記載されています、広重はこの時57歳、「東海道五十三次」、「木曽海道六十九次」シリーズで風景版画の名匠として不動の地位を築いています。

「一立斉広重」の懸札

広重の所持品の展示

死後に豊国が書いた広重像 広重の遺言状

箱根関所手形

東海道には箱根と今切(新居)に関所があり「出女と入り鉄砲」を厳しく取り締まっていました、箱根関所は小田原藩の管轄下にあり藩士が交代で往来する旅人を監視していました、この手形は武州(埼玉)足立郡三丁免村の名主が発行した手形で「村人19人が伊勢神宮詣でに行くので関所を通行させて欲しい」と書かれています。

展示資料

十返者一九が書いた「東海道中膝栗毛」

「東海道名所図会」、江戸時代後期に書かれた諸国の名所旧跡・景勝地の由緒や各地の交通事情を記し、風景画等を添えたガイドブック

「東海道分間絵図」、東海道を1/12000で描いた絵図 安政1年(1854)に伊勢神宮外宮が出したお札類

旅に必要な用品 浪花講看板と茶店兼旅籠の写真と「講」の資料

道中の様子の写真、資料 道中絵図①

道中絵図② 天保14年(1843)に奉納された伊勢参宮奉納絵馬

「東海道五十三次」出発の地日本橋、近くにあった魚河岸から営業に行く棒手振りが描かれています

到着地、京都三条の絵

東海道五十三次は天保4年に版元である仙鶴堂(鶴屋喜右衛門)と保永堂(竹内孫八)の共同で出されましたが、途中から保永堂単独で版行されました。

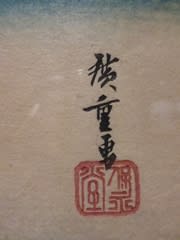

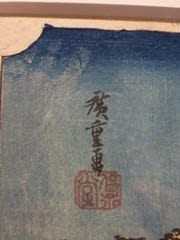

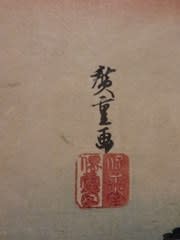

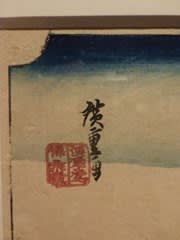

版画には広重の落款の下に保永堂の印が押されていますが、53枚すべてが異なる印影でした。

「東海道五十三次」が人気を得たのは「東海道名所図絵」、「東海道中膝栗毛」など庶民の間に東海道旅行への関心が高まった事があげられます。

広重はその後、風景画シリーズを次々と発表しますが、安政3年(1856)から「名所江戸百景」シリーズ全120枚を描く途中に没しています。

浮世絵展

江戸時代の生活・文化を知る上で貴重な資料となる浮世絵が約340点展示されています、浮世絵誕生以前に人気となった近世初期の風俗画から江戸、大正、明治、昭和まで時代ごとにまとめられ浮世絵の変遷が分かる様に展示されれいました、特に海外に流出した作品もシカゴ美術館、大英博物館、ベルリン国立アジア美術館、ホノルル美術館など海外から里帰りした作品も多く、菱川師宣、鈴木春信、喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川広重などが描いた作品が目の前に展示されていました。

展示作品リストの一部

企画展示室が会場、中は写真撮影不可でした

中禅寺湖畔バスターミナル、背後は男体山 午後1時30分過ぎに「たくみ庵」着、今回は車でないため天麩羅で一杯、塩で食べる天麩羅は美味

そばつゆは多少甘目だが手打ちのそばが旨い アルコールも入って仲間も満足 ランチタイムのみ営業、午後2時閉店

「田母沢御用邸」公園内にある「たくみ庵」から歩いて二荒山神社、東照宮を目指します、途中にあった石造りの教会

正面が徳川三代将軍家光の墓所がある大猷院、右が二荒山神社

勝道上人が開山した二荒山神社、この本宮の他に中禅寺湖畔に中宮、男体山頂上に奥宮をもつ

拝殿近くの杉の木にも正月用のお飾りが 初詣に来た人達が祈念したおみくじ

拝殿 社務所

二荒山神社から東照宮に向かう参道に建つ銅鳥居 べんがら色の塀と本地堂

参道に並ぶ灯篭

東照宮の表参道

東照宮

慶弔18年(1613)、家康の遺命により天海上人が静岡・久能山から神格化された家康の棺をこの地に移し神廟を建立、その23年後の寛永13年(1636)に家康を尊敬する家光により東照宮の大造営を行い、今日見ることが出来る華麗な廟となっています。

なお、当初建立された東照宮の建物は、徳川家のルーツと言われる群馬県太田市の「世良田東照宮」の拝殿として移築されています。

東照宮仁王門、今回は陽明門が修復工事中で見れない為、中には入らず 石鳥居の左に五重塔、右に仁王門が見える

石灯籠と仁王門 五重塔の案内

彩色豊かに塗られた五重塔

地震などの振動を吸収するた為に心柱を浮かせた構造になっている、江戸時代の匠の技が生きていた

輪王寺逍遥園

閉館ぎりぎりに入った日本式庭園、小規模ながら苔むした池泉回遊式の庭園は江戸時代に造営されており、一説によると小堀遠州作と言われれいます。

本堂である三仏堂は改修工事中でした

神橋

橋の長さは28メートル、巾7.4メートル、高さ(水面より)10.6メートル、奈良時代末期に架けられたこの橋は神聖な橋とされ、寛永13年に現在のような神橋に造り替えられました、神事・将軍社参・勅使・幣帛供進使などが参向のときのみ使用された様です。

大谷川に架けられた神橋、二荒山神社の管轄です

神橋から東武日光駅に戻りましたが、直近の特急は満席の為、1時間後の「きぬ136号」の指定席を確保して駅周辺を散策

今回の参加者 JR日光駅は大正時代の建物を模したレトロ調です

出発を待つ電車、天空には月が出ていた

この電車で下今市まで行き、特急に乗り換えました 浅草まで戻り、老舗の洋食店「ヨシカミ」で夕食をとり、散会しました。

午前7時30分浅草発の東武特急「華厳一号」に乗車して日光に向かいました、参加者はO氏、I氏、私の3名です。

9時18分に日光に到着、空気は冷たいが市内には雪は無し、標高が少し高い中禅寺湖畔が冬景色であることを期待してバスに乗りました、いろは坂近くになると残雪が見受けられる様になって期待が高まります、中禅寺湖畔の手前にある明智平で下車、ロープウェイで展望台に昇りました。

いろは坂はきれいに除雪されていますが、路側は除雪された雪が積もっています

眼下にジグザグな「いろは坂」が見えます 奥に見えるのは大真名子山

明智平

ロープウェイ乗車時間は2分、料金¥750.-は高い!(?) まだらに雪をかぶった男体山

山肌の葉を落とした木々と雪のコントラスト

明智平展望台から筑波山が雲の中から顔を出していた

展望台から中禅寺湖、華厳の滝、男体山の裾野が一望できます

男体山(2484m)、頂上には二荒山神社の奥宮があります、華厳の滝が小さく見える

明智平からバスで5分で中禅寺湖畔に到着、徒歩で華厳の滝展望台に移動

滝壺の周囲は凍結しています 滝の流れとつらら

滝上も流れ落ちる周囲は凍結しています、もっと寒くなると滝も凍るのでしょう

山に囲まれた社の佇まいが好きで初詣は鎌倉の鶴岡八幡宮と決めています。

毎年、鎌倉周辺を歩いてから参拝して帰ります、コースとしては①北鎌倉から直接八幡宮に直行、その後市内散策②建長寺境内から天園ハイキングコース(鎌倉アルプス経由)を瑞泉寺まで歩く、③北鎌倉で降りて浄智寺から源氏山、銭洗弁天までを歩く大仏ハイキングコース経由、④藤沢から江ノ電で沿線を歩いてから鎌倉に入ると毎年さまざまですが、今年はJR東海道線で藤沢まで行き、江ノ電に乗り江の島で下車して江の島島内を散策してから鎌倉に入りました。

乗り降り自由のJRホリデーパス、江ノ電一日乗車券を購入 藤沢から江ノ電に乗り換え

江の島駅で下車です 駅から江の島に向かう人が切れ目なく続いていました

江の島に渡る大橋から富士山が見えた、今まで何度か来ていたが天気が悪く見ることが出来ませんでした

片瀬海岸近くを疾走するマリンジェット

源頼朝が弁財天を祀った「江島神社」に向かう人の波、江戸時代も庶民の「江の島詣」が盛んでした

仁寿3年(853)に慈覚上人により創建された中津宮

江の島ヨットハーバー、対岸は七里ヶ浜 最上階の展望台までエレベーターで昇れる江の島灯台

時間が無く、灯台までエスカレーター(有料)で昇りました 灯台から見た江の島大橋、七里ヶ浜、稲村ケ崎

島内の庭園はチューリップが満開でした

江ノ電の腰越~鎌倉高校前までの眺めが好きでよく歩くのですが、今回は時間が無く江の島から電車に乗りました。

昼食に旨い蕎麦が食べたくて、「松原庵」で昼食をとるため由比ヶ浜で下車です。

松原庵

http://www.matsubara-an.com/kamakura/shop.php

新型車両が増える中、旧型車両が懐かしい 由比ヶ浜の住宅街の中にあった「松原庵」

先客が多く席に着くまで1時間待ち 民家風の店の入り口、建物横に待合の席があります

室内の席とテラス席があり選択できます、室内が混んでいた為にテラス席につきました、テラスには大型の石油ストーブが備えられ、席にはひざ掛けが用意されていて寒さを感じさせません。

原宿にも店があるそうです。

蕎麦を食べる前に熱燗とつまみを注文

天せいろ、つゆは辛口でした 暖かい力そば

店を出て3分ほど歩きR134を渡ると由比ヶ浜海岸です、松原庵に着いたのが午後2時、店を出たのが3時半を過ぎていて、日没の時間に近くなっていました。

由比ヶ浜

空が茜色に染まっています、手前の岬は稲村ヶ崎

由比ヶ浜から八幡宮までの1.6㎞を歩きました、多くのカップルが海岸で日没を見ています

鶴岡八幡宮で初詣

正月も4日目で遅い時間の為、すぐに参拝できると思っていたが、想像以上に人出が多く階段下で30分ほど待つ事に。

若宮大路の中央を貫く段葛には灯が入った提灯が並ぶ 若宮大路にある蕎麦処「段葛こ寿々」、いつも行列が出来ています

階段下でロープで規制、順番を待ち階段を上がって参拝しました、日中だと1時間30分待ちになります

『今年が良い年であります様に』