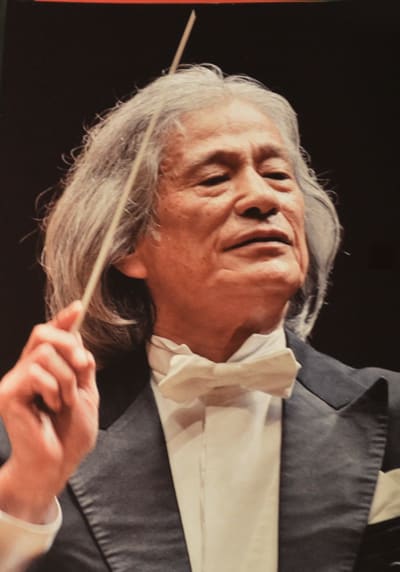

昔からワーグナーに造詣が深い指揮者として知られている飯守泰次郎ではあるが、近年ブルックナーをツィクルスで採り上げているので、是非とも行ってみたいと思っていたところ、今日たまたま時間ができたので、当日のコンサートへもぐりこんできた。

ワーグナーとブルックナーの関係は、今さら説明しても仕方がないが、ブルックナーは、生前ワーグナーのことを崇拝してその生涯に渡って影響を受けていた。特に和声と呼ばれる部分が大きく影響が見られ、これは、指揮者飯守氏によれば、ワーグナーと同じ響きをしているとのこと。そのワーグナーを得意とする飯守が、ブルックナーを振るとどうなのか気になって仕方がなかったわけだ。

交響曲のツィクルスだから、一曲のみのプログラムというのも好ましく、今日は大好きな第8だから気合いも入る。実際にじっくりと演奏を聴いてみて、まず思ったことは、やはり素晴らしい楽曲であるということだ。100年以上も前にどうしてこんな楽曲が書けるのだろうか。この演奏を聴いていて、普段の不甲斐なさ、ちっぽけな自分がほとほと嫌になる。この楽曲からは、人間を遥かに超えた「自然」のたたずまいを感じる。人間の喜怒哀楽などといった浅はかさではない。もっと大きくもっと深いものをだ。

確かに今日の指揮者飯守氏は、ブルックナーの響きをよく知っている。要所要所で、素晴らしいハーモニーが感じられ、十分にブルックナーの醍醐味を味わうことができた。しかしテンポが随所で揺れ動き、クライマックスで大見えを切ったり、またアッチェランドが激しく、内声部が聴き取れなかったりと、ちょっと意外な面も見受けられた。これでは、60年代の旧スタイルのようでもあり、ちょっと懐かしくも思ったが、やはりブルックナーは基本インテンポだろう。本当はもっと大きな音楽なのにと聴いていて考えさせられる箇所が多々あった。またもう一つ付け加えるなら、オケは、飯守氏に必死で付いていっているのがわかったが、やはり、現在の読響や都響に比較してしまうと、一段落ちてしまうのが残念。特にアントンKの席からは、木管が弱く感じてしまった。もっお雄弁に、自己主張してほしいポイントが散見できた。

「聖なる野人光臨」と、キャッチフレーズが出来上がっているようだが、まだこのツィクルスも中盤、さてこれからの佳境を迎える後半戦はどんな演奏が聴けるのか、益々楽しみになってきた。

****************************

第289会定期演奏会 ブルックナーツィクルス第4回

ブルックナー 交響曲第8番 ハ短調 ノヴァーク版第2稿 1890年

指揮 飯守泰次郎

東京シティフィルハーモニック管弦楽団

東京オペラシティコンサートホール