■パパのニュー・バッグ / James Brown (King / 東芝)

今となってはジェームス・ブラウンも、ゲロッパッの人!?!

そういう認識が強いかもしれませんが、確かにジェームス・ブラウンのパフォーマンスは、ファンキーなリズムに乗った掛け声ばっかり、それとダンスにマントショウというイメージが定着していのは否めません。

しかしそれは決して土人の叫びでもないし、単なるビートの演芸ではありません。ブルースの魂とソウルフルな熱気を極限まで煮詰め、熱く、熱く放出していく黒人ならではの世界を端的に表現した無形文化財かもしれないのです。

そしたジェームス・ブラウンのスタイルは1960年代中頃に一応の完成形になったようですが、芸能活動をスタートさせた頃はR&Bのコーラスと歌、そしてリトル・リチャードあたりの影響が強い泣き節パラードやアップテンポのグイノリで押し通すステージングが、流石の黒人芸能という感じでした。

それは自らのライプ巡業で煮詰められ、まさに「一座」と呼んで過言ではないステージには、子飼のバンドと前座歌手、司会や道化、コーラス&ダンスのグループが渾然一体となって主役のジェームス・ブラウンを盛りたてるという、圧巻のパッケージショウが黒人層にウケまくったのです。

つまりハズレの無い、「お徳用」だったんですねぇ~♪

そういうことですから、ジェームス・ブラウンもまた、R&BどころかジャズやR&R、あるいは諸々の白人芸能までも貪欲に吸収する汎用性を発揮し、その過程で自らドラムスやオルガンを演奏するジャズっぽいR&Bインストのレコードも作っていたのですが、これは本来、「歌手」として契約していたキングレコード以外のレーベルとも契約を得るための苦肉に策だったと言われています。

そしてそこで作られた演奏の中に、「ウッ」とか「ハァ~ッ」とかの掛け声や叫びが入っているところが興奮度数の高い秘密でしょう。歌えない条件が見事に活かされたというか、それが偶然か故意かは分かりませんが、とにかく成功したのは事実です。

また同時に流行のファンキージャズがR&B色に染まり過ぎても、モダンジャズ保守本流のミュージシャンではないジェームス・ブラウンが演じているとなれば、ガチガチのジャズ評論家やファンからは白眼視される媚びた内容が、逆に大衆にはストレートに受け入れるという好結果に結びついたようです。

それはモダンジャズが特有のシンコペイトしまくったフィーリングが、8&16ビートの黒人R&Bや後のラップに通じる言葉のリズム遊びの世界に融合していく初期段階だったと思います。

平たく言えば、スタッカートを強調したタテノリのリズムの中で、意図的にズレたビートを活かして叫び、唸るジェームス・ブラウンの声とノリが、それ以前のR&Bから少しずつ逸脱していった成果じゃないでしょうか?

そして、その最初の成功作が、本日ご紹介のシングル曲「パパのニュー・バッグ / Papa's Got A Brand New Bag」で、これは1965年に発売されるや、忽ちの大ヒットになっています。特に良い曲メロがあるわけではないのですが、きっと多くの皆様が、チャラチャラ、カッキ~ン! というキメのリズムギターブレイクを聴いたことがあるんじゃないでしょうか。

全体はブルース形式のR&Bで、分厚いブラスとジェームス・ブラウンの粘っこい歌い回しが、ハネたようなビートを活かしたリズム隊とホーンリフに力強くバックアップされるという展開は、全く永遠に不滅でしょう。

まあ、このあたりは文章にする虚しさが確かにあって、実際に聴いて、感じていただくしかない世界なんですが、虜になると抜け出せませんよ。

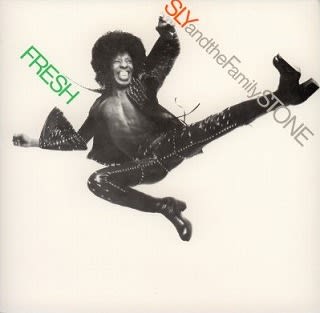

極言すれば電化期のマイスル・デイビス、あるいはスライにしても、ジェームス・ブラウンからの影響があって、初めて自らのスタイルを貫いた部分は決して否定出来ませんし、後にはプリンスのように、変態的な解釈を施した黒人ロッカーも登場しているほどです。もちろん白人・黒人を問わず、このあたりをパクったミュージシャンは星の数ほど存在しています。

で、このシングル盤は私が昭和40年代末に中古でゲットした、一番最初に買ったジェームス・ブラウンなんですが、実はそれまでに、私はジェームス・ブラウンの歌をラジオ等々でかなり聴いて、けっこうカッコイイ! なんて思っていました。しかし、それでもレコードが買えなかったは、つまりはジェームス・ブラウンの歌と演奏にはメロディの良さが欠落しているからで、まあ、これは例えば「It's A Man's Man's World」のような泣き節スタイルの曲には当てはまらないことではありますが、それにしてもメロディが……。

なんて思っていたら、その頃に行われたフィルムコンサートで観たジェームス・ブラウンの圧巻のライプパフォーマンス! 黒人にしては小柄な体躯をエネルギッシュに動かし、エキセントリックに叫び、熱く歌う! その姿には今もって言い知れぬ神秘性とカリスマがありました。もう、レコードを買うしか無い!

幸いなことに、私は後にジェームス・ブラウンのライプにも接していますが、こうしたスタイルは普通、レコードよりはライプの方が良いという定説が、ジェームス・ブラウンの場合はライプも良し、またスタジオで作られたレコードも、ちょいと違った良さとして、どちらも迫力満点なのです。

決して語りつくせない偉人のジェームス・ブラウンではありますが、わずかな時間しか楽しめないシングル盤片面の世界でさえ、完全に聴き手を満足させてしまうのは凄いと感服するばかりです。