「ヤマト」というと、すぐ思い浮かべるのは、魏志倭人伝に出てくる「邪馬台国」。ここ、みやま市瀬高町も合併する前は、山門(やまと)郡でした。

旧山門郡は、瀬高町、山川町、三橋町、大和町の4町でした。これが、平成の大合併で、三橋町・大和町は、柳川市へ、瀬高町・

山川町は、三池郡高田町と3町合併し「みやま市」になりましたので「山門郡」は無くなりました。

江戸時代の学者 新井白石は、邪馬台国の所在地を全国の地名と照らし合わせ九州の「山門郡」と推理しました。

実際、瀬高町には、卑弥呼の墓であろうといわれる「権現塚古墳」があります。また、卑弥呼が居城したであろうという「女山(ぞやま)神籠石」があります。

街道歩きのついでに立ち寄ってみました。

●農産物直売所は、「卑弥呼の里」というネーミング。

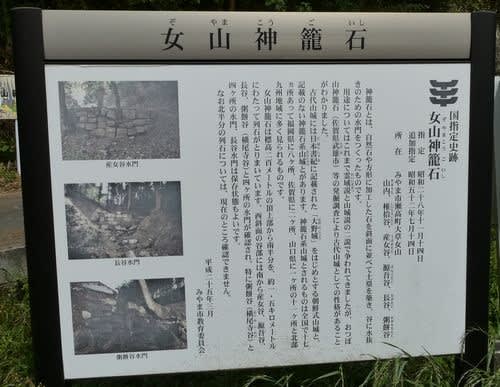

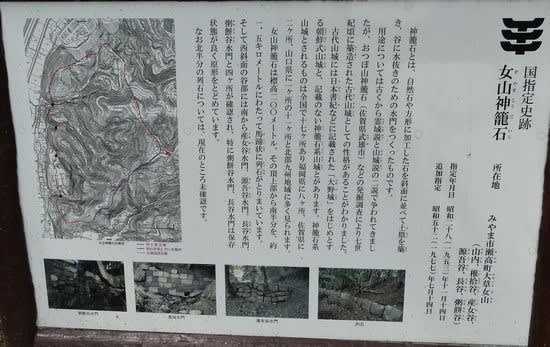

● 女山(ぞやま)神籠石(こうごいし) 読み方は、「ぞやま」です。昔は女王山だったそうで、それがいつの間にか、「女山(ぞやま)」になったそうです。

案内板によれば、「神籠石とは、自然石や方形に加工した石を斜面に並べて土塁を築き、谷に水抜きの為の水門をつくったものです。用途については、これまで霊域説と山城説の二説で

争われましたが、おつぼ山神籠石(佐賀・武雄市)等の発掘調査により、古代山城としての性格があることがわかりました。

古代山城には、日本書紀に記載された「大野城」を始めとする朝鮮式山城と記載のない神籠石系山城があります。神籠石系山城とされるものは、全国で17箇所あって、福岡県に8箇所、

佐賀県に2箇所、山口県に1箇所の11箇所と北部九州地域に多く見られるものです。

女山神籠石は、標高200mの頂上部から南半分を約1,5kmにわたって列石がとりまいています。

西斜面の谷部には南から産女谷、源吾谷、長谷、粥餅谷(横尾寺谷)と4か所の水門が確認され、特に粥餅谷(横尾寺谷)と4か所の水門、長谷水門は保存状態もよいです。

尚、北半分の列石については現在の所確認されていません。 平成25年 みやま市教育委員会 」

女山には、首飾り、銅矛が発見され、また、内部にも多数の古墳が発見され、勾玉や管玉が出土しています。卑弥呼がここに居城して祭祀を行っていたかもしれません。

この上の方に女山神籠石展望台がありますのでそちらの方に行こうと思い、山の中に足を入れた所、長さ1mぐらいの蛇が行く手を遮りました。

私、この歳になっても蛇は苦手です。ですから展望台には行けませんでした。

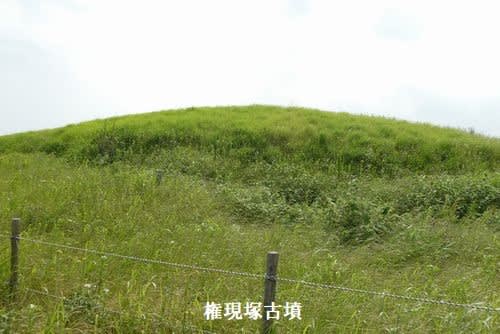

● 権現塚古墳 市内最大級の二段築成の円墳で、市指定史跡です。規模は径45m、高さ5.7m、周囲113.5m。年代ははっきりしていませんが、大化の改新の際、規模の大きい古墳を造るなどの

厚葬を禁じていたため、大化の改新以前のものとされています。伝説によると、神功皇后が田油津媛を討った際に多くの戦死者を出したので葬った塚との説もあり、または卑弥呼の塚とも

言われていますが定かではありません。(観光案内文より)

周辺には、縄文時代から古墳時代にかけて集落が形成されたそうです。邪馬台国にしては、規模が小さく思えますが、瀬高を始め、柳川、八女、山鹿の一部あたりを統括していたのでは

ないでしょうか?

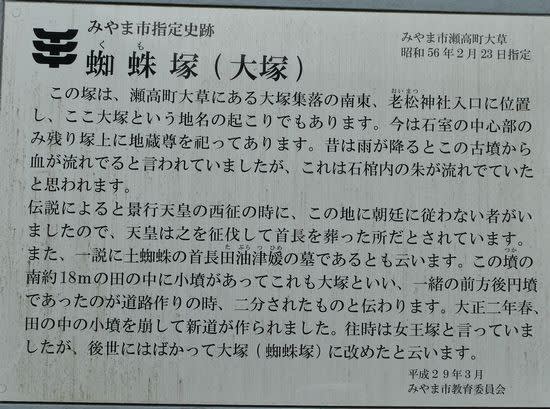

● 蜘蛛塚古墳 蜘蛛塚古墳とナビで検索しても出てきませんので農産物直売所に行って聞きましたけどわかりませんでした。その中の一人の方が老松宮にあるのでは?といわれ

その老松宮に行ってきました。老松宮の左側の片隅に蜘蛛塚古墳がありました。説明文を見ると、

この塚は、瀬高町大字大草字大塚の南東、老松宮入口に位置し、ここ大塚というの名の起りでもある。今は石室の中心部のみ残り、塚上に地蔵尊を祀ってある。昔は雨が降ると

この古墳から血が流れると言われていたが、これは石棺内の朱が流れていたのであろう。

伝説によると景行天皇の西征の時に、この地に朝廷に従わない者がいたので、天皇は之を征伐して首長を葬った所だとされている。又、土蜘蛛の首長田油津姫の墓であるとも言う。

この墳の南約18mの田の中に小墳があった。これも大塚といい、もと一緒の前方後円墳であったが道路作りの時、二分されたものと思われる。

大正二年春、田の中の小塚を崩してその上に新道が作られた。往時は女王塚と言っていたが 後世にはばかって大塚(蜘蛛塚)に改めたと言う。 瀬高町教育委員会

田油津媛(たぶらつひめ)は、日本書紀に記述される山門郡に居たとされる土蜘蛛の巫女女王。日本書紀では仲哀9年3月丙申に神功皇后により誅殺されたとされるが、事実とすれば

4世紀半ば頃の出来事になる。(ウィキペディアより)

※土蜘蛛「つちぐも」は、天皇への恭順を表明しない土着の豪傑・豪族・賊魁などに対する蔑称として用いられていた。

卑弥呼→台与→田油津媛という説もあります。

九州各地には、卑弥呼がいた「邪馬台国」の候補地が何か所かあります。ここ瀬高の地も候補地です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます