夏の暑さを避けしばらく休憩していました長崎街道歩きを9/18に再開いたしました。

当日は朝から細かい雨が降っていましたのでポンチョを被っての街道歩きです。

8時20分前回ゴールの神埼駅に着き、それから街道の方まで歩いていきます。

時計のGPSをセットしスタートです。

街道を歩いていると神埼にも古い家が建っています。

そんな家を見ていると昭和時代に返ったみたいで懐かしいです。

しばらく歩くとひのはしら一里塚があります。

説明文によれば「江戸幕府は、長崎街道の一里(約4km)ごとに五間四方の築土をし、

旅行く者の道標を知らせ疲れを癒してくれた。この一里塚は、長崎街道に残る

唯一つのものである。ひのはしらの地名はここに櫛田宮の赤木の鳥居があったことによる。

街道は、田手川を渡りすぐ左折する。

橋の横には橋の石碑が並んでいる。このあたりが「田手宿」だ。

田手の町に入ると古いお宮「田手神社」がある。

この神社は1300年前天智天皇が創建され天照皇大神を祀っている。

また、この一帯は1530年(享禄3)北九州の覇権をめぐり、周防・大内氏と肥前・少弐氏との

間で戦があった所だ。(田手畷の戦い)

田手宿を抜けると地図には「追分石」があると書いてある。

探してみるがそれらしいものがない。道路拡張でなくなったかな?

追分石があったであろう所には恵比須様が立っていた。

街道は旧三田川町に入ってきた。

三田川町は平成18年に東背振村と合併し「吉野ヶ里町」になった。

三田川小学校横を過ぎ「目達原(めたばる)自衛隊駐屯場」にやってきた。

34号線「苔野」の信号を横切ると目達原宿に入ってくる。

商店街が立ち並び自衛隊があるせいか、飲み屋さんの看板が目に付く。

祇園宮を右に行くと木造3階建ての建物がある。

もう誰も住んでいないのだろうか、家の周りには蔦がはびこっている。

コテ絵もあるということだったが蔦があり見ることができない。

この家の少し先にも木造3階建ての家がある。

目達原の町を通り過ぎると再び34号線に合流する。

ここが「久留米分岐」

街道は34号線鳥栖方面に行く。鳥栖まであと10km地点。

今年1月から始めた長崎街道歩き、尺取虫方式で歩いたこの街道

自分でいうのも変だがよく歩いたものだ。

街道は上峰町に入ってきた。

しばらくは34号線と並行する。

切通の信号の先に「中原宿(なかばる)」の道標が立っている。

ここから脇道に逸れて行く。

43番礼所を通り、祇園神社の先に「長崎街道」の標識があり、そこを左に曲がる。

見ると一面草むら。マムシに注意しながら進む。先にグラウンドがある。

そのグラウンドから「こんにちは」との声。

声の方向を振り向くと野球部員だろうか、帽子をとって挨拶してくる。

私もどちらかといえば体育会の人間、彼らに負けないぐらいの声で挨拶のお返しをする。

彼らは「三養基高校(みやき)」野球部員だった。

あぜ道から再び旧道に戻る。

先を見ると会社の花壇に一面の白の彼岸花。

立ち止まりしばし彼岸花鑑賞。昔の人も街道に咲いている花に見とれていたのだろうか?

この先にも大きな松葉ボタンが咲いていた。

寒水川の六ノ坪橋を渡る。

このあたりが「中原宿」の中心だ。中原宿の説明文を見ると、

中原宿の始まりははっきりとしないが、正保3年(1646)に幕府に提出された「正保絵図」には

宿を示す記号があることからこの頃には宿として成立していたと見られる。

また、元禄14年(1701)に幕府に提出された元禄絵図には中原宿の記述と宿を示す記号がある。

中原宿は、鍋島藩親類筆頭家老「白石鍋島家」の知行地となっており、中原宿は長崎街道の

本宿(公的な宿)だったが鳥栖の轟宿と神埼宿の間の宿であったため規模は小さかった。

中原宿には6軒の旅籠があり道の北側には東から泉屋、長崎屋、桜屋、南側には東から

松坂屋、大阪屋、岡崎屋があった。岡崎屋の2階の手摺には「中原駅岡崎屋御定宿」の透かし彫り

の看板が残っている。

中原宿は、明治18(1885)8月14日の大火で大部分が焼失した。

全80戸中74戸を飲み込んだ大火災だった。

この旅籠の近くにも祇園社がある。

この中原宿は東と西の木戸に祇園宮があることになる。本家と分家だろうか?

街道は、34号線に合流。みやき町の説明文がある。

この辺りは「太刀洗峠」といって江戸時代轟宿から中原宿に向かう最後の難所だった。

坂の頂上には鳥栖方面の養父(やぶ)郡とみやき町を含む三根郡との郡境になっており、

郡境石が立てられていた。またすぐ西脇を流れる小川は太刀洗川と呼ばれ当時峠を進む

旅人などを襲う山賊が出没し、襲撃に使った刀を洗っていたので太刀洗と呼ばれるようになった。

(中略)元禄4年(1691)オランダ商館ドイツ人医師ケンベルが江戸参府の際記した「日本誌」には、

この地について「我々は心地よい小さな松林を通った。こういう林はこの地には珍しいもので

その中には木の丈が非常に高く大きいものもあったが、松かさはイトスギのようであった。

また、文政9年(1826)オランダ商館医師シーボルトも紀行文の中に「太刀洗の近くで昔、山賊が

住んでいた太刀峠を指して恐ろしい話を聞かせてくれた人があると記している。

※昔の写真みたいに撮ってみた。

太刀洗を過ぎると鳥栖市に入ってきた。

太刀洗峠から少し先にカラオケ屋さんがある。

街道はここから国道から外れる。

五反三歩池がある。

説明文を読むと

「五反三歩池は、溜池造る時五反三歩の水田をつぶしたことからその名が由来とされる

灌漑用水だ。鍋島藩内の治山治水に数多く功績を持つ成富兵庫茂安が最初に造った溜池と

いわれ、またその形が似ていることから名付けられた「尺八」と呼ばれる「配水調整樋管」が

最初に設けられた溜池とも言われている。

満水面積はおよそ2町6反で村田、江島、三島、北茂安などの水田100町歩を潤している。」

その池は、現在茫々でどこが池かわからない。

先のほうに馬小屋がある。

まさか、今頃農耕馬でもあるまい。この馬よく見ると、筋肉が引き締まっている。

競走馬?そう考えながら歩いていると右側に広く大きな「さがけいば場」がある。

この馬は、競走馬だったんだ。

さがけいば場の前を通ると左側に「馬刺し屋」さんがある。

競馬場の前に馬刺し屋さん・・・・何か変な気持ちだ。

尤も馬刺しは熊本直送となっているが・・・。

街道は鳥栖市の中心部近くに入ってきた。

国道34号線沿いには車屋さんがたくさん立ち並ぶ。

生コン屋さんの先から右に折れる。

村田町に入ってきた。

村田村は人家40軒ばかり茶屋、酒屋ありという記録に見えるように街道沿いの

町並みであると同時に村田鍋島藩の城下町であった。

町には六地蔵が祀られている。

一本松の交差点を抜けると道の両脇にネットが張られている。

何の意味だろうかと歩きながら考えていると左の方からゴルフのショットの音。

なるほど、ゴルフのOBのボールが直接当たらないようにネットを張ってあるんだ。

そう思ってネットを見ると沢山のゴルフボールがある。

街道は「安良(やすろ)」に入る。

安良は、朝日山南麓に広がる古くからの集落。朝日山は建武元年(1334)朝日一族によって

山城が築かれている。江戸時代においても街道沿いにあり人家40軒茶屋多しとあるように

旅籠はなかったが轟木宿に宿泊者が多いときにここに分宿していた。

安良の坂を下ってくると新幹線の高架が見えてくる。

左の方は「新鳥栖駅」。カメラを構えていると新幹線が駅に入ってきた。

新幹線のガードを潜ると何かしら記念碑が建っている。

文字がよく読めないがどうも学校跡のようだ。

この辺りは工場や倉庫が立ち並んでいる。

工場の側に目をやると「黄色の彼岸花」が咲いている。

中原宿では、白の彼岸花をみたが、ここでは黄色の彼岸花。

何か今日はついているのかな?

時計は1時を廻っている。

今日は朝6時半福岡を出てきたのでお腹もすいてきた。

今日は家内が朝早く起きておにぎりを作ってくれた。

早くどこかで食べなきゃぁ。

どこか、スーパーでもと探すと34号線交差点の先にスーパーが見えてきた。

ここでペットボトルを買い、スーパーの休憩所でお弁当を開く。

おにぎりの具材は今年我が家で採れた梅の梅干。

やはり自家製の梅干は一味違う。とっても「うめ~」。

30分ぐら休憩して再び街道歩きをスタートする。

今日の予定は「田代宿」までだが何かお腹一杯であまり調子が出ない。

それでも歩き出す。

今日も街道と今の道を事前にグーグルでチェックしてきた。

持ってきた街道地図には赤のマークがいっぱい付けている。

驫木町の信号を渡りパール工業の所を左折する。

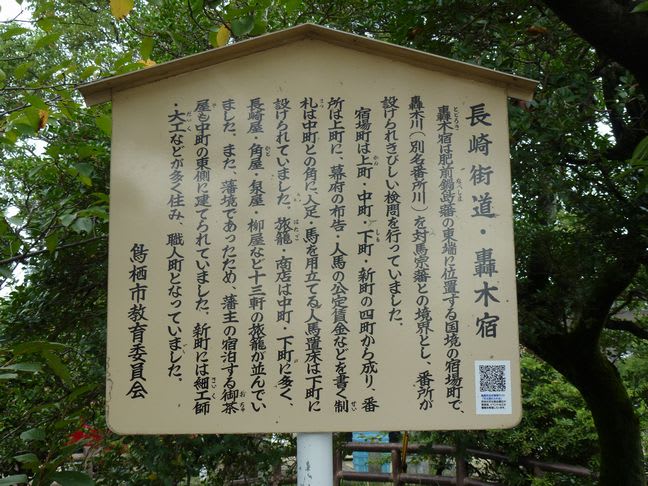

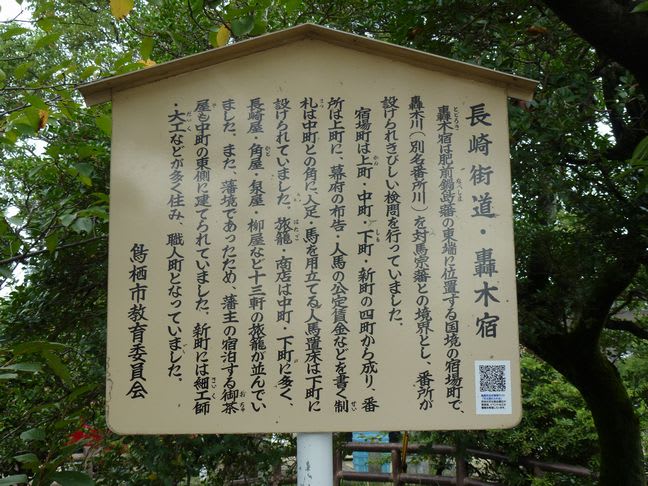

ここが轟木宿。

轟木宿は佐賀鍋島藩の東に位置し隣の対馬藩飛び地「田代宿」と番所川を境に国境をなしている。

従って番所が設けられ厳しい検問が行われていたそうだ。

高札所跡の横には「日子神社」がある。

番所は番所川の横に設けられていた。

時計を見ると2時半。

久しぶりの街道歩きでちょっと疲れてしまった。

今回はこの驫木宿で終了することにする。

時計のGPSは、距離19.6km、所要時間5時間半。

次回はいよいよ福岡県に入ってくる。

※電車代:鳥栖~神崎360円、神埼駅駐車場:100円 佐賀大和温泉アマンディ入浴代:700円

当日は朝から細かい雨が降っていましたのでポンチョを被っての街道歩きです。

8時20分前回ゴールの神埼駅に着き、それから街道の方まで歩いていきます。

時計のGPSをセットしスタートです。

街道を歩いていると神埼にも古い家が建っています。

そんな家を見ていると昭和時代に返ったみたいで懐かしいです。

しばらく歩くとひのはしら一里塚があります。

説明文によれば「江戸幕府は、長崎街道の一里(約4km)ごとに五間四方の築土をし、

旅行く者の道標を知らせ疲れを癒してくれた。この一里塚は、長崎街道に残る

唯一つのものである。ひのはしらの地名はここに櫛田宮の赤木の鳥居があったことによる。

街道は、田手川を渡りすぐ左折する。

橋の横には橋の石碑が並んでいる。このあたりが「田手宿」だ。

田手の町に入ると古いお宮「田手神社」がある。

この神社は1300年前天智天皇が創建され天照皇大神を祀っている。

また、この一帯は1530年(享禄3)北九州の覇権をめぐり、周防・大内氏と肥前・少弐氏との

間で戦があった所だ。(田手畷の戦い)

田手宿を抜けると地図には「追分石」があると書いてある。

探してみるがそれらしいものがない。道路拡張でなくなったかな?

追分石があったであろう所には恵比須様が立っていた。

街道は旧三田川町に入ってきた。

三田川町は平成18年に東背振村と合併し「吉野ヶ里町」になった。

三田川小学校横を過ぎ「目達原(めたばる)自衛隊駐屯場」にやってきた。

34号線「苔野」の信号を横切ると目達原宿に入ってくる。

商店街が立ち並び自衛隊があるせいか、飲み屋さんの看板が目に付く。

祇園宮を右に行くと木造3階建ての建物がある。

もう誰も住んでいないのだろうか、家の周りには蔦がはびこっている。

コテ絵もあるということだったが蔦があり見ることができない。

この家の少し先にも木造3階建ての家がある。

目達原の町を通り過ぎると再び34号線に合流する。

ここが「久留米分岐」

街道は34号線鳥栖方面に行く。鳥栖まであと10km地点。

今年1月から始めた長崎街道歩き、尺取虫方式で歩いたこの街道

自分でいうのも変だがよく歩いたものだ。

街道は上峰町に入ってきた。

しばらくは34号線と並行する。

切通の信号の先に「中原宿(なかばる)」の道標が立っている。

ここから脇道に逸れて行く。

43番礼所を通り、祇園神社の先に「長崎街道」の標識があり、そこを左に曲がる。

見ると一面草むら。マムシに注意しながら進む。先にグラウンドがある。

そのグラウンドから「こんにちは」との声。

声の方向を振り向くと野球部員だろうか、帽子をとって挨拶してくる。

私もどちらかといえば体育会の人間、彼らに負けないぐらいの声で挨拶のお返しをする。

彼らは「三養基高校(みやき)」野球部員だった。

あぜ道から再び旧道に戻る。

先を見ると会社の花壇に一面の白の彼岸花。

立ち止まりしばし彼岸花鑑賞。昔の人も街道に咲いている花に見とれていたのだろうか?

この先にも大きな松葉ボタンが咲いていた。

寒水川の六ノ坪橋を渡る。

このあたりが「中原宿」の中心だ。中原宿の説明文を見ると、

中原宿の始まりははっきりとしないが、正保3年(1646)に幕府に提出された「正保絵図」には

宿を示す記号があることからこの頃には宿として成立していたと見られる。

また、元禄14年(1701)に幕府に提出された元禄絵図には中原宿の記述と宿を示す記号がある。

中原宿は、鍋島藩親類筆頭家老「白石鍋島家」の知行地となっており、中原宿は長崎街道の

本宿(公的な宿)だったが鳥栖の轟宿と神埼宿の間の宿であったため規模は小さかった。

中原宿には6軒の旅籠があり道の北側には東から泉屋、長崎屋、桜屋、南側には東から

松坂屋、大阪屋、岡崎屋があった。岡崎屋の2階の手摺には「中原駅岡崎屋御定宿」の透かし彫り

の看板が残っている。

中原宿は、明治18(1885)8月14日の大火で大部分が焼失した。

全80戸中74戸を飲み込んだ大火災だった。

この旅籠の近くにも祇園社がある。

この中原宿は東と西の木戸に祇園宮があることになる。本家と分家だろうか?

街道は、34号線に合流。みやき町の説明文がある。

この辺りは「太刀洗峠」といって江戸時代轟宿から中原宿に向かう最後の難所だった。

坂の頂上には鳥栖方面の養父(やぶ)郡とみやき町を含む三根郡との郡境になっており、

郡境石が立てられていた。またすぐ西脇を流れる小川は太刀洗川と呼ばれ当時峠を進む

旅人などを襲う山賊が出没し、襲撃に使った刀を洗っていたので太刀洗と呼ばれるようになった。

(中略)元禄4年(1691)オランダ商館ドイツ人医師ケンベルが江戸参府の際記した「日本誌」には、

この地について「我々は心地よい小さな松林を通った。こういう林はこの地には珍しいもので

その中には木の丈が非常に高く大きいものもあったが、松かさはイトスギのようであった。

また、文政9年(1826)オランダ商館医師シーボルトも紀行文の中に「太刀洗の近くで昔、山賊が

住んでいた太刀峠を指して恐ろしい話を聞かせてくれた人があると記している。

※昔の写真みたいに撮ってみた。

太刀洗を過ぎると鳥栖市に入ってきた。

太刀洗峠から少し先にカラオケ屋さんがある。

街道はここから国道から外れる。

五反三歩池がある。

説明文を読むと

「五反三歩池は、溜池造る時五反三歩の水田をつぶしたことからその名が由来とされる

灌漑用水だ。鍋島藩内の治山治水に数多く功績を持つ成富兵庫茂安が最初に造った溜池と

いわれ、またその形が似ていることから名付けられた「尺八」と呼ばれる「配水調整樋管」が

最初に設けられた溜池とも言われている。

満水面積はおよそ2町6反で村田、江島、三島、北茂安などの水田100町歩を潤している。」

その池は、現在茫々でどこが池かわからない。

先のほうに馬小屋がある。

まさか、今頃農耕馬でもあるまい。この馬よく見ると、筋肉が引き締まっている。

競走馬?そう考えながら歩いていると右側に広く大きな「さがけいば場」がある。

この馬は、競走馬だったんだ。

さがけいば場の前を通ると左側に「馬刺し屋」さんがある。

競馬場の前に馬刺し屋さん・・・・何か変な気持ちだ。

尤も馬刺しは熊本直送となっているが・・・。

街道は鳥栖市の中心部近くに入ってきた。

国道34号線沿いには車屋さんがたくさん立ち並ぶ。

生コン屋さんの先から右に折れる。

村田町に入ってきた。

村田村は人家40軒ばかり茶屋、酒屋ありという記録に見えるように街道沿いの

町並みであると同時に村田鍋島藩の城下町であった。

町には六地蔵が祀られている。

一本松の交差点を抜けると道の両脇にネットが張られている。

何の意味だろうかと歩きながら考えていると左の方からゴルフのショットの音。

なるほど、ゴルフのOBのボールが直接当たらないようにネットを張ってあるんだ。

そう思ってネットを見ると沢山のゴルフボールがある。

街道は「安良(やすろ)」に入る。

安良は、朝日山南麓に広がる古くからの集落。朝日山は建武元年(1334)朝日一族によって

山城が築かれている。江戸時代においても街道沿いにあり人家40軒茶屋多しとあるように

旅籠はなかったが轟木宿に宿泊者が多いときにここに分宿していた。

安良の坂を下ってくると新幹線の高架が見えてくる。

左の方は「新鳥栖駅」。カメラを構えていると新幹線が駅に入ってきた。

新幹線のガードを潜ると何かしら記念碑が建っている。

文字がよく読めないがどうも学校跡のようだ。

この辺りは工場や倉庫が立ち並んでいる。

工場の側に目をやると「黄色の彼岸花」が咲いている。

中原宿では、白の彼岸花をみたが、ここでは黄色の彼岸花。

何か今日はついているのかな?

時計は1時を廻っている。

今日は朝6時半福岡を出てきたのでお腹もすいてきた。

今日は家内が朝早く起きておにぎりを作ってくれた。

早くどこかで食べなきゃぁ。

どこか、スーパーでもと探すと34号線交差点の先にスーパーが見えてきた。

ここでペットボトルを買い、スーパーの休憩所でお弁当を開く。

おにぎりの具材は今年我が家で採れた梅の梅干。

やはり自家製の梅干は一味違う。とっても「うめ~」。

30分ぐら休憩して再び街道歩きをスタートする。

今日の予定は「田代宿」までだが何かお腹一杯であまり調子が出ない。

それでも歩き出す。

今日も街道と今の道を事前にグーグルでチェックしてきた。

持ってきた街道地図には赤のマークがいっぱい付けている。

驫木町の信号を渡りパール工業の所を左折する。

ここが轟木宿。

轟木宿は佐賀鍋島藩の東に位置し隣の対馬藩飛び地「田代宿」と番所川を境に国境をなしている。

従って番所が設けられ厳しい検問が行われていたそうだ。

高札所跡の横には「日子神社」がある。

番所は番所川の横に設けられていた。

時計を見ると2時半。

久しぶりの街道歩きでちょっと疲れてしまった。

今回はこの驫木宿で終了することにする。

時計のGPSは、距離19.6km、所要時間5時間半。

次回はいよいよ福岡県に入ってくる。

※電車代:鳥栖~神崎360円、神埼駅駐車場:100円 佐賀大和温泉アマンディ入浴代:700円

おはようさん たい。

やはりこの出だしがあっています。

未来的な駅、民家、人の家に入って行くのではないか?と言う道。変化に富んでいますね。

長崎街道の標識は統一されていてわかりやすそう。

いよいよ大詰めですか。

すばらしい街道歩きですね。

こて絵というものも拝見したかったです。

蔦が邪魔~~~ぁ

恵比寿さまが行く先々に祀られていますが

漁業が栄えるようにでしょうか。

防球ネットも初耳初見で~す。

野球少年との出会いも足が軽やかに動くきっかけになったのではないでしょうか。

次の報告も楽しみにしています。

コメント有難うございます。

街道歩きは新旧の建物があって面白いです。

この日の目玉は木造3階です。

今はボルトなどたくさん使うようになってますが昔の建物は釘もあまり使わなくて頑丈な造り

ですね。

スズさん

鏝絵を見たかったのですが蔦が邪魔して

見えませんでした。

佐賀は商売繁盛の恵比寿さんをよく見ました。

それも街道の木戸あたりです。

街道の商家が栄えるようにとの意味を込めたのではないでしょうか?