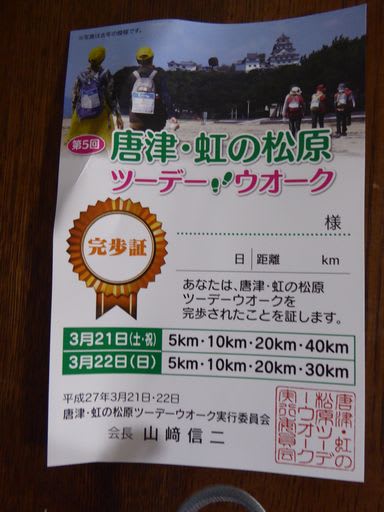

3/22(日) 佐賀県唐津市で行われた『第5回唐津・虹の松原ツーデーウオーク2日目』(鏡山と虹の松原をたずねる道20km)に参加しました。

私、この大会4年ぶりの参加です。今日、北部九州は、PM2.5と黄砂の影響で視界が悪く霞んでいます。

8:30 スタート。最初は、「鏡山」を登るコースです。鏡山は、中学校の遠足の時に行きましたから、もう〇〇年ぶりでしょうか?

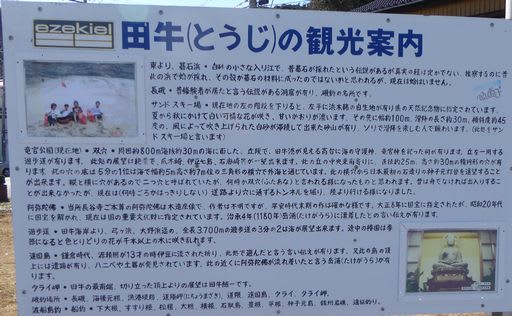

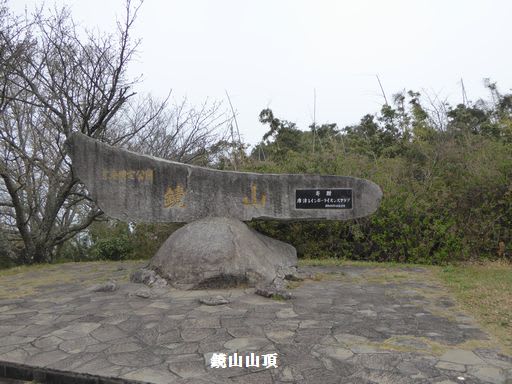

鏡山は、鏡山の名前は、標高284m。山頂の展望台からは、高島、加部島などの島々が見渡せ、天気のいい日には、壱岐も見ることができます。

福岡や佐賀の方のドライブコースにもなっています。鏡山の名称は、神功皇后が山頂に鏡を祀ったことに由来するといわれています。また、松浦佐用姫(まつらさよひめ)が山頂から大伴狭手彦の船を見送ったという伝説の地であり、

佐用姫が袖につけていた領巾(ひれ)を振りながら見送ったということから、領巾振山(ひれふりやま)の別名でも呼ばれています。

私が子供のころは、佐用姫伝説の方が印象に残っています。

鏡山へは、車道を通って登った記憶があるのですが、今回は、登山道です。これでしたら車の心配がなく安心して登れます。

休み休み登り、約30分後山頂に到着。山頂が1回目のチェックポイントになっています。

山頂には、松浦佐用姫の像があります。

松浦佐用姫は、唐津市厳木の豪族の娘。新羅に出征するためこの地を訪れた大伴狭手彦と佐用姫は恋仲となったが、ついに出征のため別れる日が訪れた。

佐用姫は鏡山の頂上から領巾(ひれ)を振りながら舟を見送っていたが、別離に耐えられなくなり舟を追って呼子まで行き、加部島で七日七晩泣きはらした末に石になってしまった、という言い伝えがある。

佐用姫の像は、玄界灘方向を向いており、鏡山山頂は、虹の松原や高島、加部島など見晴らせるビューポイントです。

残念ながら今日は、PM2,5、黄砂の影響で視界が悪く霞んでいます。

鏡山を下りていきます。さよひめ橋を渡ると公園になっています。この公園には桜、つつじが植えられていますが、まだ開花は先。代わりに彼岸桜が満開です。

鏡山神社は、神功皇后が三韓征伐の折、戦勝祈願したことにより、創建されました。

佐用姫神社は、地元の有志によって建てられました。

下りは、野田温泉の方に行きます。旧浜玉町に入ります。この浜玉町も昔は、浜崎町と玉島町が合併して出来た町でしたが、平成の大合併で「唐津市」になりました。

まだ、、浜玉町のマンホールが残っています。(鏡山と虹の松原がデザイン)

第2回目のチェックポイントは、野田温泉です。隣には、日帰り温泉施設があります。10年ぐらい前は、ここに「水」を汲みに来ていました。

チェックポイントでは、暖かいしょうが湯が振る舞われました。

コースは、日本三大松原の一つ、「虹の松原」に入ります。虹の松原は、国の特別名勝にも指定されています。 ※日本三大松原・・・・・三保の松原、気比の松原、虹の松原

17世紀のはじめ、唐津藩の藩主である寺沢広高が新田開発の一環として、防風林、防砂林として植樹を行った。藩の庇護の下、禁伐の掟(伐採は死罪)はもちろんのこと、

燃料としての落葉の採取も厳しい制限が課せられていた。また、藩主の改易者や移封により主家が変わっても手厚く管理された。

寺沢広高は、この中に自分が愛してやまない松が7本だけあると言ったというが、どの松と指定されてはいない。これは住民に「もし自分が粗末にした松がその7本のどれかだったら」と思わせることで、

全ての松を大事にせざるを得ないように、心理的に圧力をかけたものといわれている。

この松原は、その区域の長さから、藩政時代は「二里松原」と呼ばれていた。明治時代に呼ばれるようになった「虹の松原」の語源とも言われているが、呼称が変わった理由などは知られていない。

1771年には、当時天領となっていたことから、農民の反乱である「松原寄り(虹の松原一揆)」の舞台ともなっている。(wikipediaより)

虹の松原は、唐津街道(旧国道202号)に面しています。ここを歩くと両側に松が覆い、ドライブしているととてもいい気分になれますが、歩くと車道が狭く、おまけに歩道もありませんので非常に危険です。

ここは、いったん浜崎海岸へ出ます。

松林というと、すぐ「松露(しょうろ)」が思い浮かびます。私も子供のころは、5月ごろでしたか、近くの松林でこの「松露」を掘っていました。

独特の香りで、お吸い物にするととても美味しかったです。その松露が近年採ることができなくなってきています。その原因として挙げられるのが、昭和30年代までは、家庭の燃料として松葉や松ぼっくりなどが

使われ、松林は、いつもきれいでした。然し、ガスコンロや炊飯器の普及など生活様式の変化で人々は、松葉や松ぼっくりをとらなくなりました。

松葉が放置されると土壌が、富栄養化し、草木類や広葉樹が侵入しやすくなってきます。

そこで、唐津の方は、ボランティアで「虹の松原再生、保全活動」として、定期的に松葉かき、下刈、除草などを行っています。

そのせいか、今では、時々「松露」も採れるようになったそうです。

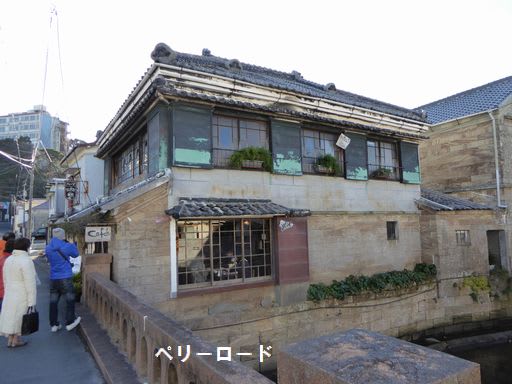

コースは、唐津シーサイドホテルから松浦川沿いに歩きます。今日は、黄砂などの影響で唐津のシンボル「唐津城」もぼんやり霞んでいます。

12:55 松浦川運動広場にゴールしました。ゴールでは、唐津のゆるキャラ「さよひめちゃん」「かんねどん」が迎えてくれました。

今日のコースは、20kmではなく、22kmもあったそうです。

ゴールの後のお楽しみは、食事、温泉・・・・・・・

今日のGPSです。

花は霧島・・・・・・・

花は霧島・・・・・・・

疲れました・・・・・・もう歩けません。

疲れました・・・・・・もう歩けません。