札幌1日目は、すすきののホテルに泊まりました。

朝、ホテルの窓から外を見るともう明るくなっています。もう5時かな?と時計を見ると、まだ3時です。

札幌は、朝が明けるのが早いのですね。福岡は、5時ぐらいにならないと明るくなりません。となると、札幌と福岡では、時差2時間かな?

折角早起きしたのだから、4時ごろからホテルの廻りを散策してみました。

カラオケや飲み会の帰りの方かな?歩く姿が千鳥足です。また、カラスがたくさん朝のすすきのを飛び回っています。ゴミ袋を狙っているのでしょうか。

【北の都札幌ツーデーウオーク1日目】

今日(20日)は、第19回北の都札幌ツーデーウオーク1日目。会場は、中島公園。すすきのから地下鉄で1駅です。

コースは、「30k・・・・・西岡公園コース」、「20k・・・・・・札幌ドームコース」、「10k・・・・・精進河畔公園コース」、「5k・・・・・・豊中公園コース」の4つです。

私達が参加したのは、30kmコース。札幌歩こう会の「酒井さん」が受付。2年ほど前に京都でお会いし、それから福島、小林・・・・・・・もう何回もあっています。

酒井さんは、すでにオールジャパンを制覇され、ウオーカーの大先輩です。

隣のコーナーでは、旧SNSの「のりちゃん」がいます。のりちゃんは、忙しそうでしたので挨拶だけをしました。今晩のオフ会で会うことになっています。

それから埼玉のkiyoさんご夫妻、三重・津のともりんさん・・・・・いろんな方とお会いできました。

会場中央の看板「イランカラプテ」とは、アイヌ語の挨拶「こんにちは」を北海道のおもてなしのキーワードとして普及させるものです。

女子大生の「激」でスタート。

スタート直後、水が配られました。コースは、中島公園を出て、豊平川に向かいます。

幌平橋を渡ります。渡ると豊平川の河川敷です。広い広い遊歩道の中を歩きます。幌平橋というと、スズさんの家の近くかな?と思いながら歩いていると、横から私の名を呼ぶ声が・・・・・・・

何と「スズさん(スズランさん)」でした。スズさんは、私の街道歩きの師匠、大阪の「ランドセルさん」が東海道踏破された時にサポートされた方です。いうならば、私とスズさんは、兄妹弟子かな?(笑)

初めてお会いしましたが、心優しい感じのする方でした。来年〇〇になられるそうですが、まだまだお若く見えます。

ミュンヘン橋の手前が20k、30kの分岐点。スズさんともここでお別れ。彼女も今晩のオフ会に参加されることになっています。

ミュンヘン大橋は、札幌市とミュンヘン市の姉妹都市提携15周年の年となる1987年(昭和62年)に事業着手したこと、橋の構造が戦後ドイツを中心に発展した橋梁形式(斜張橋)であることから、橋の名前につけられたそうです。

河川敷には、「赤詰め草」が咲いています。この花、九州ではあまり見かけません。(九州は、白詰め草)

真駒内川を過ぎると保安林に入ってきます。今日の札幌の気温は、21度ぐらい。湿気が少なく、とても気持ちのいいウオーキングです。

ですが、保安林に入っていくと少しひんやりしてきます。

11:28チェックポイントの西岡公園に来ました。コースマップを確認するとこのチェックポイントは、11:30までとなっています。

ゆっくり歩いていたため、ヒヤッとしました。

これから住宅街を歩きます。札幌の市民の方は、花を愛でられています。庭先には、芍薬、ユリナス、マーガレット、ナニワバラ(ヤマトバラ)でしょうか、白い綺麗な花も咲いています。

歩いていて、こんなきれいな花を見ると、和みますね。

黄色の消火栓は、九州にはありませんね。また、お家の2階部分には、梯子がつけてますが、これは、雪下ろしの為でしょうか?

これは、なんという花でしょうか?見たことがありませんでした。

札幌ドームの所に来ました。今日、北海道日本ハムファイターズは、福岡ヤフオクドームで我がソフトバンクホークスと試合中です。

札幌の日本ハムファンの方も熱狂的でしょうか?

セイコーマートの所から左折し、「じんぎすかんクラブ」の方に入ります。

じんぎすかんクラブを過ぎると、広大な敷地が広がってきます。パノラマで撮ってみました。

ポプラ並木を通り、八紘学園へ。北海道のイメージそのものです。

八紘学園農場が給水所。ここに13:05までに入らなくてはいけませんでしたが、現在12:55何とかクリアしました。

ここでは、バナナが振る舞われました。しかも1人1パックとは、太っ腹。それにしても北海道でバナナとは・・・・・・・・(笑)

残り3kmを切りました。豊平の所に「きたえ~る」というのがあります。HPによりますと、

「森と一体となった周辺環境に優しいスポーツの殿堂」をコンセプ卜に、北海道のスポーツ・文化の拠点として設置されたスポーツ施設。「きたえ~る」の「きた」は北海道を、「え~る」は声援を送る意昧をもつと共に、

「きたえ~る」は心身を鍛えることも表している。室内競技の他にもコンサートなどのイベントでも使用されており、国内の有名アーティストが中心となってライブを開催している。

北海学園を通り、豊平川南大橋へ。もうゴールまであとわずかです。

14:15無事ゴールしました。ゴールでは、スタッフさんの暖かい拍手に感動しました。

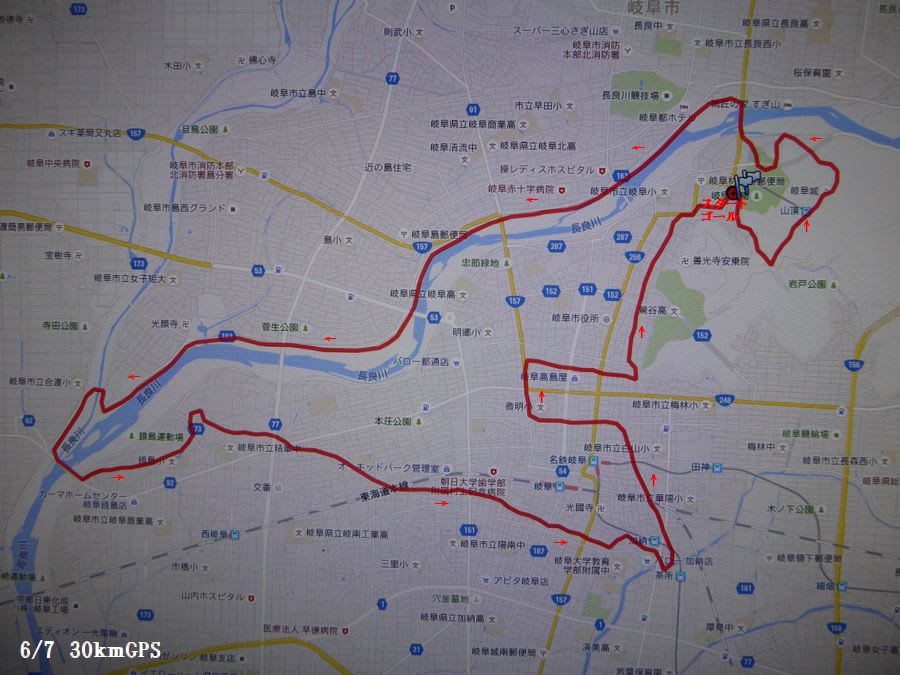

今日(20日)のGPSです。

夕方5:30より、旧SNS北海道メンバーとオフ会を行いました。

参加者は、はなまりんさんご夫妻、のりちゃんさん、なきうさこさん、スズさんそして私達夫婦の7名。

昔話に大いに盛り上がりました。誰かクシャミされた方がいらっしゃるのでは?(笑)

オフ会のあと、札幌駅近くでスイーツ中心の2次会を行いました。

(実際は、22,8kmでした)

(実際は、22,8kmでした)

宝くじだったら前後賞があるのに・・・・・・・

宝くじだったら前後賞があるのに・・・・・・・