ネットを見ていたら、日本茶発祥の地が佐賀県吉野ヶ里町にあるというので行ってみました。

福岡から国道385号線を走り、有料の東脊振トンネルを通り、吉野ヶ里町松隈へ。

ここは、旧東脊振村で、2006年3月三田川町と合併して「吉野ヶ里町」になりました。

トンネルを過ぎると「道の駅吉野ヶ里さざんか千坊館」があります。

道の駅から見ると、福岡・佐賀県境にある脊振山系、南の方を見ると天気が良ければ、島原半島などが見渡せます。(残念ながらこの日は、曇っていて見えませんでした)

道の駅には、脊振山系のおいしい湧水を汲むことができます。40㍑で@100です。

店内に入ってみると、吉野ヶ里町の特産品がたくさん並んでいました。黒ニンニクもあり、即購入。また、ミシュラン福岡・佐賀版に掲載された、「玄海鯖ずし」もありました。

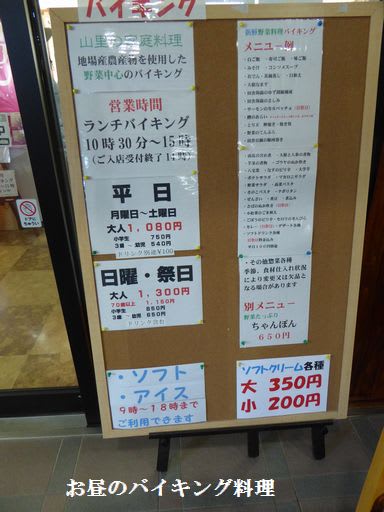

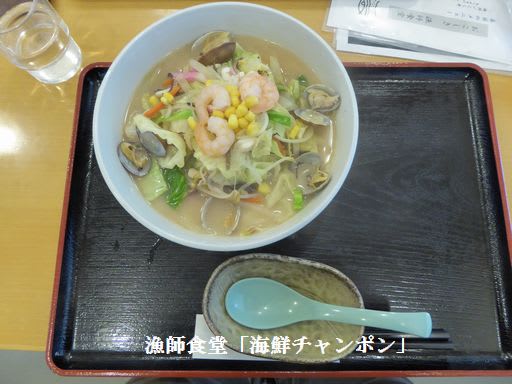

店内の奥の方を見ると、食事をするところがあります。まだお昼前でそんなにお腹がすいていませんが、野菜チャンポン、野菜カレー、ヤマメ(山女魚)料理・・・・・・・・・・など美味しそうなものがそろっています。

「野菜カレー」が美味しそうでしたので これに決めました(@800)。それと先ほど買った「鯖ずし」をいただきます。

野菜カレーは、野菜を油で揚げたり、蒸したりしたのがルーの上に乗っています。鯖寿司は、鯖の身が厚く、さすが、ミシュランという感がします。

他のコーナーでは、活きたヤマメの料理もあります。これもおいしそうです。

お腹もいっぱいになりましたので、先へ進みます。

現在の日本茶をもたらしたのは、日本初の禅寺を開祖した「栄西禅師」です。

栄西禅師は、1195年、福岡・博多区に日本初の臨済宗「聖福寺(しょうふくじ)」を開祖しました。これより前の1177年には、宋(中国)へ渡るため、福岡・西区今津「誓願寺」に滞在しました。

この誓願寺では、42の子院を持ち、かなりの規模を誇っていました。今でも通称「寺小路」という地名が残っている程です。

栄西禅師は、宋に文治3年(1187年)まで滞在し、修行を終えた栄西は、多くの経典と一緒に薬草として茶を育てようと、種を持ち帰り育てる場所を探しました。

この脊振山系は、中国の山並みを思わせる眺望の素晴らしさがあり、茶と同じツバキ科の中間であるサザンカがたくさん自生していた事などから、宋から持ち帰った大切な茶種を蒔くのにふさわしい場所として選びました。(一部JAさがより)

道の駅を出てしばらくすると旧道「坂本峠」の看板があります。ここを左折しますが、道幅が狭く、離合に神経を使います。

約1kmぐらい走った所に「霊仙寺(りょうせんじ)跡」があります。

霊仙寺跡は、8世紀初頭の和銅年間から江戸時代にかけて存在した寺院の遺跡。

山岳仏教の修験場として脊振山系千石山の中腹に開山しました。

中世期(平安 - 鎌倉時代)は付近一体の山地に広まり、一部は肥前国のみならず北方の筑前国側にも及ぶほど栄えました。脊振千坊と呼ばれた。

中世に戦国時代の混乱で荒廃し半ば遺棄される。江戸年間には、水上坊の僧仁周が鍋島家の支援を受け再興した。明治維新の廃藩置県により鍋島家の支援が絶たれ、廃絶しました。

現地に掲げられた地図を見ると、ここから20~30分ぐらい登った所に茶園、記念碑があるそうです。てっきり、道路沿いにあると思って、今日は、歩ける恰好で来ませんでした。

また日を改めて登りたいと思います。

入口には、「日中茶経研究交流会来村記念碑」や「静岡県・菊川のお茶記念碑」などが建てられていました。

帰りは、吉野ヶ里町、ひがしせふり温泉「さざんかの湯」でゆっくり過ごしました。

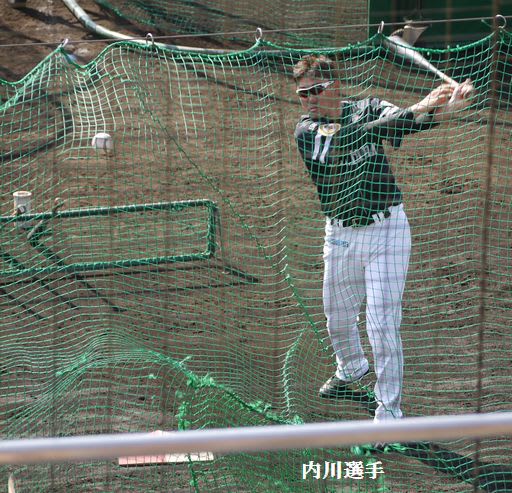

対抗馬は、オリックスかな?

対抗馬は、オリックスかな?