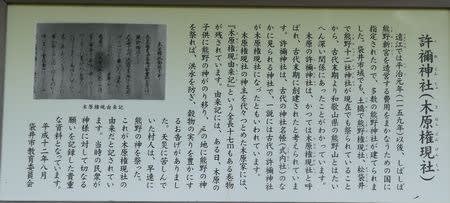

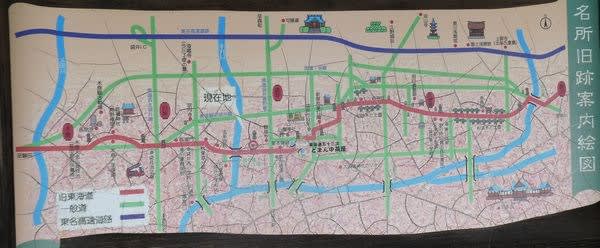

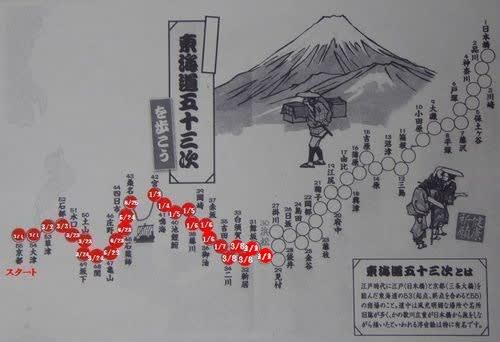

№27からの続きです。県道381号水守信号より右折、左側には、大きなホームセンターがあります。その先を左折すると、前方須賀神社の所に大きな楠があります。

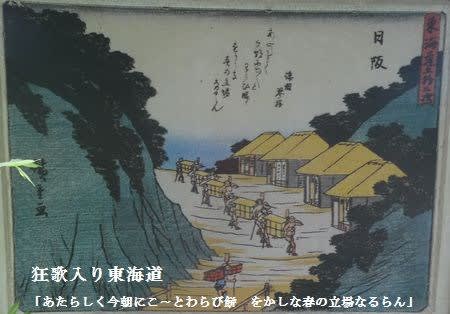

そしてその少し先には、東海道膝栗毛で書かれた「鬼島の立場」です。

街道の松、枝を鳴らさず、往来の旅人、互いに道をゆずり合い、泰平をうたふ。大井川の川留めが解けたので、岡部に滞留せし旅人・駕篭・馬と共に弥次郎兵衛、喜多八の両人も、

そこそこに支度して、朝比奈川をうち越え、八幡・鬼島に至る。ここは宿場間のお休み処。茶屋女「お茶まいるサア・お休みなさいマシ」と進められるまま、昼間ッからイッパイ昨日の鮪の肴、

この酒半分水だペッペツ、ブツブツいいながら、鐙ヶ淵にさしかかる。「処もとは鞍の鐙ケ淵、踏んまたがりて通られもせず」「街道の松の木の間に見えたるはこれむらさきの藤枝の宿」

葉梨川の八幡橋を渡った所に「鬼島の一里塚」があります。更に先の仮宿の信号の手前には、「従是西田中領」の榜示杭 、信号を渡った所には、「従是東岩村領」の榜示杭。

説明文を見ると、この杭は、享保20年(1735)より明治維新までの135年間横内村が岩村藩領であったことを榜示した杭を再現したものである。

岩村藩は、美濃国岩村城(岐阜県恵那郡岩村町)を居城とし、松平能登守が三万石の領地を持っていた。駿河国に十五ヶ村五千石分の飛領地があり、横内村に陣屋を置いて治政を行っていた。

横内村には、各家の軒先に昔の職業の木札が掲げられており、昔は職人の村だったのではないでしょうか?

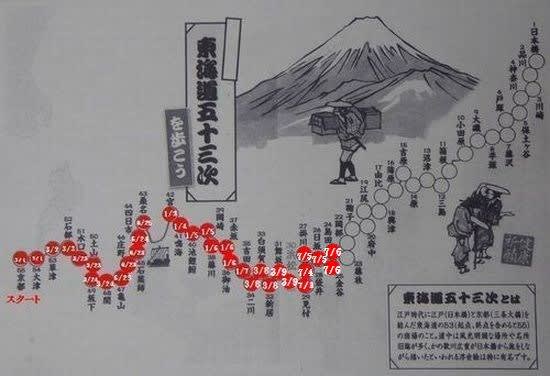

内谷新田ICの信号から岡部宿です。

岡部宿は東海道21番目の小さな宿場の為、大名行列の時は、隣の藤枝宿から寝具や道具を借りることもあったようです。ここには、全国を行脚した木喰上人の木喰仏が6体残っています。

「東海道中膝栗毛」では豆腐を指す女房言葉が「おかべ」といったことからこの地の「岡部」をかけて登場しています。

岡部宿は、電線が地中化しており、とてもすっきりした街並みです。藤枝市役所岡部支所の所には、「五智(ごち)如来」があります。

五智とは、仏が備える5つの智のこと。そして五智如来は、それぞれを成就した阿弥陀如来、釈迦如来、大日如来、阿閦(あしゅく)如来、宝生如来のことです。宝永2年(1705)陸奥棚倉城主から

駿河城主に国替えされた内藤豊前守弌信の家老・脇田次郎左衛門正明が寄進したもので材料には、地元産「三輪石」が使われています。

時間も4時近くになり、これから次の宿場の宇津の谷峠に向かうのは、困難な為、今日はここで打ち切りです。

………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11/14(火)今日は曇り空。いつあめが降ってもおかしくない天気です。7:26藤枝駅前バス停からバスで前日ゴール地岡部宿まで行きます。

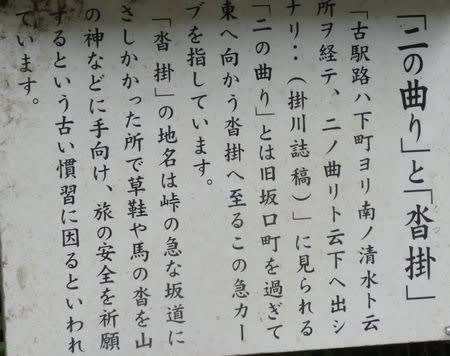

岡部支所の信号から右折、すぐ左折します。ここは、枡形跡と呼ばれ、別名曲尺手ともいいます。本陣めがけて敵が容易く侵入できないように宿場の出入り口に設けたものです。

ここは、正面に折れ曲がっています。また、ここには、木戸と番小屋が設けられ、木戸番が毎日明け六つに開け、暮六つに閉じていました。

宿場町の途中に「光泰寺」があります。曹洞宗の寺院で、2体の木喰仏が安置されています。1体は高さ215cmの准胝観音菩薩」で県内最大の木喰仏です。もう1体は、聖徳太子立像」です。

小野小町姿見橋・・・・美人の誉れが高かった小野小町が、晩年東へ下る際にこの橋の上に立ち止まり、岡部の山々を眺め、橋の下の水面に映った自分のやつれ、年老いた姿に悲しんだそうです。

今は、小さな橋で、注意深く見ないとわかりません。

岡部宿は、家数487軒、(本陣2軒、脇本陣2軒、旅籠27軒)人口2322人(1843年資料による)

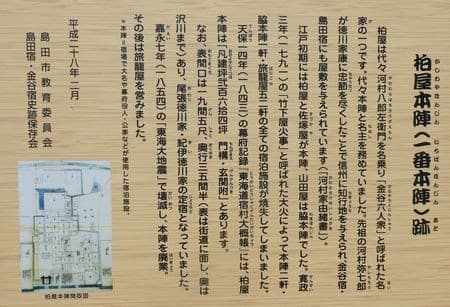

本陣は、内藤本陣、仁藤本陣があり、内藤本陣跡は、現在公園になっています。仁藤本陣は、大旅籠柏屋の前にあったそうですが、現在はわかりません。

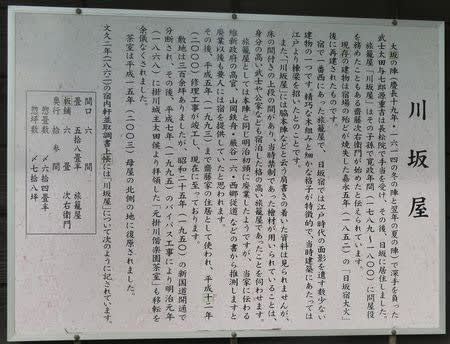

大旅籠柏屋(かしばや)は、内野本陣の別家である山内家が営んでいました。敷地面積2380坪(約7860㎡)、主屋の延べ面積が約100坪(330㎡)。

その規模から大旅籠柏屋といわれ、岡部宿を代表する旅籠でした。山内家5代良吉(天保以降)旅籠と質屋を兼業し、田畑の集積も進め、その富を背景に代々問屋や年寄りなどの

宿役人を務める岡部宿でも屈指の名家でした。歴史資料館では、東海道筋における岡部宿の役割や旅籠の様子、人々の暮らしぶりが感じ取れます。

大旅籠柏屋を出て、宇津ノ谷峠を目指します。途中「笠掛の松」というのがあります。西行に破門され、病で倒れた西住が笠に辞世の句を書き松に掛けて亡くなりました。

後日、西行はこの笠を見て弔歌を残しています。「笠はあり その身はいかになりならむ あわれはかなき天の下かな」

十石坂観音堂・・・・・江戸時代までは、西行山最林寺と呼ばれ、浄土宗の由緒あるお寺でした。文化5年(1808)火災にあい、観音堂だけが残りました。観音堂は入母屋造、瓦葺の

本格的寺院建築で、非常に細かい細工が施されています。

道の駅「宇津野ノ谷峠」上り線です。これから宇津ノ谷峠にチャレンジします。先ほどより細かい雨が降ってきました。大降りにならなければいいのですが・・・・

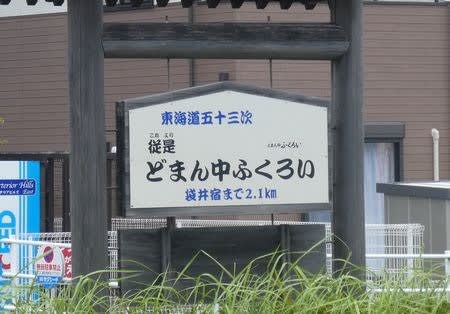

宇津ノ谷峠は、岡部宿と丸子(まりこ)宿の間にある峠です。伊勢物語にも登場する中世の道である「蔦の細道」、近世の道では、明治の道、大正、昭和、平成のそれぞれのルートや

トンネルが残り、そのすべてが利用されています。ここでは、旧東海道でなく「明治のトンネル」を歩いてみます。

坂下地蔵堂・・・本尊は聖徳太子の作と伝えられる延命地蔵で「鼻取地蔵」の伝説で名高い。境内の鐘楼には、元禄15年卍山銘の鐘があります

宇津ノ谷峠には、いろんな石碑が建てられています。

蘿径記碑(らけいきひ)・・・・元は旧東海道を50m程上った左側に建てられていたが、明治天皇が明治トンネルを歩いて通られる時にトンネルの入口近くに移された。その後、昭和第二トンネルが

完成した折に現在地に移動しました。江戸時代の駿府代官羽倉簡堂が蔦の細道が消滅していくのを惜しんで建てたもので名文といわれています。

髭題目の碑・・・・天保6年(1835)11月に人馬の安全と天下泰平・五穀豊穣成就の為に日蓮宗徒の人達が建てたものです。

息を切らしながら登ってくると、明治のトンネルが見えてきました。

「明治のトンネル」は、明治・大正時代の東海道。元のトンネルは、トンネル中央で「く」の字に曲がっていた、わが国で初めて通行料を取ったので「銭取りトンネル」とも言われました。

現在のレンガのトンネルは、元のトンネルが火災を起こし、使えなくなったので人力車・馬車の通れる道として作り替えたものです。平成9年(1997)国の登録文化財になっています。

トンネルを通ると静岡市に入ります。下を見ると丸子の町並みが見えてきます。この光景、テレビなどで東海道を放映するときよく出てきます。

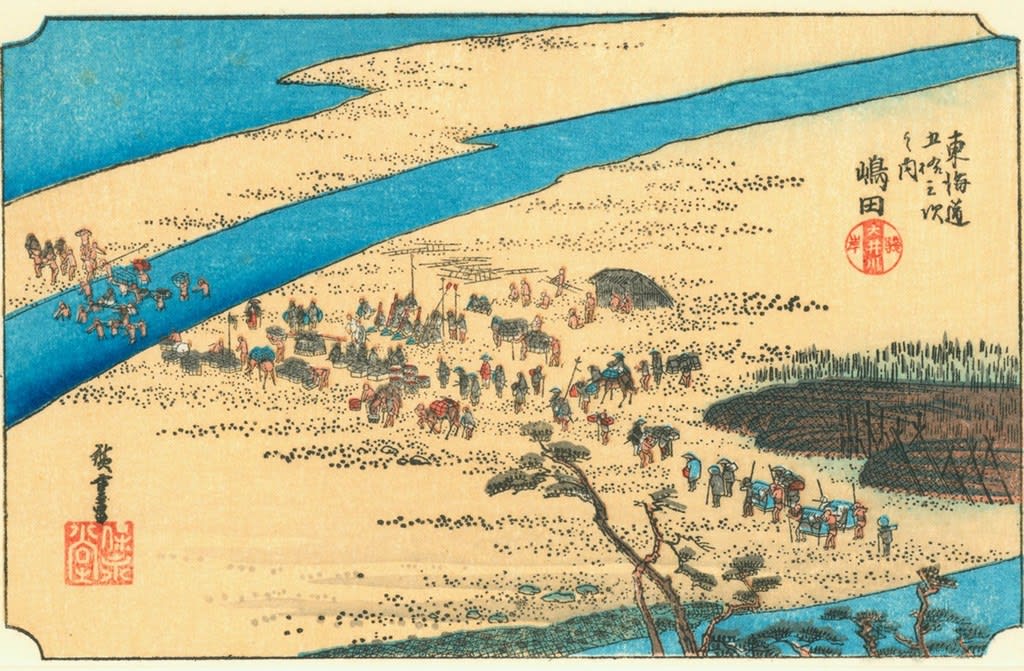

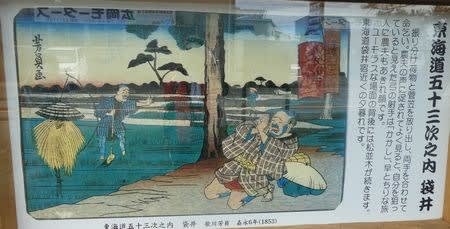

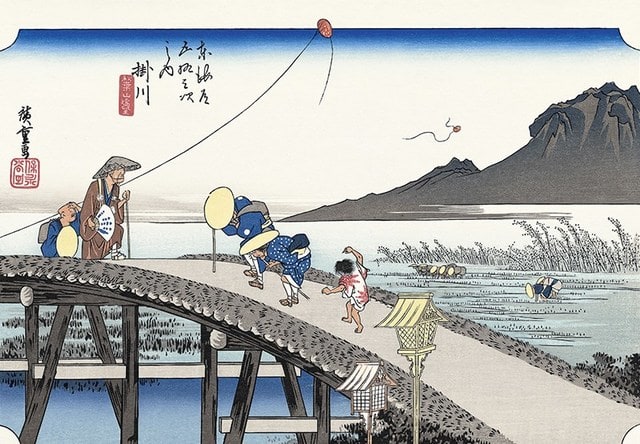

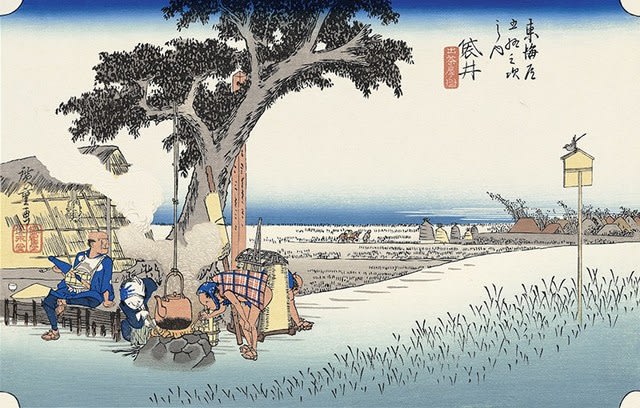

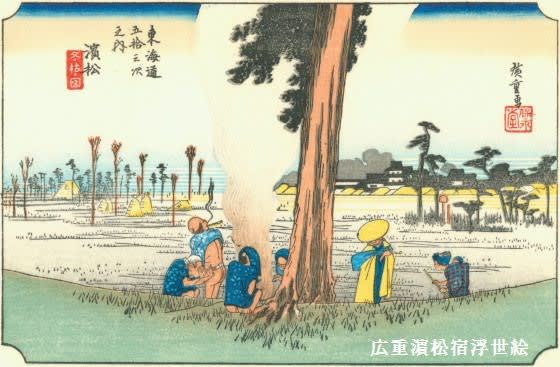

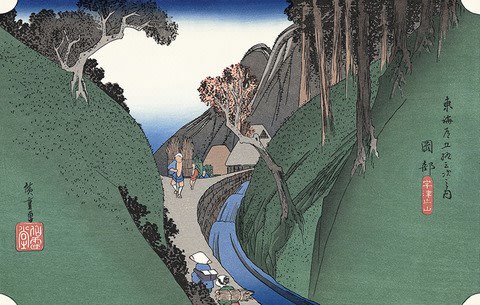

広重の東海道岡部宿の浮世絵には、この宇津ノ谷が描かれています。

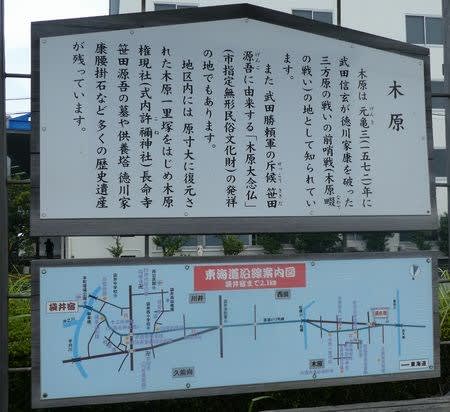

宇津ノ谷地区は、静岡市の西端、旧東海道の丸子宿と岡部宿の間に位置し、街道を往来する旅人たちが休憩した「歴史の街道」の面影を残す、静かな山あいにある集落(間の宿)です。

平成20年10月静岡市の景観計画重点地区に指定され、街道の面影を残す町並みとして保存されています。

道路の角にある「角屋」、橋の近くにある「橋場」など昔の屋号が残っています。

宇津ノ谷地区には、「御羽織屋」があります。天正18年(1590)小田原城を攻める時に、豊臣秀吉がこの店に立ち寄り、馬の草鞋を取り換えようとした際、3脚分しか渡さない家の主人石川忠左衛門に

その理由を尋ねると「4」を避け、勝利の祈願を伝えられました。秀吉は縁起のいい話に大変喜び、見事勝利した時に、その褒美として着用の陣羽織を与えたといわれています。

残念ながら現在拝観中止になっています。

道の駅宇津ノ谷下りを通り国道1号線へ。このころから雨は本降りに変わりました。1号線赤目ヶ谷西の歩道橋を渡ります。渡った所には、「一里塚跡」。

「丸子紅茶」の看板があります。

明治初期から中期の日本では、茶が生糸とともに日本の輸出の主力でした。特に紅茶については世界の需要が多いことに着目し、茶業振興を図る政府から、

千葉県出身の元幕臣多田元吉翁は努力を認められて明治政府の役人に抜擢され、明治8年から10年にかけて中国、インドのダージリン、アッサムなど命がけがけで巡り、

紅茶製造の技術を学び、日本に持ち帰り全国に広めました。茶の種、紅茶製造方法、病虫害に対する研究、栽培方法、品種改良、近代茶業につながった機械の図面持込み、有機農法の持込み、

製造技術等多岐にわたる紅茶製造の技術を日本にもたらし、1881年(明治14年)に初めてインド式製法で本格的紅茶の生産が始まりました。

紅茶の技術は緑茶製造にも応用され、緑茶の大量生産の道を開きました。元吉翁は茶の品種改良や有機栽培、製茶器具の発明、害虫発見、技術者の育成など日本近代茶業発展の基礎を築きました。

しかし、紅茶生産は昭和初期をピークとして、第二次大戦後、日本経済が高度成長するにともない、国産紅茶は価格競争力を失って国産紅茶の産業化推進は中止されました。

1971(昭和46)年6月には紅茶の輸入自由化が行われます。これ以降、国産紅茶は一部の地場消費用に1~2トン程度が生産される程度となりました。

昭和28~30年 村松二六は、この丸子の地に紅茶の灯を消してはならないと、試験場にて紅茶の研修で学び得た知識をもとに本物の紅茶作りに挑戦し、紅茶品種の紅富貴を日本で最初に

民間で栽培しました。元吉翁の旧居、茶園は丸子の墓地近くにありましたが、現在は整地されて見ることはできません。しかし元吉翁栽培の茶樹は現在も残っています(丸子紅茶HPより)

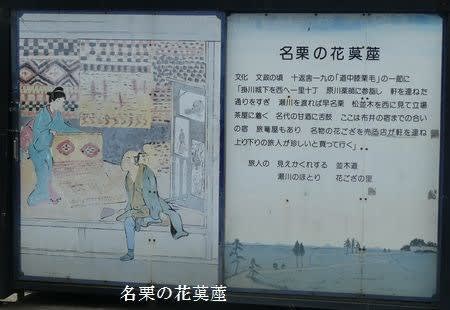

丸子宿は、鞠子とも呼ばれ、東海道の中では小さな宿場町でした。1843年の資料によれば、家数211軒(本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠24軒)、人口795人でした。

広重が書いた浮世絵丸子宿には、「丁子屋」が描かれています。丁子屋は、慶長元年(1596)創業で現在も営業を続けています。

私も東海道歩きを調べている時、この丁子屋を見つけ、ここのとろろ汁が食べたいと思いました。それが今叶えられます。

駐車場には、大型バスが数台停まっていましたので、満席かな?と思いましたが、藁葺屋根の方から店内に入ると意外にも広いです。大広間は、60人~70人ぐらい入れるでしょうか?

また、ほかにも個室があり、大規模な店です。

勿論、注文は、「とろろ汁」です。御櫃に入った麦飯にとろろ汁をかけていただきます。いやぁ、ホントにおいしいです。御櫃の麦飯は御代りもできますが、もう腹いっぱいです。

400数十年の伝統の味をいただきました。店内は歴史資料館にもなっており、秀吉の陣羽織の写真や、十返舎一九の像などが展示されていました。

丁子屋を出て再び街道を歩きます。お七里役所跡は、江戸時代の初期、寛政年間 紀州 徳川頼宣は、江戸屋敷と領国の居城の間、百四十六里に沿って七里間隔の宿場に、

独自の連絡機関として二十三ヶ所に中継ぎ役所を設けた。県内では、《沼津》《由比》《丸子》《金谷》《見付》《新居》に設けられ、この役所を『紀州お七里役所』と呼び五人一組の飛脚を配置した。

東海道には、13か所の渡し場が有り、安倍川もかつては渡し船があったが、正徳年間(1711~1716)に幕府の命により、徒歩の掟が下った。川越制度が設けられ、堤添町、弥勒町、毛越村に

それぞれ川会所が置かれました。この川越制度は、明治4年(1871)民部省から廃止が出されるまで150年以上行われました。

橋の先には、二つの顕彰碑が建っています。一つは、「安倍川義夫の碑」

元文3年(1738年)初秋の頃、紀州の漁師が仲間と貯めた大金を持って安倍川を、自力で川を渡る際にうっかり、財布を落としてしまい、たまたま近くにいた川越人夫の一人が財布を旅人に届けました

旅人は喜び、礼金を払おうとしまいたが、どうしても受け取ってもらえず旅人は、駿府町奉行所に届けました。町奉行がこの人夫を呼び出し礼金を渡そうとしましたが、それでも受け取らず、

町奉行は礼金を旅人に返し、奉行所から川越人足にほうびを渡しました。昭和4年(1929年)和歌山県と静岡県の児童や有志の方々の募金によって、安倍川橋の近くに碑が建てられました。

「安倍川架橋の碑」明治4年民部省より支持が出され、川越制度はなくなり、仮橋と渡船の併用となったが、旅人は不自由を強いられた為、これを見かねた弥勒の宮崎総五という一民間人が

県の委託を受け、多額の私財を投じて木橋を架けたのが初代の安倍川橋で当時は「安水橋」と命名された。明治7年(1874)竣工、長さ280間(504m)、幅2間(3.6m)の木橋は、

静岡県下四大河川に最初に架けられた。当時の通行料は、一人4厘、車馬や篭には差がつけられ最高額は馬車1台(定員4人)4銭5厘だった。宮崎は、架橋費7000円が償却されたあとは、

無料にする予定でしたが、毎年洪水により被害が続出し、その修理に負われたため、明治29年(1896)県に献納されました。現在の橋は、トラス構造で三代目です。(国交省静岡河川事務所HPより)

※広重の浮世絵府中宿は、安倍川の川越しを描いています。

駿府城跡に着きました。駿府城は、徳川家康が大御所として隠居した城です。天守は、寛永12年の出火により焼失したままです。

今日の日程はここまで。明日は江尻まで歩こうと思っています。