4/10(火)今日は天気も良く、富士山がはっきり見えています。三島駅発8:15の東海バスで前日ゴールの山中へ向かいます。今日は、峠道ですのでポールを持って歩きます。

途中、富士山が綺麗でしたのでバスの車窓から写真を撮りました。写真を撮って気付いたのですが、三島~箱根間の富士山は、宝永火口が正面に見えます。

静岡県由比周辺で見た富士山は、右側に宝永火口でした。

約30分で山中に到着。今日はここからスタートし、箱根湯本まで歩こうと思っています。

箱根旧街道西坂に入ると「雲助徳利の墓」があります。

この墓の主は、久助という人で、なかなか立派な家の出であったといいます。一説には武家の生まれともいわれ、なかなかの器量人であった様です。

しかし、どのような理由からか一生を人の卑しむ雲助で終わりました。日頃、頭役となって仲間の取り締まりをしていましたが、困窮の者や若者のめんどうを、身銭を切ってもしてやりました。

これは、雲助だけのことではなく、街道筋の百姓にも同じでした。ことに、往来の悪者に難くせをつけられて、弱りきっている者を身をもってかばってくれたといいます。

したがって、仲間の者からも、また、街道沿いの百姓、商人からも厚い信頼を受けていたのです。彼は、終生酒を愛し、酒を楽しみ、酒の中で一生を終わったといわれています。

その死後、彼を慕う後輩の雲助や土地の人々の手によって作られたのが、通称「雲助の墓」といわれるこの墓なのです。

石碑の前面に、大きく杯と徳利を浮彫にして、全体にしゃれた趣を漂わせたこの墓は、彼の人柄をよく表現しています。(三島市HPより)

「念仏石」この先にある宗閑寺の僧侶が箱根峠越えの途中、行き倒れた人たちを供養するため石に「南無阿弥陀仏」の念仏を刻んだといわれています。

「兜石」は、天正18年(1590)、豊臣秀吉が小田原城に北条氏を攻めた時、箱根を越える途中で兜をこの上に置いて休憩した石だとか、秀吉の兜に形が似た石だとも言われています。

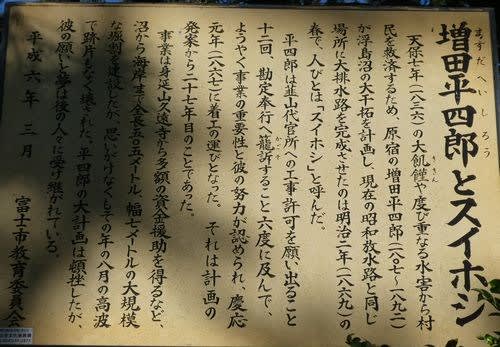

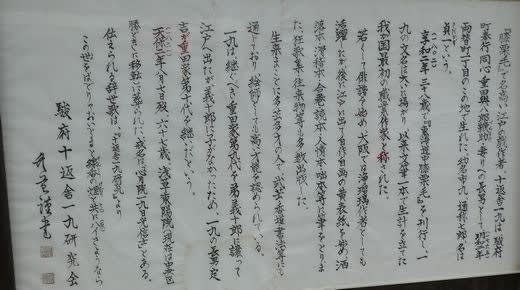

「接待茶屋」の看板があります。箱根峠に程近い、施行平【せぎょうだいら】に接待小屋が設けられたのは今から約180年前、文政7年(1824)のこと。

公的機関ではなく、江戸の商人加勢屋與兵衛という義人が運営したのです。私財50両を投じこれを基金として、馬に飼葉を与え、冬には旅人に粥【かゆ】と焚き火【たきび】を接待(サービス)しました。

茶店も姿を消す冬には寒さをしのぎ体を暖める安らぎの場だったです。 しかし、基金は底を尽き、三十年後に茶屋は閉じられます。(写真は大正中ごろの接待茶屋)

明治に入り、下総(千葉県)性理【しょうり】教会二代目会長の遠藤亮規は箱根峠に接待所の必要性を感じ、その遺志を継いだ門人達が明治12年(1879)接待茶屋を再開します。

その後、門人の鈴木利喜三郎とその子孫が運営を引き継ぎ、一年を通し無料で旅人達にお茶をサービスし、病人や山で疲れた人々の避難場所となっていました。

鈴木家の人々は教会からの援助が途絶えたため、箱根竹を出荷したり鶏を飼うなどして、接待を維持します。その心意気に感じた人々が、全国からお茶や茶碗を送ってきました。

時代は徒歩の旅から車へ、石畳道から舗装道路へ変化し、利用者も減ったため、昭和45年(1970)店が閉じられ、平成5年(1992)国道拡幅工事のため建物も取り壊されてしまいます。(三島市HP)

接待茶屋の向かいには、「徳川有徳公の碑」があります。徳川有徳とは、徳川吉宗のことで享保元年(1716)紀州藩主から将軍になる為、江戸に向かう途中、石割坂にあるこの茶店で休憩を

とりました。その間に店主が馬の世話をよくした所、吉宗はその心遣いに大層喜び、自ら永楽銭を与えたそうです。それからというもの代々の紀州公は、参勤交代の際には、この店で休み、

永楽銭を支払うようになったそうです。

街道は一旦国道に出て100mぐらいでまた旧街道に入ります。

「兜石跡」があります。これは、国道拡張工事に伴って移転するまでここにありました。

「八ツ手観音」(馬頭観音)八本の手を持つ馬頭観音は、高さが50cmほどの石像で冠には、馬頭が刻まれています。当時、馬が交通機関であり、労働力であったことから、大きな財産として

大切にされていました。道中の安全を祈願して祀られたとされます。

ここには、箱根八里の碑「井上 靖」さんの碑がありました。道標には、江戸へ25里、京へ100里の標示があります。

道標を過ぎると国道1号線に合流します。先に進むと、箱根エコパーキング。ここには、箱根八里の碑(峠の地蔵)があります。知っている人の歌碑がありましたので書いてみます。

箱根路を我が越え来れば 伊豆の海や沖の小島に浪の寄る見ゆ 源実朝、杉本苑子、細心大胆 橋本聖子、おしん辛抱 橋田寿賀子、道は段々険しく 穐吉敏子

花見る人は皆きれい 黒柳徹子、夢に向かってもう一度 向井千秋、 花は色なり勇気なり 桜井よし子、

私は彼等と共に泣き、また共に笑った。彼等はただ私と共にあり、私はただ彼等と共にあった。 宮城まり子

更に先へ進むと、「箱根峠」の信号が見えてきました。ここから「神奈川県」です。標高が846m。大分登ってきましたね。

やっと静岡県を抜けました。静岡県は、三角形の形をしており、東海道沿いが長いです。

この街道にしても西は、湖西市、東は、函南町。新幹線の駅にしても6つあります。西と東では文化圏も違うでしょうね。

私達を歓迎してか、富士山も顔を出してくれました。

1号線箱根峠から1号線を横断して旧街道に行くのですが、このあたり車の通行が多く、道の駅箱根峠の方まで行ってそこで横断歩道を渡ります。

道の駅の眼下には、「芦ノ湖」が見えます。

挟石坂を下りるのですが、ここは、急勾配(45度ぐらいかな?)です。また階段の段差も大きく手摺を使ってゆっくりゆっくり下りていきます。

途中には、倒壊した木があります。

芦川石仏群は、もとは芦川集落内の駒形神社境内にあったものを移したといわれています。ここには、箱根で最も古い万治元年(一六五八)の庚申塔や、江戸時代後期に建てられた

多くの巡礼供養塔などがあります。石仏・石搭の大半は巡礼塔で、箱根宿の宿民が巡礼成就の記念や供養として建立したものもあるそうです。

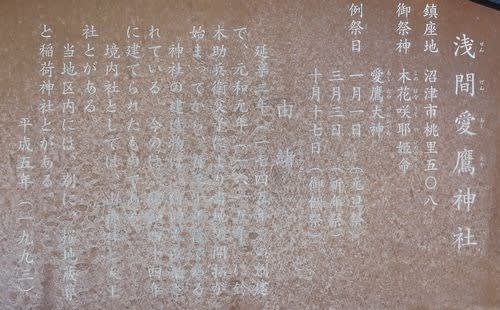

石畳を下りてくると右側に「駒形神社」があります。駒ヶ岳を仰ぎ見る芦ノ湖南岸に鎮座する駒形神社は、駒ヶ岳の地主神 駒形大神を祀る古社であります。

御祭神は、天御中主大神(あめのみなかぬしのかみ)、素戔鳴尊、大山袛神。古くは「駒形権現(こまがたごんげん)」「荒湯駒形権現(あらゆこまがたごんげん)」と呼ばれ、

その淵源は遙か悠久の昔、駒ヶ岳の山岳信仰に遡ると云われ、関東総鎮守として武門の崇敬を集めた箱根神社の社外の末社として尊崇されてきた町内の鎮守様。地元の住民には、

古くから「駒形さん」と親しまれています。境内には、「犬神明神」があり、元和4年(1618)箱根宿が創設された時、付近には狼がたくさんいて、建設中の宿の人々を悩ませました。

そこで唐犬2匹を手に入れて、狼を退治させ、やっと宿場が完成しました。然し2匹の唐犬も傷ついて死んでしまいました。人々は、宿場を完成させてくれた2匹の唐犬をここに埋め、

「犬神明神」と崇め祀りました。(説明文より)

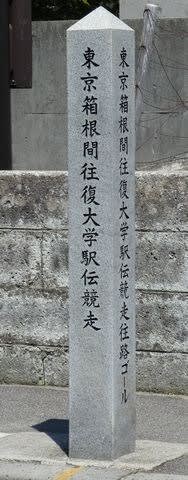

箱根町に入りました。この光景は、お正月の箱根駅伝でよく見かけます。信号を曲がった所には、駅伝広場、箱根駅伝往路ゴールなどの碑が建っています。

箱根宿は、元和4年(1618)徳川幕府によって宿場が開かれました。時の松平政綱が命を受けて山野を拓き、伊豆国三島宿と相模国小田原宿から各50戸づつ移住願いせし(約600名)

人為的に箱根宿を創設。またこの系統に依って支配されていました。現在も箱根宿主要部は、字箕島町、字小田原町と名付けられています。

箱根宿は、本陣6軒、脇本陣0、旅籠36軒の規模でした。

箱根駅伝は、東京箱根往復大学駅伝競走(現在217,9km)、大正9年(1920)第1回大会に4校で争われ、以後第2次世界大戦により5回中断しましたが、昭和、平成と三世代に渡り、

シード権獲得した大学と予選を勝ち抜いた大学20校(200名)のみが、毎年1月2日~3日の決戦に母校の名誉と栄光の為に勇気と汗と苦しみ、孤独感を一身に背負い熾烈な戦いを行っています。

箱根関所・・・元和5年(1619)に関所と宿場が設置され、標高が725m、東海道の中で一番高い場所にあったことから「山の関所」と言われていました。明治2年(1869)に廃止されましたが、

平成7年(1995)に復元されています。

関所の裏手には、「遠見番所」があります。芦ノ湖を行く船の監視を行っていました。ここからは芦ノ湖がよく見えます。

箱根関所から100mぐらい行った所には、「箱根関所資料館」があります。ここは、撮影禁止でした。

<つづく>