3/8 二川宿を出、東海道本線のガードを潜ると、正面に大きな建物が見えます。「シンフォニアテクノロジー」の社名。「旧神鋼電機」です。

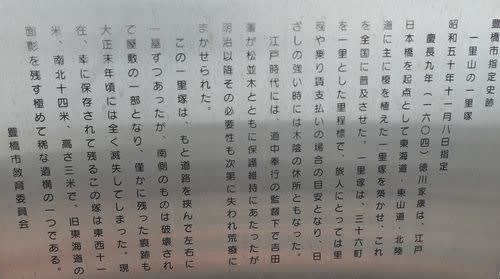

ここから国道1号線に合流します。一里山信号の近くに「一里山一里塚」があります。この一里塚は、もと道路を挟んで左右に1基ずつありましたが、南側の物は、破壊されて屋敷の一部となり、

わずかに残った痕跡も大正末期には全く滅失してしまいました。幸い、保存され残るこの塚は、東西11m、南西14m、高さ3mの塚です。

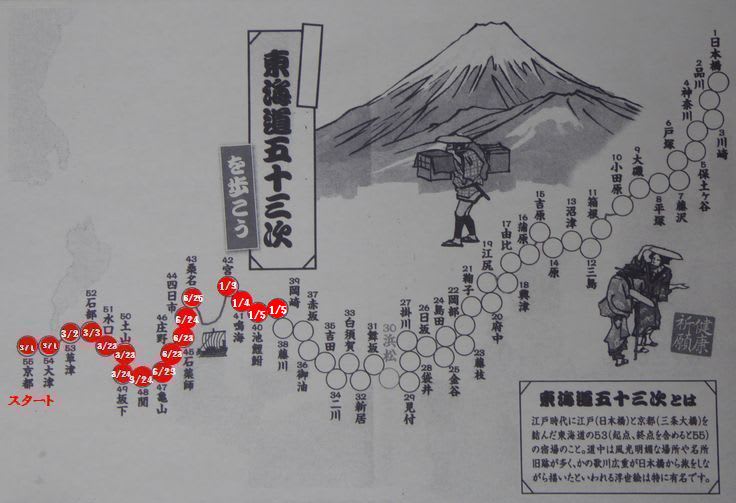

一里山東の信号を左折、ここから静岡県に入ります。昨年3月、京都を出発して、滋賀、三重、愛知を通り、5番目の県に入りました。

静岡県は、東海道53次の中、約190kmの中に22の宿場があり、ここを過ぎるとゴールの日本橋も近いです。

旧国名も三河から遠江(とうとうみ)になります。

遠江は、古くは「遠淡海(とほつあはうみ)」と表記しました。遠淡海は、一般的に浜名湖を指します。(ただし、国府のあった磐田郡の磐田湖(大之浦)を指すとする説もある。)

都(大和国)からみて遠くにある淡水湖という意味で、近くにあるのが琵琶湖であり、こちらは近淡海(ちかつあはうみ)で近江国となりました。

境川を渡ると「白須賀宿加宿境宿」の看板が見えてきます。加宿(かしゅく)とは、主に江戸時代、五街道や脇往還において駅逓事務を取扱う為設定された宿場(宿駅)において、

人家が少なく人馬を出しにくい宿駅で隣接する村を加え人馬の用を行わせたもの。この主となる宿駅に対して隣接する村を加宿と言う。先の「二川宿」も大岩宿を加宿にしていました。

「白須賀宿」は、元来潮見坂下の元宿が、宝永4年(1707)の大地震による津波で壊滅したため、翌年、宿が移され、現在の場所が「白須賀宿」となりました。

白須賀宿を歩くと、昔の旅籠でしょうか、家の前に木札が掛けられています。然し文字が薄れちょっと見にくいです。

白須賀宿は、津波被害で、潮見坂の下から坂上へ移動しましたが、次は冬の西風の影響で何度も火災に遭っています。そこで人々は、火事の延焼を防ぐため道の両側に土塁を築き、常緑樹で火に強い

槇を植え、火除け地を作りました。宿内に3か所ありましたが、現在1か所残っているだけです。

宿場の中心部には、夏目甕麿(みかまろ)邸、加納諸平生誕地の碑があります。

夏目甕麿は、江戸時代後期の国学者で、酒造業の傍ら、内山真龍に学び、本居宣長の門下として「古野の若菜」「家集」等を著しました。甕麿の息子の諸平は、和歌山の藩医・加納伊竹に医学を学び、

加納家の養子となり、晩年には紀州候に召されて国学者の総裁として「当代類題和歌選集」「鰒玉集」など数多くの著作を残しています。

白須賀の本陣は、美容室の所にありました。ここは、大村庄左衛門宅跡で、元治元年(1864)の記録には、建坪183坪、畳数231畳、板敷51畳とあります。

また、白須賀宿は、天保14年(1843)の資料によれば、家数613軒、本陣1、脇本陣1、旅籠27軒、人口2704人となっています。

白須賀小学校の先には、「おんやど白須賀」があります。東海道を散策する人の為の交流休憩ホールです。

潮見坂にやってきました。安藤広重の浮世絵には、この潮見坂を描いています。

潮見坂公園跡には、いろんな石碑群が建っています。

次の宿場「新居宿」までは、5,3km。京都からの上りは、ここから急な下り坂です。昔は、このあたりから富士山も眺められたそうですが、見えませんでした。

潮見坂を下り、白須賀宿の元宿に来ました。宝永4年(1707)の大津波で、潮見坂の上の高台に移るまで、白須賀宿があった所です。

街道の左側には、一里塚、高札場がありました。

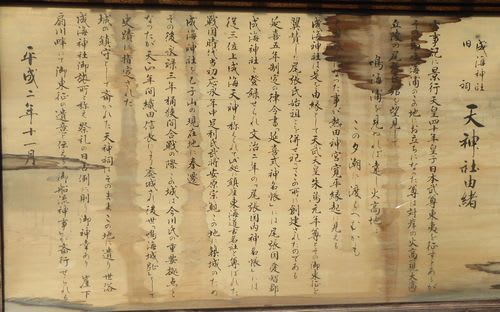

火鎮神社(ほずめじんじゃ)は、祭神は、火之迦具土神・品陀和気命・徳川家康公。由緒によると、本神社は三座を祀り、由緒正しき神社なりしが、応永以降東海瀟及び安永年間社家火災の為め、古文書散失し、

由緒を詳に能ざるも、徳川家康の崇敬厚く除地壱町四方余、丸太船壱双の御墨附を賜り地方一般の崇敬を蒐めて御隆盛を極む。

大正十四年一月九日村社に列せられ同年十四日神饌幣帛料供進神社に指定されました。

街道の右側には、「明治天皇御野立所跡」があります。明治天皇が明治元年京都から東京に行幸する途中ここで休憩された所です。

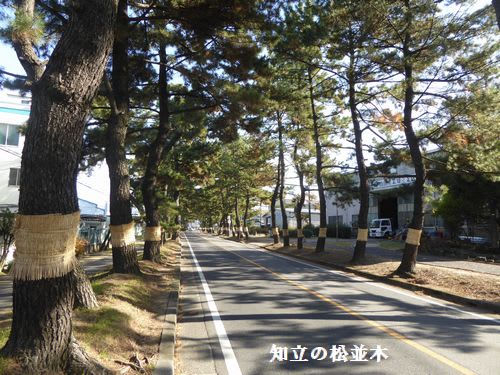

街道は、旧浜名街道という名で右側に「松並木」が広がっています。この松は、松くい虫の被害で枯れ、昭和62年に植え直したそうです。

松並木の途中には、藤原為家、阿佛尼の歌碑が建っていました。

風わたる濱名の橋の夕しほに さされてのぼるあまの釣舟 前大納言為家

わがためや浪もたかしの浜ならん 袖の湊の浪はやすまで 阿佛尼

松並木に「紅葉寺跡」の看板を発見。紅葉寺跡は、左側の奥の方にありました。

紅葉寺は、室町幕府六代目将軍足利義教が享栄4年(1432)に富士遊覧の時に立ち寄って紅葉を観賞したので紅葉寺と呼ばれているそうです。

橋本西の信号から再び1号線に合流します。次の橋本の信号を左折。突き当りに「棒鼻跡」があります。

棒鼻とは、駕籠の棒先の意味があるが、大名行列が宿場に入る時、この場所で先頭(棒先)を整えたので「棒鼻」と呼ぶようになったそうです。

新居宿には、疋田弥五郎本陣(188坪)、飯田武兵衛本陣(196坪)、疋田八郎兵衛本陣(193坪)という3つの本陣がありました。現存しているのは、飯田武兵衛本陣です。

新居宿は、人口3474人、家数797軒、本陣3、旅籠26の規模でした。

寄馬跡

町並みを歩くと、家々に昔の屋号が付けられていました。

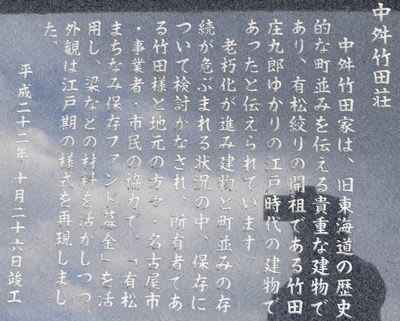

旅籠「紀伊国屋」は現在資料館になっています。新居宿旅籠紀伊国屋は紀州の出身で、江戸時代のはじめに新居に来て、茶屋を営んだという。はじめは小野田姓を名乗り、後に疋田弥左衛門に改めた。

旅籠屋として創業時期は不明だが、元禄十六年に御三家のひとつ紀州藩の御用宿を勤めるようになり、正徳六年に「紀伊国屋」を名乗ることを許されたという。

その後、享保十七年に帯刀御免、延享二年に五人扶持を賜り、江戸時代後期には敷地内に紀州藩の七里飛脚の役所があった。

紀伊国屋は、明治七年の泉町大火で焼失し建て替えられ、昭和二十四年まで旅館業を営んでいた。建物はその後増築したが、一部に江戸時代後期の旅籠屋の様式を残していたことから、街道文化を伝える施設として活用するため、東海道400年祭にあわせ、再生整備工事を実施した。

紀伊国屋の裏手には、「小松楼」があり、現在「小松楼まちづくり交流館」になっています。

新居では大正時代以降、関所の南側に歓楽街が広がり、多い時で60人から80人の芸者がいたと言われています。小松楼は大正から昭和20年代頃まで芸者置屋及び小料理屋を営みました。

建物は明治末期以前のものを現在の地へ移築し、その後数回の増改築を行っています。2階は座敷となっており、独特の間取りやべんがら色の壁など当時の面影を残しています。

平成22年9月1日から小松楼まちづくり交流館としてリニューアルオープンしました。【国登録有形文化財】

「新居関所跡」です。

新居関所(今切関所)は慶長5年(1600)徳川家康により創設されました。幕府は江戸を守るため全国に53ヶ所の関所を設け、「入鉄砲と出女」に対し厳しく取り締まりをしました。

特に新居関所は約100年間、幕府直轄として最高の警備体制が敷かれていました。鉄砲など武器の通行ではもちろんのこと、当関所に限っては江戸へ向かう女性(「入り女」)にも「手形」が必要で、

不備が見つかれば通ることはできませんでした。

当関所は江戸時代中期に、自然災害で2度の移転を強いられました。現在に残る建物(「面番所」)は、嘉永7年(1854)の地震でそれまでの建物が倒壊したあと、

安政5年(1858)までに再建されたものです。明治2年(1869)に関所は廃止されましたが、明治~昭和にかけて学校や町役場として使われ、当時の建物が日本で唯一そのまま残る関所としての

歴史的価値が高く評価され、大正10年(1921)国の「史蹟」に、昭和30年(1955)には改めて国から「特別史跡」に指定されました。

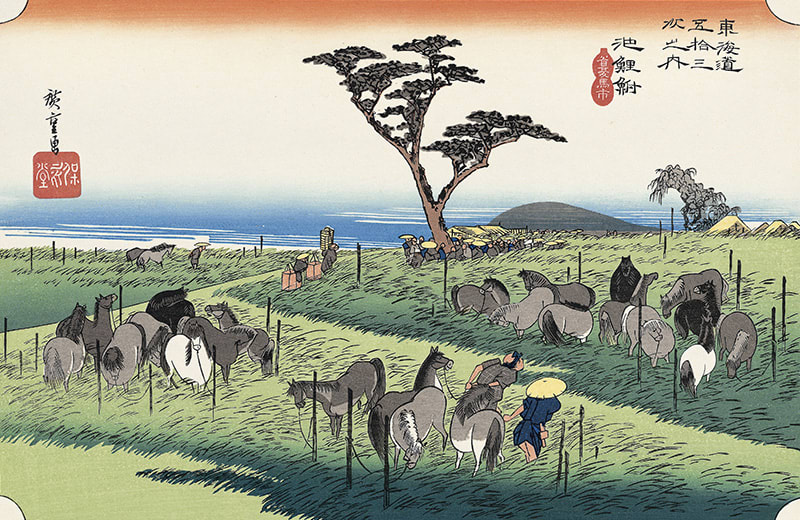

夕方に近づいてきました。今日は、JR新居町駅迄にします。安藤広重の「新居宿」の浮世絵は、浜名湖を渡る今切の渡しを描いています。

※この分は3/8に歩いて写真200枚ぐらい撮ったのですが、誤ってフォーマットしてしまい、4/24に写真だけ撮りなおしに行ってきました。