「弟国部」と阿曇部、本当に感激しました!必ずもう一度、いや何回も阿波に行くぞ!!

当日のシンポジウムで与えられた課題は以下のようなものでした。

阿波の国府と平城京・長岡京

レジュメ集の構成は以下のような感じで、これに図を付けて主に都の構造の変化―官衙機構の拡大と現業官司の宮外への進出(宮外官衙の成立)について詳述し、8世紀末以降と以前との中央における官衙配置や機能の変化が国府においても起こる可能性のあることを指摘しました。

観音寺遺跡(阿波国府)における広範囲における木簡の出土や関連建物群の検出もこうした官衙機構の変遷、拡充と大いに関係があるのではないかと考えたのです。

その上で国府域については既に藤川智之氏によって指摘されているように、金田章裕氏の提唱する南北型であろうとする見解を支持しました。

報告では十分に指摘できなかったのですが、『続日本紀』に出る長岡京造営(一度は山崎橋修造のための料材の進上)への阿波国の関与が、水陸の便を目的とした長岡京遷都に起因していると考えました。

なお、個人的には、テーマから外れますが、平城京出土阿波国木簡を分析した松原弘宣氏の研究成果(「都城出土の阿波国関係木簡」『観音寺遺跡Ⅰ』2002)にある「堅魚木簡」に大いに興味を抱きました。同堅魚を貢進したのは「阿波国那賀郡武芸駅子」「薩麻駅子」の生部や鵜甘部でした。私が注目したのは同郡同郷から御取鮑を出した海部里阿曇部大嶋・若万呂でした。

大化前代には長国造支配域に所在した那賀郡の那賀川流域及びその海岸部の一部には海部が分布し、阿曇部に統括されて堅魚や鮑の海産物を収取して貢納していた姿が浮かび上がるのです。先に考察した(拙稿67. 「律令国家と海部―海浜部小国・人給制にみる日本古代律令支配の特質―」(広瀬和雄・仁藤敦史編『支配の古代史』青木書店,pp.45-64 2008年)隠伎国における海部の動向及び阿曇氏による統括の関係がここでも確認できるのです。俄調べによると現在の海部郡の後期古墳の初めとして大里古墳があることを知りました。恐らく海部との関係を大いに予想させる古墳です。

シンポジウムの成果はともかくとして、報告の機会を頂いたお蔭で、これまで全く勉強していなかった阿波国(長国造支配領域)と海部との関係を知る貴重な資料を確認することができました。

さらに、観音寺木簡によって初めて確認された「弟国部」の存在はこうした阿波国と王権との関係の契機の一つが継体朝がある可能性を考えることができたのです。ワンダフル!!

新しい阿波国研究の契機を頂いて大満足したシンポでした。必ずもう一度、特に長国造の故郷を訪ねて、今回得られた新しい研究材料の追究に努めることを約して阿波国を後にしました。機会を与えて頂いた徳島県埋蔵文化財センターの藤川智之さんに最大限の謝意を呈して次なる目標地屋島へ向かいました。

(屋島編はこの後続けてお届けします。今しばらくお待ち下さい。)

当日のレジュメの一部はこんな感じ。

はじめに

・ 初めての阿波国

・ 宮都研究から地方研究へ

・ 長岡京と阿波国:宮城諸門の移築

・ 斎宮・鈴鹿関・河口頓宮・朝明頓宮・美濃国府・朝明郡衙・朝明駅の研究

・ 東海道・東山道・古伊勢街道の研究

・ 志摩国・伊賀国と部民制(海部)・ミヤケ制

・ 阿波国府と伊勢国府・美濃国府の比較は可能か

1 国司の仕事と阿波国木簡

(1)『養老職員令』大国・上国条の規定

・ 法律(『律令』)で定められていた国司の仕事

・ 当時の地方行政組織:国-郡-郷(-里)

・ 国の経営責任者が国司(守カミ・介スケ・掾ジョウ・目サカン-四等官制)

・ 国司の配下で各種事務的、現業的仕事をする人々

・ 阿波国は大・上・中・下国の内の上国

・ 最低でも640人余の大所帯

・ 大国

守一人。掌祠社。戸口。簿帳。字養百姓。勧課農桑。糺察所部。貢挙。孝義。田宅。良賎。訴訟。租調。倉廩。徭役。兵士。器仗。鼓吹。郵駅。伝馬。烽候。城牧。過所。公私馬牛。闌遺雑物。及寺。僧尼名籍事。余守準此。其陸奥出羽越後等国。兼知饗給。征討。斥候。壱岐対馬日向薩摩大隅等国。総知鎮捍。防守。及蕃客帰化。三関国。又掌関剗及関契事。介一人。掌同守。余介準此。大掾一人。掌糺判府内。審署文案。勾稽失。察非違。余掾準此。少掾一人。掌同大掾。大目一人。掌受事上抄。勘署文案。検出稽失。読申公文。余目準此。少目一人。掌同大目。史生三人。

上国

守一人。介一人。掾一人。目一人。史生三人。

(2) 観音寺木簡と国衙官人の仕事(和田萃2002より)

A 国司の仕事(数字は『観音寺遺跡Ⅰ』の木簡番号)

① 祠社:2・5

② 簿帳:6・34・35・37・62・66

③ 租調:4・15・20・60

④ 糺察所部:70

⑤ 勧課農桑:23

⑥ 勘署文案

B 雑員の仕事

⑦ 治療・施薬

⑧ 教育

⑨ 物品管理:4

⑩ 食事の弁備:「国厨」

⑪ 製本・文具の製作:紙・墨・筆

⑫ 土木工事作業・運搬

表1 主な国衙職員一覧表(山中敏史1994より)

2 宮都の役所とその配置

(1) 中央官庁

・ 平安宮城図:二官八省の配置

・ 対称的官衙配置:形式的官衙配置

・ 北二条分:大蔵空間

・ 東西辺:警備・警察的官司

・ 平安宮内裏図:内裏施設の回廊連結化

・ 平城宮光仁・桓武内裏が祖型、長岡宮内裏が原型

・ 皇后宮・後宮の発達・東宮の接近

(2) 宮外官衙

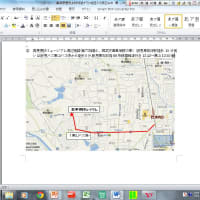

・ 長岡京条坊図:T字形官衙配置の形成

・ 宮城内中軸:王権の支配空間・内廷官司

・ 宮城内東西:二官八省(皇城的空間)

・ 宮城東西面街区:王権の二次的支配空間(行宮)・二官八省の現業的官司・饗宴施設・大規模邸宅・公的宿所

・ 宮城南面街区:王権の二次的支配空間(行宮)・二官八省の現業的官司・饗宴施設・大規模邸宅・公的宿所(造長岡宮使)・鴻臚館(外交施設)・国家寺院(平安京東寺・西寺)

・ 左・右京街区:官僚居住空間・東西市(経済空間)・市町・物資運搬水陸交通網・工業製品生産施設・祭祀空間(四隅祭)

・ 禁苑・禁野の形成:京の北部に形成;王権の二次的支配空間(遊猟・祖廟・饗宴)・祭祀空間・王陵空間(皇后藤原乙牟漏陵・皇太后高野新笠陵・妃藤原旅子陵・淳和天皇火葬地・長野古墓・物集女車塚古墳・向日丘陵古墳群)・緑釉陶器(国家秘伝技術)生産地

・ 外交国家津・山崎津:水陸交通の結節点(中国・朝鮮→鴻臚館→瀬戸内海(山陽道)→淀川→山崎津

・ 長岡京官衙町・宿所町

・ 平安京諸司厨町図

・ 平安宮朝堂院・豊楽院・太政官曹司の比較

・ 中央の基本官制(二官八省)

3 阿波国府の構造

(1) 国府の基本構造:国府の類型模式図(金田1995「国府の形態と構造について」より)

・ 方八町国府説から諸類型型へ

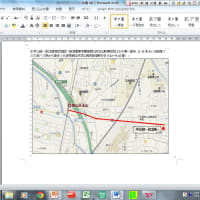

・ 阿波国府南北型説:藤川智之2002(『観音寺遺跡Ⅰ』)

・ 国司・国府の機能から検討

・ 宮都の官衙配置・機能比較

・ 出土木簡・文字資料からの分析

・ 周辺地形・所在遺跡からの検討

・ 阿波国府航空写真と遺存地割:N10°W地割と正方位地割

・ 大御和神社説から観音寺説へ

・ 国府・国分寺・国分尼寺・駅・国府津・南海道などの総合的検討

・ 敷地遺跡:推定国司館

・ 矢野遺跡:現業的空間(厨・手工業生産)

・ 観音寺遺跡:国衙・祭祀空間・地方行政事務機構

(2) 阿波国府の推定構造

1 敷地遺跡:国司館?

2 観音寺遺跡の建物群

3 観音寺遺跡:木簡廃棄場?

4 木簡出土状況と墨書器

(2) 阿波国関係宮都出土木簡と阿波国府

A 平城京出土木簡

B 長岡京出土木簡

【史料】

1 『律令』に定められた阿波国

官位令

・ 11 従五位下 上国守

・ 13 従六位上 上国介

・ 15 従七位上 上国掾

・ 17 従八位下 上国目

・ 史生:無位

2 『続日本紀』に見える阿波国

A 飢饉・賑給記事

・ 文武天皇元(697)年閏十二月七日:播磨・備前・備中・周防・淡路・阿波・讃岐・伊豫

・ 大宝二(702)年九月十七日:駿河・伊豆・下総・備中・阿波

・ 慶雲元(704)年四月廿七日:備中・備後・安藝・阿波

・ 天平三(731)年八月廿五日辛丑。詔曰。如聞。天地貺所。豊年最好。今歳登穀。朕甚嘉之。思与天下共受斯慶。宜免京及諸國今年田租之半。但淡路。阿波。譛岐。隱伎等國租并天平元年以往公私未納稻者。咸免除之。

・ 天平五(733)年閏三月二日:和泉監・紀伊・淡路・阿波

・ 天平宝字七(763)年七月廿六日:備前・阿波

・ 天平宝字七年八月廿三日:阿波・讃岐

・ 天平宝字八(764)年四月十六日:阿波・讃岐・伊豫

・ 天平神護元(765)年三月十六日:尾張・參河・播磨・石見・紀伊・阿波

・ 延暦九(790)年四月五日:備前・阿波

B 地方行政関係・改姓記事

・ 和銅五(712)年七月十五日秋七月壬午。令伊勢。尾張。參河。駿河。伊豆。近江。越前。丹波。但馬。因幡。伯耆。出雲。播磨。備前。備中。備後。安藝。紀伊。阿波。伊豫。讃岐等廿一國。始織綾錦。

・ 養老二(718)年五月七日庚子。土左國言。公私使直指土左。而其道經伊与國。行程迂遠。山谷險難。但阿波國。境土相接。往還甚易。請就此國。以爲通路。許之。

・ 養老三(719)年七月十三日庚子始置按察使。〈中略〉伊豫國守從五位上高安王。管阿波。讃岐。土左三國。

・ 養老六(722)年八月廿九日丁夘。伊勢。志摩。尾張。參河。遠江。美濃。飛騨。若狹。越前。丹後。但馬。因幡。播磨。美作。備前。備中。淡路。阿波。讃岐等國司。先是。奉使入京。不聽乘驛。至是始聽之。但伊賀。近江。丹波。紀伊四國。不在之限。

・ 天平元(729)年十一月七日〈上略〉又阿波國山背國陸田者不問高下。皆悉還公。即給當土百姓。

・ 天平勝宝八(756)年十二月二十日己亥。越後。丹波。丹後。但馬。因幡。伯耆。出雲。石見。美作。備前。備中。備後。安藝。周防。長門。紀伊。阿波。讃岐。伊豫。土左。筑後。肥前。肥後。豊前。豊後。日向等廿六國。國別頒下潅頂幡一具。道塲幡四十九首。緋綱二條。以充周忌御齋莊餝。用了收置金光明寺。永爲寺物。隨事出用之。

・ 天平宝字五(761)年十一月十七日〈上略〉紀伊。阿波。讃岐。伊豫。土左。播磨。美作。備前。備中。備後。安藝。周防等十二國。検定船一百廿一隻。兵士一万二千五百人。子弟六十二人。水手四千九百廿人。

・ 神護景雲元(767)年十二月四日庚辰。收在阿波國王臣功田位田。班給百姓口分田。以其土少田也。

・ 神護景雲二(768)年七月十四日乙酉。阿波國麻殖郡人外從七位下忌部連方麻呂。從五位上忌部連須美等十一人賜姓宿祢。大初位下忌部越麻呂等十四人賜姓連。

・ 宝亀四(773)年五月七日辛巳。阿波國勝浦郡領長費人立言。庚午之年。長直籍皆著費之字。因之。前郡領長直救夫。披訴改注長直。天平寳字二年。國司從五位下豊野眞人篠原。以無記驗更爲長費。官判依庚午籍爲定。又其天下氏姓青衣爲采女。耳中爲紀。阿曾美爲朝臣足尼爲宿祢。諸如此類。不必從古。

・ 宝亀六(775)年三月二日三月乙未。始置〈中略〉美作。備中。阿波。伊豫。土左大少目員。肥後少目二員。豊前大少目員。

・ 延暦二(783)年十二月二日甲辰。阿波國人正六位上粟凡直豊穗。飛騨國人從七位上飛騨國造祖門並任國造。

C 中央政府関係・祥瑞報告記事

・ 慶雲元(704)年六月十五日己巳。阿波國獻木連理。

・ 延暦三(784)年七月四日秋七月癸酉。仰阿波。讃岐。伊豫三國。令進造山埼橋料材。

・ 延暦十(791)年九月十六日甲戌。仰越前。丹波。但馬。

播磨。美作。備前。阿波。伊豫等國。壞運平城宮諸門。以移作長岡宮矣。斷伊勢。尾張。近江。美濃。若狹。越前。紀伊等國百姓。殺牛用祭漢神。

※ 阿波国司任官記事は省略

3 『観音寺遺跡Ⅰ』木簡 別掲

2・4・5・6・15・20・23・34・35・37・60・62・66・70

【参考資料】 国庁の諸類型(山中敏史『古代地方官衙遺跡の研究』1994より)

① 長舎型-1

① 長舎型-2

② 大宰府型

③ 城柵型-1 多賀城

・ 曹司の機能

・ 国衙と曹司

・ 肥前国府と曹司

・ 伊勢国府と曹司

・ 伊勢国衙の構造

「初堅魚 捕る海部の目に 幡羅の郷」

「弟国部 初夏の鳴門を 渡り来て」 企良

楽しみだな―、阿波国の海部探訪