2016年12月12日(月)

「ウマさんの旧東海道を歩く」の第Ⅰステージとして、日本橋から三島宿までの

約126Kmを2014年1月から10月にかけて歩いた。

第Ⅱステージは、三島宿から新居宿までの約158Kmを2016年5月から挑戦している。

今回は、都合の良い時間(日程)に気ままに歩くことを目的に、一人で歩くことにした。

第Ⅱステージ第4回目は、府中宿(JR静岡駅)~島田宿(JR島田駅)を

2日間かけて歩いた。

2日目の朝、ホテルから岡部方面を望む。

今日も快晴で素晴らしい天気だ。

ホテルの朝食

メニューは豊富で味もなかなかである。

バス停は、ホテルから100mも離れていない。

7時40分、JR静岡駅行に乗車し、

昨日、バスに乗った「法の橋」まで30分ほどで到着した。

出発前に熱いコーヒー(100円)を1杯飲んで、

8時20分、島田駅目指してスタートだ。

松並木の入口(江戸方から見ると出口)に岩村藩領牓示杭跡がある。

「従是東岩村領」とあり、次のような説明が。

この杭は、江戸時代享保二十年(1735)より明治維新までの135年間、

横内村が岩村藩領であったことを標示した杭を再現したものである。

岩村藩は、美濃国岩村城を居城とし、松平能登守が三万石の領地を持っていた。

駿河国に十五ヶ村、五千石分の飛領地があり、横内村に陣屋を置いて治政を行っていた。

岡部宿からかつての岩村藩領を通って来たということである。

横断陸橋で仮宿交差点を渡る。

旧東海道は左側、右側は県道208号(現東海道)になる。

旧東海道を進む。

かつての松並木の名残でところどころに松の木が残っている。

「従是西田中領」と書かれた牓示石があった。

この牓示石は田中領と岩村領との境界牓示標である。

弘化年中(1846年頃)幕府より諸侯領地の牓示標は総て石材に改むべし

との布令があったので、田中領主本多侯は、欧陽詢の書風よろしき、

領内小土の藪崎彦八郎に命じ「従是西田中領」の文字を書かせた。

又これを城下、長楽寺町の石材業某に命じ彫らせた。

筆跡彫刻ともに街道中に比類なき作と称された。(以下略)

旧東海道はいったん県道208号に合流したが、直ぐにまた二つに分かれる。

県道208号の左側を進む。

旧東海道

民家の脇にひっそりと建つ鬼島一里塚の標柱

江戸日本橋から49番目の一里塚だ。

葉梨川に架かる八幡橋を渡る。

御成街道との追分だったところだ。

旧東海道

常夜灯に十返舎一九の旧東海道中膝栗毛「鬼島の建場」の場面が紹介されていた。

8時51分、須賀神社に到着した。

樹齢500年とされている大楠が見事な枝振りを見せている。

樹高23.7m、根廻15.2m、目通10.9m、枝張東西21.2m、南北27.9m

静岡県指定(昭和33年9月)の天然記念物になっている。

須賀神社に旅の無事安全を祈願

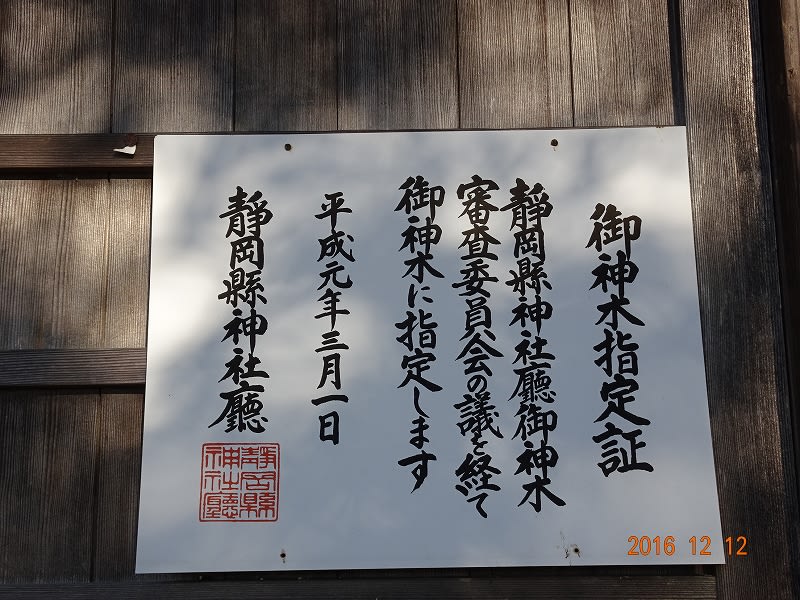

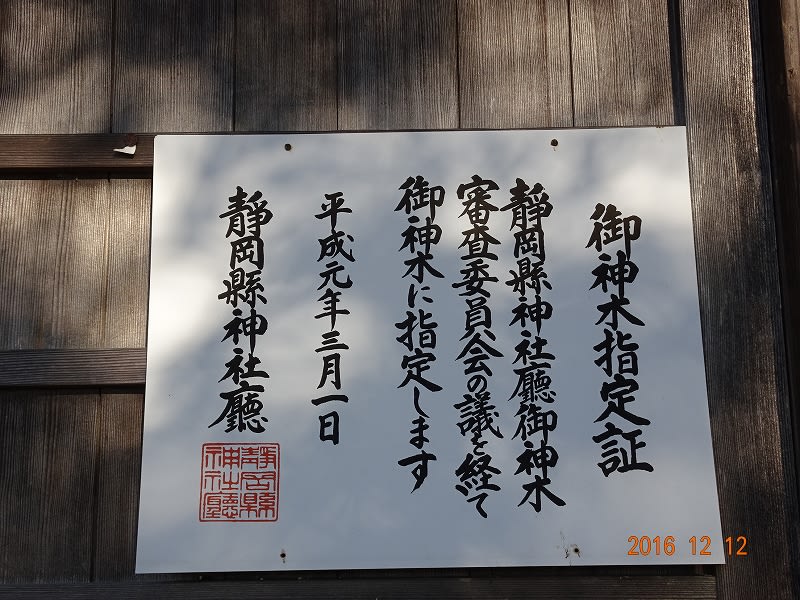

大楠は御神木に指定されている。

社殿に御神木の指定証が貼られていた。

旧東海道は、ホームセンター手前で右へ大きく曲り、

「東海道膝栗毛」にも名所として登場する鎧ヶ渕辺りを通り、

県道381号(東海道)の水守交差点へ。

水守交差点を横断して真っ直ぐ進めばよかったのだが、

何故か県道381号を進んでしまった。

数100m進むと成田山の看板があった。

県道381号水守交差点の次の信号を右折して旧東海道に戻り、

西へ少し進むと、

9時17分、成田山新護寺に到着した。

成田山新護寺は、大本山成田山新勝寺の直末寺院だが、八百年余の歴史を持ち、

寺名も宗派も数回改変されたことのある古寺である。

交通安全・家内安全・商売繁盛・安産祈願・開運厄除・学業成就・合格祈願・

ボケ除けなど、さまざまな御利益があるとされる。

おたすけ観音

ボケ除けの像

ボケ封じ・中風封じとして愛食されてきたカボチャを大切に抱えているおじいさんと、

満面に笑みをたたえているおばあさんが、横に寄り添っている老夫婦像は

まさに円満そのもの。

この老夫婦にあやかるよう、しっかり頭やカボチャを撫でて、幸せで長生きしよう。

ということで、おじいさんの頭とカボチャを撫でてボケ除けを祈願した。

旧東海道

藤枝市のシンボル 鳥は鶯、木は松、花は藤だ。

今は、サッカーが全てなのだろう。

いたる所でサッカーの文字を見掛けた。

さわやか通り

下伝馬商店街を進む。

馬の字の裏表を逆にしているところが、面白い。

読み方は変わらないんだろうな。

商店街に今一つ賑やかさが感じられない。

藤枝白子町は徳川家康ゆかりの町とある。

白子の由来碑

長楽寺町と下伝馬町との間にある白子町は、天正十年(1582)の本能寺の変の際、

駿河へ逃げる途中の徳川家康を助けた伊勢白子の小川孫三がその恩功から

当地に住むことを許され、新白子と名付けて地子・諸役御免の朱印状を

賜わったことに由来している。

9時34分、本町通近くに蓮華寺公園という公園があったので立寄った。

蓮華寺公園は、藤枝市のほぼ中央に位置し、「花・水・鳥」がテーマの公園。

四季を通じて、多くの市民が集う憩いの場所である。

蓮華寺池は一周1.5Km、池の周りには140本の藤が植えられている、そうだ。

蓮華寺公園を後にして、熊谷山蓮正寺(れんじょうじ)へ向かった。

蓮正寺は、源氏の武将、熊谷二郎直実(のちに出家して蓮生法師)ゆかりの古刹。

山門は、文化八年(1811)、田中城主本多正意によって寄進されたもの。

蓮正寺は、真宗大谷派の寺院で、本尊は阿弥陀如来。

イブキの大木があると聞いていたので、境内を探したが見つからない。

半ば諦めかけていたところ、寺の裏へ通じる通路脇にイブキの案内があった。

「蓮生寺のイブキ」は、推定樹齢700年、明治36年(1903)の火災により

一部焼失したが、その後回復して今に至る。

樹高6.8m、幹周1.55m、枝張東西7m、南北7m

昭和32年(1957)に藤枝市指定天然記念物に指定されている。

再び旧東海道に戻って島田を目指した。

本町通商店街から長楽寺商店街に変わった。

近くに青龍山長楽寺があった。

町名の由来にもなっている名刹、とのこと。

「青池の大蛇」の伝説を持つ長楽寺は、平安時代終り(約850年前)に

開かれたと伝えられている。

戦国時代には、今川氏と深い関係を持ち、その後豊臣秀吉が小田原征伐の帰路に

450石を安堵した。

江戸時代には、朝鮮通信使の宿泊所に当てられていた、そうである。

臨済宗妙心寺派の寺院で、本尊は釋迦牟尼如来

弁天堂

藤枝七福神の一つになっている。

ちとせ通り、千歳商店街へと変わった。

誰でも(D)気軽に(K)ご覧あれ(G)とある。

では、遠慮なく・・・

円妙山大慶寺の門を潜ると、

本堂前の松の巨木が目に入った。

日蓮聖人お手植えの「久遠の松」は、推定樹齢700年を越す、とのこと。

樹高25m、枝張り27m、根回り7m、静岡県指定の天然記念物であり、

日本名松百選にも入っている大慶寺のシンボルである。

枝振りが見事である。

大慶寺は、日蓮宗一致派の寺院、身延山久遠寺の末寺である。

鐘楼

毎朝6時に6回鐘を撞く、そうだ。

大晦日の夜には、「除夜の鐘」で近隣の老若男女が参詣し、

1回目の108つ、2回目の108つというやり方で、

参拝した全員が鐘を撞くことができるようにしている、とのこと。

商店街は栄商工振興会になった。

長かった商店街も終わりに近い。

瀬戸川に架かる勝草橋を渡る。

勝草橋の欄干に、勝草橋の名の由来が書かれていた。

勝草橋の名前の由来は二つの説が伝えられている。

一つはむかし田中城の兵が、付近の河原で合戦して勝利を得たことから、

勝軍橋と言っていたのが縮まって、勝草橋になったという説。

もう一つは志太という地名が植物のシダ(羊歯)の読みと同じで、

シダの異名を勝草と称することから志太橋という意味で勝草橋になったという説。

自分は、前者のような気がする。

勝草橋を渡ったところに志太一里塚跡があった。

江戸日本橋から50番目の一里塚である。

隣に秋葉神社の石燈籠が建てられていた。

本陣という名の八百屋があり、店内を覗いてみると、焼き芋があった。

1本150円を一つ買った。途中で食べることにしよう。

本陣という屋号が気に入った。街道歩きに相応しい名前だと思う。

稲川橋と青木橋の中間に、

岡野繁蔵生地の碑があった。

石標に繁蔵の信条「希望に起き、感謝に眠れ」が刻まれている。

「裸一貫から南洋のデパート王」になった繁蔵は、明治27年この地に生まれた。

青島小学校、育英学校に学び、21歳でスマトラ島に渡り、大信洋行を興し、

雑貨貿易商として成功した。

さらにスラバヤに千代田百貨店を経営し、隆盛を極めたが、太平洋戦争で

やむなく日本に引き揚げた。

戦後、衆議院議員に当選して国や郷土の為に貢献されたが、昭和50年、

81歳の生涯を閉じた。

11時10分、青木交差点に到着。

正面を真っ直ぐ進むと昨日泊ったホテルを通り藤枝駅に至る。

青木交差点の五又路歩道橋を渡り、旧東海道へ。

旧東海道は左、右は現東海道(県道216号)だ。

旧東海道を進む。

しばらく旧東海道を進み、大きな道を渡った所の「さわやか住宅」という会社の前に、

”東海道を旅する方へ”という標識があった。

標識の横にはベンチが置かれていた。

嬉しいねぇこういうのは。ちょっと休憩して行こう。

時計は11時20分を指していた。

八百屋「本陣」で買った焼き芋は、甘くて美味しかった。

ところどころに旧東海道の松並木が残っている。

かつては両側にず~っと続いていたと思われる。

今でも目印になり、初めて歩く身には心強い味方である。

田中藩領牓示石蹟碑

瀬戸新屋村は田中藩領と掛川藩領が入り組む特異な村で、

藩境に境界を示す牓示石を立てた。

この牓示石は一丈余(約3m)の石柱で、「従是東田中領」と書かれていた。

これと対になるのが市内鬼島の「従是西田中領」で、

美濃国岩村藩領横内村との境界の法の川の所に立てられていたが、

今は西益津中学校に移されている、とのこと。

旧東海道が県道上青島焼津線に合流する三角地に鏡池堂六地蔵尊が建っている。

かつてこの辺りには龍神が棲む鏡ケ池があり、その池から出現した六地蔵は、

庶民の信仰を集めたという。

正徳三年(1713)に茅葺のお堂が寄進されて、そこに六地蔵が安置され、

鏡池堂六地蔵尊と名付けられた。

お堂の正面に掲げられた額に記された鏡池堂の文字は、幕末に儒家として活躍した

渡辺崋山がこの地を訪れたときに揮毫したものと言われている、とのこと。

敷地内の隅には、一面に六地蔵が彫り出された石像が祀られている。

背後に六地蔵が風化した古い石像も残っている。

古東海道蹟碑

案内には、

この碑の所から細い道が瀬戸山の上を通って、山を下ると内瀬戸のに通じていた。

この道が中世からの瀬戸の山越えと呼ばれた古東海道である、とある。

少し進んだ三叉路に、東海道追分と書かれた石柱が立っていた。

東海道が先ほどの鏡池堂六地蔵尊の前を通るようになったのは、

比較的新しい時代になってからのことで、それまではここから東の方に向かい、

青木の五叉路に合流する古東海道の道であったという。

東海道と古東海道の分岐場所であることから、追分と呼ばれるようになった。

旧東海道の松並木を進む。

染飯茶屋蹟碑

染飯とは、強飯(こわめし)をくちなしで染め、薄く小判型にしたものであったという。

瀬戸の染飯は東海道が瀬戸山の尾根伝いに通っていたころから

尾根の茶屋で売り始めたと云われ、天正十年(1582)の「信長公記」に、

その名が記されている。

東海道が平地を通るようになっても現在の茶店蹟で江戸時代の終り頃まで売られていた。

くちなしは、足腰が強くなるというので、旅人には好評だった、そうである。

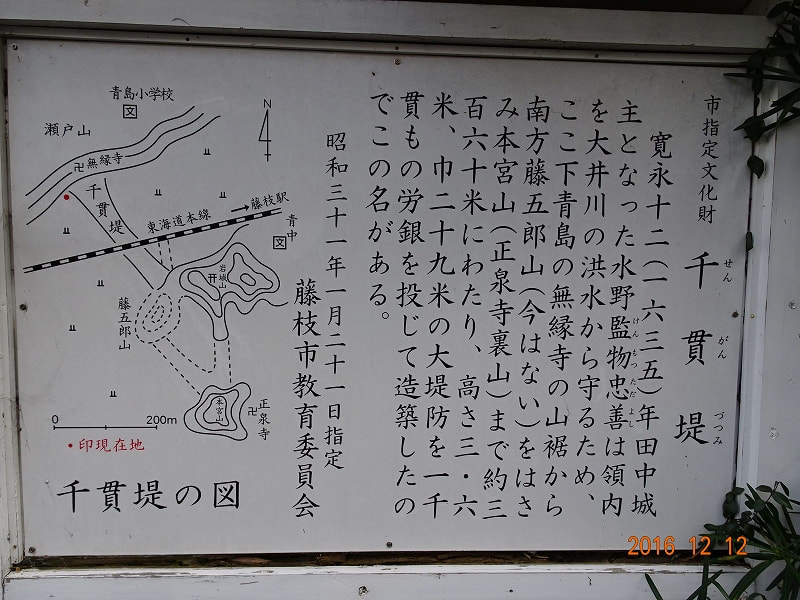

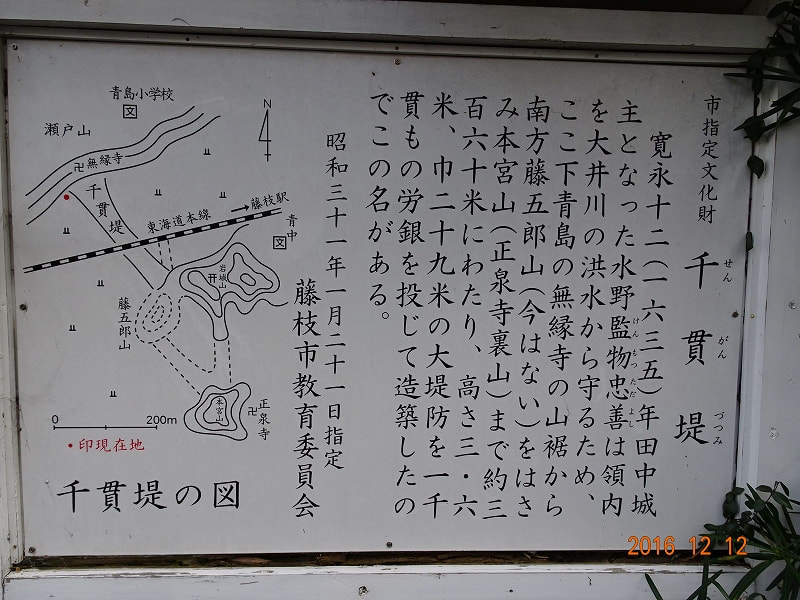

千貫堤の碑

慶長や寛永の大井川の大洪水でこの地は度々水害に悩まされた。

寛永十二年(1635)田中城主となった水野監物忠吉は領内を洪水から守るため、

ここ下青島の無縁寺の山裾から南方藤五郎山(今はない)をはさみ、

本宮山(正泉寺)まで約360m、高さ3.6m、巾2.9mの大堤防を

一千貫もの労銀を投じて造築したのでこの名がある。

千貫堤の図

”千貫堤・瀬戸染飯伝承館へ100m”の案内があったので矢印の方へ行ってみると・・・

千貫堤・瀬戸染飯伝承館があったが、”本日休館日”の札が下がっていた。

残念!

旧東海道の松並木を進む。

また別の田中藩領牓示石蹟碑があった。

江戸幕府は細かく藩を区分して行政をしき、田中藩も他領と入り組んでいたため、

藩境に境界を示す牓示石を立てた。

田中藩領上青島は、横須賀藩領の下青島村と複雑に接し、また、この標石を立てた少し前、

上青島村の一部が旗本日向銕太郎の所領となっている。

この標石は一丈余(約3m)の石柱で、「従是西田中領」と書いてあった。

これと対になるのは田中藩領細島村の西端と考えられる。

市内には瀬戸新屋村と鬼島村に田中藩領の牓示石があった。

旧東海道の松並木を進むと、

上青島の一里塚跡があった。

江戸日本橋から51番目の一里塚だ。

一里塚碑と松並木

(進行方向から見たところ)

さらに松並木が続く。

県道381号に合流する手前に蕎麦屋があった。

時刻は12時40分を回っており、お腹も空いて来たので寄って行くことにした。

天ざるそば(950円)を注文。

タレはわさび味に慣れている身には、生姜が出て来たのにはちょっと面食らった。

藤枝市辺りからわさびタレから生姜タレに変わるんだろうか?

旧東海道は、一里山の交差点で国道381号(東海道)に合流した。

みかんの無人販売所があった。

1袋100円は、安い! と思う。

13時22分、島田市に入った。

旧東海道は、六合駅近くのコンビニ前の交差点で右手に分かれたが、

600mほど先で再び国道381号に合流した。

島田宿道悦島の標識があった。

島田宿境まで九町と案内されていたから、凡そ980mほどである。

昭和天皇御巡察之處碑

明治天皇の御巡幸碑はよく見かけるが、昭和天皇の碑は珍しい。

大津谷川に架かる栃山橋を渡ると、

島田駅への案内標識が目に入った。

この日のゴールは、間もなくだ。

監物川

寛永十二年(1635)島田宿は田中藩の預所となった。

藩主水野監物忠善は、水不足に悩む栃山川以東の村々の為に、

大井川から取水した水路を開削した。

これに感謝した農民は水路を監物川、街道に架けられた幅三間、

長さ二間の土橋を監物橋と呼んだ。

監物川を過ぎて少し進んだ先の御仮屋で、道は二つに分かれている。

島田駅を目指し、左へ進む。

島田市本通りの商店街はひっそりとしている。

殆どの店は閉まったままだ。

14時13分、島田宿に到着

島田駅まで0.9Kmの地点を通過

14時20分、島田五町目を通過

島田駅は300m先を左だ。

おび通りという名の綺麗に整備された通りがあった。

この地に島田宿の本陣があった、とある。

本陣跡の説明によると、

島田宿には、西から上本陣村松九郎治家、中本陣大久保新右衛門家、

下本陣置塩藤四郎(おしおとうしろう)家の3軒の本陣があったが、脇本陣はなかった。

上本陣は建坪262坪、中本陣は建坪244坪、下本陣は建坪271坪だった、とのこと。

参勤交代の行列は、数百人から千人以上に及び、戦の時の行軍と同じと考えられていたため、

大名の泊る宿を戦場と同じく「本陣」と呼んだと云われている。

写真左は、下本陣置塩藤四郎家の間取りである。

おび通りの奥に御陣屋(代官所)跡がある。

現在も御陣屋稲荷(通称悪口稲荷)が祀られている。

おび通りのベンチで最後の休憩を摂り、ゴールの島田駅へ向かった。

おび通りの直ぐ近くに島田宿下本陣跡の碑が立っている。

下本陣置塩藤四郎家跡とある。

続いてこちらは、島田宿中本陣跡の碑があった。

中本陣大久保新右衛門家跡とある。

静岡銀行島田支店の前に「俳聖芭蕉翁遺跡 塚本如舟邸阯」の碑があった。

碑には元禄七年(1694)、大井川の増水で4日間川留めとなり、

詠んだ句「さみだれの 雲吹きおとせ 大井川」が刻まれている。

本通り2丁目交差点を左折すると、島田駅が見えた。

14時44分、この日のゴール島田駅に到着した。

この後、14時55分発の静岡行に乗り、静岡15時37分発の「ひかり470号」で

家路についた。

旧東海道府中宿(JR静岡駅)から島田宿(JR島田駅)を2日間かけて歩き終わった。

見所もたくさんあり、それなりに楽しめたが、1日目に37,000歩、

そしてこの日は27,000歩を歩き、正直言って疲れた。

1日目の岡部宿から藤枝のホテルまでは、タクシー利用も止む無しと考えていたが、

運よくバスの便を見つけられたのは、ラッキーだった。

2日目もバスで岡部まで折り返すことが出来たので、タクシー代が節約出来、

大いに助かった。

バス利用は、これからの街道歩きには欠かせない手段になりそうだ。

この日の万歩計は、27,000歩超を計測していた。

ウマさんの「旧東海道を歩く」目次に戻る。

「ウマさんの旧東海道を歩く」の第Ⅰステージとして、日本橋から三島宿までの

約126Kmを2014年1月から10月にかけて歩いた。

第Ⅱステージは、三島宿から新居宿までの約158Kmを2016年5月から挑戦している。

今回は、都合の良い時間(日程)に気ままに歩くことを目的に、一人で歩くことにした。

第Ⅱステージ第4回目は、府中宿(JR静岡駅)~島田宿(JR島田駅)を

2日間かけて歩いた。

2日目の朝、ホテルから岡部方面を望む。

今日も快晴で素晴らしい天気だ。

ホテルの朝食

メニューは豊富で味もなかなかである。

バス停は、ホテルから100mも離れていない。

7時40分、JR静岡駅行に乗車し、

昨日、バスに乗った「法の橋」まで30分ほどで到着した。

出発前に熱いコーヒー(100円)を1杯飲んで、

8時20分、島田駅目指してスタートだ。

松並木の入口(江戸方から見ると出口)に岩村藩領牓示杭跡がある。

「従是東岩村領」とあり、次のような説明が。

この杭は、江戸時代享保二十年(1735)より明治維新までの135年間、

横内村が岩村藩領であったことを標示した杭を再現したものである。

岩村藩は、美濃国岩村城を居城とし、松平能登守が三万石の領地を持っていた。

駿河国に十五ヶ村、五千石分の飛領地があり、横内村に陣屋を置いて治政を行っていた。

岡部宿からかつての岩村藩領を通って来たということである。

横断陸橋で仮宿交差点を渡る。

旧東海道は左側、右側は県道208号(現東海道)になる。

旧東海道を進む。

かつての松並木の名残でところどころに松の木が残っている。

「従是西田中領」と書かれた牓示石があった。

この牓示石は田中領と岩村領との境界牓示標である。

弘化年中(1846年頃)幕府より諸侯領地の牓示標は総て石材に改むべし

との布令があったので、田中領主本多侯は、欧陽詢の書風よろしき、

領内小土の藪崎彦八郎に命じ「従是西田中領」の文字を書かせた。

又これを城下、長楽寺町の石材業某に命じ彫らせた。

筆跡彫刻ともに街道中に比類なき作と称された。(以下略)

旧東海道はいったん県道208号に合流したが、直ぐにまた二つに分かれる。

県道208号の左側を進む。

旧東海道

民家の脇にひっそりと建つ鬼島一里塚の標柱

江戸日本橋から49番目の一里塚だ。

葉梨川に架かる八幡橋を渡る。

御成街道との追分だったところだ。

旧東海道

常夜灯に十返舎一九の旧東海道中膝栗毛「鬼島の建場」の場面が紹介されていた。

8時51分、須賀神社に到着した。

樹齢500年とされている大楠が見事な枝振りを見せている。

樹高23.7m、根廻15.2m、目通10.9m、枝張東西21.2m、南北27.9m

静岡県指定(昭和33年9月)の天然記念物になっている。

須賀神社に旅の無事安全を祈願

大楠は御神木に指定されている。

社殿に御神木の指定証が貼られていた。

旧東海道は、ホームセンター手前で右へ大きく曲り、

「東海道膝栗毛」にも名所として登場する鎧ヶ渕辺りを通り、

県道381号(東海道)の水守交差点へ。

水守交差点を横断して真っ直ぐ進めばよかったのだが、

何故か県道381号を進んでしまった。

数100m進むと成田山の看板があった。

県道381号水守交差点の次の信号を右折して旧東海道に戻り、

西へ少し進むと、

9時17分、成田山新護寺に到着した。

成田山新護寺は、大本山成田山新勝寺の直末寺院だが、八百年余の歴史を持ち、

寺名も宗派も数回改変されたことのある古寺である。

交通安全・家内安全・商売繁盛・安産祈願・開運厄除・学業成就・合格祈願・

ボケ除けなど、さまざまな御利益があるとされる。

おたすけ観音

ボケ除けの像

ボケ封じ・中風封じとして愛食されてきたカボチャを大切に抱えているおじいさんと、

満面に笑みをたたえているおばあさんが、横に寄り添っている老夫婦像は

まさに円満そのもの。

この老夫婦にあやかるよう、しっかり頭やカボチャを撫でて、幸せで長生きしよう。

ということで、おじいさんの頭とカボチャを撫でてボケ除けを祈願した。

旧東海道

藤枝市のシンボル 鳥は鶯、木は松、花は藤だ。

今は、サッカーが全てなのだろう。

いたる所でサッカーの文字を見掛けた。

さわやか通り

下伝馬商店街を進む。

馬の字の裏表を逆にしているところが、面白い。

読み方は変わらないんだろうな。

商店街に今一つ賑やかさが感じられない。

藤枝白子町は徳川家康ゆかりの町とある。

白子の由来碑

長楽寺町と下伝馬町との間にある白子町は、天正十年(1582)の本能寺の変の際、

駿河へ逃げる途中の徳川家康を助けた伊勢白子の小川孫三がその恩功から

当地に住むことを許され、新白子と名付けて地子・諸役御免の朱印状を

賜わったことに由来している。

9時34分、本町通近くに蓮華寺公園という公園があったので立寄った。

蓮華寺公園は、藤枝市のほぼ中央に位置し、「花・水・鳥」がテーマの公園。

四季を通じて、多くの市民が集う憩いの場所である。

蓮華寺池は一周1.5Km、池の周りには140本の藤が植えられている、そうだ。

蓮華寺公園を後にして、熊谷山蓮正寺(れんじょうじ)へ向かった。

蓮正寺は、源氏の武将、熊谷二郎直実(のちに出家して蓮生法師)ゆかりの古刹。

山門は、文化八年(1811)、田中城主本多正意によって寄進されたもの。

蓮正寺は、真宗大谷派の寺院で、本尊は阿弥陀如来。

イブキの大木があると聞いていたので、境内を探したが見つからない。

半ば諦めかけていたところ、寺の裏へ通じる通路脇にイブキの案内があった。

「蓮生寺のイブキ」は、推定樹齢700年、明治36年(1903)の火災により

一部焼失したが、その後回復して今に至る。

樹高6.8m、幹周1.55m、枝張東西7m、南北7m

昭和32年(1957)に藤枝市指定天然記念物に指定されている。

再び旧東海道に戻って島田を目指した。

本町通商店街から長楽寺商店街に変わった。

近くに青龍山長楽寺があった。

町名の由来にもなっている名刹、とのこと。

「青池の大蛇」の伝説を持つ長楽寺は、平安時代終り(約850年前)に

開かれたと伝えられている。

戦国時代には、今川氏と深い関係を持ち、その後豊臣秀吉が小田原征伐の帰路に

450石を安堵した。

江戸時代には、朝鮮通信使の宿泊所に当てられていた、そうである。

臨済宗妙心寺派の寺院で、本尊は釋迦牟尼如来

弁天堂

藤枝七福神の一つになっている。

ちとせ通り、千歳商店街へと変わった。

誰でも(D)気軽に(K)ご覧あれ(G)とある。

では、遠慮なく・・・

円妙山大慶寺の門を潜ると、

本堂前の松の巨木が目に入った。

日蓮聖人お手植えの「久遠の松」は、推定樹齢700年を越す、とのこと。

樹高25m、枝張り27m、根回り7m、静岡県指定の天然記念物であり、

日本名松百選にも入っている大慶寺のシンボルである。

枝振りが見事である。

大慶寺は、日蓮宗一致派の寺院、身延山久遠寺の末寺である。

鐘楼

毎朝6時に6回鐘を撞く、そうだ。

大晦日の夜には、「除夜の鐘」で近隣の老若男女が参詣し、

1回目の108つ、2回目の108つというやり方で、

参拝した全員が鐘を撞くことができるようにしている、とのこと。

商店街は栄商工振興会になった。

長かった商店街も終わりに近い。

瀬戸川に架かる勝草橋を渡る。

勝草橋の欄干に、勝草橋の名の由来が書かれていた。

勝草橋の名前の由来は二つの説が伝えられている。

一つはむかし田中城の兵が、付近の河原で合戦して勝利を得たことから、

勝軍橋と言っていたのが縮まって、勝草橋になったという説。

もう一つは志太という地名が植物のシダ(羊歯)の読みと同じで、

シダの異名を勝草と称することから志太橋という意味で勝草橋になったという説。

自分は、前者のような気がする。

勝草橋を渡ったところに志太一里塚跡があった。

江戸日本橋から50番目の一里塚である。

隣に秋葉神社の石燈籠が建てられていた。

本陣という名の八百屋があり、店内を覗いてみると、焼き芋があった。

1本150円を一つ買った。途中で食べることにしよう。

本陣という屋号が気に入った。街道歩きに相応しい名前だと思う。

稲川橋と青木橋の中間に、

岡野繁蔵生地の碑があった。

石標に繁蔵の信条「希望に起き、感謝に眠れ」が刻まれている。

「裸一貫から南洋のデパート王」になった繁蔵は、明治27年この地に生まれた。

青島小学校、育英学校に学び、21歳でスマトラ島に渡り、大信洋行を興し、

雑貨貿易商として成功した。

さらにスラバヤに千代田百貨店を経営し、隆盛を極めたが、太平洋戦争で

やむなく日本に引き揚げた。

戦後、衆議院議員に当選して国や郷土の為に貢献されたが、昭和50年、

81歳の生涯を閉じた。

11時10分、青木交差点に到着。

正面を真っ直ぐ進むと昨日泊ったホテルを通り藤枝駅に至る。

青木交差点の五又路歩道橋を渡り、旧東海道へ。

旧東海道は左、右は現東海道(県道216号)だ。

旧東海道を進む。

しばらく旧東海道を進み、大きな道を渡った所の「さわやか住宅」という会社の前に、

”東海道を旅する方へ”という標識があった。

標識の横にはベンチが置かれていた。

嬉しいねぇこういうのは。ちょっと休憩して行こう。

時計は11時20分を指していた。

八百屋「本陣」で買った焼き芋は、甘くて美味しかった。

ところどころに旧東海道の松並木が残っている。

かつては両側にず~っと続いていたと思われる。

今でも目印になり、初めて歩く身には心強い味方である。

田中藩領牓示石蹟碑

瀬戸新屋村は田中藩領と掛川藩領が入り組む特異な村で、

藩境に境界を示す牓示石を立てた。

この牓示石は一丈余(約3m)の石柱で、「従是東田中領」と書かれていた。

これと対になるのが市内鬼島の「従是西田中領」で、

美濃国岩村藩領横内村との境界の法の川の所に立てられていたが、

今は西益津中学校に移されている、とのこと。

旧東海道が県道上青島焼津線に合流する三角地に鏡池堂六地蔵尊が建っている。

かつてこの辺りには龍神が棲む鏡ケ池があり、その池から出現した六地蔵は、

庶民の信仰を集めたという。

正徳三年(1713)に茅葺のお堂が寄進されて、そこに六地蔵が安置され、

鏡池堂六地蔵尊と名付けられた。

お堂の正面に掲げられた額に記された鏡池堂の文字は、幕末に儒家として活躍した

渡辺崋山がこの地を訪れたときに揮毫したものと言われている、とのこと。

敷地内の隅には、一面に六地蔵が彫り出された石像が祀られている。

背後に六地蔵が風化した古い石像も残っている。

古東海道蹟碑

案内には、

この碑の所から細い道が瀬戸山の上を通って、山を下ると内瀬戸のに通じていた。

この道が中世からの瀬戸の山越えと呼ばれた古東海道である、とある。

少し進んだ三叉路に、東海道追分と書かれた石柱が立っていた。

東海道が先ほどの鏡池堂六地蔵尊の前を通るようになったのは、

比較的新しい時代になってからのことで、それまではここから東の方に向かい、

青木の五叉路に合流する古東海道の道であったという。

東海道と古東海道の分岐場所であることから、追分と呼ばれるようになった。

旧東海道の松並木を進む。

染飯茶屋蹟碑

染飯とは、強飯(こわめし)をくちなしで染め、薄く小判型にしたものであったという。

瀬戸の染飯は東海道が瀬戸山の尾根伝いに通っていたころから

尾根の茶屋で売り始めたと云われ、天正十年(1582)の「信長公記」に、

その名が記されている。

東海道が平地を通るようになっても現在の茶店蹟で江戸時代の終り頃まで売られていた。

くちなしは、足腰が強くなるというので、旅人には好評だった、そうである。

千貫堤の碑

慶長や寛永の大井川の大洪水でこの地は度々水害に悩まされた。

寛永十二年(1635)田中城主となった水野監物忠吉は領内を洪水から守るため、

ここ下青島の無縁寺の山裾から南方藤五郎山(今はない)をはさみ、

本宮山(正泉寺)まで約360m、高さ3.6m、巾2.9mの大堤防を

一千貫もの労銀を投じて造築したのでこの名がある。

千貫堤の図

”千貫堤・瀬戸染飯伝承館へ100m”の案内があったので矢印の方へ行ってみると・・・

千貫堤・瀬戸染飯伝承館があったが、”本日休館日”の札が下がっていた。

残念!

旧東海道の松並木を進む。

また別の田中藩領牓示石蹟碑があった。

江戸幕府は細かく藩を区分して行政をしき、田中藩も他領と入り組んでいたため、

藩境に境界を示す牓示石を立てた。

田中藩領上青島は、横須賀藩領の下青島村と複雑に接し、また、この標石を立てた少し前、

上青島村の一部が旗本日向銕太郎の所領となっている。

この標石は一丈余(約3m)の石柱で、「従是西田中領」と書いてあった。

これと対になるのは田中藩領細島村の西端と考えられる。

市内には瀬戸新屋村と鬼島村に田中藩領の牓示石があった。

旧東海道の松並木を進むと、

上青島の一里塚跡があった。

江戸日本橋から51番目の一里塚だ。

一里塚碑と松並木

(進行方向から見たところ)

さらに松並木が続く。

県道381号に合流する手前に蕎麦屋があった。

時刻は12時40分を回っており、お腹も空いて来たので寄って行くことにした。

天ざるそば(950円)を注文。

タレはわさび味に慣れている身には、生姜が出て来たのにはちょっと面食らった。

藤枝市辺りからわさびタレから生姜タレに変わるんだろうか?

旧東海道は、一里山の交差点で国道381号(東海道)に合流した。

みかんの無人販売所があった。

1袋100円は、安い! と思う。

13時22分、島田市に入った。

旧東海道は、六合駅近くのコンビニ前の交差点で右手に分かれたが、

600mほど先で再び国道381号に合流した。

島田宿道悦島の標識があった。

島田宿境まで九町と案内されていたから、凡そ980mほどである。

昭和天皇御巡察之處碑

明治天皇の御巡幸碑はよく見かけるが、昭和天皇の碑は珍しい。

大津谷川に架かる栃山橋を渡ると、

島田駅への案内標識が目に入った。

この日のゴールは、間もなくだ。

監物川

寛永十二年(1635)島田宿は田中藩の預所となった。

藩主水野監物忠善は、水不足に悩む栃山川以東の村々の為に、

大井川から取水した水路を開削した。

これに感謝した農民は水路を監物川、街道に架けられた幅三間、

長さ二間の土橋を監物橋と呼んだ。

監物川を過ぎて少し進んだ先の御仮屋で、道は二つに分かれている。

島田駅を目指し、左へ進む。

島田市本通りの商店街はひっそりとしている。

殆どの店は閉まったままだ。

14時13分、島田宿に到着

島田駅まで0.9Kmの地点を通過

14時20分、島田五町目を通過

島田駅は300m先を左だ。

おび通りという名の綺麗に整備された通りがあった。

この地に島田宿の本陣があった、とある。

本陣跡の説明によると、

島田宿には、西から上本陣村松九郎治家、中本陣大久保新右衛門家、

下本陣置塩藤四郎(おしおとうしろう)家の3軒の本陣があったが、脇本陣はなかった。

上本陣は建坪262坪、中本陣は建坪244坪、下本陣は建坪271坪だった、とのこと。

参勤交代の行列は、数百人から千人以上に及び、戦の時の行軍と同じと考えられていたため、

大名の泊る宿を戦場と同じく「本陣」と呼んだと云われている。

写真左は、下本陣置塩藤四郎家の間取りである。

おび通りの奥に御陣屋(代官所)跡がある。

現在も御陣屋稲荷(通称悪口稲荷)が祀られている。

おび通りのベンチで最後の休憩を摂り、ゴールの島田駅へ向かった。

おび通りの直ぐ近くに島田宿下本陣跡の碑が立っている。

下本陣置塩藤四郎家跡とある。

続いてこちらは、島田宿中本陣跡の碑があった。

中本陣大久保新右衛門家跡とある。

静岡銀行島田支店の前に「俳聖芭蕉翁遺跡 塚本如舟邸阯」の碑があった。

碑には元禄七年(1694)、大井川の増水で4日間川留めとなり、

詠んだ句「さみだれの 雲吹きおとせ 大井川」が刻まれている。

本通り2丁目交差点を左折すると、島田駅が見えた。

14時44分、この日のゴール島田駅に到着した。

この後、14時55分発の静岡行に乗り、静岡15時37分発の「ひかり470号」で

家路についた。

旧東海道府中宿(JR静岡駅)から島田宿(JR島田駅)を2日間かけて歩き終わった。

見所もたくさんあり、それなりに楽しめたが、1日目に37,000歩、

そしてこの日は27,000歩を歩き、正直言って疲れた。

1日目の岡部宿から藤枝のホテルまでは、タクシー利用も止む無しと考えていたが、

運よくバスの便を見つけられたのは、ラッキーだった。

2日目もバスで岡部まで折り返すことが出来たので、タクシー代が節約出来、

大いに助かった。

バス利用は、これからの街道歩きには欠かせない手段になりそうだ。

この日の万歩計は、27,000歩超を計測していた。

ウマさんの「旧東海道を歩く」目次に戻る。

2013年2月の日本橋を立ち、2016年6月に京都三条大橋へ着きました。

現在は中山道を京に向け夫婦で歩いています。

岡部、藤枝、島田付近は2014年に歩き、

懐かしく拝見させていただきました。

これからも、いい旅でありますよう。

現在中山道とのこと、応援します。

現在東海道は第Ⅱステージで、新居関所まであと少しですが、第Ⅲステージは何時スタートできるのか、京都三条には何時頃着けるのか、予定は立っていません。

ただ途中で諦めることは避けたいと思っています。

時間と懐具合を見ながら、のんびりと続けていければと思っています。