2018年6月29日(金)

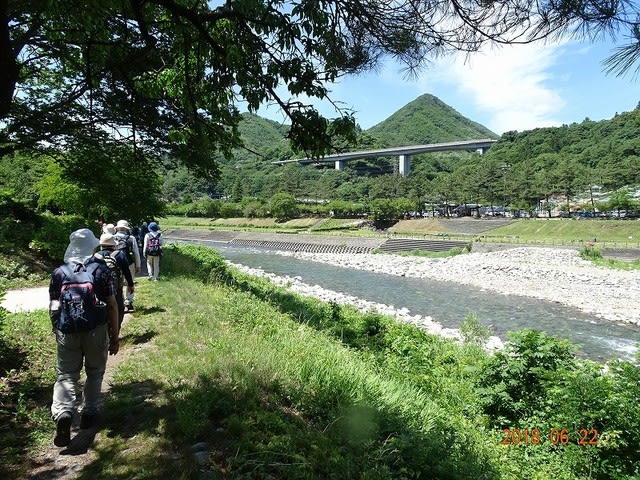

毎週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

平成30年度第12回(2018年第22回)、「あじさいの杜(二本松寺)散策」ウォーキングに参加した。

第一集合場所の乙戸沼公園に集まったのは、13名。

車4台に分乗し、潮来の二本松寺に向かった。

10時7分、二本松寺駐車場に到着すると、ほぼ同時刻に土浦ピアタウン集合組5名と

直行者5名も到着した。

結局この日の参加者は、23名になった。

二本松寺参道

参道右手に書写仏をお祀りするための書写仏堂があった。

この書写仏は、寛文三年(1663)に姫路の書写山円教寺から分奉祠されたと云われ、

石造の阿弥陀如来立像(120Cm)で、おでき、吹出もの、皮膚病等を治す仏様として

霊験あらたかで、信仰が厚い、とのこと。

現在の堂宇は、昭和52年に改築したもの。

書写仏堂の右手があじさいの杜の入口になっている。

書写仏堂の前に一隅碑が建てられている。

天台宗祖伝教大師最澄上人は

「国宝とは何物ぞ 宝とは道心なり 道心あるの人を名づけて国宝となす

故に故人の言く 径寸十枚これ国宝にあらず 一隅を照らすこれ即ち国宝なり」

と示された。

この一隅碑は、天台宗開宗1,200年となる平成18年に建立された。

一隅碑の右手に、あじさいの杜の受付・入口がある。

入山参拝協力金は一人300円となっているが、回数券4枚で1,000円なので、

一人当り250円となる。

会計係が各自から250円を集めている間に、

あじさいの杜の順路案内図を受け取る。

料金徴収・支払いが終わり、10時26分、入口①を入り、

(注:丸に数字は、順路案内図の数字を表す)

順路に沿って進む。

順路には、紫陽花がまだ咲いていた。

今年は花の時期が早いので、紫陽花の花もあまり期待はしていなかったのだが、

何とか観ることが出来そうだ。

紫陽花

順路に沿って進む。

②のポイントで左に鋭角的に折り返し、

左に紫陽花、右には田んぼを見ながら進む。

目の前には田んぼの風景が広がる。

『うわぁ ほんと気持ちの良い景色だよね~っ』

『紫陽花がいっぱい咲いてるねぇ』

『もう遅いかと思ったけど、何とか間に合ったって感じだねっ』

紫陽花を見上げながら進む。

『いろんな種類があるんだねっ』

『いやぁ これはほんと凄いよねっ』

40,000㎡の境内に100種類10,000株の紫陽花が咲き誇る、

と謳われているだけのことはある。

紫陽花

『こんなにたくさんの種類の紫陽花は初めてじゃないっ?』

紫陽花

順路に従って進むと、左側に上り口③があった。

緩やかな坂道を上って行くと、

斜面一面に紫陽花が咲いている。

『見応えがあるわね~っ』

坂道の途中⑤で紫陽花をバックに最初の記念撮影

紫陽花(ダンスパーティか?)

丘の斜面を進む。

振り返ると、田んぼが見えた。

『きれいな景色だね~っ』

さらに急斜面を進む。

紫陽花(てまりてまり)

『こんな紫陽花見たことがないなぁ』

小さな広場⑦があり、ベンチで一休み

木々の隙間から田んぼを眺める。

青空の下、緑の田んぼが美しい。

お茶タイム

お茶タイム

お茶タイム

一息入れた後、本堂を目指す。

わらべ地蔵⑧の杜太郎が静かに佇んでいた。

杜太郎の右横に咲いているのは、柏葉あじさいのようだ。

『あらぁ 可愛いお地蔵さんだわね~っ』

紫陽花

花の名前は分らない。

紫陽花

花の名前は分らない。

出口を出る。

『いろんな紫陽花を観れて良かったよねっ』

本堂へ向かう途中、

水戸光圀公お手植えの槙の木⑩があった。

水戸光圀公が元禄四年(1691)に本堂を改築寄進したときに、お手植えされた

と云われている記念樹である。

樹齢約350年、目通り3.5m、樹高13m

平成元年、大阪市の「樹医」山野氏に依頼し、樹勢回復手術を行った。

天然記念物に指定されている。

本堂手前に土産物店のお品書きが

ドリンク(コーヒー・紅茶)をはじめ、かりんとうや手作りかきもちなど、

郷愁を誘われる品揃えである。

本堂横に土産物店があった。

手作りかきもち(とろ火焼・揚げもち・たがね揚げ)が売られていた。

『ひとつどうですかっ?』

『うんっ なかなか美味しいねぇ』

本堂・本尊⑪

天台宗羽黒山覚城院二本松寺と号し、水戸光圀公より寄進を受けた本尊は、

秘仏薬師如来で、県の文化財に指定されている。

秘仏本尊薬師如来は、鎌倉時代後期の作で、木造桧材寄木造り、座高66Cm、

総高135Cm、左手に薬臺を持ち、心身の病を治癒す仏様として、古来より

多くの人々の信仰を集め、現在に至っている、とのこと。

本堂前で2枚目の記念撮影だ。

菩提樹⑬

正保年間(1644-47)、二本松寺第10世天栄法印が比叡山より

移植したと伝えられる記念樹で、樹齢約400年、目通り2m、樹高12m。

仏教の三大聖木(菩提樹・無憂樹・沙羅双樹)のひとつで、ブッダは

菩提樹の木の根元で悟りを得た。

菩提樹の木陰⑮で一休み。

こちらも仲良く並んで一休み。

一休み後、参道の石段を下って駐車場へ。

駐車場へ向かう。

帰りは玉造方面を経由することにした。

12時5分、帰路の途中、玉造の「ばんどう太郎」へ立ち寄った。

食事風景

食事風景

自分は、ソースひれかつ丼ランチ(税込1,274円)を注文した。

まずまずの味だった。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

昨年、二本松寺を訪れた会員の方から二本松寺の紫陽花のことを教わり、

早速今年度の企画として取り入れた次第。

殆どの人が初めてとのことで、花の種類の多さに驚嘆していたが、

自分もその一人である。

一見の価値ありだと思う。

6月中旬から7月上旬が見頃ということだったので、この日に設定したが、

今年は全ての花の時期が2週程度早くなっていることから、間に合わないのでは

と心配していたが、何とか花を観ることが出来て一安心である。

今年は明日6月30日にはあじさい祭りも終わるそうなので、

来年にでもかみさんを案内して訪れてみたい。

ニュースでこの日午前、関東地方の梅雨明けが発表されたことを知った。

この日の万歩計は、僅か3,500歩しか計測していなかった。

これはあまりにも少なすぎるが、今後はこういう日があっても良しとしよう。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。

毎週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

平成30年度第12回(2018年第22回)、「あじさいの杜(二本松寺)散策」ウォーキングに参加した。

第一集合場所の乙戸沼公園に集まったのは、13名。

車4台に分乗し、潮来の二本松寺に向かった。

10時7分、二本松寺駐車場に到着すると、ほぼ同時刻に土浦ピアタウン集合組5名と

直行者5名も到着した。

結局この日の参加者は、23名になった。

二本松寺参道

参道右手に書写仏をお祀りするための書写仏堂があった。

この書写仏は、寛文三年(1663)に姫路の書写山円教寺から分奉祠されたと云われ、

石造の阿弥陀如来立像(120Cm)で、おでき、吹出もの、皮膚病等を治す仏様として

霊験あらたかで、信仰が厚い、とのこと。

現在の堂宇は、昭和52年に改築したもの。

書写仏堂の右手があじさいの杜の入口になっている。

書写仏堂の前に一隅碑が建てられている。

天台宗祖伝教大師最澄上人は

「国宝とは何物ぞ 宝とは道心なり 道心あるの人を名づけて国宝となす

故に故人の言く 径寸十枚これ国宝にあらず 一隅を照らすこれ即ち国宝なり」

と示された。

この一隅碑は、天台宗開宗1,200年となる平成18年に建立された。

一隅碑の右手に、あじさいの杜の受付・入口がある。

入山参拝協力金は一人300円となっているが、回数券4枚で1,000円なので、

一人当り250円となる。

会計係が各自から250円を集めている間に、

あじさいの杜の順路案内図を受け取る。

料金徴収・支払いが終わり、10時26分、入口①を入り、

(注:丸に数字は、順路案内図の数字を表す)

順路に沿って進む。

順路には、紫陽花がまだ咲いていた。

今年は花の時期が早いので、紫陽花の花もあまり期待はしていなかったのだが、

何とか観ることが出来そうだ。

紫陽花

順路に沿って進む。

②のポイントで左に鋭角的に折り返し、

左に紫陽花、右には田んぼを見ながら進む。

目の前には田んぼの風景が広がる。

『うわぁ ほんと気持ちの良い景色だよね~っ』

『紫陽花がいっぱい咲いてるねぇ』

『もう遅いかと思ったけど、何とか間に合ったって感じだねっ』

紫陽花を見上げながら進む。

『いろんな種類があるんだねっ』

『いやぁ これはほんと凄いよねっ』

40,000㎡の境内に100種類10,000株の紫陽花が咲き誇る、

と謳われているだけのことはある。

紫陽花

『こんなにたくさんの種類の紫陽花は初めてじゃないっ?』

紫陽花

順路に従って進むと、左側に上り口③があった。

緩やかな坂道を上って行くと、

斜面一面に紫陽花が咲いている。

『見応えがあるわね~っ』

坂道の途中⑤で紫陽花をバックに最初の記念撮影

紫陽花(ダンスパーティか?)

丘の斜面を進む。

振り返ると、田んぼが見えた。

『きれいな景色だね~っ』

さらに急斜面を進む。

紫陽花(てまりてまり)

『こんな紫陽花見たことがないなぁ』

小さな広場⑦があり、ベンチで一休み

木々の隙間から田んぼを眺める。

青空の下、緑の田んぼが美しい。

お茶タイム

お茶タイム

お茶タイム

一息入れた後、本堂を目指す。

わらべ地蔵⑧の杜太郎が静かに佇んでいた。

杜太郎の右横に咲いているのは、柏葉あじさいのようだ。

『あらぁ 可愛いお地蔵さんだわね~っ』

紫陽花

花の名前は分らない。

紫陽花

花の名前は分らない。

出口を出る。

『いろんな紫陽花を観れて良かったよねっ』

本堂へ向かう途中、

水戸光圀公お手植えの槙の木⑩があった。

水戸光圀公が元禄四年(1691)に本堂を改築寄進したときに、お手植えされた

と云われている記念樹である。

樹齢約350年、目通り3.5m、樹高13m

平成元年、大阪市の「樹医」山野氏に依頼し、樹勢回復手術を行った。

天然記念物に指定されている。

本堂手前に土産物店のお品書きが

ドリンク(コーヒー・紅茶)をはじめ、かりんとうや手作りかきもちなど、

郷愁を誘われる品揃えである。

本堂横に土産物店があった。

手作りかきもち(とろ火焼・揚げもち・たがね揚げ)が売られていた。

『ひとつどうですかっ?』

『うんっ なかなか美味しいねぇ』

本堂・本尊⑪

天台宗羽黒山覚城院二本松寺と号し、水戸光圀公より寄進を受けた本尊は、

秘仏薬師如来で、県の文化財に指定されている。

秘仏本尊薬師如来は、鎌倉時代後期の作で、木造桧材寄木造り、座高66Cm、

総高135Cm、左手に薬臺を持ち、心身の病を治癒す仏様として、古来より

多くの人々の信仰を集め、現在に至っている、とのこと。

本堂前で2枚目の記念撮影だ。

菩提樹⑬

正保年間(1644-47)、二本松寺第10世天栄法印が比叡山より

移植したと伝えられる記念樹で、樹齢約400年、目通り2m、樹高12m。

仏教の三大聖木(菩提樹・無憂樹・沙羅双樹)のひとつで、ブッダは

菩提樹の木の根元で悟りを得た。

菩提樹の木陰⑮で一休み。

こちらも仲良く並んで一休み。

一休み後、参道の石段を下って駐車場へ。

駐車場へ向かう。

帰りは玉造方面を経由することにした。

12時5分、帰路の途中、玉造の「ばんどう太郎」へ立ち寄った。

食事風景

食事風景

自分は、ソースひれかつ丼ランチ(税込1,274円)を注文した。

まずまずの味だった。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

昨年、二本松寺を訪れた会員の方から二本松寺の紫陽花のことを教わり、

早速今年度の企画として取り入れた次第。

殆どの人が初めてとのことで、花の種類の多さに驚嘆していたが、

自分もその一人である。

一見の価値ありだと思う。

6月中旬から7月上旬が見頃ということだったので、この日に設定したが、

今年は全ての花の時期が2週程度早くなっていることから、間に合わないのでは

と心配していたが、何とか花を観ることが出来て一安心である。

今年は明日6月30日にはあじさい祭りも終わるそうなので、

来年にでもかみさんを案内して訪れてみたい。

ニュースでこの日午前、関東地方の梅雨明けが発表されたことを知った。

この日の万歩計は、僅か3,500歩しか計測していなかった。

これはあまりにも少なすぎるが、今後はこういう日があっても良しとしよう。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。