2023年11月27日(月)

旧東海道第Ⅲステージの前回の第7回(関宿から草津宿)は、2023年5月13日から5月16に歩いた。

残すは草津宿から京都三条大橋までの2宿となっていたが、今回、旧東海道第Ⅲステージ第8回

(草津宿から京都三条大橋)として、2023年11月26日から11月27日にかけて歩いた。

第Ⅰステージ 日本橋から三島宿 2014年1月から2014年10月(凡そ10か月)

第Ⅱステージ 三島宿から新居宿 2016年5月から2018年4月(凡そ1年11か月)

第Ⅲステージ 新居宿から京都三条大橋 2018年5月から2023年11月(凡そ5年6か月)

日本橋をスタートしたのが2014年1月19日(日)だったことから、旧東海道終点の

京都三条大橋までを歩き終えるのに8年10か月かかったということになる。

旧東海道第Ⅲステージ第8回 草津宿~京都三条(2日目:最終日)

前日は京阪石山坂本線の中ノ庄まで歩いたので、この日は中ノ庄から歩くことになる。

ホテルを出て中ノ庄駅には7時51分に到着した。

草津宿~京都三条(2日目:最終日)のスタートである。

子供たちが京阪電車の踏切を渡っている。

大人も足早に踏切を渡っており、いままさに通勤・通学の時間帯である。

旧東海道を進む。(中ノ庄駅近く)

少し進むと、膳所城址公園前の看板があった。

近くなので、膳所城址公園へ行ってみよう。

8時3分、膳所城跡公園の入口に到着。

入口には城門が復元されている。

慶長六年(1601年)、徳川家康の命によって築かれ、戸田一西の居城となった。

日本では珍しい湖城だった。

関ケ原の戦いに勝利した徳川家康は、関ケ原の戦いの翌年、慶長六年(1601年)、東海道を制し、

湖上の船運を抑える目的で、現在の膳所城跡公園(膳所崎)に膳所城を築城させました。

築城計画は藤堂高虎が担当し、それまで膳所崎に流れていた相模川を北方に付け替えたといいます。

(以下略)

城門を入ると、正面に膳所城址と刻まれた大きな石の碑があった。

公園内には野外音楽堂などもある。

膳所崎から近江大橋を望む。

旧東海道へ戻り、大津宿方面へ。

8時20分、和田神社に到着

膳所城址公園前の看板があった所から数100mほど進んだ所に、和田神社があった。

鎌倉時代に建築された本殿は、国の重要文化財に指定されている。

境内の公孫樹(いちょう)は、樹齢約600年・樹高約24m・周囲約4.4mの巨木。

関が原の合戦に敗れ捕らえられた石田三成を京へ護送する途中、休止の際に一時繫いだと云われている。

旧東海道を進む。

手製の地図を参考に歩いているのだが、時々現れる東海道の標識などが道案内になるので助かる。

滋賀朝鮮初中級学校を過ぎた辺りから手製の地図と道が合わなくなり、いくばくかの不安を覚えながら進んだ。

旧東海道(?)を進む。

旧山城屋の銀杏の木があった。

かなりな古木で道の真ん中なのだが、事前の情報としては持ち得ていなかった。

道に不安を覚えながら進むと、踏切があった。

京阪石山坂本線の踏切である。

この時点で完全に道を間違っていることに気が付いた。

京阪錦駅の所にあった案内表示板で現在地と旧東海道の位置を確認し、

先ほど渡った踏切ではなく、京阪錦駅のもう一つの踏切を逆方向に渡り、住宅街の狭くて曲がりくねった道を

数100m進むと・・・

県道18号(湖岸道路)に出た。

ここで、地元の人と思しき方に旧東海道を教えていただき、何とか旧東海道に戻ることが出来た。

このミスにより、石坐神社と北惣門跡を見過ごすこととなった。

教えていただいた旧東海道を進むと、

番場一丁目の案内図があった。

よく見ると旧東海道が青色で示されている。

ほどなく史跡 義仲公・芭蕉翁墓所の義仲寺に到着した。

時計は9時8分を差していた。

義仲寺境内

義仲寺の名は源義仲を葬った塚があるところから来ていますが、室町時代末に佐々木六角氏が建立した

との伝えがあります。

門を入ると左奥に俳聖・松尾芭蕉の墓と並んで木曽義仲の供養塔が立っています。

「木曽殿と背中合わせの寒さかな」という著名な句は、芭蕉の門人又玄の作です。

境内にはこの句をはじめ、芭蕉の辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」など多くの句碑があります。

また、巴御前を弔うために祭ったといわれる巴地蔵堂もあります。

昭和四十二年(1967年)十一月に国指定の史跡となりました。

大津市教育委員会

何と!! ”月曜日は閉門”とさせていただきます、とのこと。 残念!!

旧東海道を進む。

また京阪線の踏切があった。

右手に石場という駅が見えた。

またしばらく進むと、平野神社横と書かれた案内図があった。

緩やかな坂道を上って行くと・・・

9時21分、平野神社に到着した。

祭神は精大明神で蹴鞠の祖神と云われ、古くから芸能の神として信仰を集めてきた。

江戸時代には、蹴鞠を家職とする公家の飛鳥井・難波両家も当社を信仰し、その神事に奉仕していた。

毎年8月に境内で蹴鞠祭が催されている。

旧東海道を進む。

お城のような建物が・・・

後で調べたが、琵琶湖文化会館と思われる。

可愛らしい生水地蔵尊前を通過

滋賀県庁舎らしき建物が見えた。

旧東海道を進む。

古い宿場町の家並みが続く。

かつての大津宿の面影を今に伝える景色だ。

9時53分、京町一丁目交差点に到着した。

京阪電車が目の前を走っていくのが見えたが、交差点に踏切は見当たらない。

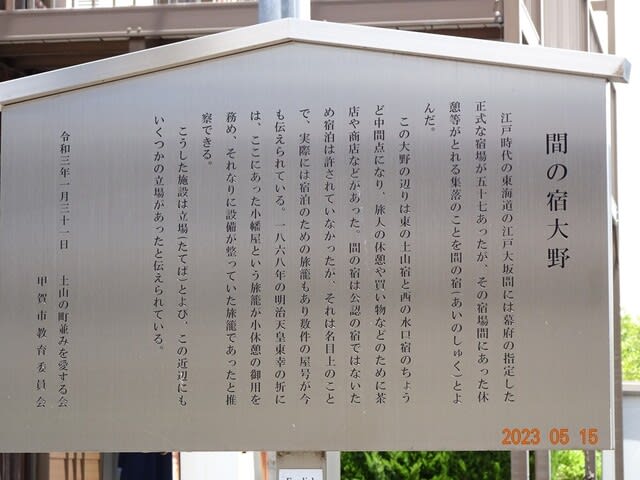

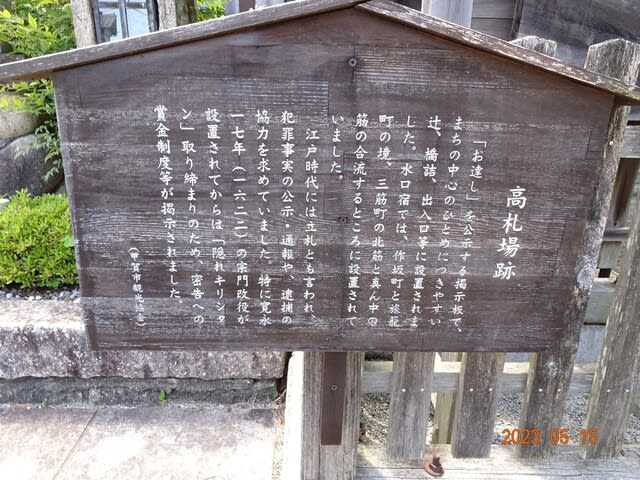

京町一丁目交差点は、札の辻であった。

札の辻の名は、江戸時代、幕府の法令を記した高札が建てられた四つ辻であったことに由来しており、

旅人たちに、馬や人足を提供する大津宿の人場会所もこの角にあった。

ここは、東海道と北国海道(西近江路)の分岐点でもあり、京都から来た東海道は東へ向かい、

西へ行くと北国海道であった。

現在、京町一丁目交差点(札の辻)には、大津市道路元標の石碑が建てられている。

京阪電車の踏切を横断して京都方面へ。

八町通の碑

上関寺町からから札の辻までの距離が八町(約872m)あったからとも、その間に八か町あったことによる

ともいわれています。

江戸時代の東海道にあたり、道の両側には多くの旅籠屋がありました。

なお、碑の立つ場所は、大名などの宿泊する本陣跡です。

近くに明治天皇聖跡の碑が建てられていた。

大津宿には二軒の本陣があり、この地はそのうちの大塚嘉右衛門宅である。

大津市御幸町辺りを通過

10時10分、JR東海道本線の上を通過

京阪京津線の踏切を横断してしばらく進むと・・・

10時13分、関蝉丸神社下社に到着した。

琵琶の名手蝉丸を祭る蝉丸神社は、逢坂山の麓の旧東海道沿いに三ケ所ある。

関蝉丸神社下社はそのうちの一つなのだろう。

京阪電車の蝉丸神社の踏切の先が蝉丸神社下社になる。

蝉丸神社下社本殿

本殿近くに 謡曲「蝉丸」と関蝉丸神社の説明板があった。

幼少から盲目の延喜帝第四皇子蝉丸の宮を帝は侍臣に頼み、僧形にして逢坂山にお捨てになった。

此の世で前世の罪業の償いをする事が未来への扶けになるとあきらめた宮も孤独の身の上を琵琶で慰めていた。

一方延喜帝第三皇女逆髪の宮も、前世の業因強く、遠くの果まで歩き回る狂人となって逢坂山まで来てしまった。

美しい琵琶の音に引かれて偶然にも弟の宮の蝉丸と再会し、二人は互いの定めなき運命を宿縁の因果と嘆きあい、

姉宮は心を残しながら別れて行く、という今昔物語を出典とした名曲が謡曲「蝉丸」である。

蝉丸宮を関明神祠と合祀のことは定かではないが、冷泉天皇の頃、日本国中の音曲諸芸道の神と勅し、当神社の

免許を受けることとされていたと伝えられる。

境内には蝉丸が詠んだ百人一首でも有名な句碑が建てられていた。

「これやこの 行くも帰るも 別れつつ 知るも知らぬも 逢坂の関」

旧東海道を進む。

この辺りは国道1号線と同じ道を歩くことになる。

また、直ぐ左側を京阪電車が走っている。

名神高速道路の下を進むと・・・

右手に関蝉丸神社上社が見えた。

道路を横断するのも大変だし、ここはパスすることにしよう。

そに少し先の弘法大師堂の隣に、逢坂常夜燈があった。

さらに進むと・・・

逢󠄀坂山関址の碑と逢坂常夜燈があった。

逢坂の関は、伊勢の鈴鹿・美濃の不破と並ぶ天下の三関のひとつと云われる。

隣の逢坂常夜燈は、寛政6年(1794年)建立、とのこと。

逢坂山を越えた辺りに来ると、「かねよ」の大きな看板が・・・

”日本一のうなぎ” と謳っている。

明治5年(1872)創業の老舗「かねよ」は、浜名湖産の国産うなぎを使用したうなぎ料理店、とのこと。

旧東海道(国道1号)を進む。

大津算盤の始祖・片岡庄兵衛の碑

江戸時代、東海道筋のこの付近で売られていた大津算盤は、慶長十年(1612年)、片岡庄兵衛が

明国から長崎に渡来した算盤を参考に、製造を始めたものと伝える。

同家は以後、この碑の西方にあった一里塚付近(旧今一里町)で店を構え、幕府御用達の算盤師になったという。

なお昭和初期まで、この碑の場所にも同家の御子孫が住まわれていた。

少し進むと、右一里町と彫られた道標があった。

さらに進むと、今一里塚町の表示が・・・

この辺りが日本橋から百二十三里目の走井一里塚ではないかと思われる。

国道1号を進むと、旧東海道(国道1号)は、名神高速道路の下を潜って進むことになる。

旧東海道を進む。

上横木を過ぎた辺りで、

”この先歩道行き止まり”の表示版が・・・

その先の土産物店(走り井餅本家?)の警備員と思われる方に『この先は行き止まりだから手前の地下道を

通れば反対側に渡れますよ』とのアドバイスをいただき、地下道を潜って反対側へ。

この場所は、国道1号と国道161号(西大津BP)の交わる箇所で、かなり複雑だったが、苦労の末、

何とか反対側へ抜けることが出来た。

旧東海道の案内マップを見つけた時には、ホッとした。

旧東海道を進む。

車石の説明板があった。

大津と京都を結ぶ東海道は、米をはじめ多くの荷物を運ぶ道として利用されてきました。

江戸時代中期の安永8年(1778年)には牛車だけでも年間15,894輌の通行がありました。

この区間は、大津側に逢坂峠、京都側には日ノ岡峠があり、通行の難所でありました。

京都の心学者脇坂義堂は、文化2年(1805年)に1万両の工費で、大津八町筋から京都三条大橋

にかけて約12Kmの間に牛車専用道路として車の轍を刻んだ花崗岩の岩を敷き並べ、牛車の通行に

役立てました。

これを車石と呼んでいます。

車石

旧東海道(三井寺観音堂辺り)を進んで行くと・・・

11時56分、京都市の案内標識があった。

ついに京都に入ったか、という気持ちになった。

あともう一息、頑張ろう!!

11時59分、旧三条四ノ宮を通過。

徳林庵という臨済宗南禅寺派の山号を柳谷山という寺の六角堂があったので、ここで少し休憩して行くことにした。

山科廻地蔵(めぐりじぞう)六角堂

現在の六角堂は江戸時代の作で山科廻地蔵を安置しています。

はじめ伏見六地蔵にあった六地蔵尊像は、後白河天皇の信仰を受け、平清盛・西光法師らの手により、厄病退散、

都往来の路上安全、庶民の福楽利益結縁を祈願し、それぞれの街道の入口六ヵ所に六角堂をつくり一体ずつ

分置されました(1157年)とあった。

旧東海道を進むと、12時18分、山科駅前交差点に到着した。

既に12時半近くになっていたので、山科駅でお昼にしていくこにしよう。

JR山科駅前にうどん・そば店があった。

肉うどんを注文(チケット購入)した。

昼食後、再び旧東海道を進み、京都三条大橋を目指した。

明治天皇御遣跡の碑前を通過

”おいしい焼肉屋さん”の看板

黄金色をした牛(近江牛?)の看板は目立つ。

旧東海道を進む。

史跡 五条別れ道標

この史跡道標は宝永4年(1707年)の建立。

道標には、「右ハ三条通」「左ハ五条橋・ひがしにし六条大佛」などと彫られている。

JR東海道本線の下を潜り、

電柱にあった急東海道の案内標識に従って・・・

府道143号を横断して、旧東海道へ。

随分と狭い径である。

とても旧東海道とは思えないような径である。

旧東海道の案内標識が頼りである。

車がやっと通れる狭い道路は続く。

今度はやや急な坂道になった。

坂道を上って行くと・・・

旧東海道(日ノ岡の峠径)の説明板があった。

(一部割愛)

東海道では幕末まで車の往来が禁止されていたが、都に近い大津・京都間だけは例外であった。

人馬が通る道と荷物を積んだ牛車が通る車道(くるまみち)を分けて、車道には舗石が並べられ

車石と呼ばれていた。

当初、この辺りの日ノ岡の峠道は、大津から京都への難所の一つで、牛車の通る車道は深くえぐられて、

人馬が通る道との段差が生じ、雨が降るとぬかるんで牛車を立ち往生させていた。

そこで木食正禅上人が享保19年(1734年)頃から道路の改修に取り組み、車道に土砂を入れ人馬が通る道との

段差を無くしたり、峠の頂上を掘り下げ、その土砂を坂道に敷いてゆるやかな勾配にするなど工夫し、

元文3年(1738年)に改修を完成させた。こうして峠道は大きく改善されたのである。(以下略)

京都市

13時50分、国道1号線と合流した。

国道1号との合流点は小さな広場となっている。

平成九年十月の京都市営地下鉄東西線の開業に伴い、廃線となった京阪電鉄京津線軌道敷を利用し、

三条通の四車線化及び歩道の整備事業を実施した。

本事業の完成を記念して、三条通の舗石として敷設されていた車石を利用し、往年の牛車道を模した

広場を設置する。

平成十六年一月 京都市

旧東海道(国道1号)を進む。

この辺りは、かつて栗田口刑場があったといわれている所だ。

左側は京都市蹴上浄水場になる。

14時8分、京都市地下鉄東西線の蹴上駅を通過

ウエスティン都ホテル京都前を通過

大きなホテルだ。

14時15分、佛光寺本廟前を通過

粟田神社前を通過

粟田神社は、京都の東の出入口(粟田口)に鎮座し、道中の安全を願って、東海道を行き来する旅人の

信仰も厚かった。

京都三条通り

右手を見ると、平安神宮の大きな鳥居が目に入った。

京都三条大橋を目指す。

白川橋の袂に史跡 三条白川橋道標があった。

京都における現存最古の道標である。

(是より)ひだり ちおんゐんぎおんきよ水みち と彫られている。

ふと見ると、明智光秀の塚(約2分)の案内板があった。

最後の訪問地となるであろう、明智光秀の塚へ行ってみよう。

白川沿いに進み、

さらに案内に従って小さな路地を入って行くと・・・

明智光秀公の塚があった。

明智光秀の塚

天正十年(1582年)六月二日、明智光秀は本能寺(下京区)に宿泊していた主君・織田信長を急襲し、

自害させました。

しかし光秀は、備中高松城(岡山市)から引き揚げて来た羽柴秀吉(豊臣秀吉)と、十三日に山崎(天王山)で

戦って敗れ、わずかな家臣とともに近江の坂本城を目指して逃れます。

そしてその途中、小栗栖(伏見区)の竹藪で地元の農民に襲われて重傷を負い、自害して家臣に首を討たせた

と云われています。(以下略)

白川沿いに三条通りに戻り、

三条大橋を目指す。

古川町商店街を通過し、

三条大橋へ

京阪三条の信号を渡った所に、

高山彦九郎正之 皇居望拝之像があった。

高山彦九郎は、群馬県の出身である。

十八歳の時以来、前後五回上洛したが、京都に出入りする折には、この銅像の姿のように、

京都御所に向かって拝礼した。その姿は、

大御門(おおみかど) その方向きて橋の上に 頂根(うなね)突きけむ 真心たふと 橘曙覧

と和歌に詠まれた。

14時48分、京都三条大橋に到着した!!

鴨川を渡る。

三条大橋から下流方面を望む。

京阪三条の対岸河原町方面へ。

三条大橋の京阪三条の反対側には”東海道中膝栗毛”で有名な「弥次さん」「喜多さん」の像があった。

この日東海道を歩き終えたという方がいたので、記念にシャッターを押してもらった。

もう一度京阪三条へ渡ることにしよう。

橋の袂に旧三条大橋の石柱があった。

今度は地下鉄東西線のある京阪三条方面へ

三条大橋から鴨川の上流を望む。

京阪三条の三条大橋の袂には、駅伝発祥の地の碑が建てられていた。

駅伝の歴史、ここに始まる

我国、最初の駅伝は、首都五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競争」が、大正六年(1917年)

四月二十七日、二十八日、二十九日の三日間に渡り開催された。

スタートは、ここ京都・三条大橋、ゴールは東京・上野不忍の池の博覧会正面玄関であった。

自身の旧東海道歩きは、ここをゴールとしたい。

旧東海道歩きは、長い間の懸案事項だったが、何とか無事に歩き終わった。

この後京都市営地下鉄を利用して四条のホテルへ向かい、16時15分、ホテルに到着した。

この日の万歩計は、35,000歩を計測していた。

『いやぁ 今日は疲れた~』正直な感想である。

旧東海道第Ⅲステージ第8回 草津宿~京都三条(1日目)へ

旧東海道第Ⅲステージ トップ(1日目)に戻る。

ウマさんの「旧東海道を歩く」目次に戻る。

ウマさんの気ままな行動日記(その2)目次に戻る。

旧東海道第Ⅲステージの前回の第7回(関宿から草津宿)は、2023年5月13日から5月16に歩いた。

残すは草津宿から京都三条大橋までの2宿となっていたが、今回、旧東海道第Ⅲステージ第8回

(草津宿から京都三条大橋)として、2023年11月26日から11月27日にかけて歩いた。

第Ⅰステージ 日本橋から三島宿 2014年1月から2014年10月(凡そ10か月)

第Ⅱステージ 三島宿から新居宿 2016年5月から2018年4月(凡そ1年11か月)

第Ⅲステージ 新居宿から京都三条大橋 2018年5月から2023年11月(凡そ5年6か月)

日本橋をスタートしたのが2014年1月19日(日)だったことから、旧東海道終点の

京都三条大橋までを歩き終えるのに8年10か月かかったということになる。

旧東海道第Ⅲステージ第8回 草津宿~京都三条(2日目:最終日)

前日は京阪石山坂本線の中ノ庄まで歩いたので、この日は中ノ庄から歩くことになる。

ホテルを出て中ノ庄駅には7時51分に到着した。

草津宿~京都三条(2日目:最終日)のスタートである。

子供たちが京阪電車の踏切を渡っている。

大人も足早に踏切を渡っており、いままさに通勤・通学の時間帯である。

旧東海道を進む。(中ノ庄駅近く)

少し進むと、膳所城址公園前の看板があった。

近くなので、膳所城址公園へ行ってみよう。

8時3分、膳所城跡公園の入口に到着。

入口には城門が復元されている。

慶長六年(1601年)、徳川家康の命によって築かれ、戸田一西の居城となった。

日本では珍しい湖城だった。

関ケ原の戦いに勝利した徳川家康は、関ケ原の戦いの翌年、慶長六年(1601年)、東海道を制し、

湖上の船運を抑える目的で、現在の膳所城跡公園(膳所崎)に膳所城を築城させました。

築城計画は藤堂高虎が担当し、それまで膳所崎に流れていた相模川を北方に付け替えたといいます。

(以下略)

城門を入ると、正面に膳所城址と刻まれた大きな石の碑があった。

公園内には野外音楽堂などもある。

膳所崎から近江大橋を望む。

旧東海道へ戻り、大津宿方面へ。

8時20分、和田神社に到着

膳所城址公園前の看板があった所から数100mほど進んだ所に、和田神社があった。

鎌倉時代に建築された本殿は、国の重要文化財に指定されている。

境内の公孫樹(いちょう)は、樹齢約600年・樹高約24m・周囲約4.4mの巨木。

関が原の合戦に敗れ捕らえられた石田三成を京へ護送する途中、休止の際に一時繫いだと云われている。

旧東海道を進む。

手製の地図を参考に歩いているのだが、時々現れる東海道の標識などが道案内になるので助かる。

滋賀朝鮮初中級学校を過ぎた辺りから手製の地図と道が合わなくなり、いくばくかの不安を覚えながら進んだ。

旧東海道(?)を進む。

旧山城屋の銀杏の木があった。

かなりな古木で道の真ん中なのだが、事前の情報としては持ち得ていなかった。

道に不安を覚えながら進むと、踏切があった。

京阪石山坂本線の踏切である。

この時点で完全に道を間違っていることに気が付いた。

京阪錦駅の所にあった案内表示板で現在地と旧東海道の位置を確認し、

先ほど渡った踏切ではなく、京阪錦駅のもう一つの踏切を逆方向に渡り、住宅街の狭くて曲がりくねった道を

数100m進むと・・・

県道18号(湖岸道路)に出た。

ここで、地元の人と思しき方に旧東海道を教えていただき、何とか旧東海道に戻ることが出来た。

このミスにより、石坐神社と北惣門跡を見過ごすこととなった。

教えていただいた旧東海道を進むと、

番場一丁目の案内図があった。

よく見ると旧東海道が青色で示されている。

ほどなく史跡 義仲公・芭蕉翁墓所の義仲寺に到着した。

時計は9時8分を差していた。

義仲寺境内

義仲寺の名は源義仲を葬った塚があるところから来ていますが、室町時代末に佐々木六角氏が建立した

との伝えがあります。

門を入ると左奥に俳聖・松尾芭蕉の墓と並んで木曽義仲の供養塔が立っています。

「木曽殿と背中合わせの寒さかな」という著名な句は、芭蕉の門人又玄の作です。

境内にはこの句をはじめ、芭蕉の辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」など多くの句碑があります。

また、巴御前を弔うために祭ったといわれる巴地蔵堂もあります。

昭和四十二年(1967年)十一月に国指定の史跡となりました。

大津市教育委員会

何と!! ”月曜日は閉門”とさせていただきます、とのこと。 残念!!

旧東海道を進む。

また京阪線の踏切があった。

右手に石場という駅が見えた。

またしばらく進むと、平野神社横と書かれた案内図があった。

緩やかな坂道を上って行くと・・・

9時21分、平野神社に到着した。

祭神は精大明神で蹴鞠の祖神と云われ、古くから芸能の神として信仰を集めてきた。

江戸時代には、蹴鞠を家職とする公家の飛鳥井・難波両家も当社を信仰し、その神事に奉仕していた。

毎年8月に境内で蹴鞠祭が催されている。

旧東海道を進む。

お城のような建物が・・・

後で調べたが、琵琶湖文化会館と思われる。

可愛らしい生水地蔵尊前を通過

滋賀県庁舎らしき建物が見えた。

旧東海道を進む。

古い宿場町の家並みが続く。

かつての大津宿の面影を今に伝える景色だ。

9時53分、京町一丁目交差点に到着した。

京阪電車が目の前を走っていくのが見えたが、交差点に踏切は見当たらない。

京町一丁目交差点は、札の辻であった。

札の辻の名は、江戸時代、幕府の法令を記した高札が建てられた四つ辻であったことに由来しており、

旅人たちに、馬や人足を提供する大津宿の人場会所もこの角にあった。

ここは、東海道と北国海道(西近江路)の分岐点でもあり、京都から来た東海道は東へ向かい、

西へ行くと北国海道であった。

現在、京町一丁目交差点(札の辻)には、大津市道路元標の石碑が建てられている。

京阪電車の踏切を横断して京都方面へ。

八町通の碑

上関寺町からから札の辻までの距離が八町(約872m)あったからとも、その間に八か町あったことによる

ともいわれています。

江戸時代の東海道にあたり、道の両側には多くの旅籠屋がありました。

なお、碑の立つ場所は、大名などの宿泊する本陣跡です。

近くに明治天皇聖跡の碑が建てられていた。

大津宿には二軒の本陣があり、この地はそのうちの大塚嘉右衛門宅である。

大津市御幸町辺りを通過

10時10分、JR東海道本線の上を通過

京阪京津線の踏切を横断してしばらく進むと・・・

10時13分、関蝉丸神社下社に到着した。

琵琶の名手蝉丸を祭る蝉丸神社は、逢坂山の麓の旧東海道沿いに三ケ所ある。

関蝉丸神社下社はそのうちの一つなのだろう。

京阪電車の蝉丸神社の踏切の先が蝉丸神社下社になる。

蝉丸神社下社本殿

本殿近くに 謡曲「蝉丸」と関蝉丸神社の説明板があった。

幼少から盲目の延喜帝第四皇子蝉丸の宮を帝は侍臣に頼み、僧形にして逢坂山にお捨てになった。

此の世で前世の罪業の償いをする事が未来への扶けになるとあきらめた宮も孤独の身の上を琵琶で慰めていた。

一方延喜帝第三皇女逆髪の宮も、前世の業因強く、遠くの果まで歩き回る狂人となって逢坂山まで来てしまった。

美しい琵琶の音に引かれて偶然にも弟の宮の蝉丸と再会し、二人は互いの定めなき運命を宿縁の因果と嘆きあい、

姉宮は心を残しながら別れて行く、という今昔物語を出典とした名曲が謡曲「蝉丸」である。

蝉丸宮を関明神祠と合祀のことは定かではないが、冷泉天皇の頃、日本国中の音曲諸芸道の神と勅し、当神社の

免許を受けることとされていたと伝えられる。

境内には蝉丸が詠んだ百人一首でも有名な句碑が建てられていた。

「これやこの 行くも帰るも 別れつつ 知るも知らぬも 逢坂の関」

旧東海道を進む。

この辺りは国道1号線と同じ道を歩くことになる。

また、直ぐ左側を京阪電車が走っている。

名神高速道路の下を進むと・・・

右手に関蝉丸神社上社が見えた。

道路を横断するのも大変だし、ここはパスすることにしよう。

そに少し先の弘法大師堂の隣に、逢坂常夜燈があった。

さらに進むと・・・

逢󠄀坂山関址の碑と逢坂常夜燈があった。

逢坂の関は、伊勢の鈴鹿・美濃の不破と並ぶ天下の三関のひとつと云われる。

隣の逢坂常夜燈は、寛政6年(1794年)建立、とのこと。

逢坂山を越えた辺りに来ると、「かねよ」の大きな看板が・・・

”日本一のうなぎ” と謳っている。

明治5年(1872)創業の老舗「かねよ」は、浜名湖産の国産うなぎを使用したうなぎ料理店、とのこと。

旧東海道(国道1号)を進む。

大津算盤の始祖・片岡庄兵衛の碑

江戸時代、東海道筋のこの付近で売られていた大津算盤は、慶長十年(1612年)、片岡庄兵衛が

明国から長崎に渡来した算盤を参考に、製造を始めたものと伝える。

同家は以後、この碑の西方にあった一里塚付近(旧今一里町)で店を構え、幕府御用達の算盤師になったという。

なお昭和初期まで、この碑の場所にも同家の御子孫が住まわれていた。

少し進むと、右一里町と彫られた道標があった。

さらに進むと、今一里塚町の表示が・・・

この辺りが日本橋から百二十三里目の走井一里塚ではないかと思われる。

国道1号を進むと、旧東海道(国道1号)は、名神高速道路の下を潜って進むことになる。

旧東海道を進む。

上横木を過ぎた辺りで、

”この先歩道行き止まり”の表示版が・・・

その先の土産物店(走り井餅本家?)の警備員と思われる方に『この先は行き止まりだから手前の地下道を

通れば反対側に渡れますよ』とのアドバイスをいただき、地下道を潜って反対側へ。

この場所は、国道1号と国道161号(西大津BP)の交わる箇所で、かなり複雑だったが、苦労の末、

何とか反対側へ抜けることが出来た。

旧東海道の案内マップを見つけた時には、ホッとした。

旧東海道を進む。

車石の説明板があった。

大津と京都を結ぶ東海道は、米をはじめ多くの荷物を運ぶ道として利用されてきました。

江戸時代中期の安永8年(1778年)には牛車だけでも年間15,894輌の通行がありました。

この区間は、大津側に逢坂峠、京都側には日ノ岡峠があり、通行の難所でありました。

京都の心学者脇坂義堂は、文化2年(1805年)に1万両の工費で、大津八町筋から京都三条大橋

にかけて約12Kmの間に牛車専用道路として車の轍を刻んだ花崗岩の岩を敷き並べ、牛車の通行に

役立てました。

これを車石と呼んでいます。

車石

旧東海道(三井寺観音堂辺り)を進んで行くと・・・

11時56分、京都市の案内標識があった。

ついに京都に入ったか、という気持ちになった。

あともう一息、頑張ろう!!

11時59分、旧三条四ノ宮を通過。

徳林庵という臨済宗南禅寺派の山号を柳谷山という寺の六角堂があったので、ここで少し休憩して行くことにした。

山科廻地蔵(めぐりじぞう)六角堂

現在の六角堂は江戸時代の作で山科廻地蔵を安置しています。

はじめ伏見六地蔵にあった六地蔵尊像は、後白河天皇の信仰を受け、平清盛・西光法師らの手により、厄病退散、

都往来の路上安全、庶民の福楽利益結縁を祈願し、それぞれの街道の入口六ヵ所に六角堂をつくり一体ずつ

分置されました(1157年)とあった。

旧東海道を進むと、12時18分、山科駅前交差点に到着した。

既に12時半近くになっていたので、山科駅でお昼にしていくこにしよう。

JR山科駅前にうどん・そば店があった。

肉うどんを注文(チケット購入)した。

昼食後、再び旧東海道を進み、京都三条大橋を目指した。

明治天皇御遣跡の碑前を通過

”おいしい焼肉屋さん”の看板

黄金色をした牛(近江牛?)の看板は目立つ。

旧東海道を進む。

史跡 五条別れ道標

この史跡道標は宝永4年(1707年)の建立。

道標には、「右ハ三条通」「左ハ五条橋・ひがしにし六条大佛」などと彫られている。

JR東海道本線の下を潜り、

電柱にあった急東海道の案内標識に従って・・・

府道143号を横断して、旧東海道へ。

随分と狭い径である。

とても旧東海道とは思えないような径である。

旧東海道の案内標識が頼りである。

車がやっと通れる狭い道路は続く。

今度はやや急な坂道になった。

坂道を上って行くと・・・

旧東海道(日ノ岡の峠径)の説明板があった。

(一部割愛)

東海道では幕末まで車の往来が禁止されていたが、都に近い大津・京都間だけは例外であった。

人馬が通る道と荷物を積んだ牛車が通る車道(くるまみち)を分けて、車道には舗石が並べられ

車石と呼ばれていた。

当初、この辺りの日ノ岡の峠道は、大津から京都への難所の一つで、牛車の通る車道は深くえぐられて、

人馬が通る道との段差が生じ、雨が降るとぬかるんで牛車を立ち往生させていた。

そこで木食正禅上人が享保19年(1734年)頃から道路の改修に取り組み、車道に土砂を入れ人馬が通る道との

段差を無くしたり、峠の頂上を掘り下げ、その土砂を坂道に敷いてゆるやかな勾配にするなど工夫し、

元文3年(1738年)に改修を完成させた。こうして峠道は大きく改善されたのである。(以下略)

京都市

13時50分、国道1号線と合流した。

国道1号との合流点は小さな広場となっている。

平成九年十月の京都市営地下鉄東西線の開業に伴い、廃線となった京阪電鉄京津線軌道敷を利用し、

三条通の四車線化及び歩道の整備事業を実施した。

本事業の完成を記念して、三条通の舗石として敷設されていた車石を利用し、往年の牛車道を模した

広場を設置する。

平成十六年一月 京都市

旧東海道(国道1号)を進む。

この辺りは、かつて栗田口刑場があったといわれている所だ。

左側は京都市蹴上浄水場になる。

14時8分、京都市地下鉄東西線の蹴上駅を通過

ウエスティン都ホテル京都前を通過

大きなホテルだ。

14時15分、佛光寺本廟前を通過

粟田神社前を通過

粟田神社は、京都の東の出入口(粟田口)に鎮座し、道中の安全を願って、東海道を行き来する旅人の

信仰も厚かった。

京都三条通り

右手を見ると、平安神宮の大きな鳥居が目に入った。

京都三条大橋を目指す。

白川橋の袂に史跡 三条白川橋道標があった。

京都における現存最古の道標である。

(是より)ひだり ちおんゐんぎおんきよ水みち と彫られている。

ふと見ると、明智光秀の塚(約2分)の案内板があった。

最後の訪問地となるであろう、明智光秀の塚へ行ってみよう。

白川沿いに進み、

さらに案内に従って小さな路地を入って行くと・・・

明智光秀公の塚があった。

明智光秀の塚

天正十年(1582年)六月二日、明智光秀は本能寺(下京区)に宿泊していた主君・織田信長を急襲し、

自害させました。

しかし光秀は、備中高松城(岡山市)から引き揚げて来た羽柴秀吉(豊臣秀吉)と、十三日に山崎(天王山)で

戦って敗れ、わずかな家臣とともに近江の坂本城を目指して逃れます。

そしてその途中、小栗栖(伏見区)の竹藪で地元の農民に襲われて重傷を負い、自害して家臣に首を討たせた

と云われています。(以下略)

白川沿いに三条通りに戻り、

三条大橋を目指す。

古川町商店街を通過し、

三条大橋へ

京阪三条の信号を渡った所に、

高山彦九郎正之 皇居望拝之像があった。

高山彦九郎は、群馬県の出身である。

十八歳の時以来、前後五回上洛したが、京都に出入りする折には、この銅像の姿のように、

京都御所に向かって拝礼した。その姿は、

大御門(おおみかど) その方向きて橋の上に 頂根(うなね)突きけむ 真心たふと 橘曙覧

と和歌に詠まれた。

14時48分、京都三条大橋に到着した!!

鴨川を渡る。

三条大橋から下流方面を望む。

京阪三条の対岸河原町方面へ。

三条大橋の京阪三条の反対側には”東海道中膝栗毛”で有名な「弥次さん」「喜多さん」の像があった。

この日東海道を歩き終えたという方がいたので、記念にシャッターを押してもらった。

もう一度京阪三条へ渡ることにしよう。

橋の袂に旧三条大橋の石柱があった。

今度は地下鉄東西線のある京阪三条方面へ

三条大橋から鴨川の上流を望む。

京阪三条の三条大橋の袂には、駅伝発祥の地の碑が建てられていた。

駅伝の歴史、ここに始まる

我国、最初の駅伝は、首都五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競争」が、大正六年(1917年)

四月二十七日、二十八日、二十九日の三日間に渡り開催された。

スタートは、ここ京都・三条大橋、ゴールは東京・上野不忍の池の博覧会正面玄関であった。

自身の旧東海道歩きは、ここをゴールとしたい。

旧東海道歩きは、長い間の懸案事項だったが、何とか無事に歩き終わった。

この後京都市営地下鉄を利用して四条のホテルへ向かい、16時15分、ホテルに到着した。

この日の万歩計は、35,000歩を計測していた。

『いやぁ 今日は疲れた~』正直な感想である。

旧東海道第Ⅲステージ第8回 草津宿~京都三条(1日目)へ

旧東海道第Ⅲステージ トップ(1日目)に戻る。

ウマさんの「旧東海道を歩く」目次に戻る。

ウマさんの気ままな行動日記(その2)目次に戻る。