2013年9月18日(水)

2011年4月から12月にかけて旧水戸街道を、そして2012年2月から5月にかけて、成田街道を歩き終え、

仲間の方たちから次の”街道歩き”を望む声が次第に大きくなってきた。

Webなどを参考に検討を重ねた結果、大部分が日帰り可能な「日光街道」を歩くことにした。

7月・8月は暑いのでお休みとしていたが、猛暑日も影を潜めたこの時期に街道歩きを再開した。

会を重ねて、今回が最終回となり、今市宿から日光東照宮を目指す。

この日も雲一つ見えない素晴らしい天気だ。

「ホテルつたや」の4階屋上から、左から男体山(2,484m)、大真名子山(2,375m)、小真名子山(2,323m)、

女峰山(2,463m)の山々が望める。

出発前に、社長から「ホテルつたや」の歴史について説明を受けているところ。

東照宮造営や大猷院が完成し、街道が整備され、今市が物資の集積地として発展してきた頃の延宝五年(1677年)、

旅籠蔦屋与左衛門として創業したというから約330年以上の老舗である。

日光街道で江戸時代初期より唯一営業している旅館とのこと。

江戸時代には、幕府・東照宮より認定された講中看板(三都講、東照宮百萬講)を店頭に掲げ、

当時の日光参拝客や商いの人を泊めていた、とのこと。

当時の講中看板は今では「ホテルつたや」の家宝だそうである。

「ホテルつたや」のすぐ近くにあるコンビニで飲み物等を調達し、

8時24分、東照宮目指して出発だ!

この日も足の古傷が痛むため、朝から杖を片手に歩くことにした。

皆さんには迷惑をかけることになるが、何とか遅れずに一緒に歩きたいものである。

歩きだして直ぐ、報徳二宮神社の参道入口があった。

立派な道標と、この地で終焉を迎えた二宮尊徳翁の墓があることを「ホテルつたや」の社長から聞いていたので、

立寄って行くことにした。

報徳二宮神社の鳥居

報徳二宮神社

二宮神社は、報徳仕法によって多大の恩恵に浴し、尊徳翁の遺徳を敬う人々が、

終焉の地である今市の霊地に創建したものである。

報徳二宮神社の本社は、生誕地である小田原の小田原城二の丸小峰曲輪の一角に創建されている。

二宮尊徳翁の銅像

二宮尊徳翁のお墓

二宮尊徳翁は幕府の命令を受け、今市を中心とする日光神領で荒廃した農村復興のために報徳仕法を始めた。

安政三年(1856)11月17日、居住していた今市報徳役所内で70歳の生涯を閉じた。

如来寺

室町時代中期の創建。

寛永九年(1632)、三代将軍家光が東照宮造営のために御殿を建設しここに逗留した。

二宮尊徳翁が亡くなった安政三年(1856)に、葬儀が行われた寺でもある。

如来寺本殿

境内には、地蔵堂や暁誉上人の五輪塔などの数多くの文化財がある。

地蔵堂

堂には木造地蔵菩薩立像(日光市指定文化財)が安置されている。

国道119号線(日光街道)と並行した裏道を進んでみることにする。

人通りは少なく、静かな佇まいである。

浄泉寺

信仰に篤い二宮尊徳の子弥太郎が文久二年に寄進したが、戊辰の戦乱にあり消滅。

その後弥太郎の子金之丞・延之輔等によって復興した。

本堂は焼失して無く、薬師堂が建っているのみである。

そば喰稲荷(澤蔵司稲荷神社)

伝えによると、金之丞の妹に夜泣きする子がいて、「そばを献上して祈願したら直ちに治った」という。

以来そば喰稲荷と云われるようになった。子育て稲荷とも呼ばれる。

この言伝えが、今市がそばのまちとして知られるルーツとなったとも云われている。

裏道を進むと東武日光線上今市駅があった。

上今市駅をさらに線路沿いに進むと公園があり、その先で杉並木街道に合流した。

やはり杉並木を歩くと気持ちが落ち着くし、日光街道に相応しい、と思う。

杉並木を進むと右手に高龗神社(たかおじんじゃ)がある。

高龗神社の本殿

祭神は大山祇命・少名彦命・草野姫命を祀る、とのこと。

社名である「高靇」は水源を司る日本神話の神、高靇神に由来している、そうだ。

街道を歩いていると、杉の大木に名前が付けられているのが目に付く。

杉並木のオーナーになった団体・個人の名前が付けられている。

オーナー代は1,000万円である。

代金は、栃木県が日光杉並木街道保護基金で運用し、その運用益で杉並木の樹勢回復事業を実施するという制度になっている。

解約したい場合は栃木県がいつでも同額で買い戻しする、そうだ。

『杉並木が美しいのはオーナーのおかげなんだね』

砲弾打込杉

戊申役のとき、日光会津への要衝今市宿をめぐる官幕両軍の激しい攻防戦が展開された。

官軍の放った砲弾が並木杉を貫いた痕をとどめるもの、だそうだが・・・

『ちょっと見にはどこが砲弾跡なのか分からないねぇ』

途中老婆とすれ違った。

『こんにちわ~』

『車には気を付けてねっ』

出発して1時間30分、一休みして行こう。

杉の木の途中に桜の木が宿って成長している。

『あと数十年もすれば、名木になるかもしれないねっ』

『その頃には我々は誰も生きていないだろうねっ』

竜蔵寺跡の薬師堂

その昔、ここには青雲山竜蔵寺という寺があった、そうである。

薬師堂の前に大きな石の釣鐘が置かれていた。石の釣鐘は初めて見た。

青雲山竜蔵寺は資力の乏しい寺だったため金属製の釣鐘を造ることが出来ず、

日光廟造営に携わった石工に頼んで造らせたものという説があるとのこと。

国道119号線との合流点。

並木太郎

並木の中で一番大きく、その姿が最も美しく端正であるということからこの名称となった。

『さすがに大きいわねぇ』

幹周り5.35m、樹高38m、材積33.5㎥あるとのこと。

『すっご~いっ、5人でやっと一回りだよぉ』

並木太郎クラスの大木が続く、七里の杉並木。

明治天皇七里御小休所

庭園の中に明治天皇が休憩した建物が残っている。

JR日光線をくぐると・・・

日光市街地へ続く最後の杉並木がある。

最後の杉並木を過ぎると右手にJR日光駅が現れた。

JR日光駅の200mほど先に東武日光駅がある。

JR日光駅に比べると人が多く、賑わっている感じである。

日光市街地を進む。

『美味しそうっ、食べて行きたいわねっ』

数百㍍ごとに二荒山神橋までの距離が表示されている。

残り620mの表示。次第に距離が短くなっていくのを見ると元気付けられる。

『もう少しだねっ』

一筆書きの龍

とても一筆書きとは思えない。

神橋袂の日光物産商会

明治時代後期に建設され、日光金谷ホテルの土産品店として創業。

当初は伝統工芸の日光彫や木工品、漆器等の製造・販売などを手がけていた。

昭和三年(1927)に日光金谷ホテルから独立し、その後は土産物販売・飲食専業となった。

日光物産商会の本館は国の登録有形文化財に指定されている。

二荒山神橋(しんきょう)

有料(300円)だが、せっかくの機会なので記念に渡ってみよう。

神橋は、はね橋の形式としては我国唯一の古橋であり、日本三大奇橋(山口県錦帯橋、山梨県猿橋)の1つである。

神橋から大谷川(だいやがわ)上流を見たところ。

前日に大雨が降ったとは思えないほど水はきれいであった。

神橋の先に小さな鳥居が見えるが、一般人はここからは進むことは出来ない。

突き当りで折り返しである。

神橋は、神事・将軍社参・勅使・幣帛供進使などが参向のときのみ使用された。

一般は下流の日光橋を通行したのである。

神橋から大谷川(だいやがわ)下流の日光橋を望む。

日光橋から神橋を望む。

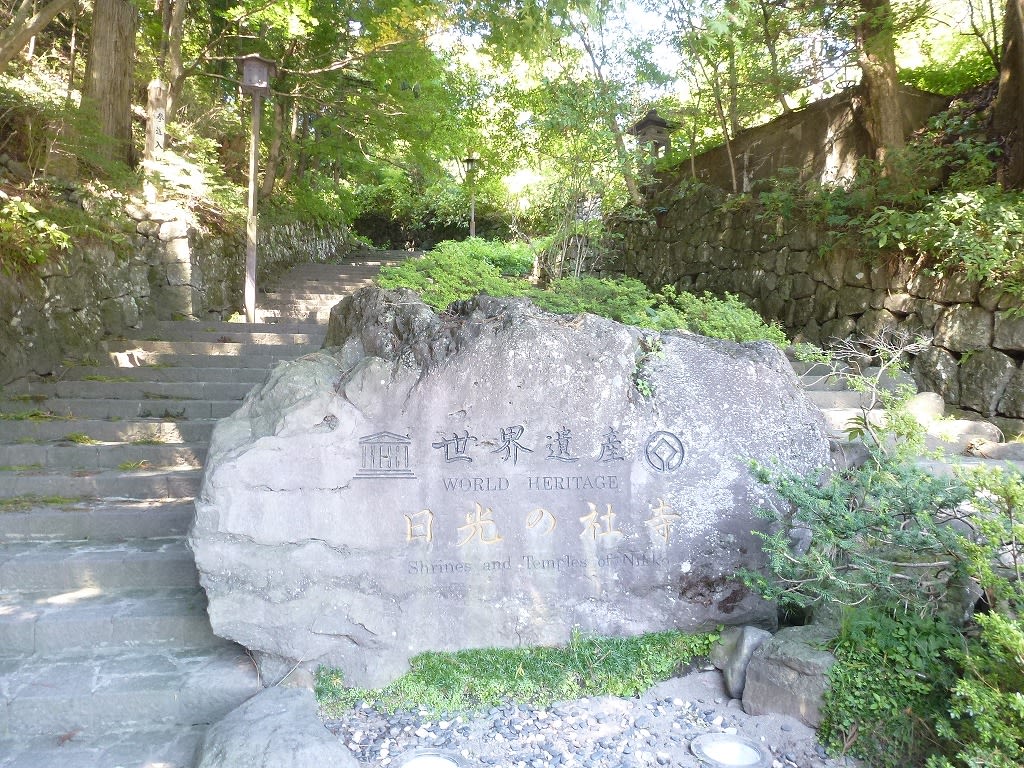

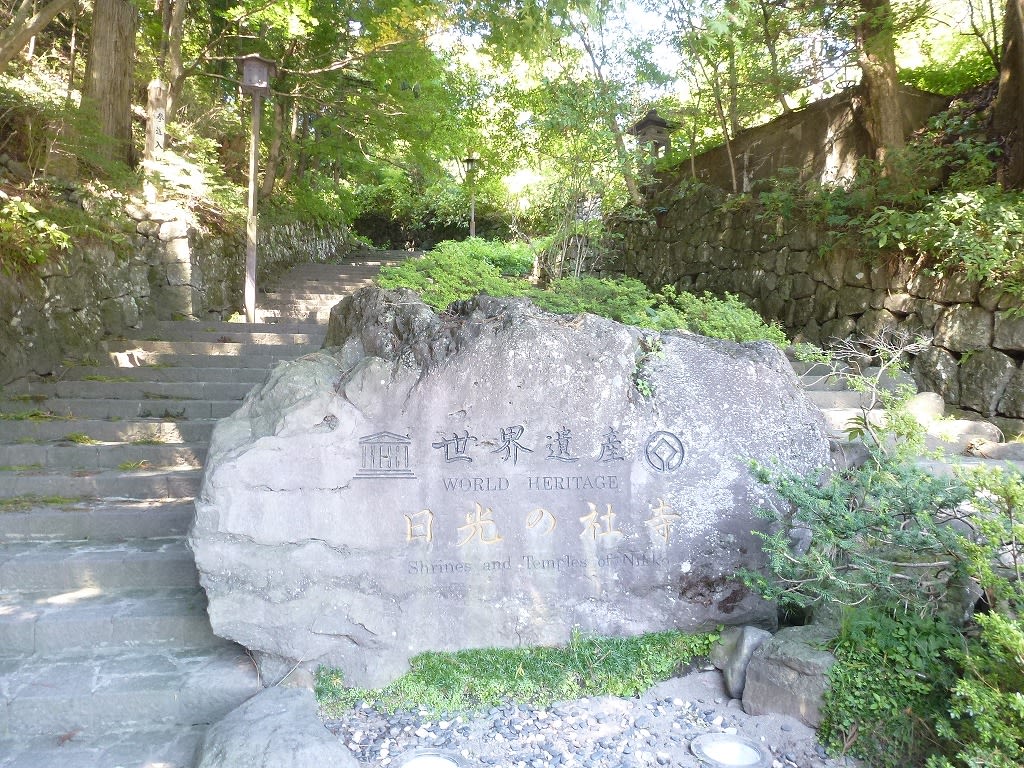

11時41分、ついに東照宮参道入口に到着した。

参道入口の岩には”世界遺産”の文字が刻まれていた。

東照宮はもう直ぐ、思わず足にも力が入る。

『あと少しだねっ』

日光山は天平神護二年(766)に勝道上人(しょうどうしょうにん)により開山された。

三仏堂は、約50年ぶりの大修理の真っ最中で、巨大なビルのような建物に覆われていた。

正面の壁に描かれた実物の三仏堂にお目にかかれるのはもう少し時間が必要である。

輪王寺三仏堂前で記念撮影だ。

東照宮参道を進む。

この辺りは東京スカイツリーと同じ高さ(標高634m)である。

目の前に東照大権現の石鳥居が迫る。

東照宮表門前の五重塔

東照宮表門

ここから先は有料(1,300円)となっている。

東照宮は、元和三年(1617)徳川初代将軍徳川家康公を御祭神に御まつりした神社。

その後正保二年(1645)宮号を賜り、東照宮と呼ばれるようになった。

東照宮表門の前で記念撮影だ。

表門の中に入るには拝観料1,300円が必要であるが、我々の目的は東照宮へ到着することであり、

私も含めて皆さんはこれまで何度も拝観しているとのことで、この日は敢て中には入らないことにした。

(陽明門の前で記念撮影といきたかったが、拝観料1,300円は決して安くはないのである)

東照宮参道を引き返し、食事処へ向かうことにした。

大谷川(だいやがわ)の清流が美しい。

大谷川の橋の傍に天海大僧正(慈眼大師)の銅像が建てられている。

天海は比叡山で天台宗の奥義をきわめた後、徳川家に仕え、日光山の貫主となった。

当時の日光は豊臣秀吉に寺領を没収され、荒廃の極にあったが、家康が亡くなると

天海はその遺言を守り、久能山から遺骨を日光に移して、東照宮の創建に尽くした

日光山中興の恩人である。(説明板より)

徳川家康に神号の「東照大権現」を送ったことは特に有名。

天海大僧正の銅像の直ぐ横に磐裂霊水(いわさくれいすい)がある。

この水は男体山系の湧水で、”日本で最も美味しい水”として定評があるそうだ。

『ほんと、美味しいわねっ』

二荒山神橋前の食事処「あさやレストハウス」で昼食にしよう。

無事「日光街道」を歩き終わって、先ずは『かんぱ~いっ!』

『皆さんっ、大変お疲れ様でしたぁ』

この時のビールは殊の外美味かったことは言うまでもない。

日光とくれば名物は”ゆばそば”だろう。

実に美味しかった。

手に手に土産物をぶら下げて東武日光駅・JR日光駅へ向かう。

5人が東武日光駅へ。

『お疲れさん、気を付けてぇ』

残り4人はJR日光駅へ。

JR日光線ホームに宇都宮行き電車が入ってきた。

宇都宮行きの車内

この後、宇都宮線・水戸線・常磐線を乗り継いで帰路についた。

この日で「日光街道」(千住宿から日光東照宮までの約140Km)を歩き終わったことになる。

「日光街道」を歩いた仲間から早速次の目標を聴かれ、「旧東海道」を提案したところ、

皆さん大いに乗り気であった。

ということで、次月からは、「旧東海道」を歩くことにしたい。

しかし、日程調整や費用の面からさすがに京都までとはいかず、

全員一緒に歩くのは日帰り可能な三島宿までが良いところだろう。

三島宿から先は、いまのところ成り行きまかせではある。

”ウマさんの「日光街道を歩く」 ”の目次へ

2011年4月から12月にかけて旧水戸街道を、そして2012年2月から5月にかけて、成田街道を歩き終え、

仲間の方たちから次の”街道歩き”を望む声が次第に大きくなってきた。

Webなどを参考に検討を重ねた結果、大部分が日帰り可能な「日光街道」を歩くことにした。

7月・8月は暑いのでお休みとしていたが、猛暑日も影を潜めたこの時期に街道歩きを再開した。

会を重ねて、今回が最終回となり、今市宿から日光東照宮を目指す。

この日も雲一つ見えない素晴らしい天気だ。

「ホテルつたや」の4階屋上から、左から男体山(2,484m)、大真名子山(2,375m)、小真名子山(2,323m)、

女峰山(2,463m)の山々が望める。

出発前に、社長から「ホテルつたや」の歴史について説明を受けているところ。

東照宮造営や大猷院が完成し、街道が整備され、今市が物資の集積地として発展してきた頃の延宝五年(1677年)、

旅籠蔦屋与左衛門として創業したというから約330年以上の老舗である。

日光街道で江戸時代初期より唯一営業している旅館とのこと。

江戸時代には、幕府・東照宮より認定された講中看板(三都講、東照宮百萬講)を店頭に掲げ、

当時の日光参拝客や商いの人を泊めていた、とのこと。

当時の講中看板は今では「ホテルつたや」の家宝だそうである。

「ホテルつたや」のすぐ近くにあるコンビニで飲み物等を調達し、

8時24分、東照宮目指して出発だ!

この日も足の古傷が痛むため、朝から杖を片手に歩くことにした。

皆さんには迷惑をかけることになるが、何とか遅れずに一緒に歩きたいものである。

歩きだして直ぐ、報徳二宮神社の参道入口があった。

立派な道標と、この地で終焉を迎えた二宮尊徳翁の墓があることを「ホテルつたや」の社長から聞いていたので、

立寄って行くことにした。

報徳二宮神社の鳥居

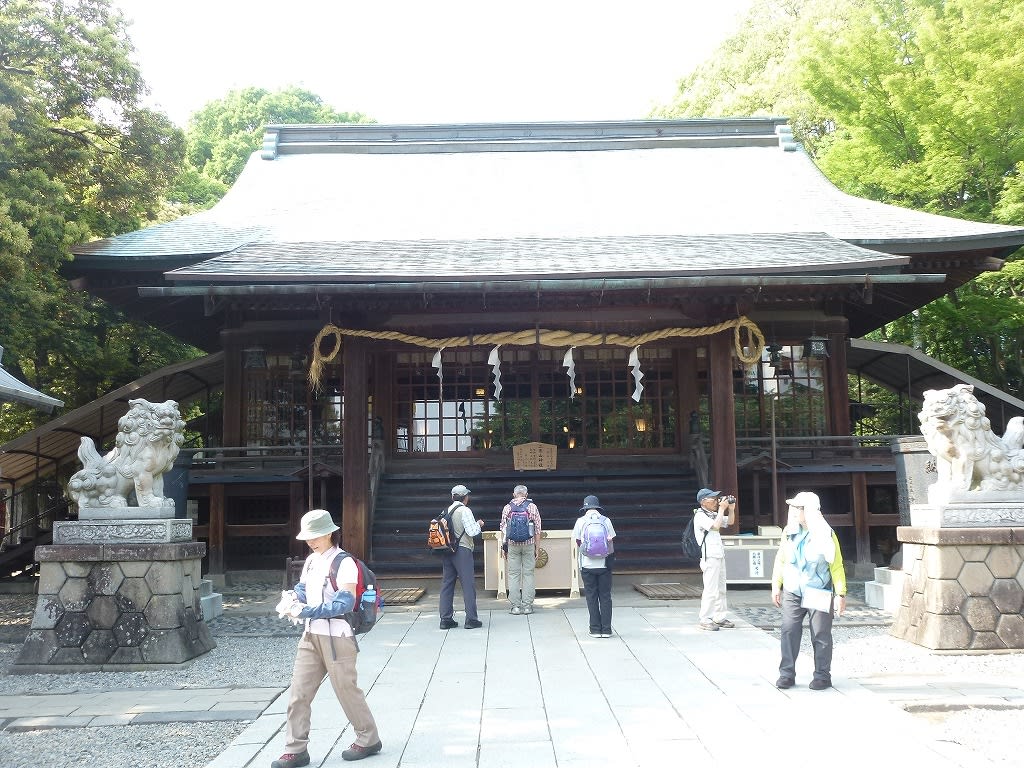

報徳二宮神社

二宮神社は、報徳仕法によって多大の恩恵に浴し、尊徳翁の遺徳を敬う人々が、

終焉の地である今市の霊地に創建したものである。

報徳二宮神社の本社は、生誕地である小田原の小田原城二の丸小峰曲輪の一角に創建されている。

二宮尊徳翁の銅像

二宮尊徳翁のお墓

二宮尊徳翁は幕府の命令を受け、今市を中心とする日光神領で荒廃した農村復興のために報徳仕法を始めた。

安政三年(1856)11月17日、居住していた今市報徳役所内で70歳の生涯を閉じた。

如来寺

室町時代中期の創建。

寛永九年(1632)、三代将軍家光が東照宮造営のために御殿を建設しここに逗留した。

二宮尊徳翁が亡くなった安政三年(1856)に、葬儀が行われた寺でもある。

如来寺本殿

境内には、地蔵堂や暁誉上人の五輪塔などの数多くの文化財がある。

地蔵堂

堂には木造地蔵菩薩立像(日光市指定文化財)が安置されている。

国道119号線(日光街道)と並行した裏道を進んでみることにする。

人通りは少なく、静かな佇まいである。

浄泉寺

信仰に篤い二宮尊徳の子弥太郎が文久二年に寄進したが、戊辰の戦乱にあり消滅。

その後弥太郎の子金之丞・延之輔等によって復興した。

本堂は焼失して無く、薬師堂が建っているのみである。

そば喰稲荷(澤蔵司稲荷神社)

伝えによると、金之丞の妹に夜泣きする子がいて、「そばを献上して祈願したら直ちに治った」という。

以来そば喰稲荷と云われるようになった。子育て稲荷とも呼ばれる。

この言伝えが、今市がそばのまちとして知られるルーツとなったとも云われている。

裏道を進むと東武日光線上今市駅があった。

上今市駅をさらに線路沿いに進むと公園があり、その先で杉並木街道に合流した。

やはり杉並木を歩くと気持ちが落ち着くし、日光街道に相応しい、と思う。

杉並木を進むと右手に高龗神社(たかおじんじゃ)がある。

高龗神社の本殿

祭神は大山祇命・少名彦命・草野姫命を祀る、とのこと。

社名である「高靇」は水源を司る日本神話の神、高靇神に由来している、そうだ。

街道を歩いていると、杉の大木に名前が付けられているのが目に付く。

杉並木のオーナーになった団体・個人の名前が付けられている。

オーナー代は1,000万円である。

代金は、栃木県が日光杉並木街道保護基金で運用し、その運用益で杉並木の樹勢回復事業を実施するという制度になっている。

解約したい場合は栃木県がいつでも同額で買い戻しする、そうだ。

『杉並木が美しいのはオーナーのおかげなんだね』

砲弾打込杉

戊申役のとき、日光会津への要衝今市宿をめぐる官幕両軍の激しい攻防戦が展開された。

官軍の放った砲弾が並木杉を貫いた痕をとどめるもの、だそうだが・・・

『ちょっと見にはどこが砲弾跡なのか分からないねぇ』

途中老婆とすれ違った。

『こんにちわ~』

『車には気を付けてねっ』

出発して1時間30分、一休みして行こう。

杉の木の途中に桜の木が宿って成長している。

『あと数十年もすれば、名木になるかもしれないねっ』

『その頃には我々は誰も生きていないだろうねっ』

竜蔵寺跡の薬師堂

その昔、ここには青雲山竜蔵寺という寺があった、そうである。

薬師堂の前に大きな石の釣鐘が置かれていた。石の釣鐘は初めて見た。

青雲山竜蔵寺は資力の乏しい寺だったため金属製の釣鐘を造ることが出来ず、

日光廟造営に携わった石工に頼んで造らせたものという説があるとのこと。

国道119号線との合流点。

並木太郎

並木の中で一番大きく、その姿が最も美しく端正であるということからこの名称となった。

『さすがに大きいわねぇ』

幹周り5.35m、樹高38m、材積33.5㎥あるとのこと。

『すっご~いっ、5人でやっと一回りだよぉ』

並木太郎クラスの大木が続く、七里の杉並木。

明治天皇七里御小休所

庭園の中に明治天皇が休憩した建物が残っている。

JR日光線をくぐると・・・

日光市街地へ続く最後の杉並木がある。

最後の杉並木を過ぎると右手にJR日光駅が現れた。

JR日光駅の200mほど先に東武日光駅がある。

JR日光駅に比べると人が多く、賑わっている感じである。

日光市街地を進む。

『美味しそうっ、食べて行きたいわねっ』

数百㍍ごとに二荒山神橋までの距離が表示されている。

残り620mの表示。次第に距離が短くなっていくのを見ると元気付けられる。

『もう少しだねっ』

一筆書きの龍

とても一筆書きとは思えない。

神橋袂の日光物産商会

明治時代後期に建設され、日光金谷ホテルの土産品店として創業。

当初は伝統工芸の日光彫や木工品、漆器等の製造・販売などを手がけていた。

昭和三年(1927)に日光金谷ホテルから独立し、その後は土産物販売・飲食専業となった。

日光物産商会の本館は国の登録有形文化財に指定されている。

二荒山神橋(しんきょう)

有料(300円)だが、せっかくの機会なので記念に渡ってみよう。

神橋は、はね橋の形式としては我国唯一の古橋であり、日本三大奇橋(山口県錦帯橋、山梨県猿橋)の1つである。

神橋から大谷川(だいやがわ)上流を見たところ。

前日に大雨が降ったとは思えないほど水はきれいであった。

神橋の先に小さな鳥居が見えるが、一般人はここからは進むことは出来ない。

突き当りで折り返しである。

神橋は、神事・将軍社参・勅使・幣帛供進使などが参向のときのみ使用された。

一般は下流の日光橋を通行したのである。

神橋から大谷川(だいやがわ)下流の日光橋を望む。

日光橋から神橋を望む。

11時41分、ついに東照宮参道入口に到着した。

参道入口の岩には”世界遺産”の文字が刻まれていた。

東照宮はもう直ぐ、思わず足にも力が入る。

『あと少しだねっ』

日光山は天平神護二年(766)に勝道上人(しょうどうしょうにん)により開山された。

三仏堂は、約50年ぶりの大修理の真っ最中で、巨大なビルのような建物に覆われていた。

正面の壁に描かれた実物の三仏堂にお目にかかれるのはもう少し時間が必要である。

輪王寺三仏堂前で記念撮影だ。

東照宮参道を進む。

この辺りは東京スカイツリーと同じ高さ(標高634m)である。

目の前に東照大権現の石鳥居が迫る。

東照宮表門前の五重塔

東照宮表門

ここから先は有料(1,300円)となっている。

東照宮は、元和三年(1617)徳川初代将軍徳川家康公を御祭神に御まつりした神社。

その後正保二年(1645)宮号を賜り、東照宮と呼ばれるようになった。

東照宮表門の前で記念撮影だ。

表門の中に入るには拝観料1,300円が必要であるが、我々の目的は東照宮へ到着することであり、

私も含めて皆さんはこれまで何度も拝観しているとのことで、この日は敢て中には入らないことにした。

(陽明門の前で記念撮影といきたかったが、拝観料1,300円は決して安くはないのである)

東照宮参道を引き返し、食事処へ向かうことにした。

大谷川(だいやがわ)の清流が美しい。

大谷川の橋の傍に天海大僧正(慈眼大師)の銅像が建てられている。

天海は比叡山で天台宗の奥義をきわめた後、徳川家に仕え、日光山の貫主となった。

当時の日光は豊臣秀吉に寺領を没収され、荒廃の極にあったが、家康が亡くなると

天海はその遺言を守り、久能山から遺骨を日光に移して、東照宮の創建に尽くした

日光山中興の恩人である。(説明板より)

徳川家康に神号の「東照大権現」を送ったことは特に有名。

天海大僧正の銅像の直ぐ横に磐裂霊水(いわさくれいすい)がある。

この水は男体山系の湧水で、”日本で最も美味しい水”として定評があるそうだ。

『ほんと、美味しいわねっ』

二荒山神橋前の食事処「あさやレストハウス」で昼食にしよう。

無事「日光街道」を歩き終わって、先ずは『かんぱ~いっ!』

『皆さんっ、大変お疲れ様でしたぁ』

この時のビールは殊の外美味かったことは言うまでもない。

日光とくれば名物は”ゆばそば”だろう。

実に美味しかった。

手に手に土産物をぶら下げて東武日光駅・JR日光駅へ向かう。

5人が東武日光駅へ。

『お疲れさん、気を付けてぇ』

残り4人はJR日光駅へ。

JR日光線ホームに宇都宮行き電車が入ってきた。

宇都宮行きの車内

この後、宇都宮線・水戸線・常磐線を乗り継いで帰路についた。

この日で「日光街道」(千住宿から日光東照宮までの約140Km)を歩き終わったことになる。

「日光街道」を歩いた仲間から早速次の目標を聴かれ、「旧東海道」を提案したところ、

皆さん大いに乗り気であった。

ということで、次月からは、「旧東海道」を歩くことにしたい。

しかし、日程調整や費用の面からさすがに京都までとはいかず、

全員一緒に歩くのは日帰り可能な三島宿までが良いところだろう。

三島宿から先は、いまのところ成り行きまかせではある。

”ウマさんの「日光街道を歩く」 ”の目次へ