2015年1月25日(日)

昨年(2014年)は、旧東海道の日本橋から三島宿までを歩いた。

三島宿から京都三条までは、また機会を見つけて歩くことにし、

今年は、旧街道の中でも見所が多く交通の便が良く、人気のある区間を選んで、歩くことにする。

旧街道全ての区間を歩くのは、時間的にも資金的にも厳しいため、街道の中から選んだ宿間を

歩くものである。

「旧街道を歩く」第一回は、中山道の日本橋~板橋宿間約10Kmを歩いた。

8時32分、常磐線上野駅に到着し、出発地の東京駅に向かう。

東京駅八重洲北口を出て、日本橋へ向かう。

呉服橋付近の高層ビル群

『来る度に景色が変わってる感じがするねぇ』

永代通りを日本橋へ

8時58分、起点の日本橋へ到着

日本橋の南側西袂には日本橋由来碑がある。

「慶長八年(1603)に橋が架けられ、通称日本橋と呼ばれていたのが遂に正式名となった。

翌年諸街道に一里塚を築いたとき日本橋を起点とした」とのこと。

「元和四年(1618)に改架されたが、その時の橋の大きさは、長さ37間(67m)、幅4間(7m)で、

その後19回改架された」などとある。

現在の橋は明治44年に東京市により石造二連アーチの道路橋として造られたもの。

日本橋の真上を首都高都心環状線が走る。

車が途絶えた瞬間を狙って橋の中央へ。

狙いは道路中央に埋め込まれた「日本国道路元標」である。

これで、3度目になる。

複製は、日本橋の北詰にもあるが、やはり本物を撮っておきたい。

日本国道路元標を起点にしている国道は、1号・4号・6号・14号・15号・17号・20号の7本である。

東京市道路元標の碑

慶長八年(1603)幕府は主要五街道を整備した。

「お江戸日本橋七ツ立ち」と歌われた。

「七ツ」は今の「午前4時頃」になるが、江戸時代は時刻区分が季節によって変化したため、

「明け六ツ」(今の6時頃)より早く、夜明け前ということになる。

日本橋魚河岸跡の乙姫広場

説明板には以下のように記されている。

日本橋から江戸橋にかけての日本橋川沿いには幕府や江戸市中で消費される鮮魚や塩干魚を荷揚げする「魚河岸」があった。

ここで開かれた魚市は、江戸時代初期に佃島の猟師たちが将軍や諸大名へ調達した御膳御肴の残りを売り出したことに始まる。

中でも日本橋川沿いの魚河岸は、近海諸地方から鮮魚を満載した船が数多く集まり、江戸っ子たちの威勢のいい取引が

飛交う魚市が建ち並んだ中心的な場所で、江戸で最も活気のある場所の一つだった。(中略)

この魚河岸は、大正十二年(1923)の関東大震災後に現在の築地に移り、東京都中央卸売市場へと発展した。(後略)

乙姫広場から日本橋を望む。

二重アーチ橋の湾曲が見える。

9時9分、神田方面へ向けて中央通り(国道17号)を進む。

道路左側は日本橋三越だ。

中央通りを進む。

磯丸水産

24H営業の居酒屋とある。

朝っぱらから飲むお客さんは果たしてどれだけいるのだろうか?

少々気になる。

神田駅

3月14日から、ここを常磐線・東北線・高崎線の電車が走るのだ。

神田駅下のガードを通過

神田須田町交差点を国道17号、巣鴨・本郷方面へ

万世橋交差点

万世橋から見た旧神田万世橋駅舎

かつての国鉄中央本線に存在した駅である。

旧中山道(国道17号)は、万世橋交差点を左に曲る。

150mほど進み、総武本線のガードを潜ると、

昌平坂の緩やかな上りが始まる。

この坂道の途中から、神田駿河台のニコライ堂が見えるとのことだったが、木々が邪魔をしてよく見えなかった。

昌平坂を上りきると右手に神田明神(正式名称は神田神社)が現れた。

神田明神は、神田・日本橋・秋葉原・大手町・丸の内・旧神田市場・築地魚市場など108か町会の総氏神である。

神田明神の山門(随神門)

昭和50年に昭和天皇御即位50年の記念として建立された。

華やかな色彩が美しい。

神田明神の御神殿

天平二年(730)創建当時は、大手町の将門首塚付近にあったが、江戸城拡張に伴い、鬼門に当たる現在地に遷座。

江戸総鎮守として尊敬を受けた。

2年に一度の神田祭りには、200基もの神輿が神田から日本橋・秋葉原・大手町練り歩く。

野村胡堂作「銭形平次捕物控」の主人公・銭形平次碑もあるとか・・・

夫婦2頭の石獅子

江戸時代に関東三大獅子の一つとして奉献されたもの。

区内に残る数少ない江戸期の石造物の一つで、当時の庶民の信仰を知るうえで貴重な資料、とのこと。

神社境内の獅子山に据えられていたが、大正十二年(1923)の関東大震災により獅子山自体が崩壊した。

その際、子獅子は紛失したものの、親獅子2頭は保存され、再建された獅子山に据えられた。

神田明神を後にして湯島聖堂へ。

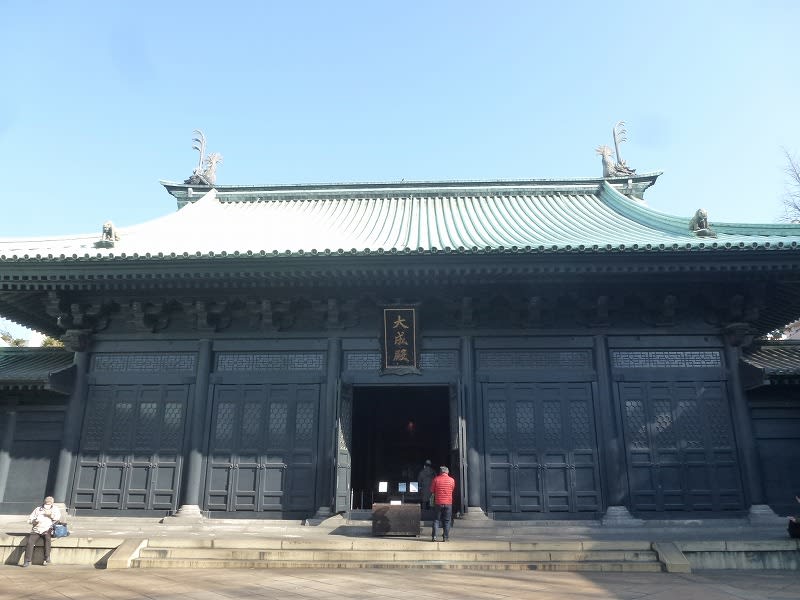

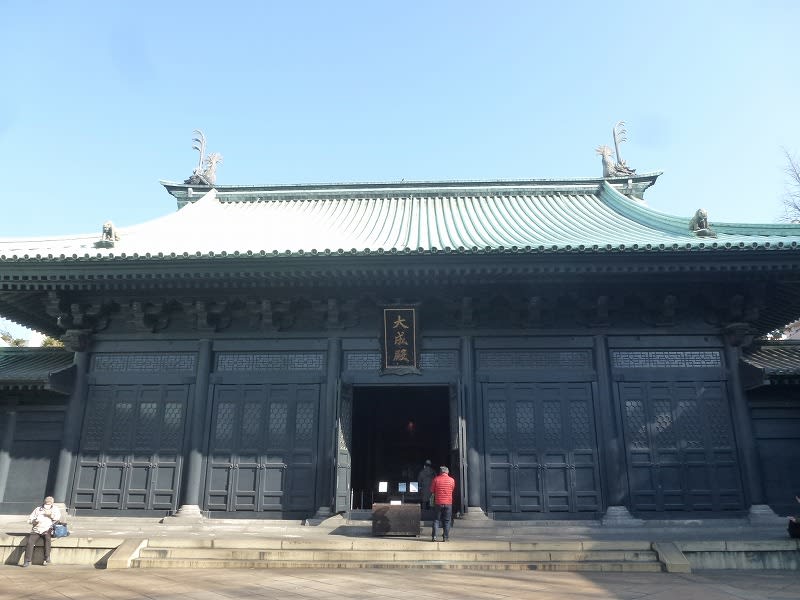

湯島聖堂

寛政九年(1797)、儒学に傾倒した5代将軍徳川綱吉が孔子の生まれた地名(中国魯国の昌平)をとって

「昌平坂学問所」とし、官製の学問センターをここに開いた。

旗本の子弟のほか、諸藩の俊才が集まる最高の学府となった。

明治になってからは、新政府の文部省、師範学校、女子師範学校、国立博物館などが置かれ、

一貫して、教育施設であり続けた日本の学問の中枢と呼べる場所となった。

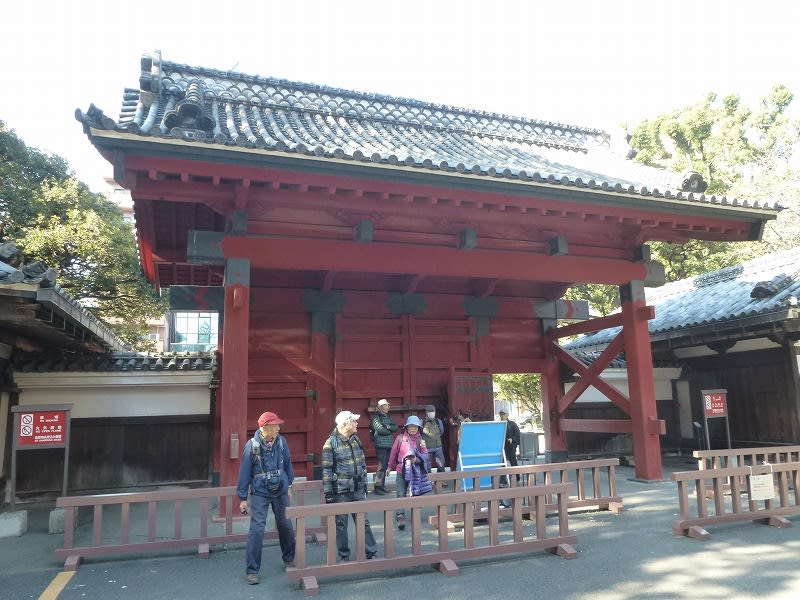

湯島聖堂杏壇門

大成殿の向かいにある。杏壇とは、山東省曲阜にある孔子の教授堂の遺址のことで、

孔子が学問を講じた壇のまわりに杏の木があったところからこう名付けられたという。

聖堂構内の大成殿には、世界最大の孔子像が祀られている。

孔子尊像の他に、四配像(孟子、顔子、曾子、子思)が安置されている。

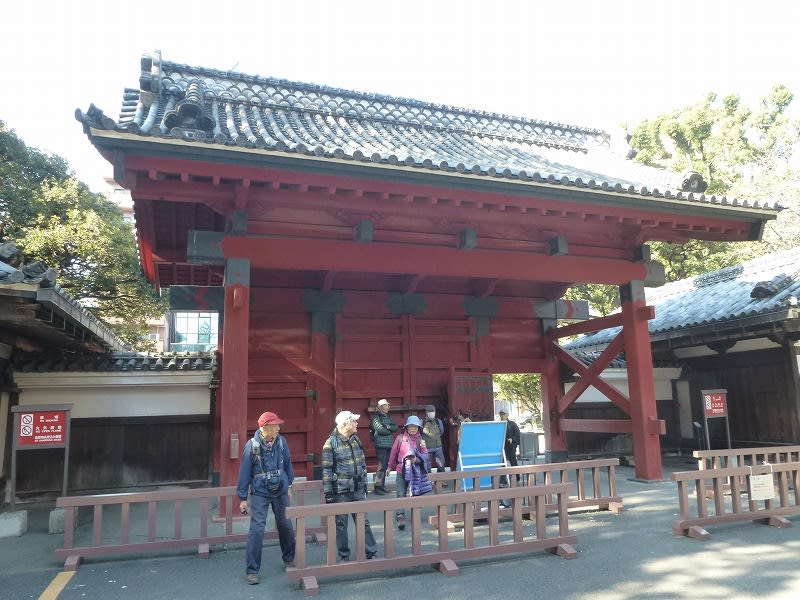

入徳門

木造・平家建・切妻造りで宝永元年(1704)に建造された。

湯島聖堂のなかでは関東大震災による焼失を免れた唯一の建物。

昌平坂からはよく見えなかったが、湯島聖堂からは神田駿河台のニコライ堂(東京復活大聖堂)がはっきりと見えた。

イエス・キリストの復活を記憶する大聖堂だ。

日本に正教会の教えをもたらしたロシア人修道司祭(のち大主教)聖ニコライにちなむ。

再び昌平坂へ戻り、本郷方面を目指す。

本郷2丁目付近

本郷薬師入口

本郷薬師

第4代将軍家綱の頃、瘧(おこり:マラリアの一種)が流行り、こちらの薬師仏のお告げで病が一掃。

「江戸北東の守りとせよ」との将軍家綱のお声掛かりで本郷の地に鎮座。

以来、尊崇を集めている、そうだ。

本郷薬師の裏手に十一面観音像があった。

元この地にあった天台宗真光寺の観世音菩薩は、十一面観世音菩薩と呼ばれ、地域に親しまれている。

真光寺は、籐堂高虎によって再建された寺であり、本郷薬師および十一面観世音菩薩は真光寺境内に置かれていた。

観世音信仰が盛んになったのは、奈良時代(710~794)で、十一面観世音は、本来慈悲の面を基調に、

時に応じ、場に従い、様々な顔を使い分け、人々を救済してくれるため、深く信仰の対象となった。

真光寺は、太平洋戦争で焼失し、世田谷区給田に移転したが、この十一面観世音菩薩は罹災をまぬがれ

この地に残った。

本郷3丁目東大キャンパス付近

東大赤門に到着

赤門の前で受験生と思しき若者たちが、記念撮影を撮っていた。

東大を受験するのだろう。この中から何人の子が赤門を潜ることができるのだろうか?

とりあえず赤門を潜って中へ。

『東大に入ったぁ』

東大構内

巣鴨を目指す。

10時47分、日本橋から4Kmの地点を通過。

日本橋を出発して既に1時間40分ほど経過kしている。

『まだ4Kmしか歩いてないんだぁ』

先は長い。

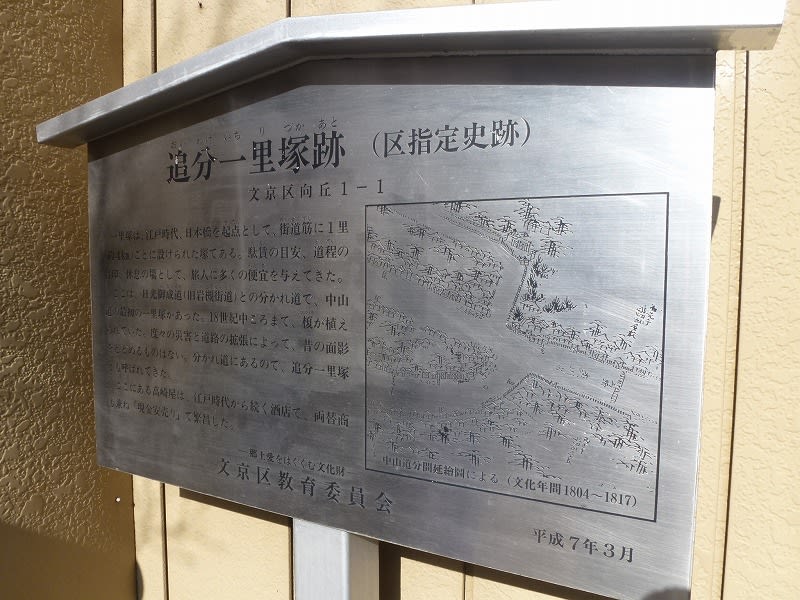

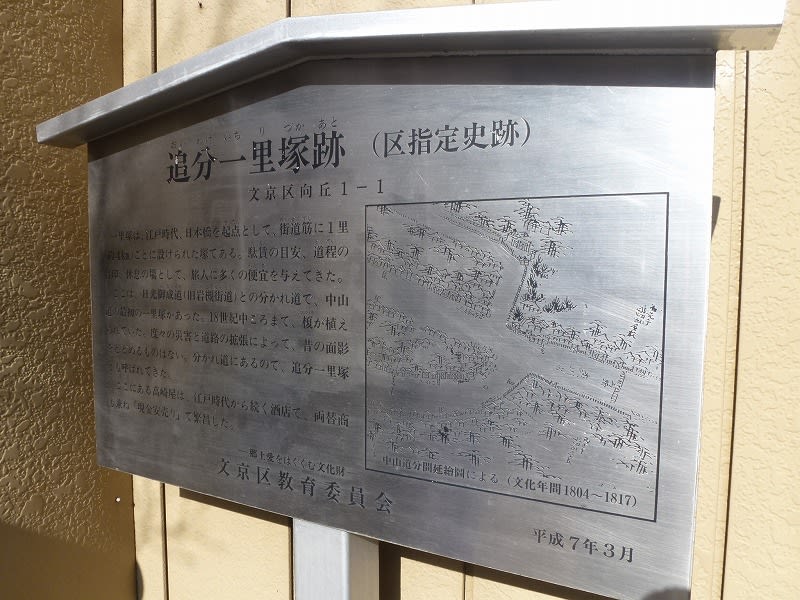

本郷追分

中山道は、本郷追分の酒屋「高崎屋」を左に曲る。

真直ぐは日光御成道である。

本郷追分の分岐点に一里塚跡の説明板があった。

ここは、日光御成道との別れ道で、中山道最初の一里塚があったところだ。

本郷高等小学校跡

「東京市立本郷高等小学校」は、明治41年(1908)4月、「本郷尋常小学校」の一部を仮校舎として開校した。

開校当時の生徒数は431名、10学級だった。

大圓寺への入口

ほうろく地蔵尊安置と刻まれている。

金龍山大圓寺の山門を入ると、

目の前に「ほうろく地蔵堂」がある。

大圓寺は、八百屋お七にちなむ寺で、天和三年(1683)、火あぶりの刑となったお七を供養するために、

享保四年(1719)に建立されたお地蔵様「ほうろく地蔵」がある。

素焼きの土鍋のような焙烙(ほうろく)を頭にかぶり、焦熱の苦しみを受けた地蔵様と云われ、

その後、頭痛・眼病など首から上を治すお地蔵様と云われ有名に。

大圓寺本堂へお参り

大圓寺は曹洞宗のお寺で、御本尊は聖観世音菩薩である。

我々一行のために、わざわざ本堂の戸を開けて焼香台を出してくれたのには、恐縮した。

しっかりと焼香して、お参りさせていただいた。

11時13分、日本橋から5Kmの地点を通過

ここからしばらくは立寄る場所もないため、少しペースを上げることにした。

箱根駅伝で有名な東洋大学前を通過

建物は新しく、とても立派だ。

地下鉄南北線千石駅近くを通過

不忍通りを横断

間もなく巣鴨駅だ。

11時37分、巣鴨駅に到着

国道17号を渡り、地蔵通り商店街へ

地蔵通り商店街を進む。

日曜日のためか、人通りが多い。

真性寺の六地蔵

元和元年(1615)に中興された真言宗豊山派のお寺。

江戸に出入りする街道の入口に立てられた六体の地蔵の一つで、正徳四年(1714)に建立された銅製の坐像。

東京都指定有形文化財(彫刻)になっている。

地蔵菩薩は参拝舎の線香の煙に包まれている。

江戸六地蔵の由来説明板によると、

江戸深川の地蔵坊正元が不治の病にかかり、病気平癒を両親とともに地蔵菩薩に祈願したところ、

無事平癒したことから、京都の六地蔵に倣って宝永三年(1706)造立の願を発し、人々の浄財を集め、

江戸市中六ヶ所に地蔵菩薩をそれぞれ一躯ずつ造立したと伝えられている。

江戸の六地蔵は、ここ真性寺(中山道)の他に、

品川寺(東海道)、東禅寺(奥州街道)、太宗寺(甲州街道)、霊巌寺(水戸街道)、永代寺(千葉街道)がある。

巣鴨のゆるキャラ”すがもん”のおしりがあった。

触るとふかふかしていて軟らかかった。

何のご利益があるのかは分からない。

巣鴨地蔵通商店街を進む。

とても人通りが多くて賑やかである。

うっかりしていると、迷子になってしまう。

高岩寺

巣鴨のとげぬき地蔵尊の名で親しまれる曹洞宗萬頂山高岩寺。

慶長元年(1596)に湯島に開かれ、その後、下谷屏風坂に移り、巣鴨には明治二十四年(1891)に遷座。

高岩寺の境内も老若男女で溢れていた。

本堂前の大勢の人は、とげぬき地蔵尊を洗い撫でるための行列である。

とても並んでる訳にはいかないので、本堂へ直接お参りだ。

ご本尊は「とげぬき地蔵」として霊験あらたかな延命地蔵尊で、拝観ができない秘仏なのである。

その代わりに「洗い観音」があり、心に刺さったトゲ、心に宿る咎(とが)を抜き去ってくれると、

参拝者が列をなしている、という訳である。

Mさんお奨めの牡蠣フライ・鯵フライの店「ときわ食堂」には長い行列が出来ていた。

12時を少し過ぎたばかりなので、もう少し早く着くべきだった・・・

仕方ないので、昼食はもう少し我慢して先へ進むことにした。

『鯵フライ食べたかったなぁ』

巣鴨名物の赤いパンツ

そもそもの始まりは、へその下にある丹田というツボを赤のパワーで刺激するために作られたとか・・・

巣鴨の庚申塔

60日に一度巡ってくる庚申の夜、天帝に罪を告げに行く三尸(さんし)という虫を阻止するために、

一晩寝ずに過ごし、寿命が縮まるのを防ぐという中国伝来の信仰である。

江戸時代に日本各地に広がり、中山道では、板橋宿に入る手前のここの庚申塔が有名、とのこと。

こうしたことから、室町時代の中頃から庚申待が行われるようになり、さらに僧侶や修験舎の指導によって、

講集団が組織され、江戸時代になると各地に庚申講がつくられ、その供養のため庚申塔が造立されるようになった。

都営荒川線新庚申塚駅を通過

写真は大塚方面

新庚申塚駅は、上りと下りの駅が道路の反対側に分かれている。

こちらは王子方面

種子問屋榎本留吉商店(現東京種苗株式会社)

中山道の巣鴨一帯は、「種子屋街道」とも呼ばれ、種屋さんを目にする。

明治時代から昭和10年代頃まで、巣鴨から滝野川にかけての中山道は「種子屋(たねや)通り」と呼ばれ、

野菜の種子屋のメッカだった、そうである。

大正時代には20軒以上の種子問屋が軒を連ねており、全国各地の大根・人参などの根菜類や、茄子・胡瓜などの果菜類、

小松菜・ほうれん草などの葉菜類といった農産種子の一大集散地を形成していた、とのこと。

そのうちの一軒が、幕末から巣鴨庚申塚で種子問屋を営む榎本留吉商店「現東京種苗」の建物で、

明治時代から昭和戦前にかけて日本の農業を支えてきた、そうだ。

こちらは瀧野川種苗店

店頭には鉢植えの花などが並べられているが、元は種子屋だった。

中華料理店が目に入った。

運良く2階の座敷部屋が空いていた。

テーブルが2つあり、10人が入るのにちょうど良い広さだった。

10人中、8人がAセットを注文した。

半炒飯・ラーメン・餃子でボリューム満点、値段も800円と手頃である。

お腹も一杯になり、板橋宿を目指す。

『満腹になると、歩くのがおっくうになるねっ』

亀の子束子(たわし)西尾商店だ。

危うく見落とすところだった。

明治40年に、初代社長西尾正左衛門のアイデアから生まれた「たわし」の販売を始め、

以来100年、亀の子束子を中心に多くの洗浄用品、日用雑貨を、より快適な生活を提供することを目的に

品質向上、新製品の発に努めてきた、そうである。

会社はあいにく休みだったが、中へ入ってみると、タワシ(見本?)が干してあった。

『いろんなタワシがあるんだねぇ』

Webでは、亀の子束子が「たわし」のスタンダードであるべく、これからも製品作りを続けてまいります、

との決意が表明されていた。

板橋宿へ

埼京線の踏み切りを渡ったところで、地元の人に「近藤勇」の墓所を訊いたところ、通り過ぎてしまっていた。

慌てて引き返し「近藤勇」の墓地へ向かった。

埼京線板橋駅前に近藤勇の墓地があった。

慶応四年(1868)4月25日、新撰組組長近藤勇は、中山道板橋宿手前の平尾一里塚近くにあった刑場で斬首。

首級は京都へ送られ、胴が刑場から少し離れたこの場所(北区滝野川の寿徳寺境外墓地)に埋葬された。

近藤勇の墓

これは記念碑でもあり、新撰組全員の供養塔でもある。

高さ3.6mの供養塔は近藤勇に私淑していた永倉新八が発起人となって立てたもので、

正面に副長の土方歳三の名前も併記され、側面には110名の新撰組隊士の名前が刻まれている。

近藤勇像

右から近藤勇・土方歳三・永倉新八の肖像画

再び埼京線を渡り、真直ぐに進むと、前方に首都高速都心環状線が見えてきた。

首都高速都心環状線の高架下を横断すると、

正面が板橋宿入口である。

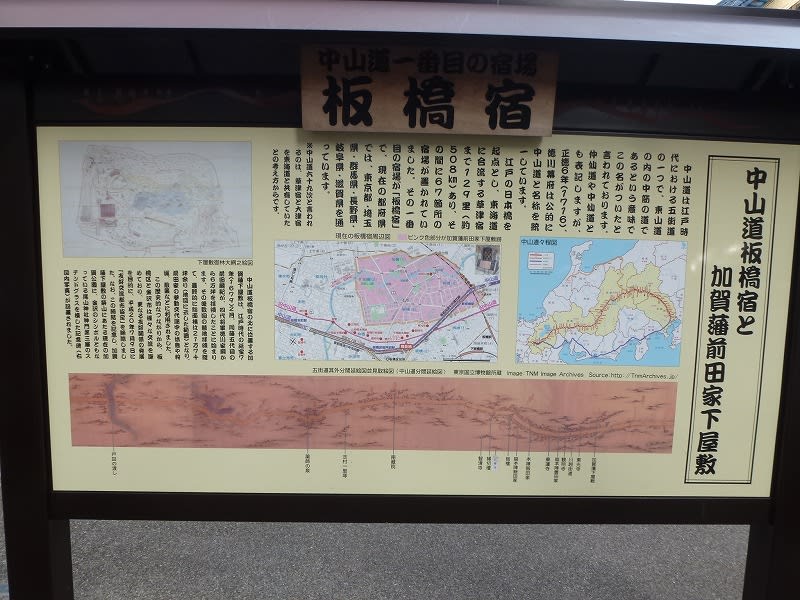

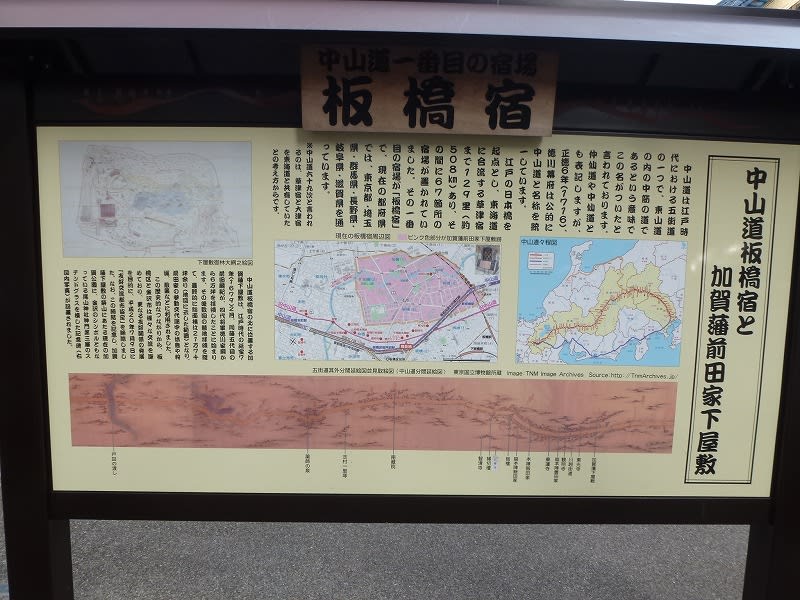

板橋宿は、中山道の第一宿として栄えた。

徳川家康が天下の政権を握った直後、 主要な五街道の整備にとりかかったとき、

宿駅として定められたのが板橋宿の始まりである。

東海道品川宿、甲州街道内藤新宿、奥州道中千住宿とともに、江戸四宿の一つに数えられていた。

板橋宿平尾町脇本陣(豊田家)跡の碑

豊田家は、板橋宿の問屋・脇本陣、平尾の名主を務めた家であり、代々市右衛門を名乗っていた。

天正十八年(1590)、徳川家康の関東入国に際し、三河国より移住してきたと伝えられている。

苗字帯刀を許され、平尾の玄関と呼ばれていた。(中略)

慶応四年(1868)4月、下総流山で新政府軍に捕らえられた近藤勇は、平尾一里塚付近で処刑されるまでの間、

この豊田家に幽閉されていた。

脇本陣跡の説明に見入る。

『近藤勇が幽閉されていたんだぁ』

中山道は、江戸時代における五街道の一つで、東山道の内の中筋の道であるという意味で、この名が付いたと云われる。

中仙道や仲仙道とも表記するが、成徳六年(1716)、徳川幕府は公的に中山道と名称を統一した。

日本橋を起点とし、東海道に合流する草津宿まで129里(508Km)あり、67ヶ所の宿場が置かれていた。

その第一番目の宿場が「板橋宿」である。

裏面には、中山道の67カ所の宿場名と、宿場の紹介が掲示されている。

この日はここ板橋宿をゴールとし、次回の中山道で蕨宿までを歩くことにした。

最寄りの都営地下鉄三田線板橋区役所前駅へ向かう。

首都高速都心環状線沿いに少し進むと、板橋区役所前駅があった。

巣鴨でJR線に乗り替え、14時47分、上野駅に到着

『今日は大変お疲れ様でしたぁ』

「旧街道を歩く」第一回目(日本橋~板橋宿間約10Km)を歩き終えた。

距離はさほど長くはなかったが、中山道に因む名所旧跡に立ち寄ったため、万歩計は20,000歩を越えていた。

次回(2015年2月)は、甲州街道(日本橋~新宿追分間約8Km)を予定しており、

この日の続き(板橋宿~蕨宿間約9.5Km)は、本年12月頃になりそうだ。

これからもいろいろな街道を皆さんと一緒に元気に楽しく歩きたい。

ウマさんの「旧街道(特選)を歩く」目次に戻る。

昨年(2014年)は、旧東海道の日本橋から三島宿までを歩いた。

三島宿から京都三条までは、また機会を見つけて歩くことにし、

今年は、旧街道の中でも見所が多く交通の便が良く、人気のある区間を選んで、歩くことにする。

旧街道全ての区間を歩くのは、時間的にも資金的にも厳しいため、街道の中から選んだ宿間を

歩くものである。

「旧街道を歩く」第一回は、中山道の日本橋~板橋宿間約10Kmを歩いた。

8時32分、常磐線上野駅に到着し、出発地の東京駅に向かう。

東京駅八重洲北口を出て、日本橋へ向かう。

呉服橋付近の高層ビル群

『来る度に景色が変わってる感じがするねぇ』

永代通りを日本橋へ

8時58分、起点の日本橋へ到着

日本橋の南側西袂には日本橋由来碑がある。

「慶長八年(1603)に橋が架けられ、通称日本橋と呼ばれていたのが遂に正式名となった。

翌年諸街道に一里塚を築いたとき日本橋を起点とした」とのこと。

「元和四年(1618)に改架されたが、その時の橋の大きさは、長さ37間(67m)、幅4間(7m)で、

その後19回改架された」などとある。

現在の橋は明治44年に東京市により石造二連アーチの道路橋として造られたもの。

日本橋の真上を首都高都心環状線が走る。

車が途絶えた瞬間を狙って橋の中央へ。

狙いは道路中央に埋め込まれた「日本国道路元標」である。

これで、3度目になる。

複製は、日本橋の北詰にもあるが、やはり本物を撮っておきたい。

日本国道路元標を起点にしている国道は、1号・4号・6号・14号・15号・17号・20号の7本である。

東京市道路元標の碑

慶長八年(1603)幕府は主要五街道を整備した。

「お江戸日本橋七ツ立ち」と歌われた。

「七ツ」は今の「午前4時頃」になるが、江戸時代は時刻区分が季節によって変化したため、

「明け六ツ」(今の6時頃)より早く、夜明け前ということになる。

日本橋魚河岸跡の乙姫広場

説明板には以下のように記されている。

日本橋から江戸橋にかけての日本橋川沿いには幕府や江戸市中で消費される鮮魚や塩干魚を荷揚げする「魚河岸」があった。

ここで開かれた魚市は、江戸時代初期に佃島の猟師たちが将軍や諸大名へ調達した御膳御肴の残りを売り出したことに始まる。

中でも日本橋川沿いの魚河岸は、近海諸地方から鮮魚を満載した船が数多く集まり、江戸っ子たちの威勢のいい取引が

飛交う魚市が建ち並んだ中心的な場所で、江戸で最も活気のある場所の一つだった。(中略)

この魚河岸は、大正十二年(1923)の関東大震災後に現在の築地に移り、東京都中央卸売市場へと発展した。(後略)

乙姫広場から日本橋を望む。

二重アーチ橋の湾曲が見える。

9時9分、神田方面へ向けて中央通り(国道17号)を進む。

道路左側は日本橋三越だ。

中央通りを進む。

磯丸水産

24H営業の居酒屋とある。

朝っぱらから飲むお客さんは果たしてどれだけいるのだろうか?

少々気になる。

神田駅

3月14日から、ここを常磐線・東北線・高崎線の電車が走るのだ。

神田駅下のガードを通過

神田須田町交差点を国道17号、巣鴨・本郷方面へ

万世橋交差点

万世橋から見た旧神田万世橋駅舎

かつての国鉄中央本線に存在した駅である。

旧中山道(国道17号)は、万世橋交差点を左に曲る。

150mほど進み、総武本線のガードを潜ると、

昌平坂の緩やかな上りが始まる。

この坂道の途中から、神田駿河台のニコライ堂が見えるとのことだったが、木々が邪魔をしてよく見えなかった。

昌平坂を上りきると右手に神田明神(正式名称は神田神社)が現れた。

神田明神は、神田・日本橋・秋葉原・大手町・丸の内・旧神田市場・築地魚市場など108か町会の総氏神である。

神田明神の山門(随神門)

昭和50年に昭和天皇御即位50年の記念として建立された。

華やかな色彩が美しい。

神田明神の御神殿

天平二年(730)創建当時は、大手町の将門首塚付近にあったが、江戸城拡張に伴い、鬼門に当たる現在地に遷座。

江戸総鎮守として尊敬を受けた。

2年に一度の神田祭りには、200基もの神輿が神田から日本橋・秋葉原・大手町練り歩く。

野村胡堂作「銭形平次捕物控」の主人公・銭形平次碑もあるとか・・・

夫婦2頭の石獅子

江戸時代に関東三大獅子の一つとして奉献されたもの。

区内に残る数少ない江戸期の石造物の一つで、当時の庶民の信仰を知るうえで貴重な資料、とのこと。

神社境内の獅子山に据えられていたが、大正十二年(1923)の関東大震災により獅子山自体が崩壊した。

その際、子獅子は紛失したものの、親獅子2頭は保存され、再建された獅子山に据えられた。

神田明神を後にして湯島聖堂へ。

湯島聖堂

寛政九年(1797)、儒学に傾倒した5代将軍徳川綱吉が孔子の生まれた地名(中国魯国の昌平)をとって

「昌平坂学問所」とし、官製の学問センターをここに開いた。

旗本の子弟のほか、諸藩の俊才が集まる最高の学府となった。

明治になってからは、新政府の文部省、師範学校、女子師範学校、国立博物館などが置かれ、

一貫して、教育施設であり続けた日本の学問の中枢と呼べる場所となった。

湯島聖堂杏壇門

大成殿の向かいにある。杏壇とは、山東省曲阜にある孔子の教授堂の遺址のことで、

孔子が学問を講じた壇のまわりに杏の木があったところからこう名付けられたという。

聖堂構内の大成殿には、世界最大の孔子像が祀られている。

孔子尊像の他に、四配像(孟子、顔子、曾子、子思)が安置されている。

入徳門

木造・平家建・切妻造りで宝永元年(1704)に建造された。

湯島聖堂のなかでは関東大震災による焼失を免れた唯一の建物。

昌平坂からはよく見えなかったが、湯島聖堂からは神田駿河台のニコライ堂(東京復活大聖堂)がはっきりと見えた。

イエス・キリストの復活を記憶する大聖堂だ。

日本に正教会の教えをもたらしたロシア人修道司祭(のち大主教)聖ニコライにちなむ。

再び昌平坂へ戻り、本郷方面を目指す。

本郷2丁目付近

本郷薬師入口

本郷薬師

第4代将軍家綱の頃、瘧(おこり:マラリアの一種)が流行り、こちらの薬師仏のお告げで病が一掃。

「江戸北東の守りとせよ」との将軍家綱のお声掛かりで本郷の地に鎮座。

以来、尊崇を集めている、そうだ。

本郷薬師の裏手に十一面観音像があった。

元この地にあった天台宗真光寺の観世音菩薩は、十一面観世音菩薩と呼ばれ、地域に親しまれている。

真光寺は、籐堂高虎によって再建された寺であり、本郷薬師および十一面観世音菩薩は真光寺境内に置かれていた。

観世音信仰が盛んになったのは、奈良時代(710~794)で、十一面観世音は、本来慈悲の面を基調に、

時に応じ、場に従い、様々な顔を使い分け、人々を救済してくれるため、深く信仰の対象となった。

真光寺は、太平洋戦争で焼失し、世田谷区給田に移転したが、この十一面観世音菩薩は罹災をまぬがれ

この地に残った。

本郷3丁目東大キャンパス付近

東大赤門に到着

赤門の前で受験生と思しき若者たちが、記念撮影を撮っていた。

東大を受験するのだろう。この中から何人の子が赤門を潜ることができるのだろうか?

とりあえず赤門を潜って中へ。

『東大に入ったぁ』

東大構内

巣鴨を目指す。

10時47分、日本橋から4Kmの地点を通過。

日本橋を出発して既に1時間40分ほど経過kしている。

『まだ4Kmしか歩いてないんだぁ』

先は長い。

本郷追分

中山道は、本郷追分の酒屋「高崎屋」を左に曲る。

真直ぐは日光御成道である。

本郷追分の分岐点に一里塚跡の説明板があった。

ここは、日光御成道との別れ道で、中山道最初の一里塚があったところだ。

本郷高等小学校跡

「東京市立本郷高等小学校」は、明治41年(1908)4月、「本郷尋常小学校」の一部を仮校舎として開校した。

開校当時の生徒数は431名、10学級だった。

大圓寺への入口

ほうろく地蔵尊安置と刻まれている。

金龍山大圓寺の山門を入ると、

目の前に「ほうろく地蔵堂」がある。

大圓寺は、八百屋お七にちなむ寺で、天和三年(1683)、火あぶりの刑となったお七を供養するために、

享保四年(1719)に建立されたお地蔵様「ほうろく地蔵」がある。

素焼きの土鍋のような焙烙(ほうろく)を頭にかぶり、焦熱の苦しみを受けた地蔵様と云われ、

その後、頭痛・眼病など首から上を治すお地蔵様と云われ有名に。

大圓寺本堂へお参り

大圓寺は曹洞宗のお寺で、御本尊は聖観世音菩薩である。

我々一行のために、わざわざ本堂の戸を開けて焼香台を出してくれたのには、恐縮した。

しっかりと焼香して、お参りさせていただいた。

11時13分、日本橋から5Kmの地点を通過

ここからしばらくは立寄る場所もないため、少しペースを上げることにした。

箱根駅伝で有名な東洋大学前を通過

建物は新しく、とても立派だ。

地下鉄南北線千石駅近くを通過

不忍通りを横断

間もなく巣鴨駅だ。

11時37分、巣鴨駅に到着

国道17号を渡り、地蔵通り商店街へ

地蔵通り商店街を進む。

日曜日のためか、人通りが多い。

真性寺の六地蔵

元和元年(1615)に中興された真言宗豊山派のお寺。

江戸に出入りする街道の入口に立てられた六体の地蔵の一つで、正徳四年(1714)に建立された銅製の坐像。

東京都指定有形文化財(彫刻)になっている。

地蔵菩薩は参拝舎の線香の煙に包まれている。

江戸六地蔵の由来説明板によると、

江戸深川の地蔵坊正元が不治の病にかかり、病気平癒を両親とともに地蔵菩薩に祈願したところ、

無事平癒したことから、京都の六地蔵に倣って宝永三年(1706)造立の願を発し、人々の浄財を集め、

江戸市中六ヶ所に地蔵菩薩をそれぞれ一躯ずつ造立したと伝えられている。

江戸の六地蔵は、ここ真性寺(中山道)の他に、

品川寺(東海道)、東禅寺(奥州街道)、太宗寺(甲州街道)、霊巌寺(水戸街道)、永代寺(千葉街道)がある。

巣鴨のゆるキャラ”すがもん”のおしりがあった。

触るとふかふかしていて軟らかかった。

何のご利益があるのかは分からない。

巣鴨地蔵通商店街を進む。

とても人通りが多くて賑やかである。

うっかりしていると、迷子になってしまう。

高岩寺

巣鴨のとげぬき地蔵尊の名で親しまれる曹洞宗萬頂山高岩寺。

慶長元年(1596)に湯島に開かれ、その後、下谷屏風坂に移り、巣鴨には明治二十四年(1891)に遷座。

高岩寺の境内も老若男女で溢れていた。

本堂前の大勢の人は、とげぬき地蔵尊を洗い撫でるための行列である。

とても並んでる訳にはいかないので、本堂へ直接お参りだ。

ご本尊は「とげぬき地蔵」として霊験あらたかな延命地蔵尊で、拝観ができない秘仏なのである。

その代わりに「洗い観音」があり、心に刺さったトゲ、心に宿る咎(とが)を抜き去ってくれると、

参拝者が列をなしている、という訳である。

Mさんお奨めの牡蠣フライ・鯵フライの店「ときわ食堂」には長い行列が出来ていた。

12時を少し過ぎたばかりなので、もう少し早く着くべきだった・・・

仕方ないので、昼食はもう少し我慢して先へ進むことにした。

『鯵フライ食べたかったなぁ』

巣鴨名物の赤いパンツ

そもそもの始まりは、へその下にある丹田というツボを赤のパワーで刺激するために作られたとか・・・

巣鴨の庚申塔

60日に一度巡ってくる庚申の夜、天帝に罪を告げに行く三尸(さんし)という虫を阻止するために、

一晩寝ずに過ごし、寿命が縮まるのを防ぐという中国伝来の信仰である。

江戸時代に日本各地に広がり、中山道では、板橋宿に入る手前のここの庚申塔が有名、とのこと。

こうしたことから、室町時代の中頃から庚申待が行われるようになり、さらに僧侶や修験舎の指導によって、

講集団が組織され、江戸時代になると各地に庚申講がつくられ、その供養のため庚申塔が造立されるようになった。

都営荒川線新庚申塚駅を通過

写真は大塚方面

新庚申塚駅は、上りと下りの駅が道路の反対側に分かれている。

こちらは王子方面

種子問屋榎本留吉商店(現東京種苗株式会社)

中山道の巣鴨一帯は、「種子屋街道」とも呼ばれ、種屋さんを目にする。

明治時代から昭和10年代頃まで、巣鴨から滝野川にかけての中山道は「種子屋(たねや)通り」と呼ばれ、

野菜の種子屋のメッカだった、そうである。

大正時代には20軒以上の種子問屋が軒を連ねており、全国各地の大根・人参などの根菜類や、茄子・胡瓜などの果菜類、

小松菜・ほうれん草などの葉菜類といった農産種子の一大集散地を形成していた、とのこと。

そのうちの一軒が、幕末から巣鴨庚申塚で種子問屋を営む榎本留吉商店「現東京種苗」の建物で、

明治時代から昭和戦前にかけて日本の農業を支えてきた、そうだ。

こちらは瀧野川種苗店

店頭には鉢植えの花などが並べられているが、元は種子屋だった。

中華料理店が目に入った。

運良く2階の座敷部屋が空いていた。

テーブルが2つあり、10人が入るのにちょうど良い広さだった。

10人中、8人がAセットを注文した。

半炒飯・ラーメン・餃子でボリューム満点、値段も800円と手頃である。

お腹も一杯になり、板橋宿を目指す。

『満腹になると、歩くのがおっくうになるねっ』

亀の子束子(たわし)西尾商店だ。

危うく見落とすところだった。

明治40年に、初代社長西尾正左衛門のアイデアから生まれた「たわし」の販売を始め、

以来100年、亀の子束子を中心に多くの洗浄用品、日用雑貨を、より快適な生活を提供することを目的に

品質向上、新製品の発に努めてきた、そうである。

会社はあいにく休みだったが、中へ入ってみると、タワシ(見本?)が干してあった。

『いろんなタワシがあるんだねぇ』

Webでは、亀の子束子が「たわし」のスタンダードであるべく、これからも製品作りを続けてまいります、

との決意が表明されていた。

板橋宿へ

埼京線の踏み切りを渡ったところで、地元の人に「近藤勇」の墓所を訊いたところ、通り過ぎてしまっていた。

慌てて引き返し「近藤勇」の墓地へ向かった。

埼京線板橋駅前に近藤勇の墓地があった。

慶応四年(1868)4月25日、新撰組組長近藤勇は、中山道板橋宿手前の平尾一里塚近くにあった刑場で斬首。

首級は京都へ送られ、胴が刑場から少し離れたこの場所(北区滝野川の寿徳寺境外墓地)に埋葬された。

近藤勇の墓

これは記念碑でもあり、新撰組全員の供養塔でもある。

高さ3.6mの供養塔は近藤勇に私淑していた永倉新八が発起人となって立てたもので、

正面に副長の土方歳三の名前も併記され、側面には110名の新撰組隊士の名前が刻まれている。

近藤勇像

右から近藤勇・土方歳三・永倉新八の肖像画

再び埼京線を渡り、真直ぐに進むと、前方に首都高速都心環状線が見えてきた。

首都高速都心環状線の高架下を横断すると、

正面が板橋宿入口である。

板橋宿は、中山道の第一宿として栄えた。

徳川家康が天下の政権を握った直後、 主要な五街道の整備にとりかかったとき、

宿駅として定められたのが板橋宿の始まりである。

東海道品川宿、甲州街道内藤新宿、奥州道中千住宿とともに、江戸四宿の一つに数えられていた。

板橋宿平尾町脇本陣(豊田家)跡の碑

豊田家は、板橋宿の問屋・脇本陣、平尾の名主を務めた家であり、代々市右衛門を名乗っていた。

天正十八年(1590)、徳川家康の関東入国に際し、三河国より移住してきたと伝えられている。

苗字帯刀を許され、平尾の玄関と呼ばれていた。(中略)

慶応四年(1868)4月、下総流山で新政府軍に捕らえられた近藤勇は、平尾一里塚付近で処刑されるまでの間、

この豊田家に幽閉されていた。

脇本陣跡の説明に見入る。

『近藤勇が幽閉されていたんだぁ』

中山道は、江戸時代における五街道の一つで、東山道の内の中筋の道であるという意味で、この名が付いたと云われる。

中仙道や仲仙道とも表記するが、成徳六年(1716)、徳川幕府は公的に中山道と名称を統一した。

日本橋を起点とし、東海道に合流する草津宿まで129里(508Km)あり、67ヶ所の宿場が置かれていた。

その第一番目の宿場が「板橋宿」である。

裏面には、中山道の67カ所の宿場名と、宿場の紹介が掲示されている。

この日はここ板橋宿をゴールとし、次回の中山道で蕨宿までを歩くことにした。

最寄りの都営地下鉄三田線板橋区役所前駅へ向かう。

首都高速都心環状線沿いに少し進むと、板橋区役所前駅があった。

巣鴨でJR線に乗り替え、14時47分、上野駅に到着

『今日は大変お疲れ様でしたぁ』

「旧街道を歩く」第一回目(日本橋~板橋宿間約10Km)を歩き終えた。

距離はさほど長くはなかったが、中山道に因む名所旧跡に立ち寄ったため、万歩計は20,000歩を越えていた。

次回(2015年2月)は、甲州街道(日本橋~新宿追分間約8Km)を予定しており、

この日の続き(板橋宿~蕨宿間約9.5Km)は、本年12月頃になりそうだ。

これからもいろいろな街道を皆さんと一緒に元気に楽しく歩きたい。

ウマさんの「旧街道(特選)を歩く」目次に戻る。

、

、