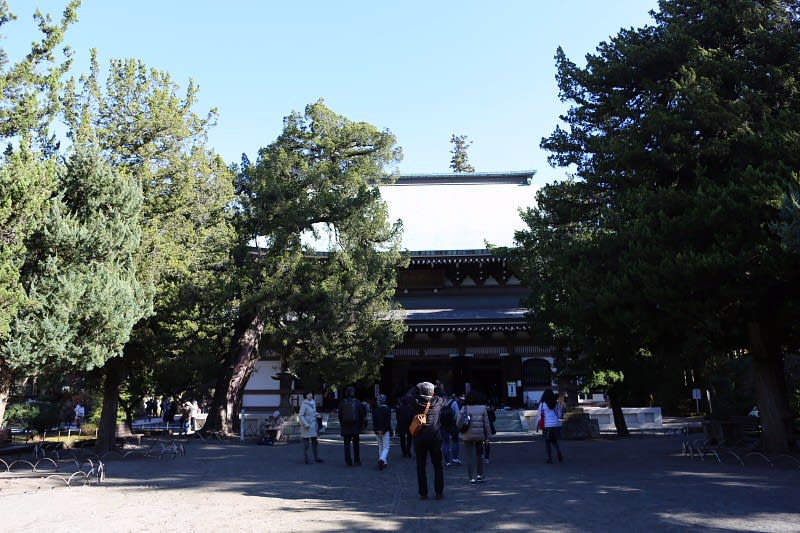

建長寺、仏殿です。

本尊の地蔵菩薩坐像を祀っており、現在の建物は東京の芝にある増上寺から移築されたものです。

江戸時代初期の華麗な装飾が施されています。

1647年に、江戸の増上寺より徳川秀忠夫人の霊屋を移築したもので、中には本尊である地蔵菩薩像が安置されています。

禅寺で地蔵菩薩を本尊とするのは珍しいのですが、これは建長寺建立の前に、この地にあった地蔵堂の縁起を引き継いだからだといわれています。

参道両脇に植えられているビャクシンの古木は幹回り6.5m以上もあります。

一部は開山の蘭渓道隆が中国から持ってきたと伝えられています。

本尊地蔵菩薩坐像です。

地蔵菩薩坐像は坐高約2.4mで台座を含めると5mにもなる巨大な仏像です。

室町時代につくられた格子天井の花鳥図も立派です。

法堂(はっとう)です。

法堂は、法を説くための堂で、当初の法堂は、1275年(建治元年)、建長寺開基で五代執権の北条時頼十三回忌のときに創建されました。

現在の法堂は、1814年(文化11年)に再建(上棟)されたもので、関東一の大きさを誇ります。

天園ハイキングコースにつながる道です。

天園に向かうときれいな紅葉が楽しめますが、他へも行く予定があるので、今回は諦めます。

帰りがけに『おびんずる様』に健康のお願いをいたします。

お釈迦様の弟子の中に、ビンドラ・バラダージャという方がいました。

日本では尊敬の意味を込めて、おびんずる様と呼ばれています。

おびんずる様の説法は力強く、獅子のようであったため、弟子の中でも獅子吼第一と称されていました。

おびんずる様は衆生を済度する役割を持って人の世に遣わされた16人の阿羅漢、いわゆる十六羅漢の第一とされます。

体の中で痛むところや具合のよくないところをなでると神通力で治癒してくれるとされています。

トッポママは躊躇なく頭をなでていますので、頭の具合が良くないようです。(笑)

続く...............................................................。

本尊の地蔵菩薩坐像を祀っており、現在の建物は東京の芝にある増上寺から移築されたものです。

江戸時代初期の華麗な装飾が施されています。

1647年に、江戸の増上寺より徳川秀忠夫人の霊屋を移築したもので、中には本尊である地蔵菩薩像が安置されています。

禅寺で地蔵菩薩を本尊とするのは珍しいのですが、これは建長寺建立の前に、この地にあった地蔵堂の縁起を引き継いだからだといわれています。

参道両脇に植えられているビャクシンの古木は幹回り6.5m以上もあります。

一部は開山の蘭渓道隆が中国から持ってきたと伝えられています。

本尊地蔵菩薩坐像です。

地蔵菩薩坐像は坐高約2.4mで台座を含めると5mにもなる巨大な仏像です。

室町時代につくられた格子天井の花鳥図も立派です。

法堂(はっとう)です。

法堂は、法を説くための堂で、当初の法堂は、1275年(建治元年)、建長寺開基で五代執権の北条時頼十三回忌のときに創建されました。

現在の法堂は、1814年(文化11年)に再建(上棟)されたもので、関東一の大きさを誇ります。

天園ハイキングコースにつながる道です。

天園に向かうときれいな紅葉が楽しめますが、他へも行く予定があるので、今回は諦めます。

帰りがけに『おびんずる様』に健康のお願いをいたします。

お釈迦様の弟子の中に、ビンドラ・バラダージャという方がいました。

日本では尊敬の意味を込めて、おびんずる様と呼ばれています。

おびんずる様の説法は力強く、獅子のようであったため、弟子の中でも獅子吼第一と称されていました。

おびんずる様は衆生を済度する役割を持って人の世に遣わされた16人の阿羅漢、いわゆる十六羅漢の第一とされます。

体の中で痛むところや具合のよくないところをなでると神通力で治癒してくれるとされています。

トッポママは躊躇なく頭をなでていますので、頭の具合が良くないようです。(笑)

続く...............................................................。