今年は日本経済がなんとか動き出した年ですので、政府がどんなふうに見ているかと思い、ネットで内閣府の「説明資料」を見てみました。(「白書」は予約受け付中)

副題が「動き始めた物価と賃金」ですから、今年にぴったりです。

3章からなり第1章「マクロ経済の動向と課題」、第2章「家計の所得向上と少子化傾向の反転に向けた課題」、第3章「企業の収益性向上に向けた課題」です。

第1章は概観で、2022年度までがベースですから「個人消費、設備投資が持ち直し、緩やかな回復との見方です。

コロナ明けで対面サービスも回復、インバウンドも増えて、23年1-3月期までの直近のGDPの順調な伸びが図示されています。

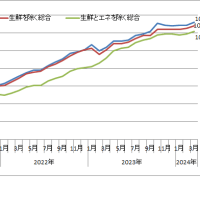

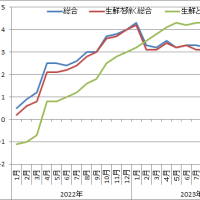

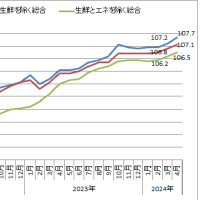

昨年から始まった消費者物価の上昇については、価格改定の頻度が上昇していること、労務費との関連が薄いなど的確な指摘がありますが、これを長く続いたデフレマインドの払拭に繋げることが重要との指摘は、もう明らかにインフレなので些か違和感です。

第2章では賃金上昇については、生産性の上昇が前提として、そのためには労働力の適材適所配置が重要で、労働移動の活発化、リスキリングで賃金上昇と「働き方改革」路線推奨が歴然で、これは些か問題でしょう。(これは有能な人材中心の話)

日本では、それを企業内で出来るのが一番の得意技という実体の理解不足でしょう。

女性の正規社員が増えると賃金水準が上がるといった面白い指摘もありますが、賃金カーブがフラット化しているので資産所得を増やそうという指摘は、NISAの宣伝にも聞こえます。(貯蓄も出来ない家計も多いのです)

少子化の原因については、未婚率の上昇が指摘され、それはその通りですが、なぜ結婚しないかが問題で、これは日本をそうした社会にした歴代政権の責任でしょう。

第3章では、先ずバブル崩壊以降の生産性の伸びの低さが指摘され革新的な開発力やブランド形成力不足などが指摘されていますが、調査期間があの円高不況の時期に当たり、企業はコストカット、政府は赤字でも財政性支援に大わらわという時代を考えれば無理は自明です。

その中でも基礎研究は、辛うじて何とか続けて来ている日本ですから、これからは、政府自身が、防衛予算の捻出ばかりでなく、的確な経済政策をきちんととやることを願いたいと思います。

最後にマークアップ率についても取り上げています。これは「自分で価格を決められる力」で、高い利益率の源泉ですから、余程いい商品を持っていないとできません。

日本の場合は、輸入原材料の価格が上がっても、なかなか値上げが出来ず、利益を減らして我慢といったことで利益率が低いという指摘です。しかし「言い値で売れるような商品を持ちましょう」という気概は解るとしても、いろいろ難しいですね。

せめて、輸入価格が上がった時の価格転嫁をスムーズにというのが今の日本でしょうか。

ガソリンなど、は政府が補助金を出して値段を上げさせないとのことですが、それとこれとはどんな関係になるのでしょうか。

一方で、惣菜や、加工食品、調味料、飲料などは国内でも、年率10%前後の上昇率になっています。こういうのが望ましいという事ではないと思いますが、今の日本経済はいわば、プラザ合意、リーマンショック、アベノミクス、それにコロナ禍で30年もゼロ成長という大病の病み上がりですから、大分歪んでいます。これからの経済・財政政策の王道を、本気で確りやって頂きたいと思うところです。

副題が「動き始めた物価と賃金」ですから、今年にぴったりです。

3章からなり第1章「マクロ経済の動向と課題」、第2章「家計の所得向上と少子化傾向の反転に向けた課題」、第3章「企業の収益性向上に向けた課題」です。

第1章は概観で、2022年度までがベースですから「個人消費、設備投資が持ち直し、緩やかな回復との見方です。

コロナ明けで対面サービスも回復、インバウンドも増えて、23年1-3月期までの直近のGDPの順調な伸びが図示されています。

昨年から始まった消費者物価の上昇については、価格改定の頻度が上昇していること、労務費との関連が薄いなど的確な指摘がありますが、これを長く続いたデフレマインドの払拭に繋げることが重要との指摘は、もう明らかにインフレなので些か違和感です。

第2章では賃金上昇については、生産性の上昇が前提として、そのためには労働力の適材適所配置が重要で、労働移動の活発化、リスキリングで賃金上昇と「働き方改革」路線推奨が歴然で、これは些か問題でしょう。(これは有能な人材中心の話)

日本では、それを企業内で出来るのが一番の得意技という実体の理解不足でしょう。

女性の正規社員が増えると賃金水準が上がるといった面白い指摘もありますが、賃金カーブがフラット化しているので資産所得を増やそうという指摘は、NISAの宣伝にも聞こえます。(貯蓄も出来ない家計も多いのです)

少子化の原因については、未婚率の上昇が指摘され、それはその通りですが、なぜ結婚しないかが問題で、これは日本をそうした社会にした歴代政権の責任でしょう。

第3章では、先ずバブル崩壊以降の生産性の伸びの低さが指摘され革新的な開発力やブランド形成力不足などが指摘されていますが、調査期間があの円高不況の時期に当たり、企業はコストカット、政府は赤字でも財政性支援に大わらわという時代を考えれば無理は自明です。

その中でも基礎研究は、辛うじて何とか続けて来ている日本ですから、これからは、政府自身が、防衛予算の捻出ばかりでなく、的確な経済政策をきちんととやることを願いたいと思います。

最後にマークアップ率についても取り上げています。これは「自分で価格を決められる力」で、高い利益率の源泉ですから、余程いい商品を持っていないとできません。

日本の場合は、輸入原材料の価格が上がっても、なかなか値上げが出来ず、利益を減らして我慢といったことで利益率が低いという指摘です。しかし「言い値で売れるような商品を持ちましょう」という気概は解るとしても、いろいろ難しいですね。

せめて、輸入価格が上がった時の価格転嫁をスムーズにというのが今の日本でしょうか。

ガソリンなど、は政府が補助金を出して値段を上げさせないとのことですが、それとこれとはどんな関係になるのでしょうか。

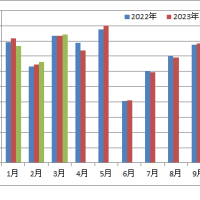

一方で、惣菜や、加工食品、調味料、飲料などは国内でも、年率10%前後の上昇率になっています。こういうのが望ましいという事ではないと思いますが、今の日本経済はいわば、プラザ合意、リーマンショック、アベノミクス、それにコロナ禍で30年もゼロ成長という大病の病み上がりですから、大分歪んでいます。これからの経済・財政政策の王道を、本気で確りやって頂きたいと思うところです。