改めて平成という時代を振り返る:2

このテーマの第1回、前々回ですが、平成元年から平成4年を見て来ました。

改めて、これからどんな区分で平成時代を見ていくか、区分けをしていきたいと思います。

1989年(平成元年)~1992年(平成4年)バブル絶頂から破裂へ

1993年(平成5年)~2002年(平成14年)円高対応の模索と克服へ

2002年(平成13年)~2008年(平成20年)「いざなぎ越え」の進展

2009年(平成13年)~2012年(平成24年)リーマンショックの円高で日本経済底抜け

2013年(平成25年)~2019年(平成31年)アベノミクスの成功と行き詰まり

という事で、今回は、平成5年~14年、「円高対応の模索と克服への道」です。

プラザ合意からの2年間で、円の価値は対ドルで2倍になりました。$1=¥240→$1=¥120です。

しかし当初、円高の真の問題はあまり理解されなかったようです。金融緩和による土地バブルで高くなった円は世界を闊歩しました。三菱地所によるロックフェラーセンター買収などは象徴的でした。

バブル崩壊後も、「円の価値が上がったのは日本の価値が上がったという事で、喜ばしいことだ」といった意見も強く、高くなった円を活用すればいい、といった円高活用論などもありました。

しかし、次第に解って来た事は、 円が2倍になるという事は、日本の賃金や物価が2倍になることだ、という事です。

言い換えれば、日本は2年間で賃金2倍、物価2倍というインフレをやってしまったのと同じなのです、という深刻な事態が、次第に理解されるようになり、日本企業は、世界一高いと言われた物価を下げるために、賃金を中心に、徹底したコストカットをすることになりました。毎月勤労統計による賃金総額の推移を図にしました。平成9年以降はずっと低下です。

厚労省:「毎月勤労統計」

そしてその結果、企業経営の面から見ると、バブル時の「増収・増益」から、一転「減収・減益」基調に、そしてバブル崩壊後10年を経て、次第に「減収・増益」という形で、まさに血の滲む努力で何とかプラザ合意の円高を乗り切ったのが2000年から2002年(平成12年から14年)でした。

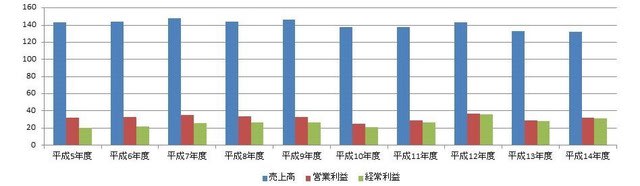

この辺りの売上高と利益の関係を「法人企業統計年報」で見てみましょう。

法人企業全産業の売上高と利益の推移(1993-2002年度)

法人企業全産業(除金融保険)の売り上げと営業利益、経常利益の実額です。ただし、売上高は単位10兆円、営業・経常利益は単位兆円です。(統計数字のままでは関係が見えにくいので、目で見て増減関係が解るように便宜的にそうしました:売上高営業利益率は当時2%台、近年は5%台)

ご覧いただきますと1999年(平成11年度)あたりから、何となく売上げの伸びに比して、利益の伸びが大きくなり、「減収でも増益」という企業が出てきていることが解ります。

これはつまり、売上の減少よりもコストの方を余計減らしたことにほかなりません。

企業というのは減益基調の時は積極的に動けませんが、たとえ売り上げが伸びなくても、利益が増えてくれば、何とか動けるようになるというのがその性質でしょう。

2000年にはその態勢が出来たように見えますが、折悪しくアメリカでITバブルの崩壊があり、その影響を受けて、景気回復は2002年からになったようです。

売り上げが伸びなくても、コストを減らせば何とかなるというこの時期の経験は、企業の経営態度にかなり強い影響を与えたように思われます。

そして日本経済はいわゆる「いざなぎ越え」という「回復感無き長期景気回復」に入ります。

このテーマの第1回、前々回ですが、平成元年から平成4年を見て来ました。

改めて、これからどんな区分で平成時代を見ていくか、区分けをしていきたいと思います。

1989年(平成元年)~1992年(平成4年)バブル絶頂から破裂へ

1993年(平成5年)~2002年(平成14年)円高対応の模索と克服へ

2002年(平成13年)~2008年(平成20年)「いざなぎ越え」の進展

2009年(平成13年)~2012年(平成24年)リーマンショックの円高で日本経済底抜け

2013年(平成25年)~2019年(平成31年)アベノミクスの成功と行き詰まり

という事で、今回は、平成5年~14年、「円高対応の模索と克服への道」です。

プラザ合意からの2年間で、円の価値は対ドルで2倍になりました。$1=¥240→$1=¥120です。

しかし当初、円高の真の問題はあまり理解されなかったようです。金融緩和による土地バブルで高くなった円は世界を闊歩しました。三菱地所によるロックフェラーセンター買収などは象徴的でした。

バブル崩壊後も、「円の価値が上がったのは日本の価値が上がったという事で、喜ばしいことだ」といった意見も強く、高くなった円を活用すればいい、といった円高活用論などもありました。

しかし、次第に解って来た事は、 円が2倍になるという事は、日本の賃金や物価が2倍になることだ、という事です。

言い換えれば、日本は2年間で賃金2倍、物価2倍というインフレをやってしまったのと同じなのです、という深刻な事態が、次第に理解されるようになり、日本企業は、世界一高いと言われた物価を下げるために、賃金を中心に、徹底したコストカットをすることになりました。毎月勤労統計による賃金総額の推移を図にしました。平成9年以降はずっと低下です。

厚労省:「毎月勤労統計」

そしてその結果、企業経営の面から見ると、バブル時の「増収・増益」から、一転「減収・減益」基調に、そしてバブル崩壊後10年を経て、次第に「減収・増益」という形で、まさに血の滲む努力で何とかプラザ合意の円高を乗り切ったのが2000年から2002年(平成12年から14年)でした。

この辺りの売上高と利益の関係を「法人企業統計年報」で見てみましょう。

法人企業全産業の売上高と利益の推移(1993-2002年度)

法人企業全産業(除金融保険)の売り上げと営業利益、経常利益の実額です。ただし、売上高は単位10兆円、営業・経常利益は単位兆円です。(統計数字のままでは関係が見えにくいので、目で見て増減関係が解るように便宜的にそうしました:売上高営業利益率は当時2%台、近年は5%台)

ご覧いただきますと1999年(平成11年度)あたりから、何となく売上げの伸びに比して、利益の伸びが大きくなり、「減収でも増益」という企業が出てきていることが解ります。

これはつまり、売上の減少よりもコストの方を余計減らしたことにほかなりません。

企業というのは減益基調の時は積極的に動けませんが、たとえ売り上げが伸びなくても、利益が増えてくれば、何とか動けるようになるというのがその性質でしょう。

2000年にはその態勢が出来たように見えますが、折悪しくアメリカでITバブルの崩壊があり、その影響を受けて、景気回復は2002年からになったようです。

売り上げが伸びなくても、コストを減らせば何とかなるというこの時期の経験は、企業の経営態度にかなり強い影響を与えたように思われます。

そして日本経済はいわゆる「いざなぎ越え」という「回復感無き長期景気回復」に入ります。