台風15号では千葉県などで大きな被害がでましたが、17号は九州北部などで被害が出ていないでしょうか。心配です。

ところで、今回は織田信長歴史散策の第3回です。

旧本能寺跡、南蛮寺跡に続き、今回は旧二条城跡です。

念のためですが、現在の国宝・世界遺産の二条城ではありません。

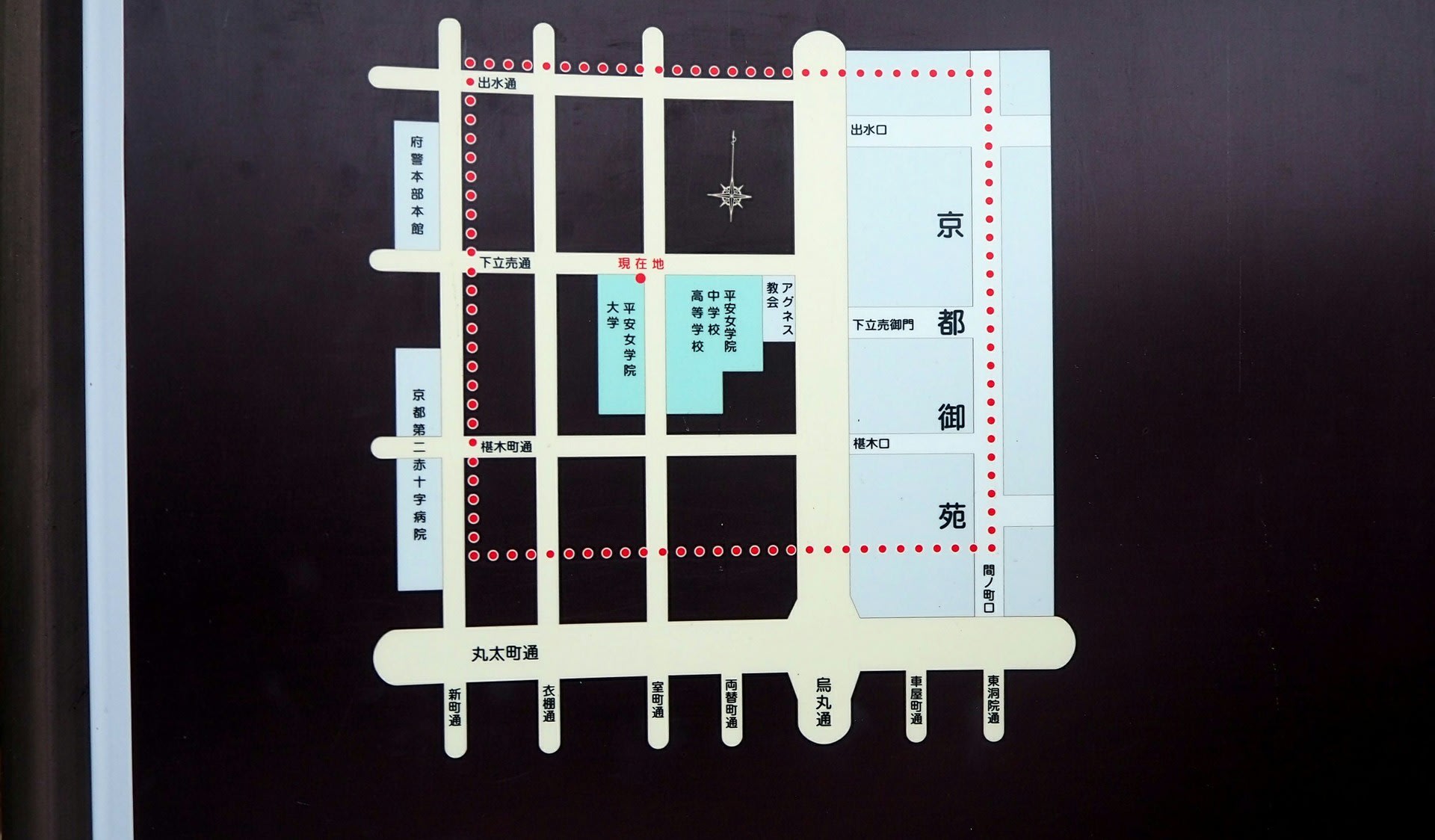

旧二条城(①)は室町幕府第15代将軍・足利義昭の居城として、織田信長によって築かれた城です。

第13代将軍・足利義輝の居城(二条御所武衛陣の御構え)があった場所(②)を中心に、信長自身が普請総奉行として現地で陣頭指揮をとり、約70日という短期間で築城したといわれています。

その後、信長と義昭との関係が悪化、義昭が畿内から追放され、旧二条城に残った天主や門は解体され、築城中の安土城に転用されました。

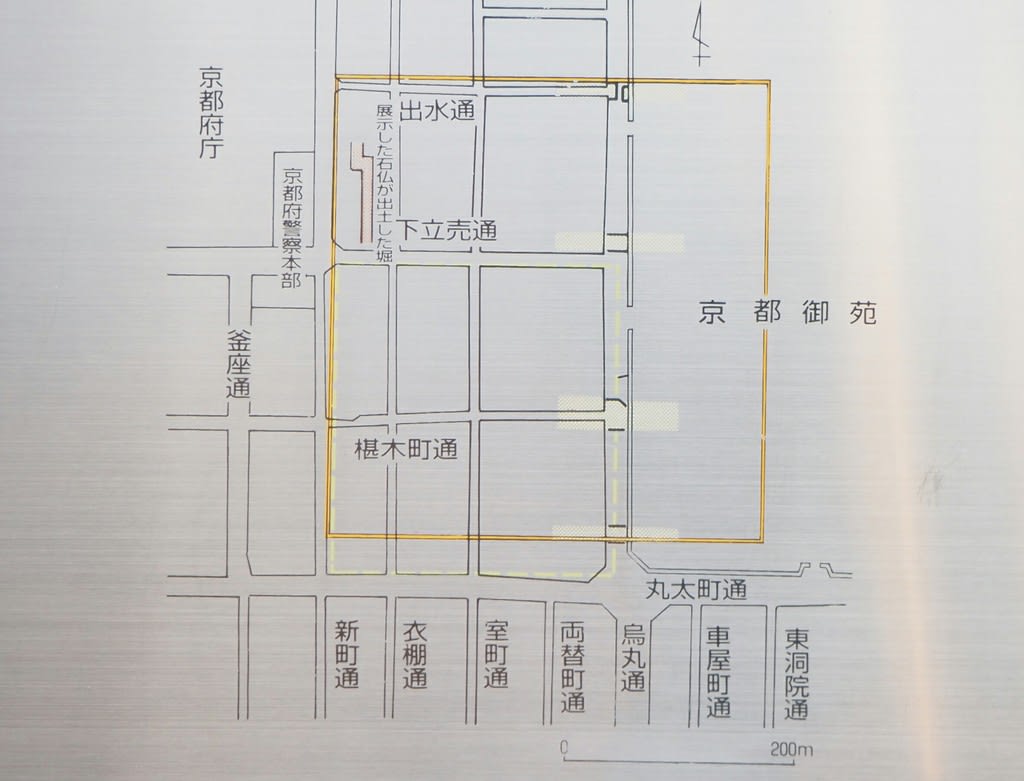

そのため遺構はほとんど残っていませんが、1975年(昭和50年)から1978年(昭和53年)に行われた、地下鉄烏丸線工事に先立つ発掘調査で石垣が発見され、その一部が京都御苑内と現在の二条城内に復元されています。

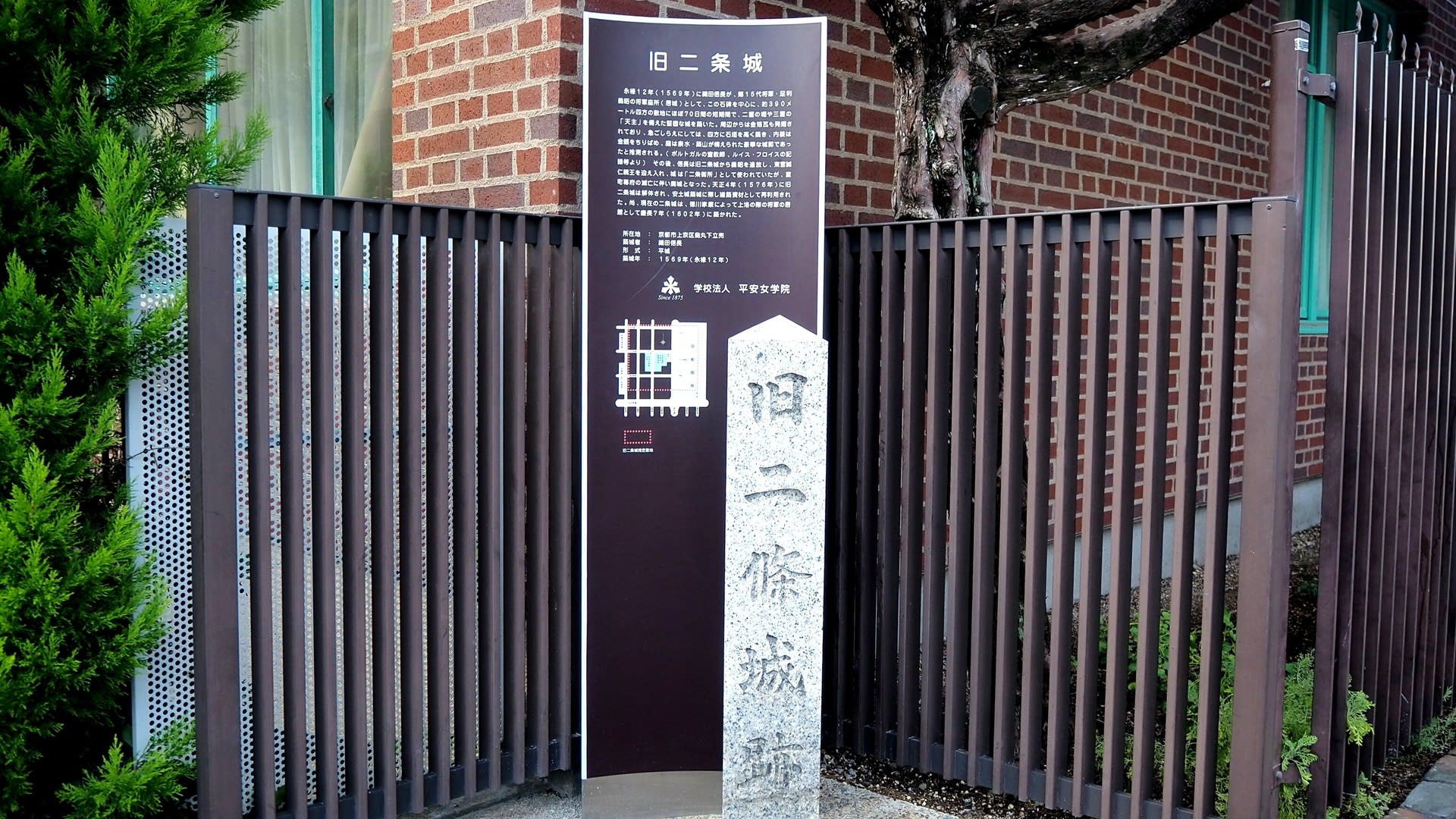

また平安女学院の敷地の一角に「旧二條城跡」と彫られた石碑と説明板が立っています。

平安女学院前の石碑ー①

この石碑を中心に、約390m四方の敷地に二重の堀や三重「天王」を備えた堅固城です。

四方に石垣を高く築き、内装は金銀をちりばめ、庭は泉水・築山が構えられた豪華な城郭であったと言われています。

広い敷地です。現在の京都御苑の一部も入っています。

近くにもう一つの石碑ー②

此附近 斯波氏武衛陣 足利義輝邸遺址の石碑と説明板です。

旧二条城は斯波氏武衛陣・足利義輝邸跡に築城されました。

京都御苑内の旧二条城第復元遺跡

説明板が見えにくいので、活字にします。

推定旧二条第復元石垣

京都御苑の一隅を含むこの地に一つの城跡が発見された。

それは永禄十二年(1569)織田信長が、室町幕府最後の将軍・足利義昭のために造った強靭華麗な居住の跡と推定される。

当時、イエズス会の布教活動をしていたポルトガルの宣教師ルイス=フロイスは、度々工事場を訪れて築城の様子を見聞し。その記録を残している。

この築城工事には、日々一万五千人から、二万五千人の人役が従順なるし、居館とする建築物に、法華宗本山であった「本国寺」の荘厳・華麗なるものを選び解体し、調度品とともに運び再建した。

また、濠の石垣構築に際しては、洛中・洛外の石仏・五輪塔・庭石・石灯籠等を手近な所に求め、単なる用材として石垣に積み込んだのである。

ここにある石垣は、地下鉄烏丸線の工事に発見されたもので、もとは南面していたのを、ここに復元したのである。

これと同様なものが烏丸椹木町通・下立売通・出水通で発見されており、今も地下に埋もれているのである。

1980年 京都市

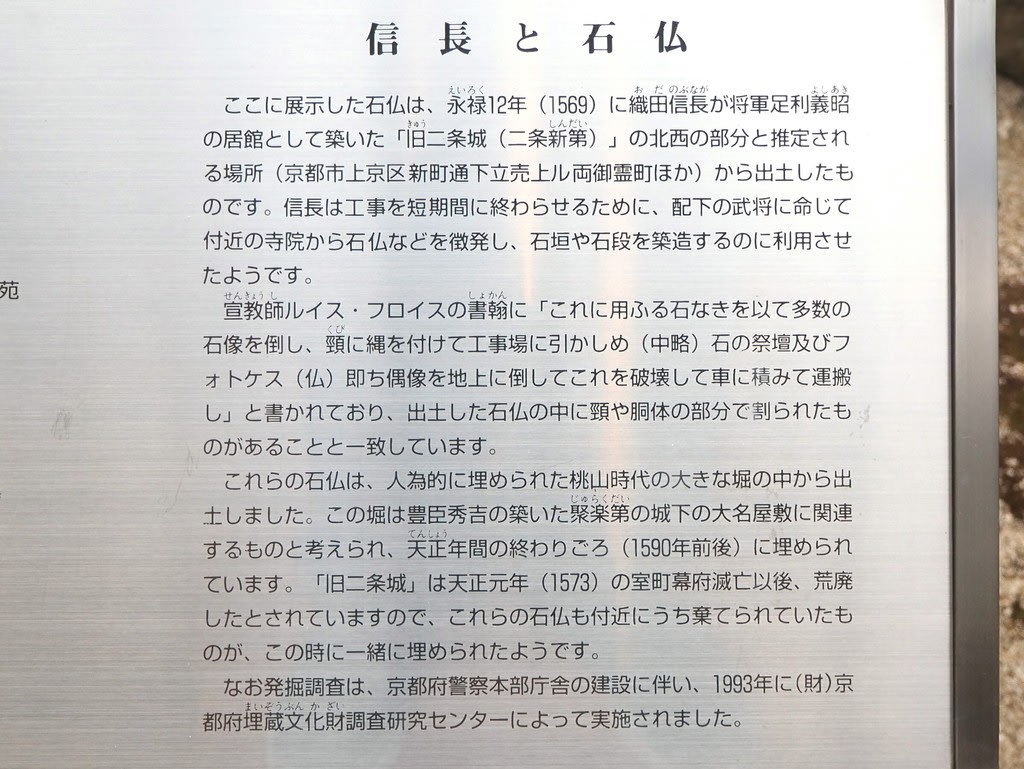

旧二条城跡から発掘された石仏が京都文化博物館にあります。

説明板

信長は工事を短期間に終わらせるために、配下の武将に命じ、付近の寺院から石仏などを徴発し石垣や石段を築造するのに利用させました。

ルイス=フロイスは書簡に「これを用ふる石なきを以って多数の石像を倒し、頸に縄を付けて工事場に引かしめ(中略)石の祭壇及びフォトケス(仏)則ち偶像を地上に倒してこれを破壊して車に積みて運搬し」と書かれており、出土した石仏のなかに頸や胴体の部分で割られたものがあることと一致しています。

これらは人為的に埋められた桃山時代の大きな堀の中から出土されました。

博物館内3階の石仏

旧二条城の石垣や石段になり、解体後は打ち捨てられた石仏

織田信長(だけではないと思いますが)の生きた戦国の世は、かなり残酷な時代だったようです。

旧二条城跡に明治28年に建てられた聖アグネス教会

信長の行跡…。

ここもまた歴史のあとの残る場所ですね。

昨日は中学の時の同窓会で京都駅前のホテルで集まりました。

恩師か同級生か分からない程になりました(^^;

「また来年来てね〜」と、短い時間ではありましたが、楽しく過ごしました。

ありがとうございます。

京都は長い間都がありましたから、市内のあちこちに歴史の遺跡が眠っていますね。

足利政権末期から織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、関ヶ原の合戦までは、京都の市民も大変だったと想像しします。どちらにも付けず、無難なく見守るしかなかったように思います。

織田信長の遺跡はもう一回予定しています。

同窓会はいいですね。

年齢を重ねることを友と分かち合うのは素晴らしいことだと思います。

ありがとうございます。