京都文化博物館3階でICOM京都大会を記念して『京の歴史をつなぐ』が開催中(8/29ー9/29)です。

京都の文化遺産や景観がどんな歴史を経て、現代に継承されてきたのかを紹介しています。

なお、4階では『百花繚乱ニッポンXビジュツ展』が同期間に開催されています。

展示会の構成は、1章平安京羅生門からRashomonへ、2章王朝文化の形成と再生、3章室町時代町衆の活躍、4章江戸時代町のいとなみ・人のいとなみ、第5章近代ー古都・京都への再生ーからなっています。

展示されている3階も4階同様撮影可能です。

第1章 平安京羅生門からRashomonへ

桓武天皇像 明治時代 京都文化博物館

平安京を造営(遷都794年)した天皇です。

生まれは天平9 (737)京都、没されたのは大同1 (806)3月17日京都、第50代の天皇(在位 781~806)です。

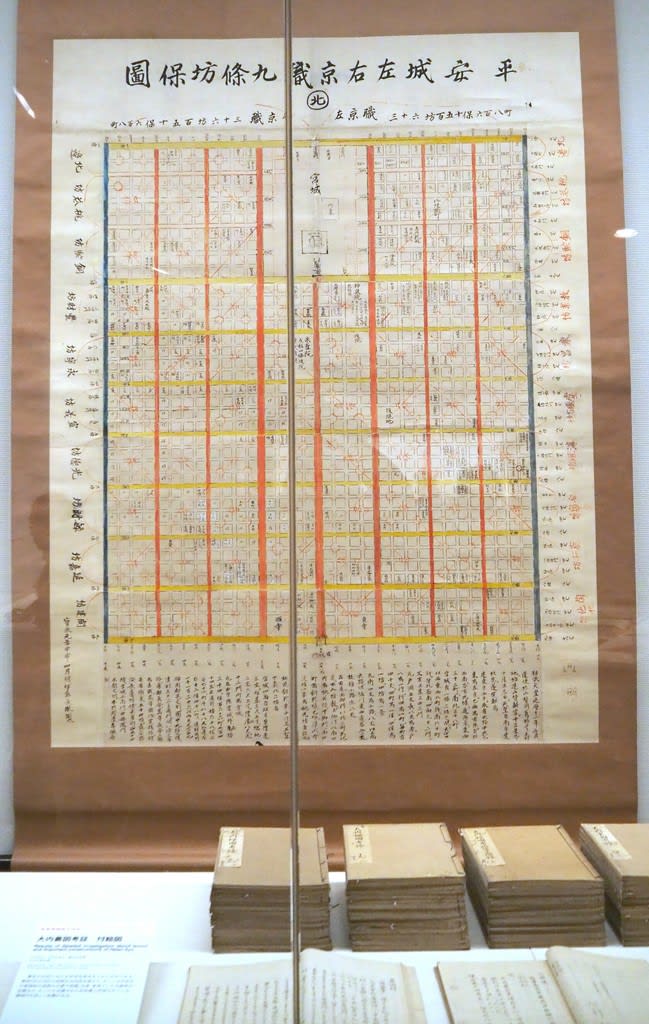

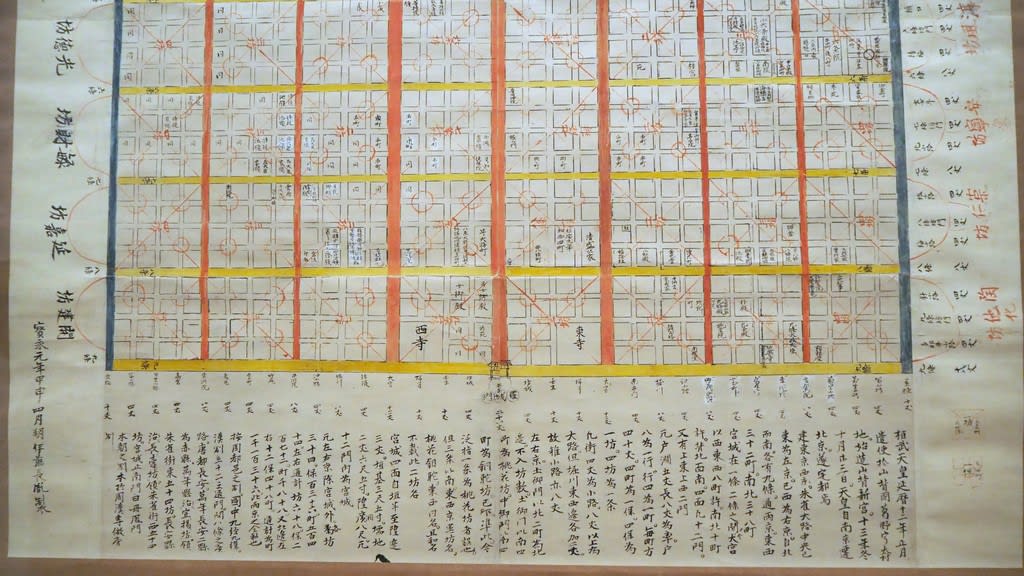

大内裏図考証 江戸時代(18世紀) 古代協会

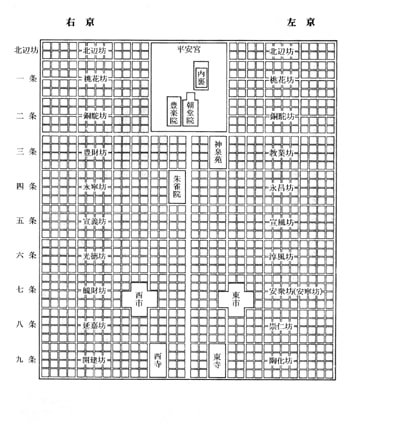

平安京は東西4.5km、南北5.2kmの長方形に区画されました。

都の北端中央に大内裏を設け、そこから市街の中心に朱雀大路を通して左右に左京・右京(内裏側からみての左右になる)配しています。

平安京羅生門復元模型 昭和63年(1988) 京都文化博物館

羅生門は平安京の南北の中央を走る朱雀大路の南端に造られた幅35.7m、奥行き約10.2mの二階建ての大門です。

平安京の表玄関にあたります。

しかし、9.10世紀に暴風雨によって二度倒壊し、980年を最後に再建されませんでした。

11世紀には礎石も取られてしまいました。

羅生門上に安置されていたとされる兜跋毘沙門天像(国宝)は、現在東寺に所蔵されています。

復元模型の裏

作業風景が再現されています。

もう一つの復元模型 1/100

左側に映画『羅生門』のポスターが展示されています。

映画は1950年に公開。監督黒澤明、出演三船敏郎、京マチ子、森雅之、志村喬。

日本映画として初めてヴェネツィア国際映画祭金獅子賞とアカデミー賞名誉賞を受賞。

私は後に見ましたが、ぎらぎらした三船敏郎がとても印象的でした。

羅生門倒壊から約450年後の室町時代には墓地になり、墓石が発掘されています。

羅生門 芥川龍之介著 大正~昭和時代(20世紀) 京都文化博物館

現在の羅生門の遺跡跡

羅生門があった場所に石碑と説明板が建っているだけです。

2章 王朝文化の形成と再生

平安時代はかな文字、和歌、物語、大和絵、寝殿造などが生まれました。

京都は貴族を中心とした王朝文化の舞台となり、御所や離宮などの建造物や庭園、葵祭などの行事を今に伝えています。

政治や儀式に必要な調度品や、公家や貴族の身の回りの道具などのものづくりには、洗練された意匠が求められました。

職人たちによって培われた匠の技は、時を越えて、現在の人々の暮らしに活かされています。

広く文化芸術活動に影響を与えてきた王朝文化の美意識は、京都の人々の心の中に脈々と息づいています。

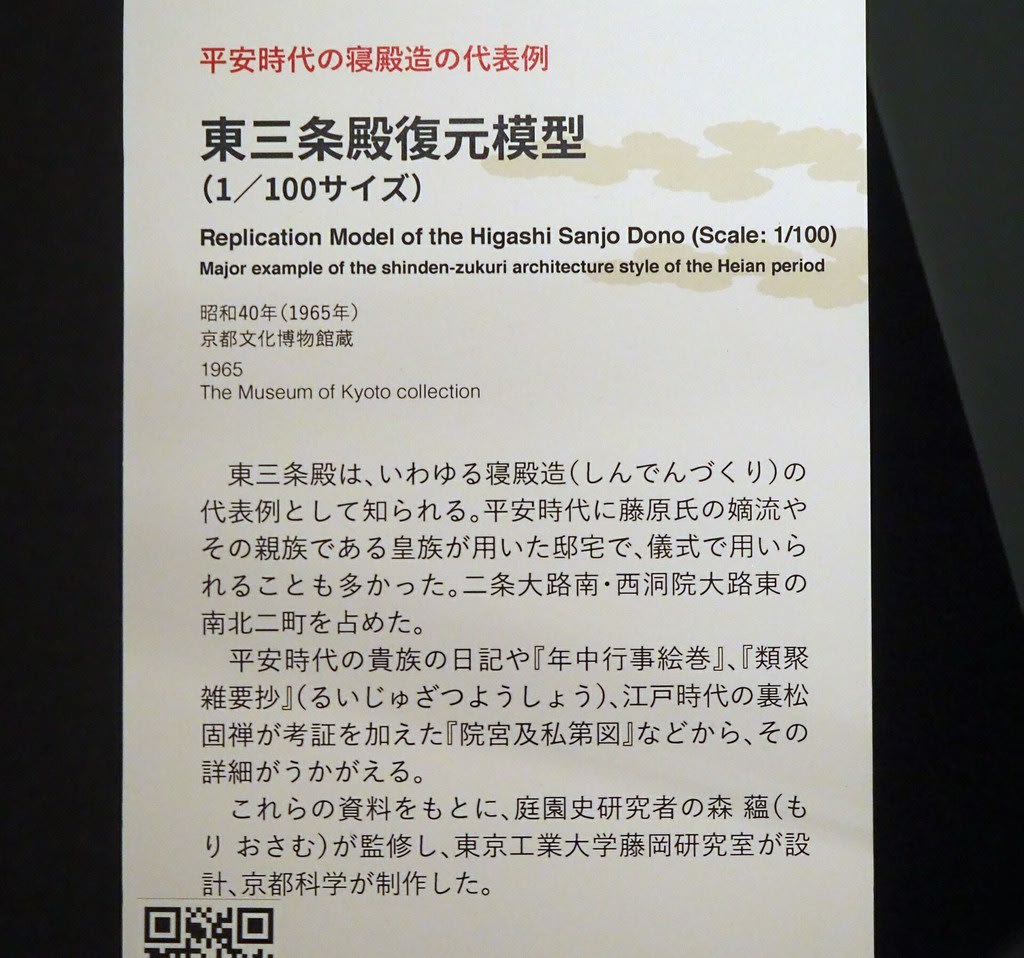

東三条殿復元模型(1/100) 昭和40年(1965) 京都文化博物館

摂関家藤原氏の邸宅で、烏丸殿ともいわれます。

平安時代後期には師通,忠実,忠通,頼長の邸宅となり,寝殿造の一例として有名です。

摂関家の邸宅として里内裏にもなり儀式場の性格ももっていました。

中央の寝殿は平入り,東対は妻入りで身舎内に2間四方の塗籠を有する同様の平面を構成されます。

東対から南には中門廊が延び,間に中門を開いています。さらに東には二棟廊,侍廊,車宿,随身所が建てられ,透廊が南に延びて釣殿にいたります。

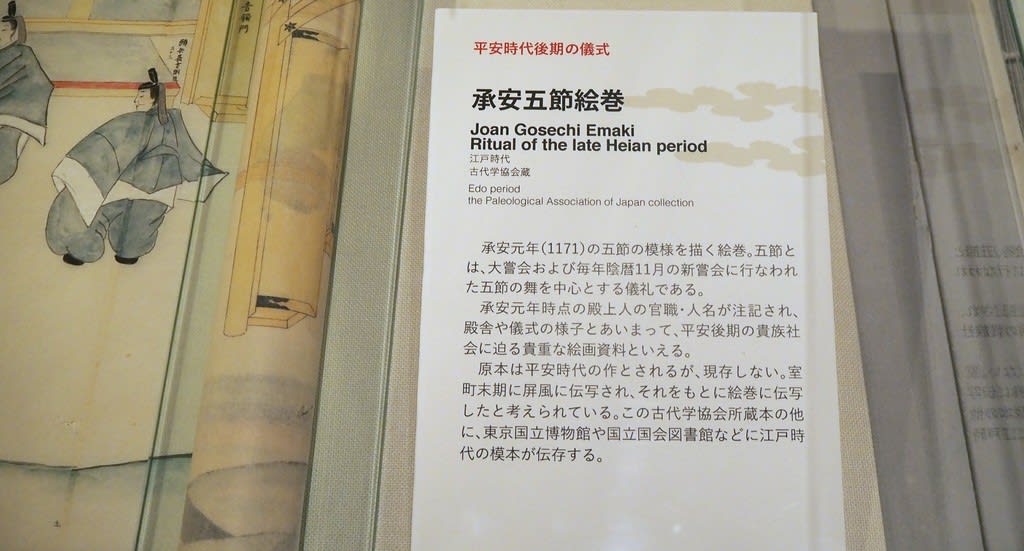

承安五節絵巻 江戸時代 古代協会

平安時代後期の貴族社会の様子を描いたものです。

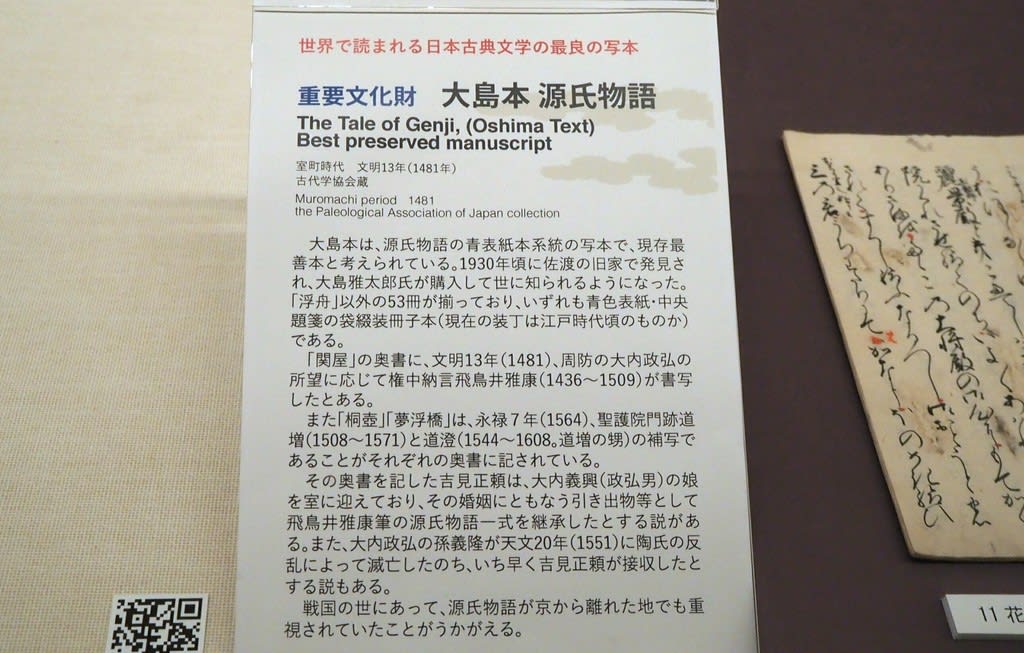

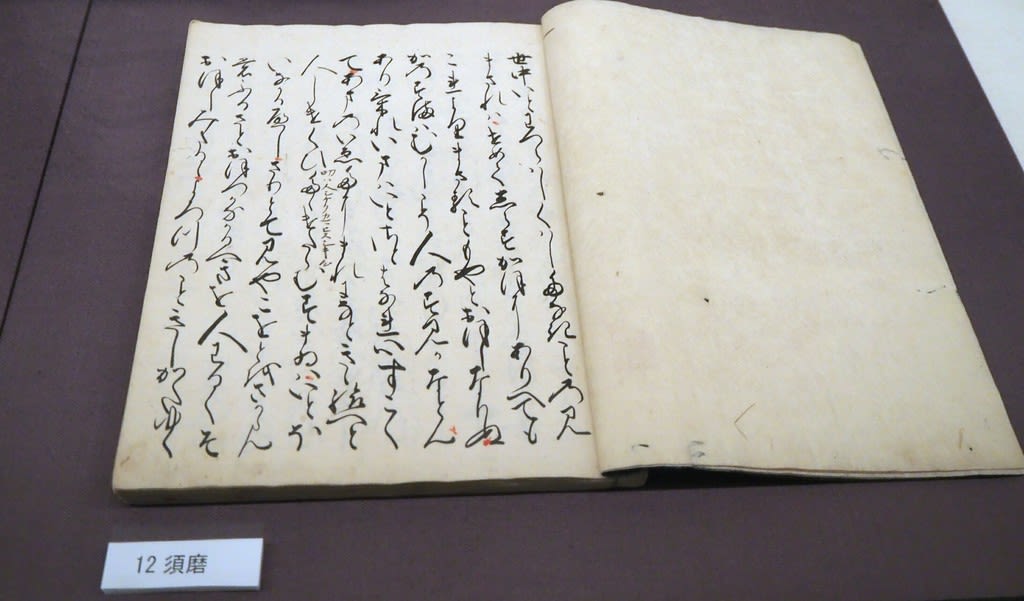

重要文化財 大島本 源氏物語 室町時代 文明13年(1481) 古代協会

源氏物語の写本の1つで、ほぼ全巻が揃い、青表紙本系統の現存最善本と考えられています。

現在出版されている『源氏物語』はほとんどこの大島本を底本にしています。

佐渡の旧家から昭和初期(1930年(昭和5年)から1931年(昭和6年)頃)に出現し、後に大島雅太郎が買い取って世に出たため、大島本という名がついたものです

続く。

京都にいた時はあまり京都の歴史を勉強しませんでした。

就職してから色々本を読みました。

京都は興味の尽きない町です。

映画「羅生門」では、光と蔭の使い方が印象的でした。

美術館や博物館の撮影可能はうれしいです。

気に入った作品を自宅でゆっくり見直すことができます。混雑具合でゆっくり観賞できないことがあります。撮影観賞がもっと増えてくれるとうれしいのですが。

京町屋の撮影をしていますが、禁門の変の大火で市内中心部はほとんど焼失しました。町屋の人に町屋の話を聞くと禁門の変の火災の後に再建したというのを何度が耳にします。

京都に住んでいますが、歴史が濃いなあと感じます。

ありがとうございます。