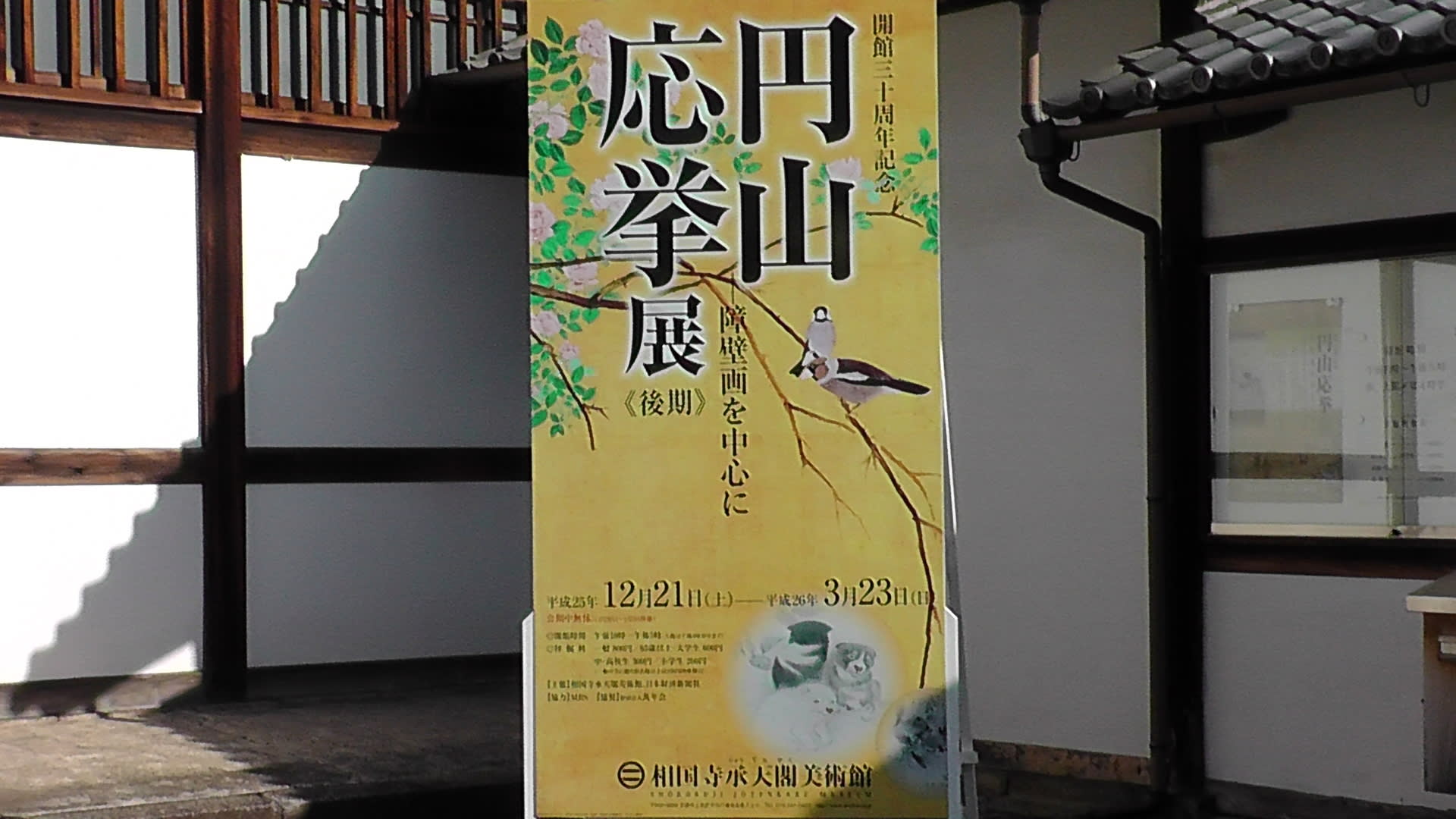

相国寺の承天閣美術館で、円山応挙の後期展が開催されています。

前期展は、以前のブロクで紹介しました。

後期展は、障壁画を中心に展示されています。

前期展を訪れたのは、10月29日でまだ紅葉には早かったのですが、今回は当然ながら、すっかり落葉したあとです。

紅葉見頃の景色はこのようでした。

今咲いている花です。

十牛の庭の苔はまだきれいです。

後期展の内容は、第一展示室

「応挙が学んだ中国絵画」

応挙は中国の明代、元代、宋代の画家の絵を手本に、技法を学びます。

「応挙と四条派関係」

応挙の「釈迦十六善神像」と「山水図扇面」、原在中、柴田是真、与謝野蕪村などの作品が展示されています。

与謝野蕪村の壁画図は結構好きです。

第二展示室

相国寺開山堂の障壁画が展示されています。

応挙「雪中山水図」十面です。

開山堂障壁画は、応挙以外に息子応瑞筆の壁画も展示されています。

絵画では「白狐図」、「薔薇文鳥図」など16作品が展示されています。

「豆狗子図」

「赤楽茶碗 楽了入造 群鶴絵」もありました。

了入(1756~1834)は、楽家9代です。

へら使いにすぐれ、釉薬の掛け分け技法を創案した楽家中興の名工です。

15歳で吉左衛門を襲名します。

その楽了入と応挙の合作という珍しい茶碗です。茶碗に群鶴が描かれています。

応挙の弟子である原在中(1750~1837)は、後に独自の原派を形成しますが、「牡丹図」は見応えがあります。

また、弟子の長沢芦雪(1754~1799)の「象と狗子」は私好みです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます