嵐山福田美術館で開催2020年8月1日(土)~ 10月11日(日)された、『大観と春草 ー東京画壇上洛ー』の最後(5)です。

横山大観

明治元年(1868)~ 昭和33年(1958)

茨城県に生まれる。東京美術学校第一期生として、岡倉天心や橋本雅邦の薫陶を受ける。

明治31年、天心指導のもと日本美術院の創立に参加。新しい日本画の創造に邁進した。

大正3年に美術院を再興すると、以後院展を中心に数々の名作を発表。

昭和12年には第1回文化勲章を受章し、明治・大正・昭和と日本画壇をリードし続けた。

菱田春草

明治7年(1874)~ 明治44年(1911)

長野県に生まれる。東京美術学校にて、岡倉天心や橋本雅邦の指導を受ける。

明治31年、日本美術院の創立に参加。大観とともに、朦朧体と呼ばれる没線彩画を試みるなど、鋭敏な感覚と清澄かつ知的な眼で、新日本画の創造に専心した。美術院衰退後は文展を舞台に名作を生み出したが、44年、惜しまれつつ早世した。

木村武山『雪中白鷺』 1912年頃

竹内栖鳳が嫉妬した色彩感覚

1876-1942 明治-昭和時代前期の日本画家。

明治9年7月3日生まれ。川端玉章に師事。東京美術学校(現東京芸大)卒業後,岡倉天心の新美術運動に参加,明治31年の日本美術院の結成,大正3年の再興につくす。明治40年第1回文展で「阿房劫火(あぼうごうか)」が3等賞。晩年は仏画をおおくかいた。昭和17年11月29日死去。67歳。茨城県出身。

今村紫紅『羽衣』 1900年頃

有名な伝説を新しい表現で描く

[1880~1916]日本画家。神奈川の生まれ。

1901年安田靫彦らと紅児会を組織して新しい歴史画の開拓に努め,07年には安田靫彦の仲介で五浦の日本美術院研究所に参加。岡倉天心の指導を受け,横山大観,菱田春草,下村観山らの制作ぶりを見て啓発される。紅児会に出品した《政宗》,巽画会の《説法》あたりからおおらかな独特の画風を示したが,第6回文展に南画の技法に印象派の色彩表現をとりいれた新解釈の《近江八景》を発表し,世の注目をひいた。

下村観山『降魔図』 1919年

美しい童子

明治6年(1873)〜昭和5年(1930)

幼い頃から狩野芳崖や橋本雅邦師事して狩野派の描法を身につける。

明治22年(1889)に東京美術学校に第1期生として入学、同期の横山大観や1年後輩の菱田春草らとともに、校長の岡倉天心の薫陶を受ける。

天心を排斥する美術学校騒動を機に辞職、日本美術院の創立に参画。

日本美術院を代表する画家の一人として、新しい絵画の創造に力を尽くす。

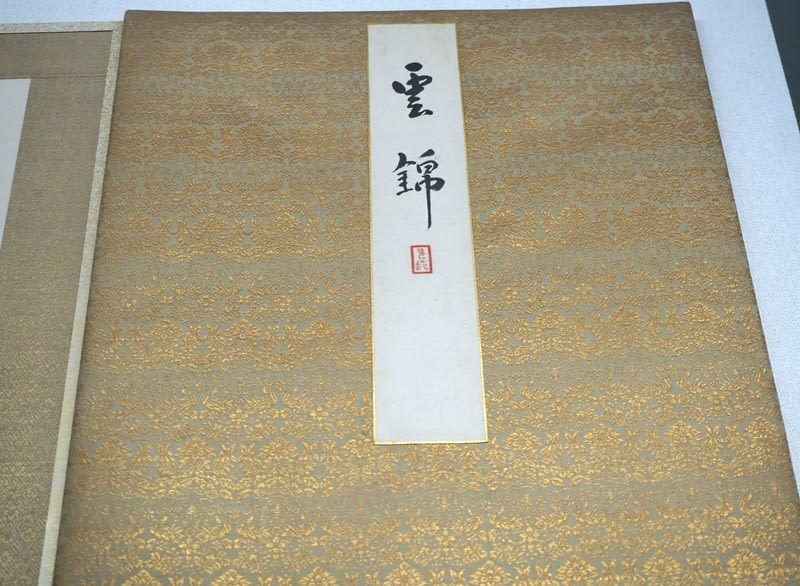

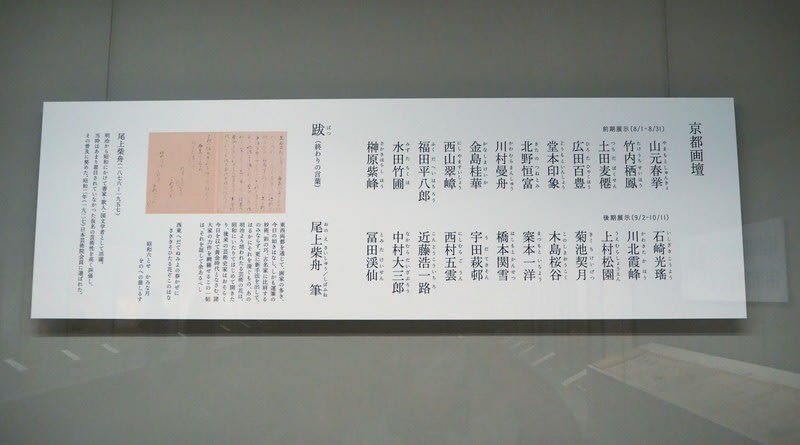

横山大観他『雲錦帖』 1931年

東西のオールスターが集結

横山大観『〇〇居』三字横 1931年頃

後輩が切願した大観の書

横山大観『霊峰春色』 1948年頃

意図的に描かれた火口跡

小林 古径『秋彩』 1950年頃

冴え渡る古径の造形力

[1883~1957]日本画家。新潟の生まれ。

日本美術院の中心作家。大和絵の伝統を現代に生かして新古典主義といわれる画風を確立した。

文化勲章受章。

速水御舟『春雪』 1923年

温かさを感じる雪の朝

明治27年(1894)~ 昭和10年(1935)

東京に生まれる。松本楓湖主宰の安雅堂画塾に入門し、日本や東洋古典の粉本模写を通じて技量を磨く。その後、今村紫紅に認められ紅児会に参加。紫紅を生涯の師と仰いだ。大正3年には紫紅や小茂田青樹らと赤曜会を結成。同会解散後は院展に作品を発表。絶えず新しい表現を追求し続け、画壇に大きな足跡を遺した。

速水御舟『海蟹図』 1928年

速水御舟が描く蟹のすがた

小杉放庵『山童嬉遊図』 1929年

楽しげな日本画風油絵

1881-1964、栃木県日光町(現・日光市)生まれ。

フランスに留学中に池大雅の《十便図》を見たことがきっかけで、日本画にも傾倒し、翌年の帰国後は墨絵も描くようになる。

横山大観に誘われ、再興された日本美術院に参加し、同人として洋画部を主宰する。

横山大観『曙色』 1940

「四海波静」を願う

西郷孤月『蘇李訣別』 1898年

画題に込められた想い

1873-1912 明治時代の日本画家。

明治6年9月23日生まれ。29年母校東京美術学校(現東京芸大)の助教授となる。31年師の橋本雅邦とともに辞職し,日本美術院の創立に参加。雅邦の娘と結婚,将来を期待されたが,のち離婚し,放浪生活をおくった。大正元年8月31日死去。40歳。

横山大観『月明』 1897ー1901年

朦朧体の見本

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます