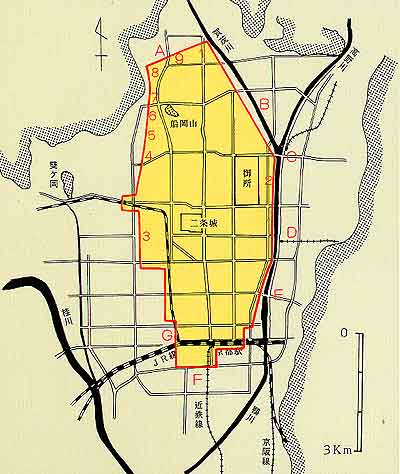

平安宮(大内裏)は平安京の北部中央に位置し、東西1.2キロ、南北1.4キロに囲まれたエリアです。

その南部中央に朝堂院、その北東に内裏があり、それらを囲むように諸司百官の庁舎が建ち並んでいます。

内裏は天皇の居所。紫宸殿が公的行事の場で、清涼殿が日常居所の場です。

平安宮(大内裏)は現在の千本丸太町あたりになります。

今の京都御所は平安宮内裏よりも1.7km東にあります。

もと里内裏(内裏が火災で焼失した場合などに設けられた臨時の内裏)の一つであった土御門東洞院殿の地でした。

南北朝時代(14世紀半ば)から北朝側の内裏の所在地として定着し、明徳3年(1392年)の南北朝の合一以後、正式の皇居となって明治2年(1869年)、明治天皇の東京行幸時まで存続しました。

今回も京都市埋蔵文化研究所の「京都歴史散策マップ」のコースを歩きます。

このあたりは数多くの石碑や説明板が集中しています。見落としそうになることしばしばです。

スタートは朱雀第二小学校前です。

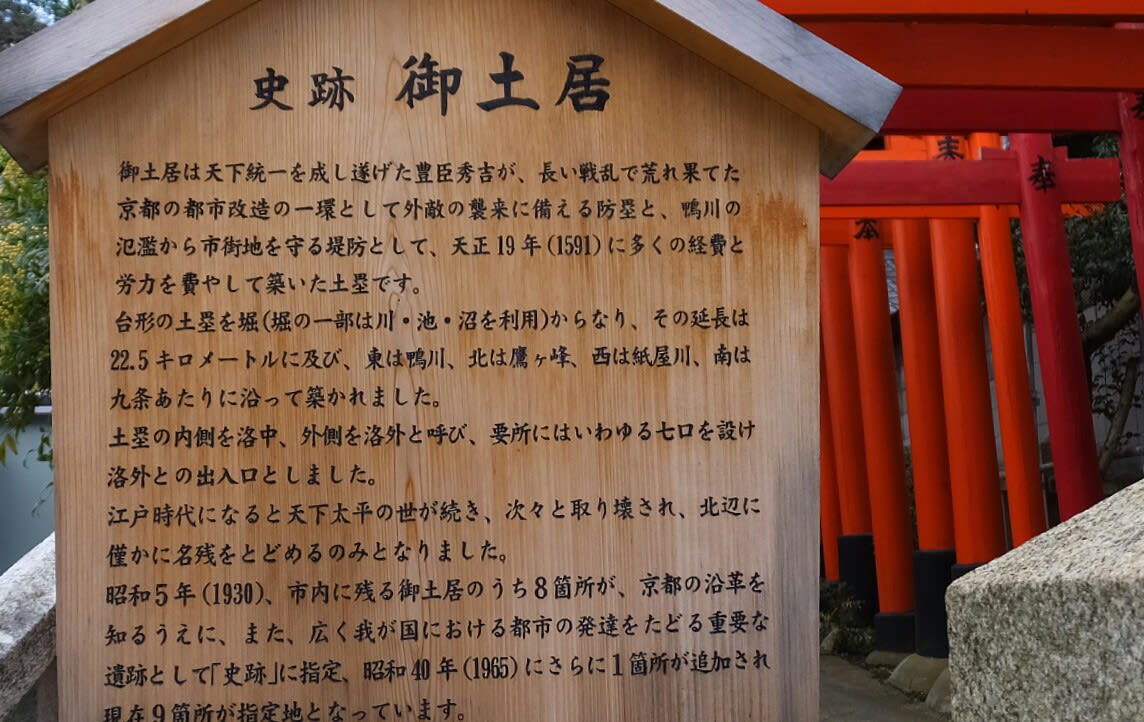

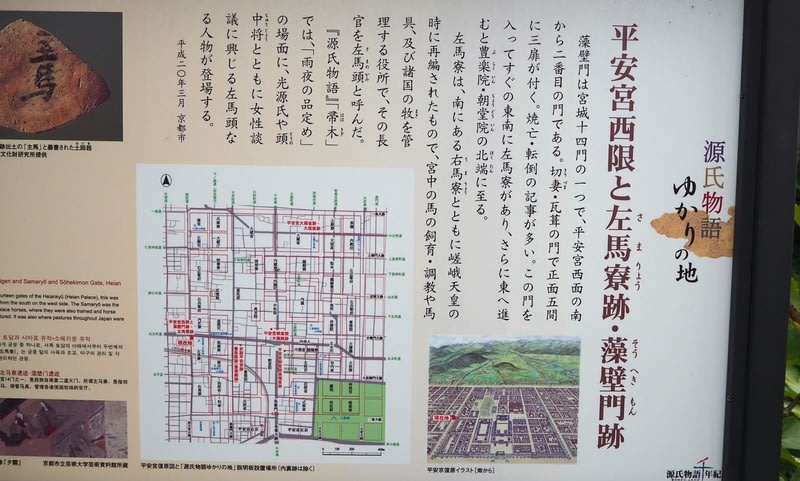

①平安宮西限・藻壁門跡

②史跡平安宮豊楽院跡(豊楽殿跡)

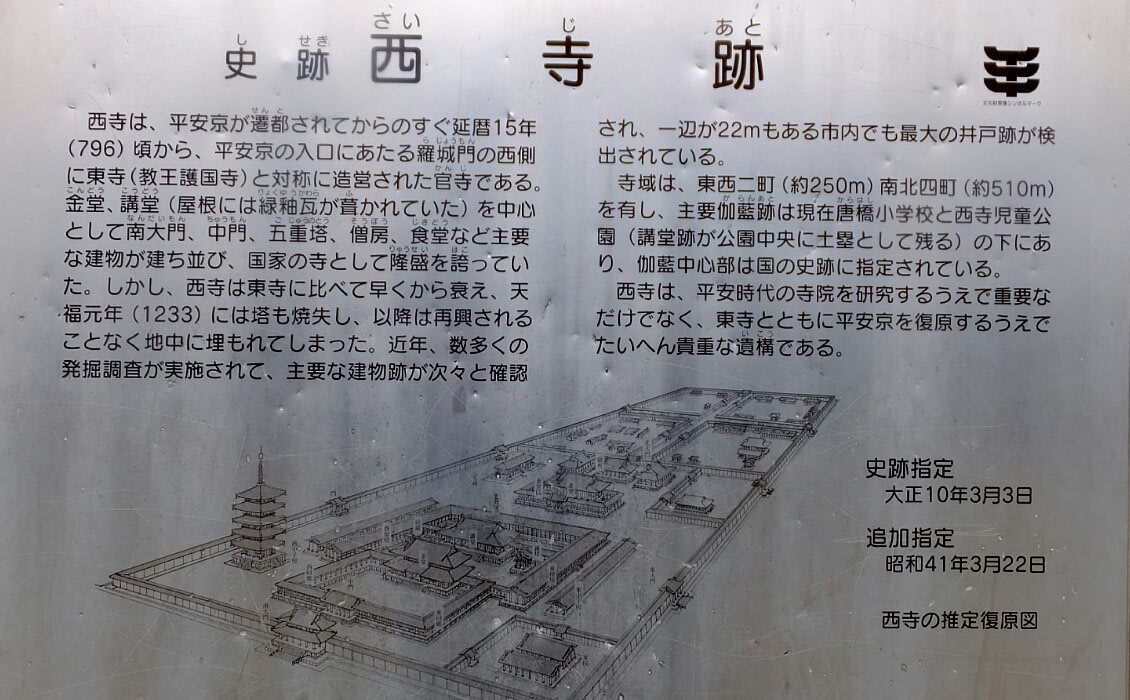

豊楽院は国家的な饗宴が行われた場所で、その正殿が豊楽殿です。

発掘調査で豊楽殿北西部と北側の清暑堂の建物や両堂をつなぐ豊楽殿北廊が見つかっています。

豊楽殿復元模型(京都アスニー)

③平安京大内裏朱雀門跡

平安宮南面中央にあった正門です。

内裏の門のうち、朝堂院の応天門と並んで最重要視されました。

現在の千本通

千本通りを北へ上がったところに平安宮朝堂院昌福堂跡の説明板があります。

④二条児童公園(ヌエ池碑)

頭は猿、胴は狸、手足は虎、尾は蛇という妖怪「ヌエ」

退治の時源頼政が鏃(やじり)を洗ったと言われる「ぬえ池田跡」の碑があります。

⑤パス

⑥平安宮中務省東面築地跡

中務省は天皇の秘書官としての職務と内廷の諸雑務を担当した重要な役所の一つです。

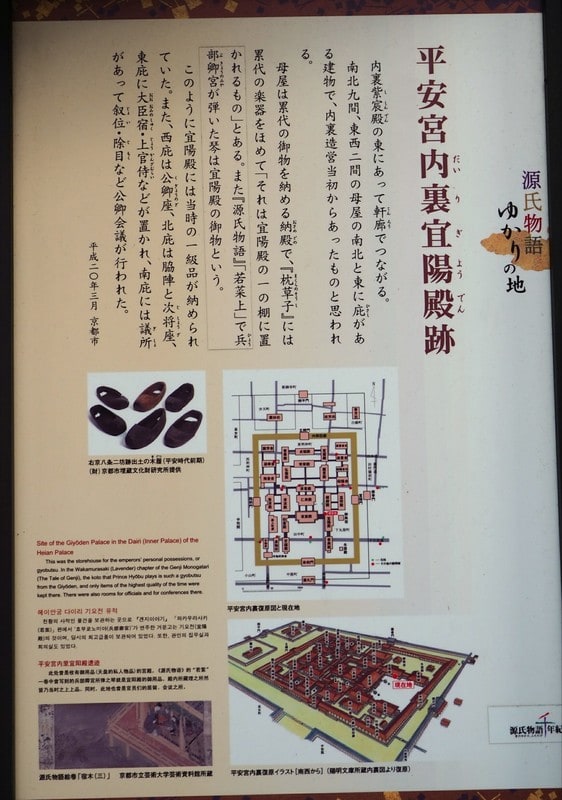

⑦平安宮内裏宜陽殿跡

納殿ともいわれ、累代の御物を納める所で枕草子や源氏物語にも記載があります。

⑧平安宮綾綺殿跡

天皇の住まいである内裏十七殿の一つで、宮中に舞等が行われていました。

平安宮内裏淑景舎(桐壷)跡

⑨平安宮内裏蘭林坊跡

内裏の北西に位置し、儀式の際の用具を腹はじめとする御物・御書等が納められていた場所です。

⑩平安宮内裏弘微殿跡

⑪平安宮内裏承香殿跡

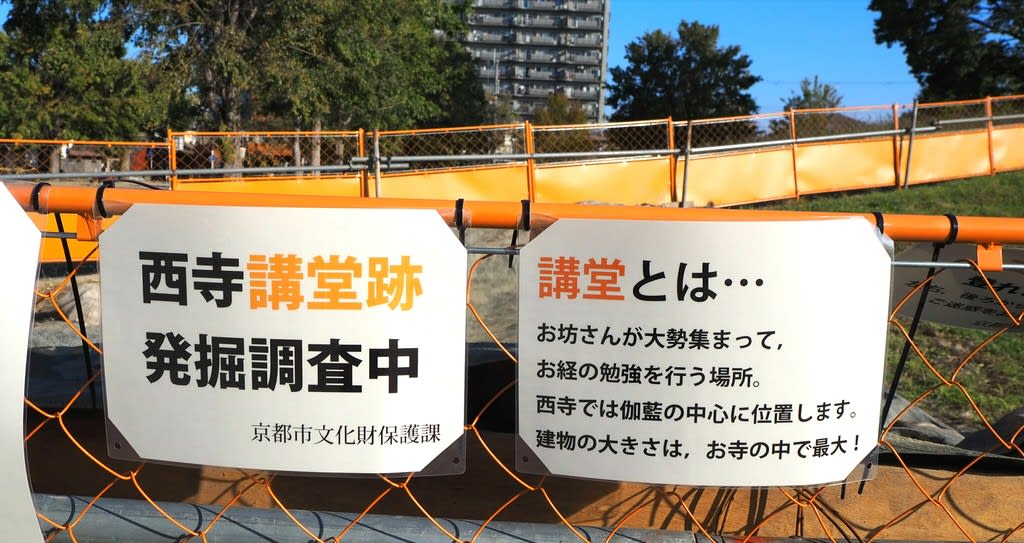

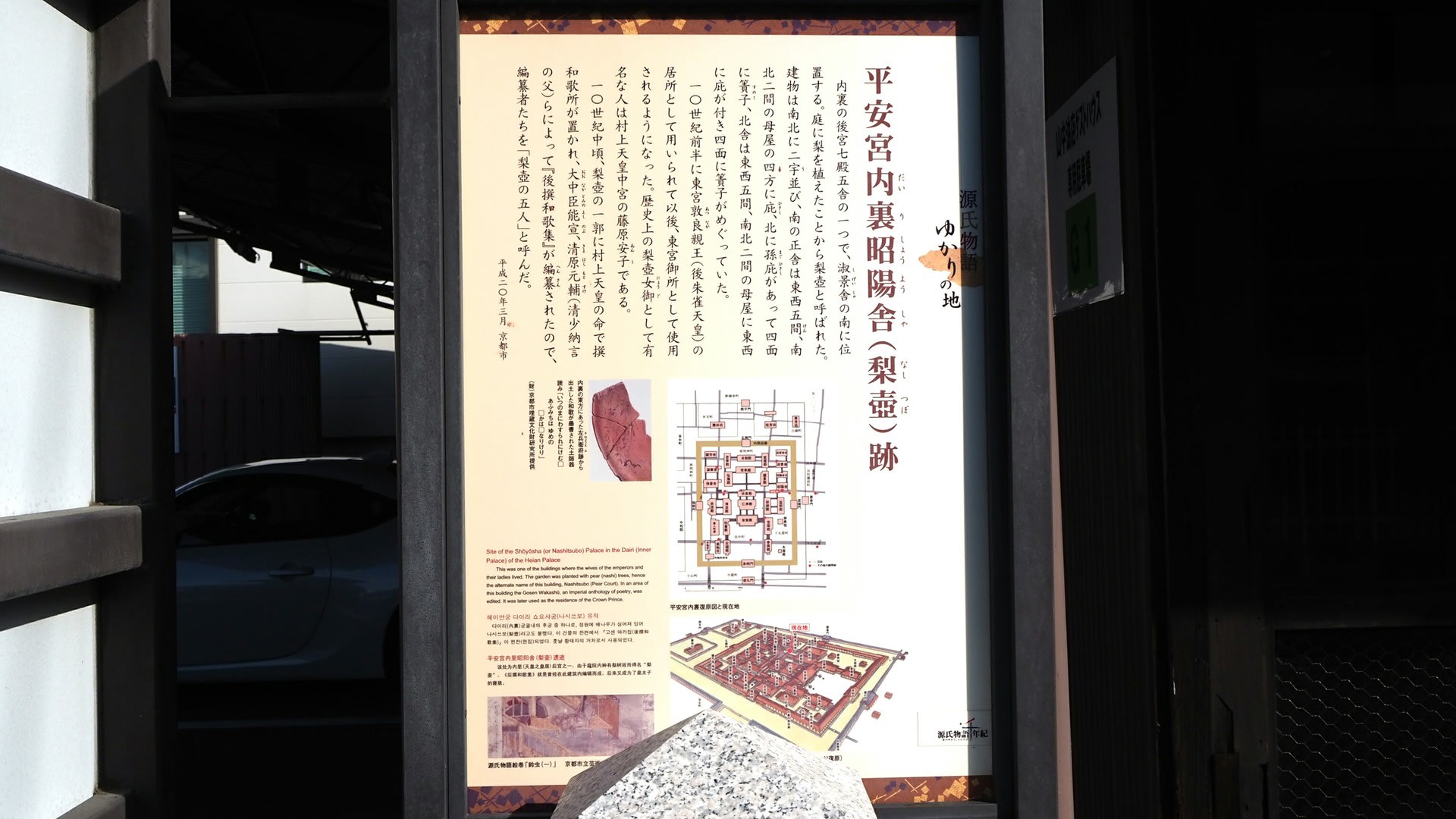

⑫平安宮内裏昭陽舎跡

後宮五舎の一つで、庭に植えたことから梨壷とも呼ばれました。

後撰和歌集の編纂もここでされました。

平安宮内裏東限と建春門跡

⑬平安宮内酒殿跡発見の井戸と木簡

内裏に納める酒を醸造した役所があった場所です。

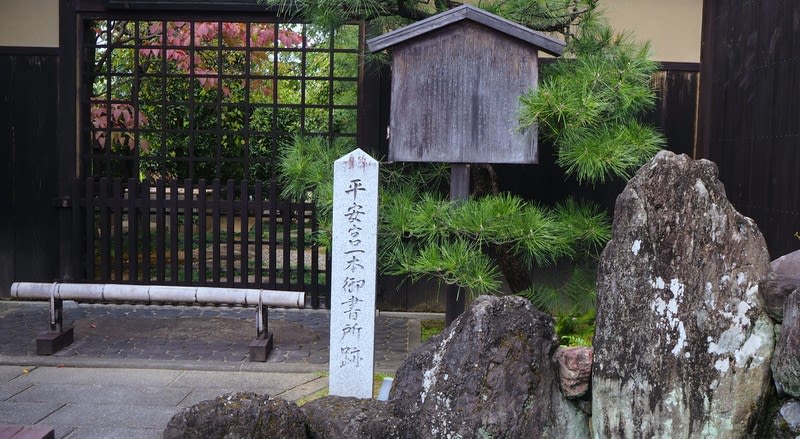

⑭平安宮一本御書所跡

世間に流布した書籍を各一本ずつ書き写して保管していた場所です。

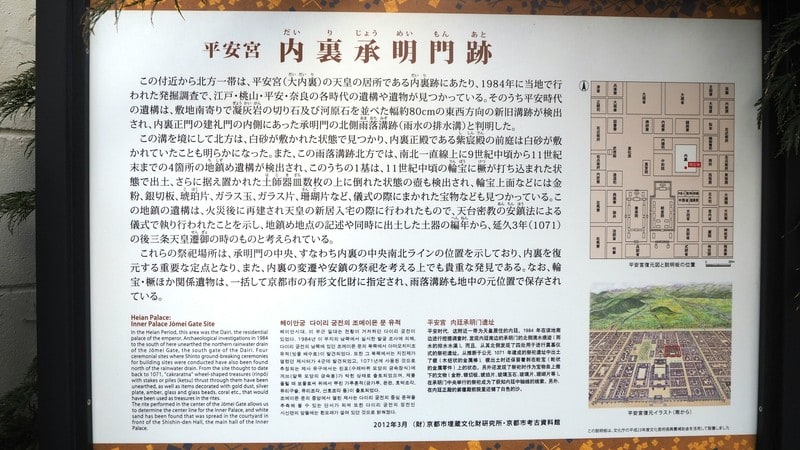

⑮平安宮内裏承明門跡

⑯史跡 平安宮跡内裏内郭回廊跡

内裏を囲む内外二重の郭の内側部分、内郭回廊の西側にあたります。

発掘調査で基壇や雨落溝などが見つかり、史跡指定され大切に保存されています。

⑰北回廊跡(縁石)

⑱小安殿跡(縁石)

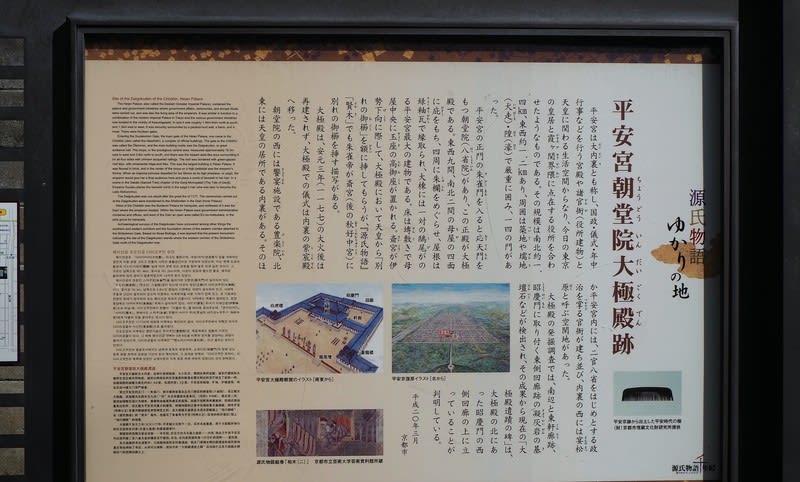

⑲大極殿跡(縁石)

⑳大極殿跡(タイル)

22大極殿跡(タイル)

現在の千本丸太町

23大極殿跡(説明板)

28大極遺跡

29平安宮朝堂院跡

30京都アスニー ゴール

史跡 平安宮造酒司倉庫跡

造酒司は内裏に納める酒・甘酒・酢などを醸造していた役所です。

タイルの模様は発掘調査で見つかった倉庫の柱の穴の跡で、遺構がそのまま地下に保存されています。(市指定史跡)

石碑や説明板ばかりで、地理感が不明な方にはちんぷんかんぷんかも知れないです。

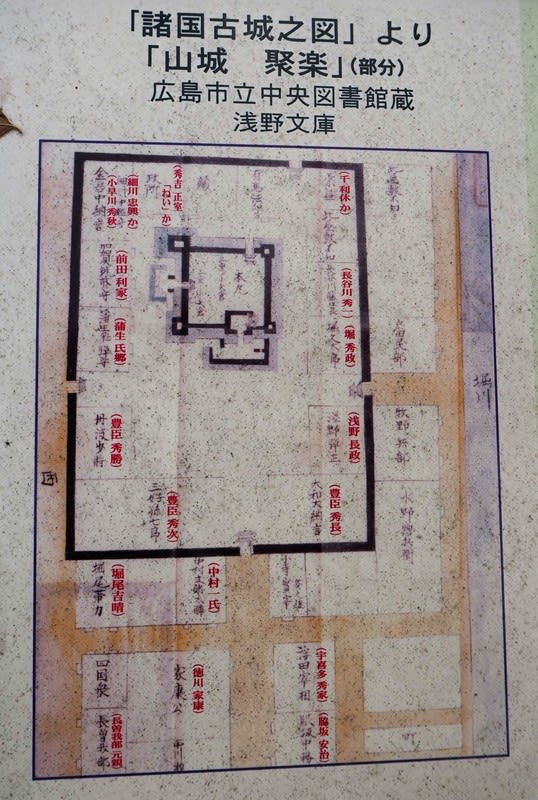

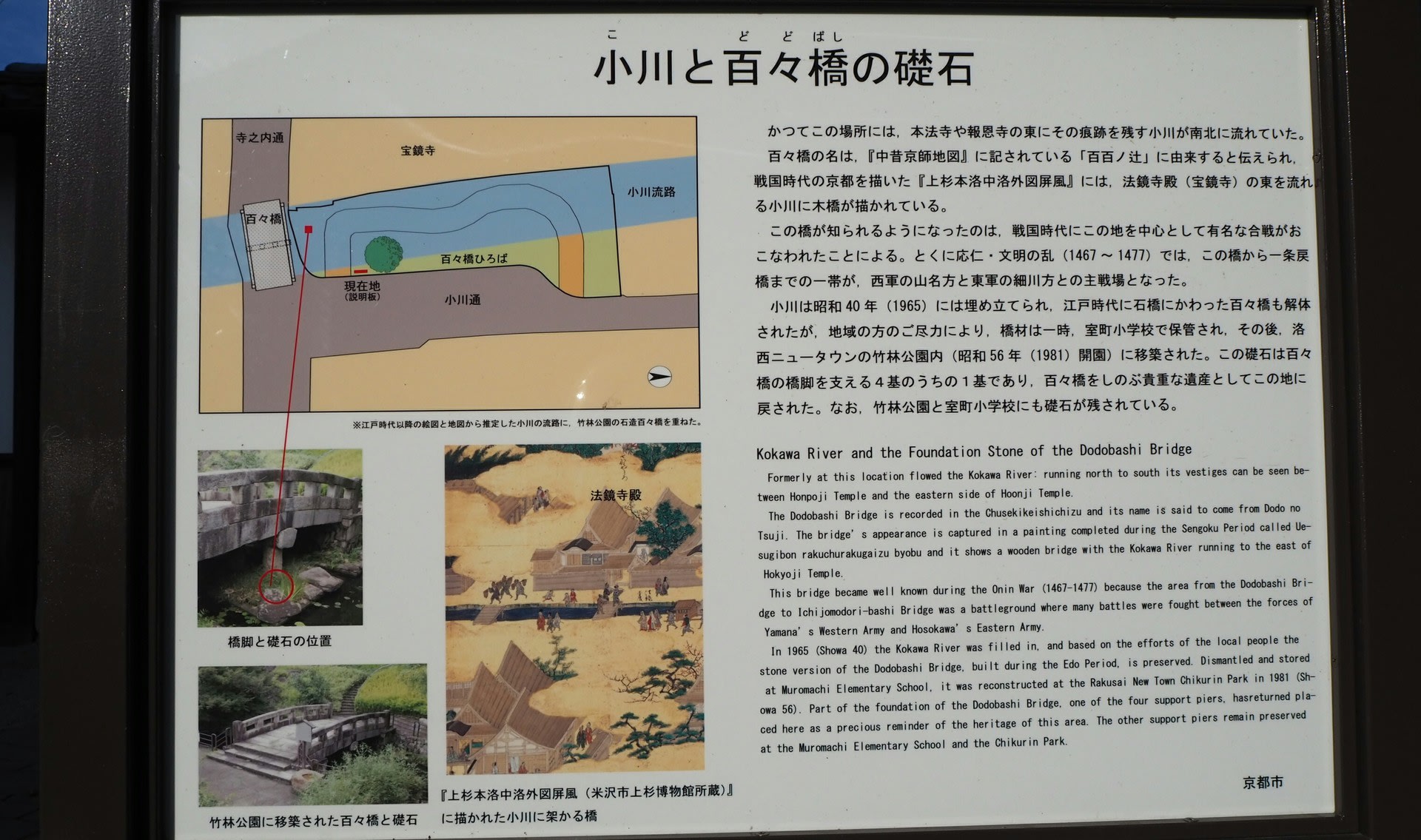

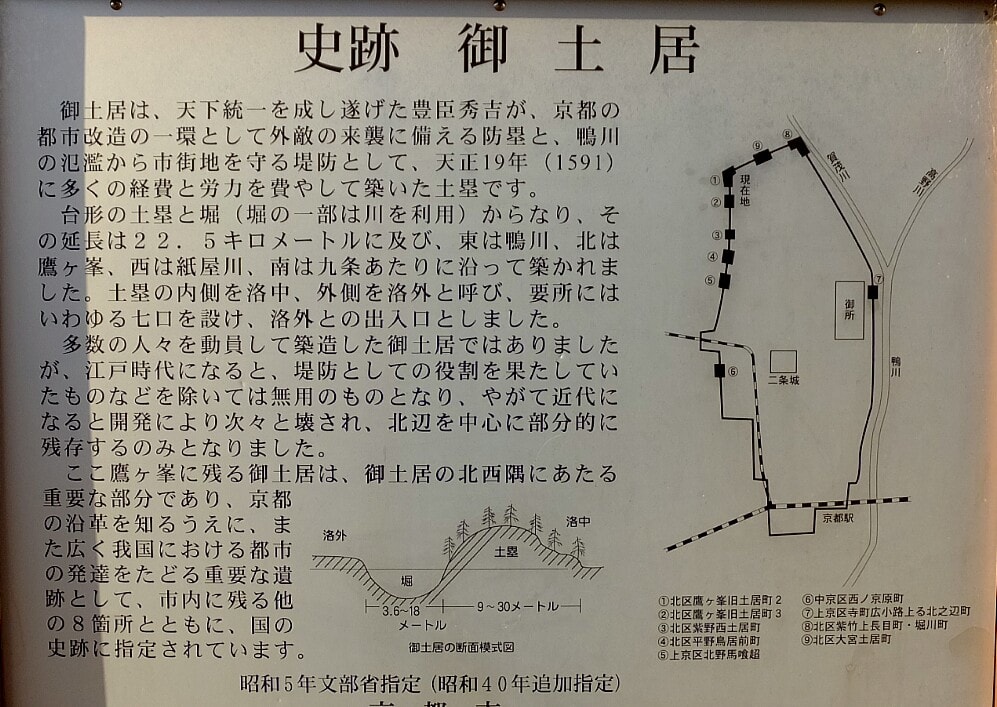

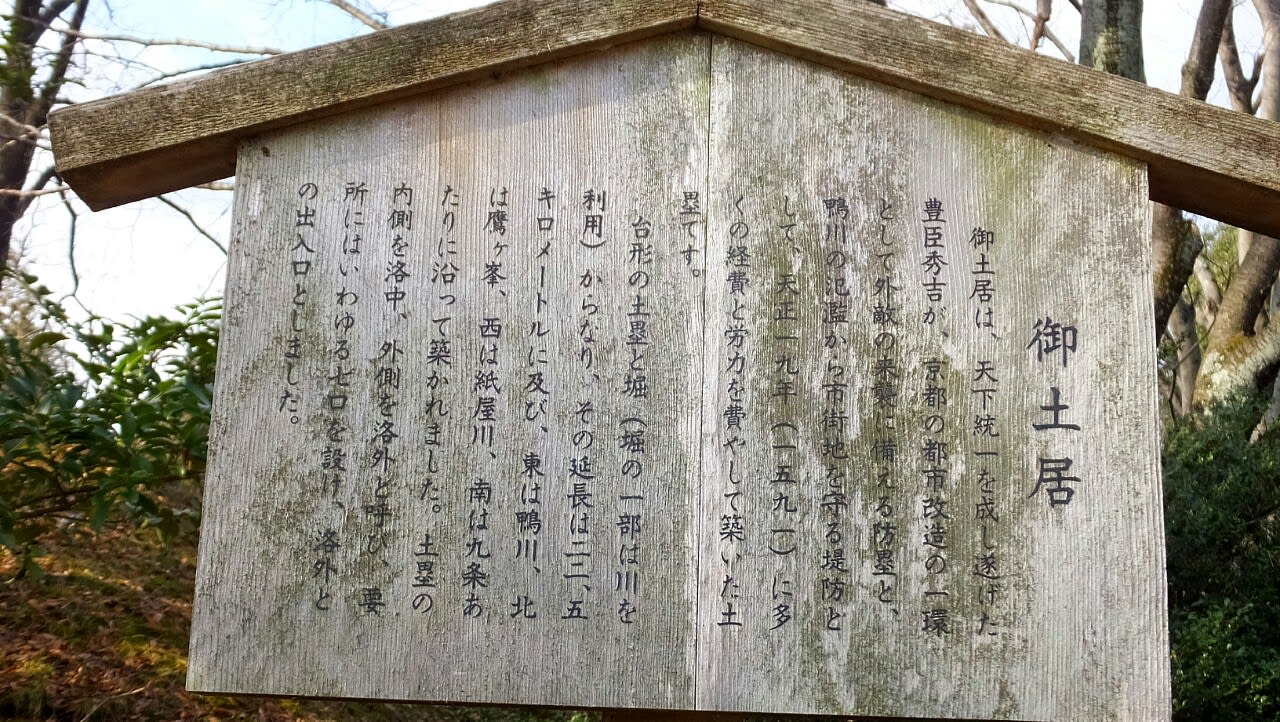

応仁の乱で焦土になり、秀吉の京都改造、さらには徳川家康による二条城建設などで、平安京の遺跡はほとんど残っていないのです。

それでも長年の発掘調査で詳細な建物跡が解明されてきました。

かつての都の中心を石碑や説明板をもとにブラブラ散策も良いものです。