コメさんから「靴が焼けた」というメールが来た。一瞬、誰の靴が燃えたのかと思ったが、わたしの登山靴。

前回、素焼きの後に、縁のところを削っていたら、台と靴の接着が悪くてずれたため、靴ひもが千切れた。うわーーん。という感じだったが、どべ(どろどろの土)みたいな接着剤があって、何とかくっつけてもらった。

その後、パレットにある色で青の色を塗って仕上げたのが再度窯入れしてもらって焼きあがったのだ。簡単にはいかない。小学生の工作みたいだ。

釉薬のおかげで、土台とうまくくっついて良かった。次回は赤い靴にしたい。

日曜に「加賀九谷焼展」を、廻った。加賀市の「石川県九谷焼美術館」と、小松「小松市立博物館」、能美市「能美市九谷焼資料館」の、3か所を九谷焼仲間と3人で回った。

お馴染みの九谷焼だが、何回観ても青手の色の美しさや、赤絵のち密さなどには、ため息が出るばかりだ。地域がちがうと、それぞれの特色があることがわかる。

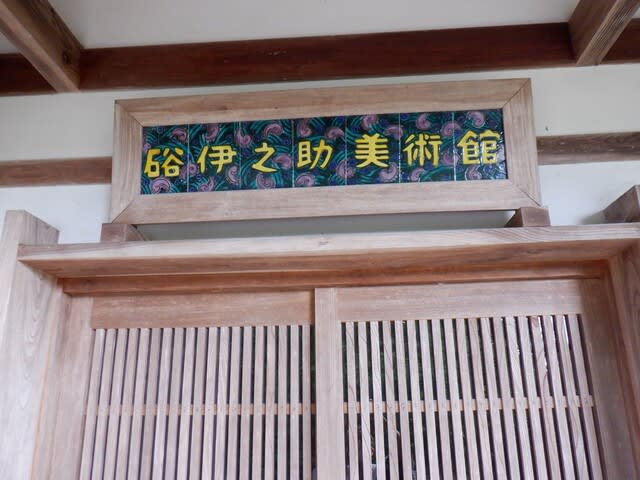

最後に、能美市の資料館へ行った後、浅蔵五十吉美術館に寄った。このような美術館があるとは知らなかった。日曜だが、客は殆どいなかった。素晴らしい設計の美術館なのに。

九谷焼を習いに行っているところのH先生より、保育園の九谷焼体験を手伝ってほしいといわれ、お手伝いに出かけた。年長の子供とはいえ、色が分からない絵の具を筆で塗るというのは難しいだろうと思う。筆も、他の絵の具を混ぜてはいけないので、ビニルシートで色分けをして、皿を持って歩くのである。

みんな、熱心に卒園制作に取り組んでいる。

作品は、子どもでなくては描けない素晴らしい絵だ。こちらの方が勉強になる。

「それでは、先生方にお礼を言いましょう。」という先生の声に「ありがとうございましたっ!!」という元気な声。

わたしは、単なるアシスタントなのだが、子供たちからみると先生なのだろう。そこは、にこやかに笑いながらフェイドアウトして、せっせと筆を洗いに行った。

どんな色に焼きあがるか、子供たち以上にどきどきする。

前に作品展に出す時に、作品の名前って大事だよねえと、友達と話していた。

名前があると、観る人に先入観を与えてしまうのではないかと思う。しかし、無題では、作品を整理するとき、あるいは売れたときなど、何を売ったか、何が棚の中にあるかが分からなくなる。

例えば、花ならその花の名前を書けばよいが、同じ花をたくさん描いたら「しあわせのひまわり」とか、「ひまわりの青春」とか、絶対つけないな。「ひまわりその1」「ひまわりの一生」考えたら、センスのないことに気付いた。

さて、90歳になった父に4月の誕生祝に描いたぐい呑みは、まさしく父の誕生日にふさわしい情景だが、やはり題名がない。長い入院で、お酒を呑むことも出来ないが、明日外泊をするので迎えに行き、ほんの一口飲んでもらおう。

さて、父はなんという名前を付けるだろう。実家の山で採れるものを、小さなぐい飲みにぐるりと描いたのだが。

筍の小さな芽などは、この状態で筍を見つけて掘ったら最高の食べごろだろう。

それにしても、大型連休に用がないのは超寂しい。本来なら、明日の弓道の審査を申し込んであるので行きたいぐらいだが、京都は今年も遠かった。

しかし、石川県勢の吉報が舞い込んで来たらよいなあと思う。

なるべく家にいて出来ることを楽しむのにちょうどよいのが、オーブン陶芸。

焼くのは真夜中。夜間電力を利用して。植木鉢を入れるものと、3歳の孫娘のおもちゃ。土鍋とコーヒーカップとテーブルと・・と、楽しんでいるのはわたしで、実際にはそれほど喜ばなかった。おまけに、土いじりは手が荒れる。

少しいびつだが、花を入れたら可愛いではないか。わたしが立っているだけでも明るい我が家だが、小百合とはいえ飽きがくるというもの。そうだ、入れ物を替えるだけで可愛いのだ。しかし、春のお洋服はオーブンでは作れない。

立春を迎え、徐々に太陽を浴びることが出来たら嬉しい。

先生の工房が諸処の事情で移転した。工房開きの祝いに行き、久々に色を塗る。

旦那の入院と自宅療養のため、九谷焼を休んでいた間、唐子の茶碗を是非ともという方がいて、その方のお蔭で再開の機会を得た気がする。明るい工房で筆を取っていると、ひたすら作業だけに集中し無心になる。

弓を引いているときのほうが雑念があるなあ・・。また、弓引き童子を描くぞおお・・・

先週、三人展の打ち上げのため先生と生徒2名で、小松の東山にある「西洋料理健」へ行った。

東山は筍がとれるところらしい。竹藪を借景にした個室だった。ランチの客でいっぱいのようだった。三人展が無事終わり、先生の誕生日も兼ねての打ち上げだ。わたしの作品は見習いの身の上なので売らないことにしたが、欲しいと言われた友達には改めて描くこととした。これから先、累積赤字にならないよう考えなくてはならない。

「健」では山本長佐さんの器が使われてる。青色で描かれている器と西洋料理との組み合わせは素晴らしかった。料理も器も互いに引き立てあって、高級感がある。

3月9日から始まった三人展に、毎日、必ず知り合いや友達が来てくれるので嬉しい。今日はアスリート系の先輩が来てくれて、「見直した・・」と、言ったので、では今までは?と、突っ込んだ。その先輩とは一緒に東京出張した折に、お台場で昭和の街並みのところで「喜一のぬりえ」を買った私のことを覚えていて「ぬりえなんて何で買うんやろと思ったわ。そもそも絵が好きやったってことか・・」と、言われた。そのことを、すっかり忘れていた。自分が忘れていたことを他人が鮮明に覚えているということは怖いことだ。確かに喜一のぬりえは買った覚えがある。あこがれていたのだ。小さいときに欲しかったのだった。でも、これはわたしの娘たちも大好きなものだ。親の影響か。

作品は、娘たちに言わせると、「家でみると大したことがないが、ここに並べるとそれなりに見えるね・・」と、いう。確かに、この庭の美しいところに並べるとそんな気もする。何点か嫁入り先が決まったが、持ち帰ったらしょうもないと思われたりして。

会期中、両親が見に来たいというので送迎し、父は相変わらずわたしの馬の絵に難癖をつけ、先生とkomeさんに愛想をふりまいて、しゃべるだけしゃべって、早々に帰るといい、先日「血管が切れて死ぬかもしれない」と、騒いでいたとは思えない。足元は危ういが口は相変わらずで、「いざという時の予行演習や」と、ひょうひょうとしている。母は「予行演習は何回もされたら周りがかなわんわ」と、あきれていた。おまけに、母はせわしない父のせいで、可愛いkomeさんの猫の置物をじっくりみることが出来ずに残念がっていた。

皿が焼きあがったと連絡があり、姑に「皿が焼けたし、先生の所へ行ってくるわ」と言うと、耳の悪い婆さんは「えっ!!先生のとこ燃えたんか!」と驚く。「茶碗が焼きあがった・・」と言い換えたら、あぁ、びっくりした・・という。さて、塗りあがった皿と、焼きあがった皿を比べよう。

頭の中で想像して塗るのだが、やはり焼きあがると嬉しい。まずは出来上がりを喜び、細かい反省は後回しだ。フィボナッチは目立たなくなった。実家の父に見せたら「カレーライスか」ときた。「ハンバーグや」と、わたし。

義理の妹から頼まれた抹茶茶わんもできた。孫は稲を「ススキか・・」と言う。雀は鳩かと言われる。みんなの想像力をかきたてる作品であるということだ。まだまだ修行が必要だ。

ひまわりを描いてみたらと、先生より大皿を渡された。どちらかというと百合とかぼたんを考えていたが、ひまわりのほうが描きやすいと思いながら図鑑を借りてきてみると、整列しているひまわりの種になる部分が美しすぎる。

いい加減な性格のわたしは筆が進まない。ちょうどEテレで「ひまわり」を放送いると主人がいうので、観たら数学の番組だった。黄金比率とはよくいうが、このひまわりは「黄金花」らしい。ますます描けなくて数日が過ぎた。

中心からフィボナッチというひとが見つけた数列で構成されている。目からうろこ。知って驚き。フィボナッチ数列は、1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 と増える。これは、ひまわりの中心から種(花)が増える数である。木の枝分かれも同じ法則だ。

知らなかったことを知ると嬉しくなる。いや興奮に近い。誰彼となく言ってしまいたくなる。しかし、娘たちは数列よりフィボナッチの名前の方に反応していた。ちなみにフィボナッチとはあだ名で、本名「レオナルド・ダ・ピサ」という。ピサ村のレオナルド。ついでに「レオナルド・ダ・ヴィンチ」は、ヴィンチ村のレオナルドだそうだ。フィボナッチの意味は分からない。うちの旦那ならさしずめ「デカ頭」とかつけるが。

論理は美であり 美は論理である(「虚数の情緒」黄金比より)

意を決して描きはじめたが、微妙にごまかしが出る。ああ性格がもろに出る。恐ろしや・・

童子の茶碗の色を塗り始めたが、しょっぱなから色を間違えた。九谷焼の絵の具は、緑は茶のような色だし、黄色灰色に見えるし、とにかく絵の具を溶いたガラス版に書いてあるラベルに頼るしかない。

塗りすすむごとに不安は増していく。スケッチブックに塗った色の通りになるとは限らない。

とにかく緑を塗ったあと、並べたら5客はまるで5人並んだ弓引き、昇段審査のような気がした。

先生の工房の窓からは秋の木々が見える。

弓を引いていて、なかなか満足のいく矢が出ないのと同様、絵付けの線一本も、満足に引けないのである。なんと引くことは難しいか。そう言えば、高い買い物をした時も、なかなか値段を引いてもらえない。簡単に引くのは、亭主の駄洒落くらいだ。

娘たちが新築の家へ引っ越し、部屋が空いたので、早速小屋にあった座卓を運び、九谷焼の絵付けをする場所を作った。自分の部屋ができるということは嬉しいものだ。ここは、我が家の工房と呼ぼう。

まだまだ筆もうまく運べないが、とにかく静かな時間を過ごすことができる。さて、いよいよ描き始めたら、筆が太すぎる。呉須用の水をペットボルトに入れたら、間違えて飲みそうになったり、なんだかまだ落ち着かない。

komeさんに聞いて、まず筆を寺井の千圃堂というところまで買いに行った。いろいろ欲しいものが並んでいたが、まだまだ未熟者なので手が出ない。

さて、小品だが取りかかるとするか。ああっ、いかん。茶碗の童子に弓を引かせて、自分自身が弓を引いていないことに気付いた。