正林寺御住職指導(R4.10月 第225号)

宗祖日蓮大聖人の「立正安国論」は申すまでもなく、「正を立てて国を安んずる」御指南のことであります。「申状(もうしじょう)」とは、下位の者から上位の者に向かって差し出される上申のための文書様式のことをいいます。元来、申文(もうしぶみ)と同義語であり、後世において天皇・太政官への官位申請等に限定されて用いられるため、申状とは区別されています。

当宗の申状について、総本山第六十五世日淳上人は、

「申状は取りもなほさず大聖人様の御正意を単的に謂ひ表して時の幕府朝廷にささげたものであります。」(淳全上巻197)

と御指南あそばされております。

さて、十月は「御申状」が捧読される御会式の月に当たります。末寺での御会式奉修では、住職の「立正安国論」の捧読をはじめ、布教区(県)内僧侶による「御歴代上人御申状」の捧読があります。

式の次第は、献膳の儀からはじまり、方便品・寿量品長行の読経のあと、捧読は始まります。

一番はじめは、鈴座に着座された僧侶から第九世日有上人の御申状捧読。

中興の祖・日有上人によってしたためられた御申状です。日興上人・日目上人の第百回遠忌に当たる永享4(1432)年に足利幕府の将軍・足利義教に与えられたものです。

第二十六世日寛上人は『立正安国論愚記』に、

「日有師の申状に云く『爾前迹門の諸宗の謗法を対治して法華本門の本尊と戒壇と並びに題目の五字を信仰せらるれば、一天安全にして四海静謐ならん』と云云」(御書文段7)

と。

二番目に、御会式奉修寺院の住職により立正安国論の捧読。

宗祖日蓮大聖人、御歳39の時に当時の最高権力者・北条時頼に提出された第一回の諌暁書です。御会式では、結論となる最後の御文を捧読します。

『立正安国論』に、

「汝早く信仰の寸心を改めて速やかに実乗の一善に帰せよ。然れば則ち三界は皆仏国なり、仏国其れ衰へんや。十方は悉く宝土なり、宝土何ぞ(やぶ)壊れんや。国に衰微(すいび)無く土に破壊(はえ)無くんば身は是(これ)安全にして、心は是禅定ならん。此の詞(ことば)此の言(こと)信ずべく崇(あが)むべし。」(御書250)

と。

三番目に、日蓮大聖人の御申状捧読。

文永5(1268)年の正月、蒙古の属国になるようにとの牒状が鎌倉幕府に届けられ、2月には蒙古の使者が到来しました。鎌倉幕府はなすすべもなく、ただ邪宗の寺社に祈祷をさせるばかりでした。日蓮大聖人は今こそ国諌の時と感じられ、かつて『立正安国論』を託した宿屋左衛門入道に宛てて、再度、執権北条時宗に内奏するよう、この書状をしたためられました。

『宿屋入道許御状』に、

「其の後(のち)書絶へて申さず、不審極り無く候。抑(そもそも)去ぬる正嘉(しょうか)元年丁巳八月二十三日戌亥(いぬいの)刻の大地震、日蓮諸経を引いて之を勘(かんが)へたるに、念仏宗と禅宗等とを御帰依有るがの故に、日本守護の諸大善神、瞋恚(しんに)を作して起こす所の災ひなり。若し此を対治無くんば、他国の為に此の国を破らるべきの由、勘文一通之を撰し、正元二年庚申七月十六日、御辺(ごへん)に付け奉りて故最明寺入道殿へ之を進覧す。」(御書370)

と。

四番目に、第二祖日興上人の御申状捧読。

日興上人、85歳の時に内乱が続く衰亡期の鎌倉幕府の執権・北条守時に提出されたもので、この3年後、北条氏は滅亡しました。

日寛上人は『立正安国論愚記』に、

「興師の申状に云く『爾前迹門の謗法を対治し法華本門の正法を立てらるれば、天下泰平国土安全たるべし』と云云。『爾前迹門の謗法を対治し』とは即ちこれ邪を破するなり。『法華本門の正法を立てらるれば』とは即ちこれ正を立つるなり。『天下泰平国土安穏(全)』とは即ちこれ安国なり。この中に『法華本門の正法』というとは、即ち三箇の秘法なり。」(御書文段6)

と。

五番目に、第三祖日目上人の御申状捧読。

日目上人は天奏の途上、美濃の垂井で御遷化されました。この御申状はその時に持参されたもので、お供の日尊・日郷両師によって後醍醐天皇に奏呈されたと伝えられています。

『日目上人御申状』に、

「法華本門の正法を立てらるれば人も栄え国も栄えん、望み請ふ殊に天恩を蒙り諸宗の悪法を棄捐せられ一乗妙典を崇敬せらるれば金言しかも愆たず、妙法の唱閻浮に絶えず玉体恙無うして宝祚の境天地と彊まり無けん、日目先師の地望を遂げんがために後日の天奏に達せしむ、誠惶誠恐謹んで言す」(富要8-337)

と。

六番目に、第四世日道上人の御申状捧読。

この御申状がしたためられた延元元(1336)年は南北朝の動乱の最中で、5月には楠木正成が兵庫・湊川で戦死するなど、たび重なる戦乱と災害により、社会不安は増大しつつありました。

『日道上人御申状』に、

「早く権迹浅近の謗法を棄捐し本地甚深の妙法を信敬せらるれば、自他の怨敵自ら摧滅し上下の黎民快楽に遊ばんのみ、仍て世のため誠惶誠恐謹んで言す」(富要8-339)

と。

七番目に、第五世日行上人の御申状捧読で、捧読の儀は終了します。

日道上人より血脈相承を受けられた日行上人は、一国の混迷を憂慮され、この御申状を後村上天皇に提出されるために京都に赴かれました。その時、征夷大将軍であった足利尊氏にも諌状を提出されたと伝えられています。

『日行上人御申状』に、

「諸宗の謗法を停止せられ当機益物の法華本門の正法を崇敬せらるれば四海の夷敵も頭を傾け掌を合せ一朝の庶民も法則に順従せん、此れ乃ち身のために之れを言さず、国のため君のため法のため恐々言上件の如し」(富要8-341)

と。

立正安国論ならびに御申状捧読後には、僧俗一致・異体同心して題目三唱を行います。題目を唱えることにより、参詣された信徒も御申状を捧読した意義を身口意の三業にわたり徳を積むことになります。

その身口意の三業にわたり徳を積むとは、心肝に染めるための「申状の骨をよく心に入れて頂くこと」であり、日淳上人は、

「私どもの宗旨の教えは、お会式の時僧侶が申状と申して、巻物を先ほどの六人のものが読みましてございます。これが、申状でございまして、申状は、改めて申し上げるまでもなく、大聖人様からおあとの日興上人様、三番目にあとをおつぎになりました日目上人様、そういう方々が、『日蓮大聖人様の教えでなくてはならぬ』又『どうしてそうでなくてはならないか』ということを、時の朝廷へ申し上げて、或は幕府へ申し上げまして、そうして国家を諌暁するといいまして、正しい信仰を立てなくちゃいかんという事を申し上げた、これを申状と申しております。

ですからこの申状の中に私ども宗旨の骨が皆お説きになっているわけでございます。ですから、申状の骨をよく心に入れていただきますれば、それで大聖人様の教えはまちがいなく段々と会得してまいることができるわけでございまする。

そこで申し状の中で、一番要めの所はどんなことかと申しますると、仏法というのは弘まるのに順序がある。この釈迦が亡くなられてから時代を三つに分けてある。正法、像法、末法といいますが、その三番目の末法という末の世の中においては、お釈迦様の仏法では利益を生ずることはできない。日蓮大聖人様がお出ましになつて、三大秘法という大法をおたてになつて世間を救うのです。このことを皆お説きになっているわけです。」(淳全上巻215)

と御指南であります。さらに、

「御申状を拝しますれば、建宗の目的が正法を立て国を安ずるにあり、その正法とは三大秘法にあるとせられてをり、宗旨の肝要を御示し遊ばされてをります。一切の御文書に於ける入門の御書と申すべきであります。世上稍々もすれば何んの用意もなく大聖人の御書に直々に接し奉るが故に御書の広大にして甚深なるに迷惑してその帰趣する処を知らず、ために偏見に堕するのであります。若し申状を拝して御書に接しますれば、羅針盤によつて大海を航すると同じであります。」(淳全下巻1155)

と、申状を拝して御書に接すべきことを御指南あそばされており、心肝に染めて心の財としましょう。

捧読の儀は、大聖人ならびに御歴代上人の折伏の御精神を現代に示し、一切の民衆救済のために御本仏大聖人の大白法を忍難弘通することをお誓いする峻厳な儀式であり、この信心を御宝前に顕すことによって、本因妙の広宣流布が必ず成就することを示すのであります。

御申状捧読のあと、自我偈の読経、唱題と進められ、僧侶による布教講演が行われます。そして、最後にお花くずしの儀をもって、法要の一切は終了します。

御会式とは、宗祖日蓮大聖人が弘安五(1282)年10月13日に御入滅され、滅・不滅、三世常住のお姿を示されたことをお祝いする儀式であります。

御会式奉修の一年に一度、御宝前は桜の花を飾り荘厳申し上げます。花飾りは、仏教における世界観である須弥山説に基づいています。

感染対策を万全に、御参詣をお待ちしております。

御法主日如上人猊下は、

「折伏に当たって大事なことは、大御本尊様への絶対の確信と、何ものにも恐れない勇気と、相手を思う慈悲の心であります。

しこうして、この確信と勇気と慈悲の心は、大御本尊様への絶対信から生まれてくるのでありますから、折伏に当たっては、まずしっかりと唱題に励み、その功徳と歓喜をもって折伏に打って出ることが肝要であります。」(大日蓮 第920号 R4.10)

と御指南あそばされております。それはまさに、立正安国論ならびに御申状捧読の儀は、「確信と勇気と慈悲の心」からと「大御本尊様への絶対信から生まれてくる」折伏の大精神を心肝に染めるための重要な、御会式で奉修すべき捧読であります。さらに御指南のなかでも要中の要に当たる末法万年尽未来際までも伝承すべき、御指南であると拝し奉ります。まさしく「正を立てて国を安んずる」との立正安国の御精神であり、「仏になる道は此よりほかに又もとむる事なかれ」(御書868)であります。その求道心のもと異体同心・講中一結することが大事です。

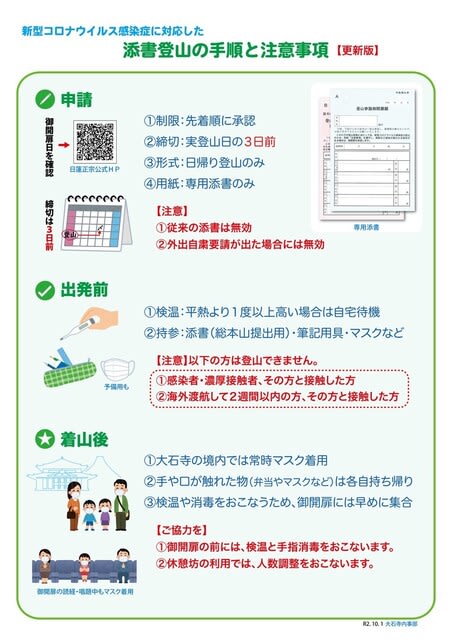

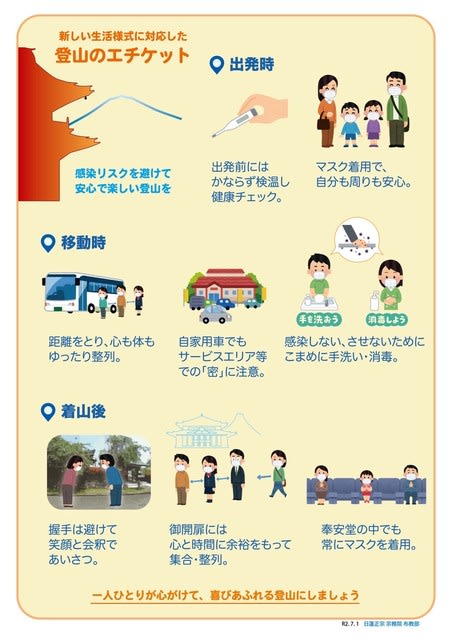

最後に、11月(5日・14日・26日)に総本山において、富山の蘭室の友に交わるための大切な法華講講習会(全3期)が開催されます。御法主日如上人猊下の謦咳に触れて御講義を直接賜ることができます。10月5日(水)PM7時からインターネットでの予約受付が開始される予定です。予約後は所属寺院にて正式な手続きを申し込み願います。山法山規を心得て登山させて頂きましょう。

この度の講習会は、まさに、

「経の心をしれる僧に近づき、弥法の道理を聴聞して信心の歩みを運ぶべし。」(御書1457)

と御指南である、実践につながる講習会であります。「御指南を拝し奉る心得」を身口意の三業に心がけて拝聴願います。そして、「唱題行の功徳」をさらに積んで、折伏誓願目標達成に向けて精進していきましょう。

宗祖日蓮大聖人『撰時抄』に曰く、

「一渧(てい)あつまりて大海となる。微塵つもりて須弥山となれり。日蓮が法華経を信じ始めしは日本国には一渧一微塵のごとし。法華経を二人・三人・十人・百千万億人唱え伝うるほどならば、妙覚の須弥山ともなり、大涅槃の大海ともなるべし。仏になる道は此よりほかに又もとむる事なかれ。」(御書868)