正林寺御住職指導(H30.7月 第174号)

七月七日は「七夕」といわれております。この夜、天の川の両側にある牽牛星と織女星が、年に一度会うといわれ、この星に女性が技芸の上達を祈ればかなえられるといわれ、奈良時代から貴族社会では星祭りが行われていました。これは中国伝来の乞巧奠(女子が手芸・裁縫などの上達を祈ったもの)でありますが、一方日本固有の習俗では、七日盆(盆初め)に当たりました。

その前日、六日の夜には五色の短冊に歌や字を書いて七夕竹に結び、手習いや技芸の上達を祈る世間一般のならわしがあります。七夕竹を七日に川や海に流す七夕送りをする地域もあります。

さて、当家においては宗祖日蓮大聖人が『秋元殿御返事』に、

「七月七日は華の一字の祭りなり、申を以て神とす。」(御書334)

と仰せであります。開会の上から七月七日には御本尊へ祈ることが何よりも大切です。

その開会について大聖人は『諸宗問答抄』に、

「絶待妙と申すは開会の法門にて候なり。此の時は爾前権教とて嫌ひ捨てらる所の教を皆法華の大海におさめ入るゝなり。随って法華の大海に入りぬれば爾前の権教とて嫌はるゝ者無きなり。」(御書32)

と仰せであり、法華の大海におさめ入るゝ七夕の習慣は、法華経の体内の権として蘇生され、「七月七日は華の一字の祭りなり」との教えから御本尊へ祈念する習慣、朝夕の勤行が大事になります。また七夕の習慣は随方毘尼や四悉檀の世界・為人悉檀という意味から、謗法的な要素を無くした化儀において「七月七日は華の一字の祭りなり」との教えを根本とした自行化他が肝要です。

さらに仏教本来の祈念・祈り方を、化他行の折伏を観点に、世間一般での「七夕」を見つめ直す時ともなり、これを機会に七夕で願い事を期待する人々への折伏に精進する縁とすることが必要です。

それはまた大聖人が『太田左衞門尉御返事』に、

「予が法門は四悉檀(しつだん)を心に懸けて申すなれば、強(あなが)ちに成仏の理に違はざれば、且(しばら)く世間普通の義を用ゆべきか。」(御書1222)

と仰せの意味からも通じるものと拝します。

この「華」とは文上において『法華辞典』に、

「草木の花。人間界及び天上界の清浄な花 仏陀に供養するため天から雨らす。特に蓮華の華、又は妙法蓮華経の華の一字を指す場合もある。」(法華辞典293)

との意味があります。さらに文底においては極理の師伝の上から深意が当家にはあります。

御書には南無妙法蓮華経以外に「華」のつく文証は、香華・散華・優曇華・華果成就・宝樹多華菓・雨曼陀羅華などが御文としてあります。御本尊への清浄な供養の在り方と果報について御指南があります。

「七月七日は華の一字の祭りなり」との教えから、七月七日は御本尊への七夕に因んだ祈念と同時に、御供養の姿勢について改めて確認する大事な日にもなるでしょう。

そこで「御供養」について、当宗を知らない世間では「御布施」と混同されることが多分にあります。

御法主日如上人猊下は違いについて、

「ただし本宗においては、例えば御僧侶にお経をあげていただいたときも、『御供養』と言います。けっして『お布施』という言葉は使いません。他宗では布施という言葉を使っているようでありますけれども、本宗では御供養と言っております。それは、僧侶個人ではなく、あくまでも仏様に捧げ奉るという意味があるのです。そういう意味で御供養という言葉を使うのです。普通、布施という言葉には『施す』という意味がありますけれども、私どもは御本尊様に捧げ奉るという意味から、『御供養し奉る』『御供養申し上げる』と、このように言っているのであります。」(功徳要文13)

と「御供養」と「御布施」の違いについて御指南であります。

先程の七月七日の七夕に因んだ祈念は、三月三日の桃の節供と五月五日の端午の節供にて祈念したことへの、さらなる成就と法統相続、一生成仏に向けての祈念を行うことでもあり、大聖人が『祈祷抄』に、

「法華経をもていのらむ祈りは必ず祈りとなるべし」(御書622)

との大切な「祈念日」となるでしょう。

それは大聖人が『新池殿御消息』に、

「因果のことはりは華と果との如し」(御書1363)

と仰せであります。

一年の折り返し時期としても、年頭からの志と、さらに桃の節供や端午の節供においての因果のことわりが、途中経過として確認する必要な日にもなります。前半戦の反省を踏まえて、後半戦の決起に向けたスタートにもなります。それが「七月七日は華の一字の祭りなり」との大聖人の教えと拝します。

そして「祭り」とは、「祭る(動詞)」の名詞形であり、「祭る」は一般的に供物・奏楽などをして、神霊を慰めるという意味と、一定の場所に神としてあがめ鎮めるという意味があります。

当家における「祭り」の意味は、「奉(たてまつ)る」との意味も含まれて、法華講員宅に安置し奉る「奉書写之」と認められた御本尊への知恩報恩との意義から御供養という意味があると拝します。

さらに本宗の根幹である「本門戒壇の大御本尊」と「唯授一人の血脈」の二大事を奉る信心を、身口意の三業にわたり確認すべき非常に大事な「まつり」の意義が存します。

それは「七月七日は華の一字の祭り」と同じように、「正月は妙の一字のまつ(祭)り」「三月三日は法の一字のまつり」「五月五日は蓮の一字のまつり」「九月九日は経の一字のまつり」との「まつり」は、御本尊を拝し奉る信心においての姿勢を教えられた自行化他にわたる御指南と拝します。その上からも大聖人が題目を唱える姿勢として『御義口伝』に、

「南無妙法蓮華経と唱へ奉る」(御書1776)

と、また『御講聞書』にも、

「此の経を持ち奉る時を本因とす」(御書1820)

という「奉る」ことが大切であると仰せです。

故に、御本尊は「ただの物」ではなく、奉るべき、非常に尊く崇高で大事な本尊です。

特に、信心において入信間もない法華講員や入信して数年経過しても御本尊への勤行唱題やお給仕がままならない方への育成には、まず「且く世間普通の義を用ゆべきか」との教えから、五節供に因んで誘引して御本尊への渇仰恋慕が発起するように促された育成の起点ともなる五節供という節目です。寺院参詣で大事な御講参詣が習慣になるための前段階として、五節供のまつりを起点に寺院参詣の習慣を定着する機縁ともなります。まさに大聖人は『秋元殿御返事』に、

「第六に云はく『一切世間の治生産業は皆実相と相違背(あいいはい)せず』云云。五節供の時も唯南無妙法蓮華経と唱へて悉地(しつじ)成就せしめ給へ。」(御書335)

と仰せの意味から、育成の過程で時には必要となるでしょう。

一般世間での華やかな一時的な「祭り」という印象とは異なる、当家での大聖人が御教示の「祭り」とは仏国土実現の常寂光土であります。それは広宣流布の暁におけるところの五節供には、世俗での桃の節供と端午の節供や七夕の日には、何よりも三大秘法の御本尊を祭る(奉る)ことが正意であり、重んじられる世の中になることを確信致します。

まさにそれは日興上人が『日興跡条々事』に、

「日興が身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊は、日目に之を相伝す。本門寺に懸け奉るべし。」(御書1883)

との「本門寺に懸け奉るべし」と仰せの実現であり、大聖人から日興上人が遺言され相伝なさった大切な「祭る(奉る)」であると拝し奉ります。大聖人が『秋元殿御返事』に仰せの「まつり・祭り」(御書334)は一往・付文との意味では「治生産業」「世間普通の義を用ゆべき」との世界・為人悉檀的側面からの御化導や育成による門内摂受と拝し、再往・元意について広宣流布の暁を御構想あそばされての「本門寺に懸け奉る」との重要な意義が存すると拝し奉ります。

その「本門寺に懸け奉る」とは、まさに大聖人が『秋元殿御返事』に、

「何を以て正意としてまつり候べく候や云云。」(御書334)

との「正意」であり、三大秘法である本門戒壇の大御本尊を奉ることであります。

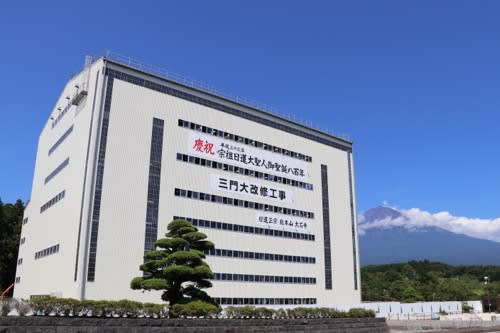

その広宣流布の暁を現実にするための目標が、日蓮正宗において時の御法主上人猊下より御指南を賜り、目指していく信行が法華講衆の使命です。それが宗祖日蓮大聖人御聖誕800年での誓願であります。

今月七月十六日は申すまでもなく、大聖人が『立正安国論』を鎌倉幕府の最高権力者であった五代執権の北条時頼(最明寺入道)に対して奏呈された日であります。その『立正安国論』御述作の意義からも、信仰の寸心を改めた五節供の本来あるべき姿、「妙法蓮華経の五字の次第の祭りなり」(御書334)との御指南の正意を顕揚していくことが大切でしょう。

以上の意義を確認いただき後半戦の信心活動に精進下されば幸いであります。

なお補足として、『日興跡条々事』の偽作説が、まことしやかにささやかれている現実があり、信じている方がいます。偽作説を主張する方には、第五十九世日亨上人の『富士宗学要集』に収録の『富士史料類聚』「第二僧俗譲状置文及び官憲文書等」(富要8巻17~18頁)を確認頂き、さらに高橋粛道御尊師の著書『日蓮正宗史の研究』の「日興跡条々事」(278~291頁)を一読され、偽作説を改められることを強く望みます。

宗祖日蓮大聖人『立正安国論』に曰く、

「広く衆経を披(ひら)きたるに専ら謗法を重んず。悲しいかな、皆正法(しょうぼう)の門(もん)を出でて深く邪法の獄(ごく)に入る。愚かなるかな各(おのおの)悪教の綱に懸(か)かりて 鎮に(とこしなえ)に謗教の網に纏(まつ)はる。此の朦(もう)霧(む)の迷ひ彼の盛焔(じょうえん)の底に沈む。豈愁(うれ)へざらんや、豈苦しまざらんや。汝早く信仰の寸心を改めて速やかに実乗の一善に帰せよ。」(御書250)