正林寺御住職指導(R3.6月 第209号)

毎年6月の第3日曜日は、父に感謝する、父の日です。母の日はあるのに、なぜ父の日はないのかとの経緯から世間的に定着したようです。

しかし、仏法の観点である四恩報謝からは「父母の恩」とされて、別々に考えることはできないことでもあります。

そのため宗祖日蓮大聖人は『千日尼御前御返事』に、

「父母の恩の中に慈父をば天に譬へ、悲母をば大地に譬へたり。いづれもわけがたし。」(御書1251)

と父母は天地に譬えられ、分けがたいことを仰せであり、『上野殿御返事』には、

「父母の恩のおも(重)き事は大海のごとし」(御書1463)

とも仰せであります。

その上から委細に三世を知る大聖人は『上野殿御消息』に、

「一切衆生の恩を報ぜよとは、されば昔は一切の男は父なり女は母なり。然る間生々世々に皆恩ある衆生なれば皆仏になれと思ふべきなり。」(御書922)

と、過去世である無始以来過去遠々劫から父母との関係について、現在、一切の男女が昔は父母であるため一切衆生の恩を報じるように仰せであります。さらには三世両重の十二因縁から末法万年尽未来際を見据えられての御指南と拝します。

御法主日如上人猊下は、

「大聖人様が『法蓮抄』に、

『然るに六道四生の一切衆生は皆父母なり』(御書815)

と仰せになっておりますように、衆生が三世にわたって三界六道の生死を絶え間なく繰り返す生命流転の相から見るならば、一切衆生は、まさに父母であることになるのであります。

つまり、私達には両親が二人います。その両親には、また両親がいるわけですから、一世代ごとに、どんどん二倍になっていくのです。ですから、これをずっと勘定していきますと、これはもう地球上をあふれてしまう数になってしまいますが、そんなに人類はいないのです。だから先祖をたどっていけば、どこかで兄弟であったり親子であったりして、Aさんも何代かさかのぼれば、実は親戚だったというようなことがあるでしょう。

大聖人様は、衆生が三世にわたって三界六道の生死を絶え間なく繰り返す、その生命流転の相からすれば、そのルーツ・因縁をたどっていくと、あなたとあなたは親戚かも知れないということになるので、一見、関係ないようであっても、まさに一切衆生が父母なのであるとおっしゃっているのです。」(御指南集28 P6)

と御指南であります。

さて、「世間普通の義を用ゆべきか」(御書1222)との御指南から父の日にちなみ、三世の現在世における父の恩について「慈父をば天に譬へ」との御教えから大聖人は『三世諸仏総勘文教相廃立』に、

「一雨の所潤(しょにん)なれば父の恩を知るが如し」(御書1419)

と仰せであります。しばらく空(天)から降らなかった雨が、ひとしきりに降ると地面は潤うため草木や作物には有り難いことです。

まさに一家の大黒柱である父の存在は一雨の所潤であり、非常に大きいため恩を知るようにとのことであります。

ゆえに大聖人は『上野殿御消息』に、

「父の恩の高き事須弥山(しゅみせん)も猶(なお)ひきし。」(御書922)

と仰せであります。

父の存在は一家の精神的支柱となり、人生の先行きに道筋を付けて、現コロナ禍で厳しい中、経済的にも家族を安心させる存在であります。

信心においても一家和楽である自受法楽の実現のために模範となります。

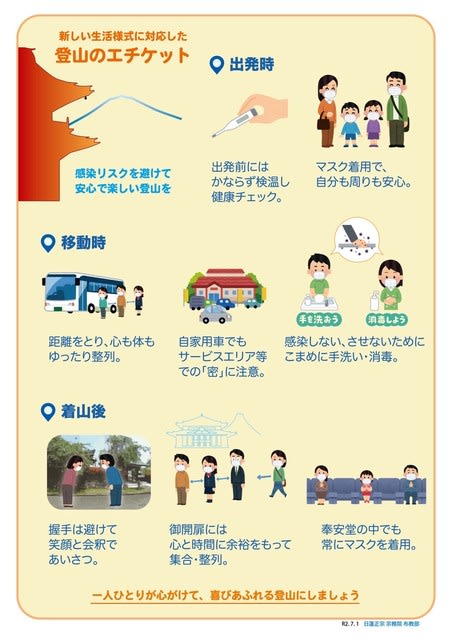

一家和楽のために不可欠な朝夕の勤行をはじめ御本尊への御給仕、所作仏事について模範的な立場になります。それは法統相続のためにも家族を育成する重要な存在となるからです。さらに家庭内での信心活動に止まらず、総本山への登山、寺院行事への参加や折伏と家庭訪問、御授戒・勧誡後の育成もしかりであります。

特に、折伏においては『立正安国論』の精神のもと意義と目的について、家族内では一番に理解を深める存在となります。折伏の実践においても広宣流布のために慈悲の折伏を心がけ、確実な折伏へとつなげるために謗法厳誡と明確な目標を持ち具体的な計画を立て実行力のある立場にあります。

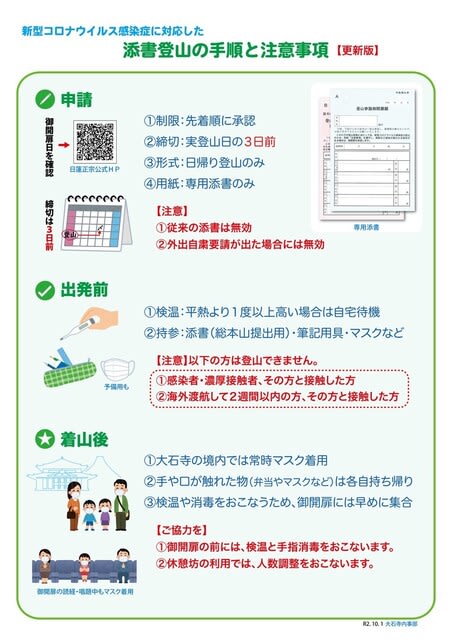

折伏後の育成においても、妙法の大功徳である自受法楽の境界を実感しながら、一人だけで信心はできないため異体同心を心がけ、新入信の方を育成するため身命を惜しまずコロナ禍中でも感染対策を講じながら安心安全を心がけた大切な家庭訪問を繰り返し、みんなで折伏戦に陳列し加わって講中一結への組織構築へつなげていきます。

さらには広布の戦士として折伏戦に必要な武器を充実させた活動にも取り組み、訓練をして使い熟せるように鍛錬し、さらなる実践へとつなげて、確実に地涌の友を育成して異体同心し、さらなる折伏戦に備えていく信心活動へのリーダ的存在でもあります。

そのため一家和楽の信心を構築する重要な存在となるため、父の恩を知る必要があります。

しかし、五濁悪世のため母と同じように父の存在には、様々な因縁と人間模様があります。また、過去世に「持戒尊貴を笑へば貧賤の家に生ず」(御書582)との家庭に縁する人もあります。さらに「不軽軽毀の衆は現身に信伏随従の四字を加ふれども猶先謗の強きに依って」(御書750)との過去世の逆縁となる「不軽軽毀」が起因したために、たとえ信心できる家庭においても先謗の強きに依り、父の性格も様々であり現在の家庭環境に育つ人もいるでしょう。過去世の記憶は「隔生すれば即ち忘る」(御書1112)ために記憶には残りません。先謗等の過去世が原因となり父から教えられることも、帰納法的論法が根拠となって、群盲探象化したことのみを教わるようになります。このようなことから父を尊敬できなくなるのではないでしょうか。同時に、信心においても我慢偏執という余事が交じるため法統相続に弊害が生まれ、異体同心・講中一結につながりません。育成での大きな課題ともなり、寸心を改める必要があります。そのような家庭では、正を立てて国を安んずる信行に徹することにより一家和楽があります。

以上のことを回避する演繹法の立場から大事な方途があります。大聖人は『御義口伝』に、

「父に於て三之(これ)有り。法華経・釈尊・日蓮是なり。法華経は一切衆生の父なり。此の父に背く故に流転の凡夫となる。釈尊は一切衆生の父なり。此の仏に背(そむ)く故に備(つぶさ)に諸道を輪(めぐ)るなり。」(御書1738)

と仰せのように、正しい仏法から示される大事な三つの父に背くため、流転(六道輪回)する凡夫の父となり、父の存在に様々な人間模様がある理由について仰せであります。

流転の凡夫から脱却するため同抄には、

「今日蓮は日本国の一切衆生の父なり」(御書1738)

と、さらに『真言諸宗違目』にも、

「日蓮は日本国の人の為には賢父(けんぷ)なり」(御書600)

と仰せであります。御本仏である大聖人は、一切衆生を正しく導くための教えを説かれる父です。その教えを時代に即した形で具体的に説かれる方は、唯授一人血脈相承の御法主上人猊下であります。回避する大事な方途を末法万年尽未来際まで、時の御法主上人猊下は御書を根本に極理を師伝され御指南下さいます。まさに師弟相対の信心が必要となります。

私達は母から生まれたわけですが、父の存在があってのことであります。そのため大聖人は「いづれもわけがたし」と御指南であります。母と同じように父にもそれぞれの生まれた環境によります。一雨の所潤も千差万別でしょう。しかし、母の胎内に宿り生まれてくるためには、父の存在がなければ人として生命を受けることは不可能なことです。

生まれてから成人するまで育ててくれる父もいれば、因縁により母子家庭として育てられる場合もあります。父子家庭の人もいるでしょう。しかし、母子家庭でも母が父の分まで、父子家庭でも父が母の分まで立派に育て成人する場合もあります。そのような環境を御照覧なされた「父母の恩」と仰せである御指南とも拝します。父が、成人を迎えるまでの子供を安心して育成できる環境は頼もしい存在であります。まさに一雨の所潤も千差万別です。

実の父ではなくとも人生には、様々な場面で父のような存在として恩を感じる大事な方もおられます。「日蓮は一切衆生の父なり」との御本仏のお導きによる現証があります。今世、人として生を受けてから現在に至るまで必ずいらっしゃるはずです。記憶に残る幼少の頃から一度、父の日の月に当たり振り返ってみましょう。学業において、スポーツにおいて、職場などにも、父のように恩を感じる方はいるでしょう。当然ながら仏道修行の信心においても、本人の未来を心から思い、厳父として振る舞われ、時には優しく接して下さった方がいらっしゃるはずです。その方は、まさに大聖人のお導きによる尊い果報であり、心の財ともなります。

最後に、第六十七世日顕上人の創価学会へ対処なされた御振舞は、妬みなどの低次元的な感情論ではなく、また顕正会などへの御教導も、「日蓮は一切衆生の父なり」との御境界から厳父との尊い御振舞と拝し奉ります。大聖人は『観心本尊抄』に、

「妙楽の云はく『子、父の法を弘む世界の益有り』」(御書657)

との御指南を心肝に染めるべきであります。仏法上の父を履き違えてはいけません。令和3年(2021)の父の日となる第3日曜日は20日です。日顕上人の御命日忌にあたります。

以上のことを心がけ、父の日には感謝申し上げましょう。

宗祖日蓮大聖人『四条金吾殿御返事』に曰く、

「いかに日蓮いのり申すとも、不信ならば、ぬ(濡)れたるほ(火)くち(口)に火をう(打)ちか(掛)くるがごとくなるべし。はげみをなして強盛に信力をい(出)だし給ふべし。すぎし存命不思議とおもはせ給へ。なにの兵法よりも法華経の兵法をもち(用)ひ給ふべし。『諸余怨敵皆悉摧滅』の金言むなしかるべからず。兵法剣形の大事も此の妙法より出でたり。ふかく信心をとり給へ。あへて臆病にては叶ふべからず候。」(御書1407)