御法主日如上人猊下御講義

法華講夏期講習会 第1期 平成29年5月21日

於 総本山広布坊

(大日蓮 平成29年7月号 第857号 転載)

(大白法 平成29年7月1日 第960号 転載)

1 『戒体即身成仏義』

「謗と云ふは但口を以て誹り、心を以て謗るのみ謗には非ず。法華経流布の国に生まれて、信ぜず行ぜざるも即ち謗なり」

(御書10頁1行目)

これは非常に大事なお言葉、御金言であります。つまり、先に譬喩品に「此の経を毀謗せば 則ち一切 世間の仏種を断ぜん」とある御文のうち、「毀謗」の「毀」すなわち、やぶるについて、法華経の一日経を停止して称名の念仏行としたり、法華経の如法経を浄土の三部経に引き替えたりする類いを毀と言うのであるとおっしゃっておりましたけれども、次いで「毀謗」の「謗」つまり、謗ることについて、「謗と云ふは但口を以て誹り、心を以て謗るのみ謗には非ず。法華経流布の国に生まれて、信ぜず行ぜざるも即ち謗なり」とおっしゃっているのであります。

すなわち、謗るということは、口をもって謗るだけではなく、また心をもって謗るだけでもなくして、まさに御本仏大聖人御誕生の由緒ある法華経流布の日本国に生まれていながら、大聖人様の教えを信じもせず、また行じもしないのは謗法であると、厳しく御教示あそばされているのであります。

このことは、私達も信心の上で、本当に気をつけていかなければならないことです。つまり、怠けることもいけないのです。

よく世間でも、世の中で一番救われない者は怠け者だと言われます。たしかにそうです。怠けてはいけません。信心においても、ここが基本です。「信ぜず行ぜざるも即ち謗なり」と仰せですから、やはり怠けてはだめなのです。勤行をしっかりとし、折伏を行っていく。そうすると自然に、必ず御本尊様の大きな御慈悲を頂くことになるのです。それをしないで功徳ばかりをいくら求めても、また「私だって、たまにはお題目を唱えている」と言ったとしても、たまに行うだけでは、それはだめでしょう。

やはり、我々は普段から信心を、しっかりと行じていくことが大事であります。懈怠は、まさに謗法に当たるということを、よく知らなければなりません。

そこで、謗法について申し上げますと「十四誹謗」というものがあります。この十四誹謗というのは、謗法の姿を十四種に分けて、具体的に御教示あそばされたものであります。

平成29年5月度広布唱題会の砌

於 総本山客殿

(大日蓮 平成29年6月号 第856号 転載)

(大白法 平成29年5月16日 第957号 転載)

皆さん、おはようございます。

本日は、五月度の広布唱題会に当たりまして、皆様には多数の御参加、まことに御苦労さまでございます。

さて、本年も既に五月となりましたが、各支部ともに僧俗一致・異体同心して、本年度の折伏誓願達成へ向けて、日夜、御精進のことと思います。

申すまでもなく、折伏は御本仏宗祖日蓮大聖人様より賜った最高の仏道修行であり、末法の一切衆生救済の最善の方途であります。

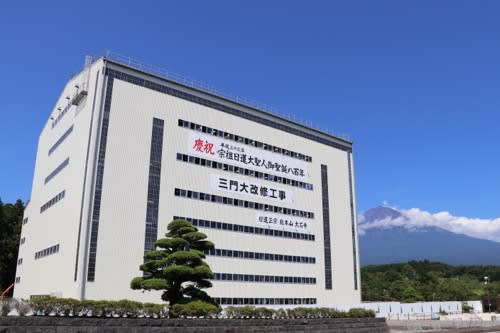

特に今、宗門は、来たるべき平成三十三年・宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年、法華講員八十万人体勢構築へ向けて、力強く前進しておりますが、この広布の戦いのなかで最も肝心なことは、とかく言うのではなく、行動すること、すなわち講中のすべての人が心を一つにして、異体同心・一致団結して折伏を行じていくことであります。

中阿含経のなかに「毒矢の譬え」という有名な逸話があります。

この話は皆様方もよく知っている話でありますが、簡単に言いますと、

「ある弟子が釈尊に対して『この世は永久のものでしょうか、無常のものでしょうか。世界には果てがあるのでしょうか。仏様は死後も存在するのでしょうか』などの疑問を投げ掛けました。釈尊はその質問に直接は答えず『毒矢に当たった者が、矢を抜く前に、この矢はどういう者が放った矢なのか。どんな名前の人なのか。背の高い人か低い人か。町の人か村の人か。矢の材質は何で出来ているのか。私の診察する医師の名はなんという名前か。これらのことがすべて判るまでは矢を抜いてはならないと言うならば、その人の命はなくなってしまうでしょう。必要なのは、まず毒矢を抜き、応急の手当てをすることである』と仰せられた」

という話であります。

これは、私どもが今、問題としなければならないことを後回しにして、他の問題に目を向けていることを戒めた譬えで、つまり今、何が大切なのかを知ることが大事であると仰せられているのであります。

されば今、我々にとって、なんとしてもなさねばならないことは何かと言えば、それは申すまでもなく、全支部がかねて御宝前にお誓い申し上げた折伏誓願を達成して、晴れて来たるべき平成三十三年・宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年をお迎えすることであります。

『法華初心成仏抄』には、

「仏になる法華経を耳にふれぬれば、是を種として必ず仏になるなり。されば天台・妙楽も此の心を以て、強ひて法華経を説くべしとは釈し給へり。譬へば人の地に依りて倒れたる者の、返って地をおさへて起つが如し。地獄には堕つれども、疾く浮かんで仏になるなり。当世の人何となくとも法華経に背く失に依りて、地獄に堕ちん事疑ひなき故に、とてもかくても法華経を強ひて説き聞かすべし。信ぜん人は仏になるべし、謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり」(御書1316)

と仰せであります。

「毒鼓の縁」とは、皆様もよく御承知のように、涅槃経に説かれる話で、非常に強力な毒を太鼓の表面に塗って、その太鼓を打つと、毒のために太鼓の音を聞いた人達は皆、死んでしまうと言われています。これは逆縁とも言い、謗法の者に法華経を説き聞かせることは法華経に縁することになり、成仏の因となるという話であります。

今、宗門は各支部ともに総力を結集して、法華講員八十万人体勢構築を目指して前進しておりますが、この時に当たり、一人ひとりがこの「毒鼓の縁」の縁由を知り、今、末法にあって本因下種の妙法こそ、順逆二縁共に成仏の直道に導く大法であることを確信し、いよいよ折伏に励むことが肝要であると思います。

皆様方のなお一層の御精進をお祈りし、本日の挨拶といたします。

日蓮正宗公式HP

http://www.nichirenshoshu.or.jp/

http://jagihashaku.main.jp/index.htm